「増配率」でシミュレーションしちゃ駄目じゃなイカ?

僕は、米国高配当ETFをメインで投資している。

基本的に淡々と買い増すだけの投資戦略を取っているので、イマイチ投資している感が無い。

そこでモチベーションを維持するために、ちょくちょく資産形成シミュレーションをやって、将来像をリアルに感じられるようにしている。

高配当ETFなので、当然気になる「増配率」というパラメータ。

最近、この「増配率」をシミュレーションのパラメータにしては駄目じゃないかという疑念が湧いたので、その理由と代替案を紹介したいと思う。

もし、「その考え違うよ」っていうのであれば、ぜひ指摘していただけるとありがたい。

対象ETF

対象ETFは、高配当ETFの代表格「VYM」「SPYD」「HDV」。

年間配当金の推移

各ETFの年間配当金実績を表とグラフに示す。

直線的な右肩上がりをしている。

増配率の推移

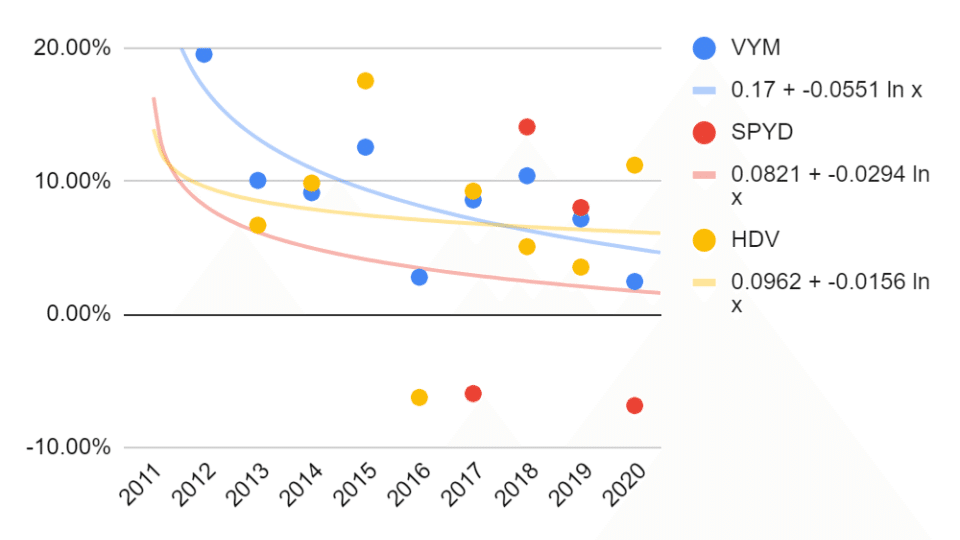

各ETFの年ごとの増配率を表とグラフに示す。

グラフにプロットするとかなりバラけているのがわかる。

「配当額の推移」と「配当率の推移」を考察

結論から言うと、「配当額」が直線的な成長をしているため、「配当率」は、対数的な変化をすると考えられる。

理由は、配当率は下式に従うから

配当率 = 増配額(※1) / 配当額

※1:配当額推移グラフの近似式を参照

具体的にVYMに当てはめると、

VYMの増配額:0.176

配当率 = 0.176 / 配当額

「配当額」は、適用する年によって変化し、基本的に年々増加すると考えられる。

つまり増配額(分子)は 変化せず、配当額(分母)が 大きくなり、配当率は どんどん小さくなる。

以上のことから、配当率の変化は年々緩やかになり、どこかで収束する「対数的」な変化をすると言える。(下図)

「増配率」の問題点

①ばらつきが大きい

②年々減少する

「配当率」をシミュレーションに使用しても現実とかけ離れてしまうのでは無いかと思う。特に②について考慮しないと、「捕らぬ狸の皮算用」状態になって、将来の資産計画が狂ってしまう恐れがあるので注意してほしい。

「増配額」の勧め

現状の増配額推移は、比較的安定しているので、シミュレーションする際は、「増配額」を使用する方が良さそう。

まとめ

高配当株において、当たり前に考慮する「増配率」だけど、資産形成シミュレーションに適用すると おかしなことになると思うので、「増配額」を使用するのが良いと思う。異論は認める。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?