Vol.6 危険負担とは?

こんにちは。TKです。今日は、良くわからなくなりやすい、「危険負担」について説明します。

1.危険負担ってどんな状況?

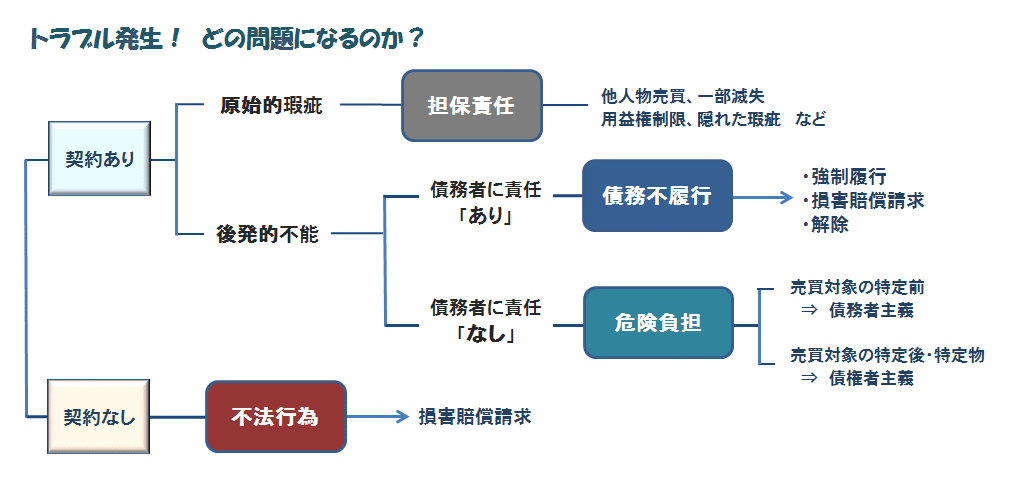

この図でまず見てみましょう。危険負担は、契約後に起きた、債務者に責任のない契約不履行の時に問題になる内容になっていますね。

「契約後に起きた、債務者に責任のない契約不履行」とはどのような状態なのでしょうか…? 下の図で見てみましょう。

例えば、このケースでは家を売買する契約を結んだシーンが出てきています。そして、家の契約が上手く終わり、登記も終わり、買主へ引き渡す前日の夜中にその家が落雷による火事で全焼してしまうのです。

この場合、家が災害で燃えてしまい、家を相手方は引き渡すことができなくなってしまいますよね。このような状態を「契約後に起きた、債務者に責任のない契約不履行」と呼ぶわけです。そしてこの時に問題になるのが、代金の支払いや新しい家を用意しなければならないのかといった事です。ここでどう落とし前を付けることになっているのかが、「危険負担」なのです。

2.要件と効果

危険負担が発動する要件は、この2つです。 ①:契約締結が済んでいること ②:債務者に責任が無い理由で

履行が不可能になった、の双方を満たしていることが条件となっています。ちなみに、上の図では担保責任や債務不履行・不法行為といった項目がありますが、それは後でまとめます。

そして、危険負担が発動するとどのような効果が生じるのかというと、「債権者主義」と「債務者主義」の2つに分かれています。

(基本的にこの2つは、「どちらが責任を取るのか」で分かれているので、私は受験の時には「債権者責任主義」「債務者責任主義」という風に呼び方を変えてました。)

そして、もう一つ注意しておかなければいけないことがあります。それは「どっちが債務者でどっちが債権者なのか」ということです。

この図に戻ると、どちらにも債権・債務がありますよね。なので、危険負担では「消滅した債権(ここでは家を渡してもらう権利)」にとってどちらが債務者・債権者かで考えることになります。

3.債務者主義と債権者主義

基本的には消滅した債権にとって債務者であった人が責任を負う、「債務者主義」が危険負担の原則になっています。これは、もらえるものがなくなったのに、代金を支払わせるのは公平ではないからです。

ただし、一部の場合には「債権者主義」が取られています。条件と場合は下のケースです。

①:特定物の売買・移転の際に、目的物が滅失もしくは毀損した

ここでの特定物は、家や自動車といったものです。なぜこの場合で債権者主義になるのかというと、「持ち主だから負担しなさい」という自己責任の原則のためです。

②:①の契約に停止条件が付けられており、条件成就の成否が未確定な状態の時に、滅失・毀損し、条件が成就

この場合とは、ローンを支払い切ればその人の物になる条件で家や車を購入し、その家が火災や事故で車や家が失われたようなことです。この場合も①と同じ理由で債権者主義となるわけです。ただし、滅失の場合では債務者主義となります。(滅失は目的物が全壊しているため)

危険負担は大体こんな感じです。ただし、債権者側に責任があり、債務者が債務を履行できなくなった場合(会場を主催者が用意できなかったために、コンサートが中止になったような事態)には債務者は報酬を請求できます。

本日もここまで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?