第3章第6節 東京苦学そして帰郷

受験浪人1年4か月

北陸本線から米原で東海道本線に乗り継ぎ、夜汽車に揺られ28時間かかって東京にたどりついた。明治36年11月30日午後6時。初冬を迎えた町はすでに日が暮れて暗かった。大井信勝(のちの冷光)にとってはおそらく初めての上京だった。

その晩は永松豊治の下宿に泊めてもらった。そこは京橋区本港町(現在の中央区)の米屋だった。永松は富山中学時代の友人で、信勝が農学校に移ってからも文通があり、信勝の進路を心配してくれていた。

翌日さっそく永松と一緒に神田の町を歩いた。予備校を下見するためである。驚きは書生と呼ばれる学生の数の多さだった。学校はすぐに決まらなかった。翌日、師走の町に木枯らしが吹いた。日本海側にはない冷たく乾いた風である。しょぼしょぼと上野の東京美術学校に向かい、親友の五島健三と再会した。東京ではこの年8月、馬車鉄道から電車鉄道に代わったばかりで、この日初めて路面電車に乗った。

信勝は、明治36年11月30日から翌明治37年3月31日まで、東京で約1年4ヶ月の受験浪人をすることになる。日記の内容は、農学校時代の3年10ヶ月と比べると著しく少ない。上京してすぐの12月は4日間、明治37年1月は25日間綴ったが、2月7日間、3月1日間と減り、5月は記載がない。8月25日から12月1日までの99日間で書き留めたのはわずかに1日だけである。3か月間ほとんど空白が続いたことになる。しかも、空白の前後の日記は、「蝶が窓から入り来り机上の一輪ざしにとまる」(8月24日)、「電車中同乗の女学生美しかりき」(12月2日)という内容で、農学校時代の感情がほとばしるような記述は陰をひそめている。

明治36年の年末、信勝は結局、下谷区西黒門町にある五島の下宿(富岡方)に同宿することにした。節約しなければならなかった。

迎えた明治37年の元旦。下宿から300メートルほど離れた場所にある湯島天神に行った。初日の出を拝むためだったが、あいにく曇りで見えなかった。それでも「雲をつかんだ心地」の正月だったという。「九年目で他郷の御屠蘇で祝ふ」と日記に記したのは、孤児になってからの歳月を数えたのであろう。農学校の先輩だった久田二葉がよく話していた新聞を買いに街に出た。[1]浅草は大変なにぎわいで人波にもまれたという。2日は下宿で過ごし、3日は岡田ゆたかと『黒潮』という芝居を見にいった。[2]

「或るサクセス」を誓う

このころ東京には、農学校時代の友人が数人いた。特に親しかったのは1級上だった五島、同級生だった川崎清吾と深山庄作である。1月3日に神田に住む川崎と、6日に深山と会った。深山は高等小学校からの友人だが、アメリカに渡って人生を切り開きたいと夢を語るのだった。その深山と会った6日のことだが、午後9時ごろまで話し込んで下宿に帰る道すがら、信勝はお茶の水で占い師に出くわした。試しに自分と伯父の身上判断をしてもらった。占い師は、信勝には気長にして急がないように、そして友との争いに注意しなさいと言い、伯父についてはこの頃住所に動きの相あると少し気になることを言った。

占い師にあった翌日、信勝は神田三崎町1丁目11番地にある進学予備校、大成学館へ入学した。川崎らと相談して決めたことだった。東京朝日新聞の大成学館高等予備門の生徒募集広告によると、同校の高等予備門には普通科と高等科があり、1月8日から授業が始まり、授業期間は3月末までの3ヶ月であった。[3]

信勝は予備校に入って受験勉強に集中した。授業がなければ、天神公園で化学の勉強をしたりもした。ある時、ちょっとした暇を見つけて、とある小説を読むと、そこに自分を奮い立たせような例えが書いてあった。

空中に万里の長城を築くよりは、地上に一粒の粟を蒔く考ひで世に立てよ。

正確には「地上に一粒の栗を蒔くと云ふやうな考へで、世にに立ツて下さい」。

いきなり大きなことを成そうとしても無理なのだ。目標を立てて小さなこととから始める。信勝は自分に言い聞かせるように、日記にこの一文を写した。

上京して2か月余りたった明治37年2月、節分の次の日のことである。信勝は夜、湯島天神に参拝した。そして上野の見晴らし台に行って「或るサクセス」を誓った。文学の道へ進むことなのか、お伽噺を書く作家となることなのか、それとも、子ども向けの雑誌編集をすることなのか。信勝は内に秘めた目標を文字に書くことをなぜか憚った。2月10日、日本政府はロシア政府に対して宣戦布告し、日露戦争が始まる。この前後、社会は戦争一色になるが、信勝は7日に「号外の声市中に充つ」と記しただけで戦争について全く記していない。頭の中は受験勉強と1か月前ほどに出会ったキリスト教の教えのことでいっぱいだった。

3月に湯島三組町の下宿へ移ると、4月7日から本郷区向ケ岡弥生町3番地にある中央英語学校に通いはじめた。この学校はキリスト主義だった。それから2週間後のことである。故郷の伯父が将来はどうするつもりなのか尋ねてきた。「目的が確かでないのでないか」と東京遊学に疑問を投げかけてきたのである。これに対して信勝は、自らの「意見」を長さ2間半(約4.5メートル)もある手紙にしたためた。意見というが、それは反論であったに違いない。信勝は2日後、進路を確かめるような具体的な行動に出ている。

巌谷小波の講演を聴く

明治37年4月23日土曜日。午後2時から帝国教育会(一ツ橋通町)の言文一致会第4回総会が開かれた。『少年世界』主筆の巌谷小波と読売新聞の文芸担当記者で文学博士の正宗白鳥の2人がそれぞれ言文一致について演説した。大学教授など2、3人も外国語について話をした。演説を聴きにきた人の中に信勝の姿があった。

巌谷小波は当時33歳、児童雑誌の編集者兼作家として絶頂期を迎えていた。巌谷が主筆をつとめる博文館の『少年世界』『幼年世界』は子どもから青年までの絶大な支持を獲得していて、信勝も熱心な読者だった。農学校3年生(16歳)のときには『少年世界』に巌谷の肖像が出ていたと日記に記すこともあった。

明治3年6月6日生まれの巌谷は明治24年1月、20歳のとき博文館から『こがね丸』を出版したのがきっかけでこの道に進んだ。27年に博文館に入社して『少年世界』の主筆となると、編集者兼作家としてお伽噺を書き、『日本昔噺』『日本お伽噺』という叢書(いずれも全24冊)を次々に出していった。明治32年1月から始まった『世界お伽噺』は10年間で全100冊というスケールの大きい叢書だった。33年9月にはドイツのベルリン大学付属東洋語学校の講師として招かれて留学、日本語を2年間教え、明治35年11月に帰国した。

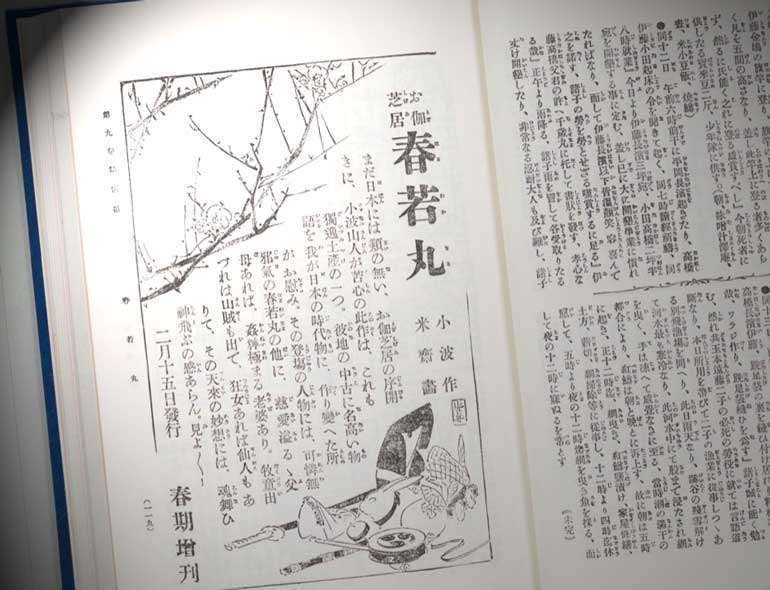

博文館に復帰して、巌谷の名声はさらに高まっていった。『少年世界』明治36年2月号に『春若丸』を発表した。これはドイツでみた子ども向け芝居を参考に書いたわが国初のお伽芝居だった。信勝もこの脚本を読んだと日記に記している。(明治36年2月21日)巌谷はこの年9月に早稲田大学文学部の講師となりドイツ文学史を教えはじめた。10月には東京本郷座で、初のお伽芝居「狐の裁判」「浮かれ胡弓」(いずれも「世界お伽噺」所収)を川上音二郎貞奴一座に上演させた。

言文一致会とは、教育者の全国組織である帝国教育会内に4年前、設立された組織である。話し言葉に近い口語体で文章を書くようにすることを目的にしていた。同会が「言文一致の実行に就いての請願」を両院に提出したことから、明治37年4月からは小学校教科書に言文一致が採用されるようになっていた。早くから言文一致に賛同していた巌谷は、『少年世界』の投稿作文欄を明治36年から言文一致体に限ることを読者に示し、既に大きな潮流になっていた言文一致運動に少なからぬ影響力をもっていた。

信勝は、伯父から巌谷のお伽噺『天狗杉』を読み聞かせてもらって以来『少年世界』を愛読し、巌谷を思慕してきた。初めて聴く巌谷の演説はどのようなものだったのであろう。明治37年の日記には感想を記していないが、翌38年秋に「自分が最も嬉しかったことは何か」と問われて「巌谷小波の顔を見たとき」と話している。[4]

その後も2度、巌谷の講演やお伽噺を聴きに行った。6月21日は麹町にある霊南坂教会での講演、7月16日には神田区美土代町の青年会館で開かれた実業家子弟歓迎会である。また6月25日には、前年発行された『小波洋行土産』(博文館)を図書館で読んだ。

久留島武彦のお伽倶楽部

信勝が後年、巌谷とともに師と仰ぐことになる人物に久留島武彦がいる。久留島は巌谷の4歳年下だが、信勝が上京していた明治37年前後の足取りをみておこう。[5]

久留島は明治28年、台湾で従軍していたとき、巌谷の『少年世界』に日清戦争の軍事談「近衛新兵」を寄稿し、その連載が人気を博した。このときペンネームは「尾上新兵衛」である。『少年世界』誌上では明治40年12月まで、このペンネームを用いている。「漣山人」「さざなみ」が巌谷小波のペンネームであることはよく知られていたのに対して、「尾上新兵衛」イコール久留島武彦とはまだ知られていなかったはずである。台湾から帰還して翌29年、巌谷の文学同人サロン「木曜会」の立ち上げにかかわるなど、巌谷との関係を深めた。その後、神戸新聞や大阪毎日新聞、商社など転職を重ね、明治35年、横浜新報社に入社して社会部長となった。そして明治36年6月27日、横浜・蓬莱町の日本メソヂスト横浜教会で、子どもたちを対象にしたお話会を開いた。これが記念すべき第1回「お伽倶楽部」である。事前告知の広告の内容はこうである。

開会の辞 久留島武彦

唱歌(朝起きの歌) 聖経女学校生徒

お伽話と家庭 尾上新兵衛

薩摩琵琶 戸田流光

海軍談 海軍中尉 岩室哲二郎

独吟 某夫人

世界お伽話 少年世界主幹 巌谷小波

唱歌(明治の御代) 聖経女学校生徒

この広告では、主催は「横浜新報社 久留島武彦」となっている。会社の主催でなく、久留島個人の主催なのであろうか。『横浜新報』6月29日付の記事では、900人余りが集まり150人余りが会場に入れなかった、と記されているという。事前告知とほぼ同じ内容で行われたようだが、木戸忠太郎が「君が代」の歌詞に関する講話をしたことと、巌谷のお伽噺が「鬼ローベルト」であったことが新たに記されているという。趣意書や会則まで配られたという。[6]

第1回お伽倶楽部の開催日を「6月26日」と記しているが、

これは巌谷小波の勘違い。前号の「少年新聞」欄では

「お伽講談演会」を去月27日に開いた、と記されている

横浜での第1回お伽倶楽部は、『少年世界』明治36年8月(9巻10号)で「第一回お伽倶楽部講話会」と報じられ、同じ記事で7月25日に「第二回お伽倶楽部」、9巻13号で9月12日に「第三回お伽倶楽部」と報じられているので、信勝もこれを読んで横浜のお伽倶楽部の動きは知っていたかもしれないが、日記にはその記述はない。

久留島は明治36年10月、『中央新聞』(東京中央新聞社)へと移籍する。お伽倶楽部はその年の年末まで毎月1回計6回開かれたらしい。10月3日・4日、東京・本郷座でお伽芝居が開かれたことは前述したが、それは久留島が川上音二郎の提案を受け巌谷と協力して実現したものであった。

明治37年に入って久留島による横浜の「お伽倶楽部」はいったん中断してしまう。日露戦争に久留島自身が召集されたのである。[7]結局、「お伽倶楽部」という児童文化運動が全国的に展開するのは3年後の明治39年3月からであり、巌谷と久留島の二人三脚によるお伽口演の全国行脚が始まるのは同年9月。さらにその2人が信勝のいる富山にまで来たのは明治42年5月、まだ6年ほど先のことである。東京時代の信勝は、久留島武彦という存在やお伽倶楽部が誕生してわずか半年で中断したという事情をまだ詳しく知らなかった。

キリスト教との出会い

大井信勝(のちの冷光)に話を戻そう。東京に出てから信勝はキリスト教と出会った。明治37年1月17日、青山学院院長で牧師の本多庸一(ほんだ・よういつ、1849-1912)の説教を聞いたあと、キリスト教に関したことをしばしば日記に綴っている。

「夜聖書をひらくと『神と財とに兼事ふこと能はず』と出た」(2月15日)

「天祐の語につき本多庸一氏の演教をきく」(4月17日)

「わが熱き額をチャーチの壁にあてゝ高くイエスのみ名を呼びませ」(4月18日)

「夜祈祷会(中央会堂)に出る」(6月2日)

「多忙の日、午前會堂で高邑虎二氏に会ふ、午前も会堂、午後も会堂、夜は盛一へ發信」

「信仰につき盛一にこたへる」(6月20日)

「午後海老名牧師の家庭の宗教をきく」(6月26日)

「中央会堂で平岩牧師の罪の三観なる説教をきく」(8月21日)

明治37年9月に親友の盛一一隆に出した手紙にこんな告白をしている。[8]

「僕は耶蘇宗なるものゝ真髄は未だ解さない、月に一回か二回の説教が聞き得る他は些細なイエスの履歴さへ知らない(先々に兄に申上げた洗礼の儀もあれっきりにして居ます)だがこの四月以来朝床をいづるトキ、晩床に入るトキ、神に感謝を欠けたことは一度もない、祈りを怠れたことも一度もない」

信勝は祈りによって不平や不安や邪心が消えたといい、4月からは勉強に打ち込んでいるつもりだと記している。

「今では虚栄とか機心とか申すものに就ても多少、否幾分はなくなって安らかな生活とはなったと信ずる、和歌を考る代りに幾何を考ひる様になったと思ひます、桂月連の書いたものを読む暇で論語を読みました、大学中庸も読みました、今は孟子を読んで居ります(以下略)」

桂月とは和漢混交の美文で知られた随筆家、大町桂月(1869-1925)である。明治33年に博文館に入社し『文芸倶楽部』『太陽』『中学世界』などに随筆・紀行・評論・人生訓など多彩な文章を書いた。信勝は『中学世界』に載った桂月の「橋守」の一節を日記に書き写す(明治36年2月18日)ほどの愛読者だった。しかし上京後は、その桂月の文章の巧みさよりも、論語や大学中庸の深い中身に関心を持つようになったのである。

盛一へ出した手紙には、さらに重要なことが綴られている。それは伯父の問題である。

「僕の保証人は案の通り相場で不景気をとって居る様子です、兎に角にも僕のもとへ謝辞ばかりが殖えて僅かづゝの学資が滞りがちになって居るのです、僕も情を汲むで再三相談を言ってやるけど、何卒倒れるまで金は送るから帰るのは止めてくれの様なことを云ふて来ます、さう云ふ次第のため僕も佳なりの勘弁はして居る」

信勝が9歳で伯母の家に引き取られたとき、おそらく大井家の財産もまた義理の伯父が預かったのであろう。伯父には信勝に学資を送る責務があった。それを投機に回したことを詮索されないために、金は送るから帰らないでいいと伯父は言ったのであろうか。

伯父に対する不満は相変わらずだったが、キリスト教の教えを聞いて以来、単に罵詈雑言を並べるだけでなく、状況を冷静に見る余裕が出てきていた。ただ、伯父からの仕送りがしばしば滞り、生活は苦しかったようだ。手紙には、1年前一日も欠かさなかった銭湯を、東京では8月わずか3回で済ませた(ただし朝は水をかぶった)と盛一への手紙に記している。7月28日の日記にも「十日目に入浴」とある。

この年、師走に入ってついに非常事態が起きる。このとき谷中桜木町の下宿にいたのだが、12月7日、下宿料の月額3円50銭が払えなくなり、家主から「今日から食事は出せない」と告げられたのである。当時は通常の下宿料が食事込みで月額10円という時代だから、3円50銭は相当の安下宿である。それすらも払えなくなったのである。[9]

別の下宿に移っていた親友の五島健三を訪ねて相談しても金はなく、後輩の島谷直方にすがりつき5円ほどを調えてようやく収拾した。伯父に数通の手紙を出し電報まで出したが鉄砲玉だったという。その翌日、友人の岡田(重次か)が夜具を背負ってきて貸してくれた。さらに次の日、親友の盛一から7円が届いた。同じ日、伯父からようやく来た電報は「アスオクル」だった。

1年ぶり帰省、家族関係悪化

この騒動からしばらくして信勝は1年ぶりに富山に帰省することにした。終列車で途中、金沢に降りると、盛一が妻といっしょに出迎えてくれた。盛一の妻は入院中だったがわざわざ会いに来たらしい。嬉しくてたまらない信勝だったが、そこでこの先の汽車賃を貸してほしいとは言い出せなかったのであろう。富山に向かう途中の高岡で汽車を降りて、歩かざるを得なくなった。高岡から富山市郊外にある上新川郡西番にある伯母の家まではおよそ28キロである。

年が明けて明治38年元旦。信勝は、伯母の家で新春を迎えた。何かがくすぶるような感じで心は晴れなかった。次の日、年末の騒動で世話になった東京の島谷直方から、徳冨蘆花『思出の記』が送られてきた。伯父に読んでもらおうと取り寄せたのだったが、文にその内容を語ってやった。次女の文は前年の春から高等女学校に通っていた。

長女が嫁ぎ、この家には伯父と伯母、祖母、そして2男2女の計7人が暮らしていた。文をはじめ、いとこの4人は信勝を兄のように慕っていた。東京に出てから文とは手紙のやり取りがあり、信勝は『少年世界』の増刊号や嘉悦孝子の家庭小説『学校生活』(明治37年2月、金港堂書籍)や子供向けの書物を送ったことがあった。

1月2日に日露戦争は旅順が陥落し国内では祝賀ムードが広がっていた。伯母の一番末の次男は数えで8歳。その次男は「兄ちゃんが出征するときは門出を見送る」と健気な約束をしてくれるのだった。数えで11歳になる三女は出征軍人の慰問状を書いていた。

いとこたちとの関係は良好だが、伯父伯母との関係は年末の騒動もあり相当険悪だった。この頃、家に出入りする者といえば、賭博の前科者や仲買古物商である。10年以上も家の雑用を任せていた下働きの男が、債権者としてやって来るという有様をみて、本当に情けなくなった。その次の日のことである。伯母は「信勝という命名はおまえの父の遺言だったんだよ」と打ち明けた。父は自分が生まれる少し前に亡くなった。父の遺影の前でご詠歌を歌った記憶しかない信勝にとって、わずかでも父の話を聞き思いをめぐらすことができたのは、心が安まる時間だった。

1月20日、信勝は東京に戻るため出発した。途中、石動駅で降り、長女の嫁ぎ先を訪ねてヴァイオリンを渡した。そして金沢駅で降りると親友の盛一一隆に会い、入院中の妻を見舞った。

東京に戻ると谷中坂町の島谷の下宿(魚徳2階)に一緒に住むことにした。それから1週間ほどして、伯父が手紙をよこしてきた。朝鮮へ出稼ぎするという。借金の取り立てを逃れることができなくなったのであろうか。今更なにを考えているのか、信勝は呆れるしかなかった。1年前に占い師が言ったことが現実になりそうな悪い予感がした。

2月4日、朗報があった。『万朝報』に「白沙」の名で投稿した俚謡が当選したのだ。[10]

赤旗にひらひら松原路を悴送りて五里六里。

25銭の収入があった。自らの筆で金を稼いだのは生まれて初めてで嬉しかった。2月17日、農学校時代の同級生、瘧師卯七を早稲田に訪ねた。このときには早稲田大学高等予科への志願を決めていたようだ。

早稲田受験と後見人遁走

伯父の手紙から3週間たった2月22日。恐れていたことがついに現実になった。文から来た手紙に「家を差し押さえられる」とあった。同じ日、盛一から「早稲田万歳」と激励の手紙が来たが、信勝の心中はもうそれどころでなかったであろう。2日後に五島もやって来て「早稲田万歳」と言ったが、事情を聞いた五島はどう思ったのであろうか。

2月25日の新聞の電報欄に気になる記事が出ていた。富山で少女30人を誘拐した犯人がつかまったという。伯父が出発すると言っていたのはちょうどその頃なので、こうした悪党と関係があるのでないかと心配になった。

信勝の頭の中は、早稲田受験と後見人遁走という人生を左右する問題が交錯する。2月28日に入学願書を出し、3月4日は伯父に渡航を思いとどまるよう説得の手紙を深夜12時までかかって書いた。そして6日は試験。13日晩に合格の知らせが届いたが、一言も感想を記していない。2日後の15日、伯父が渡韓すると書いてきた。一家を支える働き手が家を出れば6人が取り残される。心配しながらも、信勝は22日に早稲田大学高等予科に入学手続きをした。同じ日、文から届いた手紙に「父が20日に家を出た」とあった。伯父が23日に出した手紙が届いたのは24日であった。

目まぐるしい状況に置かれた信勝の葛藤はなかなか推察しがたい。試験が終わってから合格の知らせが届くまで、泉鏡花『高野聖』『風流線』、幸田露伴『出蘆』、徳冨蘆花『青山白雲』などと立て続けに小説を読んでいる。伯父の手紙が来た24日にも、日記に文学論を記す平静さを見せ、さらに27日、国木田独歩『武蔵野』を図書館で読んだのは、どういう心境だったのだろうか。『武蔵野』は最も気に入っていた愛読書である。後見人遁走という事態に直面しても、父母が自分のために残した大井家の財産があれば何とかなると希望を持っていたのかもしれない。

3月29日、帰るようにと伯母の家から5円が送られて来た。文は「友が病気だからかなしい」と書いてよこした。自分を兄のように慕ういとこたちの姿が思い浮かんだであろう。信勝はこの年20歳を迎え、兵役検査を控えていた。3月31日、信勝は「1年志願兵の検査を受けるため」帰郷した。家財を下宿に置いたままで、また戻るつもりのようであり、伯母の家で起きている事態の深刻さをまだよく分かっていなかった。[11]

◇

[1]久田の新聞とは『万朝報』か『平民新聞』のことだろうが、よく分からない。『平民新聞』は、日露戦争に反対して『万朝報』を退社した幸徳秋水と堺利彦が明治36年11月15日に創刊したたばかりで、週刊だった。久田はまだ石川県石川郡鶴来町の煙草専売局に在職していて、1月17日『平民新聞』10号に投稿しているが、正月に発行された『平民新聞』にも投稿していたのであろうか。

[2]岡田重次・ゆかた兄弟は「東京の友人」であるが、よく分かっていない。天神町に住んでいたというから湯島天神に近いのだろうか。明治37年当時、重次は中学生で、のちに高等商業学校に入学する。またもうひとりの弟らしき「巌君」からは、明治38年3月30日帰郷する前日、足袋をもらっている。岡田兄弟とは『少年世界』の愛読者同士のつながりがあるのかもしれない。

[3]自伝『波葉年表』では、正則英語学校(神田区錦町)に通ったとある。井上江花「酉留奈記」204(『高岡新報』大正10年8月5日)。大成学館には明治37年7月15日に再度入学する。

[4]『身上しらべ』(井上江花「酉留奈記」2・08『高岡新報』大正10年8月9日)による。

[5]久留島武彦については、後藤惣一『久留島武彦』(2004年、大分県先哲叢書)、大分県先哲資料館編『久留島武彦著作目録・口演活動記録』(2004年、大分県先哲叢書)、金成妍『越境する文学 朝鮮児童文学の生成と日本児童文学者による口演童話活動』(2008年)などが詳しい。生田葵『お話の久留島先生』(1939年)も参照。

[6]横浜開港資料館館報「開港のひろば」112号(2011年4月27日発行)の上田由美「『横浜新報』と久留島武彦-横浜で始まったお伽倶楽部」(「資料よもやま話」)に詳しい。明治36年の会を「お話の会」とし、明治39年に再開した会を「お伽倶楽部」と区別して表記している例が多いが、明治36年の時点で久留島が設立したのは「お話の会」でなく「お伽講話会」でもなく「お伽倶楽部」である。区別するために便宜的に前者を「お話の会」「お伽講話会」とするのは誤りである。もちろん、久留島本人は「路傍演説の思ひ出」『雄辯』8巻4号(大正6年)で、「明治三十六年の七月であつたか、お伽倶樂部といふ名目のもとに横濱蓬莱町の會堂を借りて、公開のお伽噺會を催すやうになつた」と記している。また、「童話を大衆化」『子供の世紀』11巻10号(昭和8年)のなかでは「卅六年七月本郷蓬莱町の會堂で、はじめて大衆に童話の眞髄を呼びかけた」と記したとして、これを原点ととらえている。ただ、「七月」という記述が『横浜新報』の「6月27日」と整合しないが、これは久留島の記憶があいまいだったとみるべきだ。日刊紙の記録媒体としての信ぴょう性は、後年の雑誌の回想記よりも断然高い。また『早蕨幼稚園設立要旨』の履歴や『お伽倶楽部』創刊号でも明治39年に設立した旨の記述はあるが、これは明治36年設立のいわば第1次お伽倶楽部がわずか半年で中断したために勘定に入れなかったものと推察される。

『児童研究』6巻7号(明治36年)にも、「お伽倶樂部」という短信記事があり、6月27日午後1時から蓬莱町のキリスト教会堂で開会式を挙げたとある。この記事には趣意書が転載されている。

上田氏の論文で紹介された広告(『横浜新報』明治36年6月20日)では、「家庭と教師と少年諸君」と呼びかけの見出しに続いて「お伽くらぶ」とタイトルがあり、次のような趣旨が書かれている。「青年の為には青年会あり音楽会あり将た学術講談会あり趣味にも教育にも各種の機関兼備はれ共少年の為はた幼年の為には未だ一の斯る機関も計画も無く趣味は家庭の導く儘教育は学校の與るまゝと云へる如き有様にて放擲しおるは其の〓〓遺憾とする處少なからず乃ち茲にお伽倶楽部と云へるを設立し毎月一回幼少年の為講談会を催し聊か此の不備を補はんとす先づ此第一回として左の順序に依り」(以下、本文に記載のプログラムに続く)。さらに、上田氏の論文によると、お伽倶楽部の会則には「児童のため、家庭ならびに学校の補助機関となって清新の趣味と智識を与えることを目的」とあるという。

また、第1回お伽倶楽部が開かれてすぐの7月5日・6日に茅ヶ崎の小学校でお伽芝居が行われている可能性があるという。明治36年12月19・20日に開かれる第6回お伽倶楽部の事前広告には、川上一座のお伽芝居もあり、これら多彩な活動内容は明治39年からのお伽倶楽部とそん色ない。明治39年からの第2次お伽倶楽部は全国的に展開したという点で大きな意味を持つが、新聞記事を仔細に調べると、その出発点は明治36年6月27日とすべきである。

[2019年8月追記]上田由美氏の論文は、久留島武彦研究において極めて重要なものである。しかしながら、明らかにこの論文に依拠しているにもかかわらず、これを参考文献として掲げないまま、あたかも自らの研究成果のように書いている伊井春樹『小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託したのか』(2017年7月)という本もある。当事者間で了解済みならこの批判は的外れかもしれないが、研究者倫理から言って誠に嘆かわしい話である。

[7]浅岡靖央「お伽倶楽部はいつ始まったのか―お伽倶楽部研究序説―」『大阪国際児童文学振興財団研究紀要』30号(2017年3月)によると、『少年世界』第11巻2号・4号・6号の記者日記から久留島不在の間も、お伽倶楽部は継続していた、という。

[2019年8月追記]お伽倶楽部の始まりは明治36年6月27日である。これは『横浜新報』の記述によって動かしがたい事実といわなければならない。生田葵『お話の久留島先生』(1939年)には誤記が多いので要注意である。

久留島武彦研究の総本山である久留島武彦記念館のホームページでは依然として「7月15日」と書かれているのは間違いであり、残念というよりほかない。館長である金成妍氏は久留島武彦研究の第一人者と言うべき人だが、『久留島武彦評伝―日本のアンデルセンと呼ばれた男―』(2017年2月)で「7月15日」と書いたのは痛恨の誤記である。ホームページで訂正しておくべきであろう。

この「7月15日」問題は、久留島の些細な記憶違いに起因するといってよい。そもそも戦後の児童文化研究の権威というべき人たちが『横浜新報』まで調べずに思わせぶりに書いてきたことが混乱を大きくしたわけで、浅岡氏が2017年にわざわざ検証したすなわち尻拭いをしたのはご苦労さんというよりほかない。この問題は、2011年の上田論文によって決着済みだったのである。この程度の誤記は児童文化運動史の上でそれほど大きな問題ではなく、こだわるべきでない。むしろ、2023年をお伽倶楽部120年と位置づけて、2018年の童謡運動100年よりも社会の注目を集めるよう、若い児童文化研究者たちは知恵を絞るべきであろう。児童文化運動としては、商業主義にまみれた赤い鳥童謡運動よりは、お伽倶楽部運動のほうがはるかに崇高で価値があったとみられるからである。

[8]『波葉篇』日記所収。信勝は明治38年秋に『波葉篇』を清書して編纂した際「在京中の日記が余り不完全であった」として1年前の明治37年9月1日に親友の盛一一隆に出した手紙を、盛一からわざわざ借りてきて写しをとっている。

[9]たとえば山徳丑之輔編『最近東京遊学案内』(明進堂、1903)などによる。『波葉篇』日記では、谷中桜木町(上野公園の奥)の三枝へ転宿したのはいつか分からないが、『波葉年表』(井上江花「酉留奈記」204『高岡新報』大正10年8月5日)では、この年の暮れにはお爺さん一人の家へ入って、おもに図書館へ通い小説を読んだり雑誌をあさったりしていた、という。

[10]日刊紙『万朝報』は明治37年11月28日、「~正調の俚謡を募る~昔より日本に三大詩形あり」という社告を掲載し、いわゆる「俚謡正調」の投稿を呼びかけた。

[11]『波葉年表』(井上江花「酉留奈記」204『高岡新報』大正10年8月5日)による。『借家墨染日記』明治38年7月20日に、同宿の島谷直方から「古雑記と云はず破れ袴から岩のくづまで」入った柳行李が届き、東京時代が偲ばれるという記述がある。明治38年春の帰省は一時的なものと考えていたようである。(2012/12/02 00:04) 2017.1.19追記 2019.8.15追記

表紙写真は湯島天神

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?