二年ぶり、市民参加可で開催

毎年12月になると、あまみFMさんが力を入れて啓発してくれてる「昭和28(1953)年12月25日」

このnoteをわざわざ読みにくるマニアックなシマッチュはまさか敬虔なキリスト教徒でない限りは「クリスマスですね」などとは言わないでしょう。

今年で68回目の、奄美群島日本復帰記念の日です。

今年は無事、秋に完成した奄美市市民交流センターで行われる模様。

昨年は残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、関係者のみの市役所庁内で開催。

オンライン中継するので市民の皆様はそちらでご視聴ください、というスタイルだったのですが、あの方式だと

・当日会場に行けない市民

・コロナ関係なくても体調都合で外出困難な、当時を経験していた高齢の方

・奄美市以外の群島民

・群島外お住まいの出身者(海外在住含む)

もご自宅から配信で視聴出来たりもするので、ぜひ今年以降も継続してほしいところです。

こういうコンテンツ発信力の強化も、地方におけるIT化推進の重要な面ですから。

「そんな事にいちいち手間かけて人員を割いて、そんなややこしい事しなくていい。予算のムダ」とネットが存在しなかった頃のように考える奄美市民は、今やもう少ないと思いますが

そういう方はぜひ、奄美群島の日本復帰をきっかけとした奄振予算の恩恵(公道やトンネル整備などの基本インフラ・インターネットの海底ケーブルの保守運用などの情報インフラ・空港や港湾インフラなど日常生活で我々は当たり前のように恩恵を受けてますよ)は拒否してくださいね。

ちなみに「日本復帰したからそれに伴い特別法で国が支援するね」っていうのはちゃんと条文に記載されています。

その割に、復帰関連の史料収集と管理・啓発に対して、奄振予算を使う群島内の各市町村・議会議員の関心の低さは一体どういうことだって気がしなくもないですけど。

あと、気になるのが「国歌をかける進行になってるか」の点。

(コロナの影響あるので今回も曲再生だけになると思うけれど)

一昨年までは私、11回連続皆勤だったのですが

国歌斉唱が行われるようになったのは、なんと平成29年からでした。

それも当初は会次第に記載なかったので

「ああ、今年も無いのか…」とガッカリしつつ、当日会場の名瀬小学校校庭に向かったところ

( ゚д゚) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゚д゚) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシゴシ

_, ._

(;゚ Д゚) …!?

↑リアルでこの動作をやる日が来るとは思わなかったインターネッツ老人会員の私。

政治思想的に国旗掲揚・国歌斉唱に嫌悪感を持たれる方もいるでしょうが、奄美群島の日本復帰を祝うイベントなら、国旗掲揚・国歌斉唱をやらない方がおかしいのです。

だって復帰する以前は、思想の左右・信条問わず

「(日本国民として)再び日の丸を掲げさせてほしい」

「君が代を(日本人として)歌う権利をかえしてくれ」

というのが、「政党による島民煽動ではなく、島民の日本人としてのアイデンティティに基づくものだ」としていた復帰運動の象徴的活動でもあったのですから。

昭和23年元旦、この短歌を自社の新聞に掲載した当時の南海日日新聞社主、故・村山家國氏(「朝は明けたり」の作詞家でもある)の思いは、いかばかりだったのか。

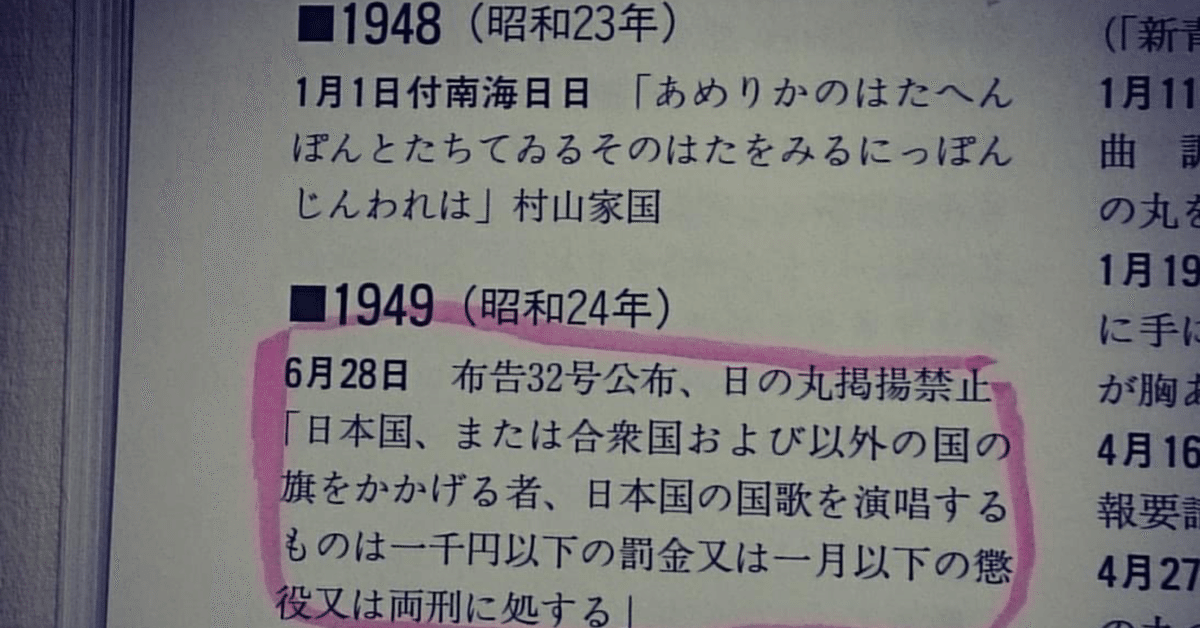

更に翌年の昭和24年には国旗掲揚・国歌斉唱(米軍への反発とみなされた)に対して罰金刑まで処せられるようになったこと。

そんな日々を経たからこそ、誰に強制されたわけでもなく、奄美のシマッチュは昭和28年12月25日に日の丸の小旗を嬉々として振っていたのです。

そういう証明のために、この動画作成時、「どうしても」と鹿児島県に使用許可をお願いして、当時の映像を挿入しました。

こうした当時の詳細な経緯を伝えるためにも「復帰の日の集い」には国旗掲揚・国歌斉唱が必要なのです。

「昭和28年、奄美のみんなが頑張ったので日本に戻ることができたお祝いの日です」

小学生低学年に伝えるにはこれでいいかもしれませんが、これだけじゃ復帰運動前後の時代背景、関わった人達の信念、島外の出身者の惜しまない協力、他の地域に比べて早期返還に至った政治的背景、などを次の世代につなげ、伝えることは出来ません。

微力ながら25日まで、奄美群島の日本復帰関連について投稿を続けていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?