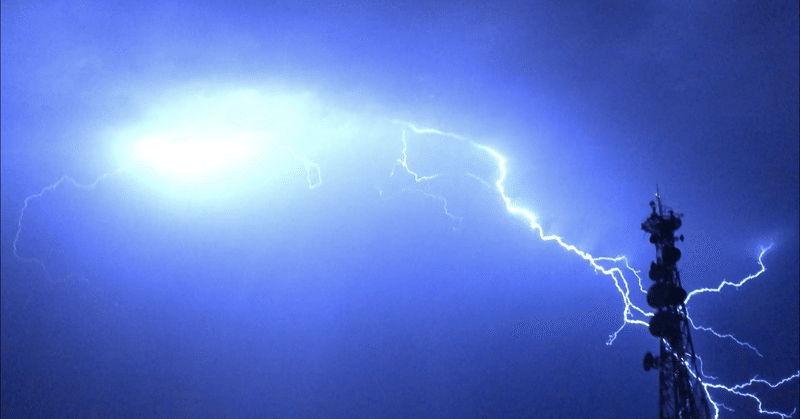

Photo by

nogutakuweather

《新古今集》有家の稲妻

風わたる浅茅が末の露にだに宿りもはてぬ宵の稲妻

(新古今集・秋歌上・藤原有家朝臣)

稲妻を歌う歌だ。

稲妻の何が歌になるだろう。光?恐ろしさ?豊穣?

歌人が歌にしたのはその刹那だ。雲がこすれて蓄えられた力が大地に向けて放出された光。その刹那の、短さ。せつなさ。

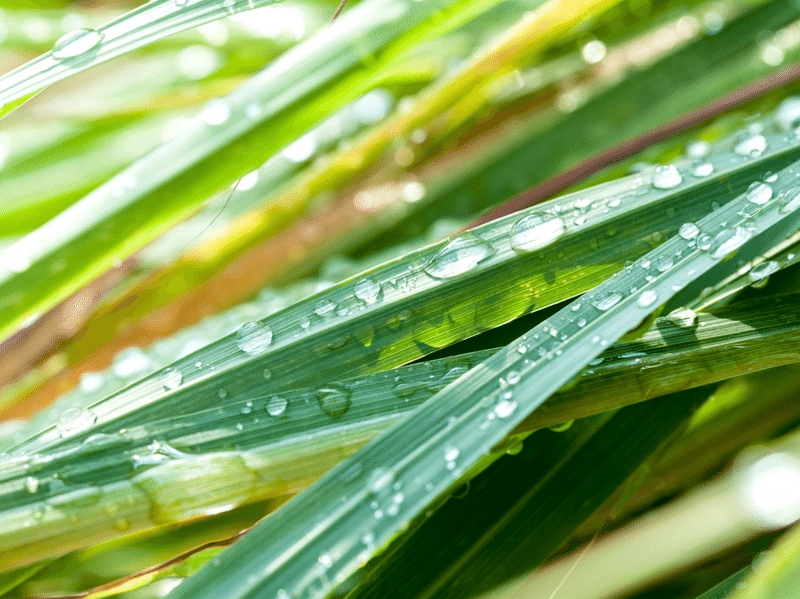

稲妻の存在する時間は短い。その存在は短いから、風に吹かれて消えゆく露にさえ、宿り果てる、つまり最後まで宿ることがかなわない。なお宿るとはこの場合、光が映り込むことを言うのだろう。

『金剛般若経』に「電光朝露」という言葉がある。露の時間が違うから、この言葉を念頭に歌を詠んだのかは分からない。しかし雷にはかなさと読み取る感性は有家の専売特許だったというわけではない。

歌人は電光と露というはかなさを代表するものを並べて比べ、電光にその軍配を上げたのだ。

それにしても非現実的な光景だ。

風吹く野辺に稲光。瞬間、茅の先端に宿る無数の露が一瞬、光を受ける。そのとき野辺は小さな光が輝きを交感する舞台となる、まるで満天の星空のように。そして次の瞬間には闇に閉ざされるのだろう。

言葉だけが作りあげることが可能な奇跡の瞬間なのだ。

奥行きを無くした影が混じり合う駅の向こうに宵の稲妻

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?