どうしてバナナは、追熟するのか。

オジさんの科学vol.071 2021年11月号

さて問題です。

果物をA、B二つのグループに分けます。

グループA:パイナップル、マンゴー、バナナ

グループB:オレンジ、ダイダイ、レモン

では、モモはA、Bどちらのグループでしょうか?

答えはBです。

Bの果物には、名前が付いた色がありますが、Aにはありません。

オレンジ色、ダイダイ色、レモン色はありますが、

パイナップル色、マンゴー色、バナナ色はありません。

モモ色はありますね。

第2問

果物をA、B二つのグループに分けます。

グループA:リンゴ、モモ、メロン

グループB:ミカン、ブドウ、イチゴ

では、バナナはA、Bどちらのグループでしょうか?

答えはAです。

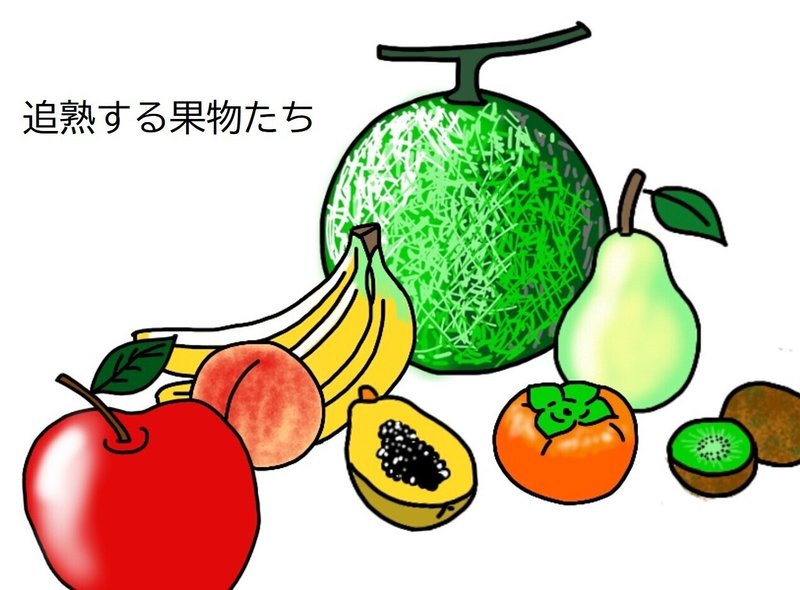

リンゴ、モモ、メロンは、

収穫した後も成熟が続く「追熟」型の果物ですが

ミカン、ブドウ、イチゴは、

収穫した後には成熟しない「非追熟」型の果物です。

バナナは収穫した後も成熟が続きます。

買った時は硬くて青かったバナナも、数日すると柔らかく甘く変化します。これが「追熟」です。シュガースポットが出てドロドロになる直前が一倍美味しいという人もいます。一方でミカンは、放置しておいても甘くなることはありません。こちらは追熟しない果物です。昔オジさんの家では箱買いし、食べきるのに一冬かけていました。

どうして追熟する果物と、そうでないものがあるのか。チコちゃんが取り上げそうなテーマです。追熟については古代エジプトの時代から知られており、そのメカニズムは100年も前から研究されてきました。しかし、何故追熟する果物とそうでない果物があるのか、チコちゃんでさえ気づいていませんでした。

今年9月に東京大学の研究チームが、その生態学的な意義を検証し、発表しました。

そもそも果物は、どうして美味しくなるのか。それは、鳥や動物に食べてもらうためです。どうして食べてもらいたいのか。それは、種を遠くまで運んでほしいからです。果実と一緒に食べられ糞となって排出されたり、動物によって他の場所に運ばれたりすることで、生育範囲を拡大するためです。植物の種が親植物の近くで芽吹いた場合、両者は限られた栄養を奪い合うことになってしまいます。

種を食べたり運んだりする生き物のことを種子散布者と呼びます。

研究チームは、種子散布者の違いが追熟する果物か否かを決めているのではないか、と考えました。そこで、80種類の果物について文献調査を行いました。それぞれの果物が野生の環境にある時、どんな生き物によって種子散布されるのかを調べました。さらに果物の種の大きさと表面の色についてもまとめてみました。

そして以下のような仮説を立てました。収穫後に成熟が進む追熟型の果物は、親木から落果して初めて成熟が加速すると考えられます。この性質は、タヌキやイノシシなど地面を徘徊する動物に果実を食べてもらうのに有利かもしれません。

一方非追熟型の果物は、自然状態では親木の上でのみ成熟します。この性質は、鳥やコウモリなど樹上で暮らす生き物に果実を食べてもらうために有利かもしれません。

種子散布者のタイプと、果物が追熟するか否かを統計的に分析しました。すると、仮説通り追熟型の果物は地上を徘徊する動物に、非追熟型の果物は樹上性の鳥やコウモリなどに食べられていることが判りました。さらに追熟型の果物は種子が大きく、果実の色が緑や茶色が多いことが判りました。非追熟型の果物は、種子が小さく果皮が赤や黒色の傾向がありました。これらの果実の特徴は、それぞれ地上徘徊性の大型哺乳類と、樹上性の鳥類などに好まれる特徴と一致します。

大きな種子を飲み込めない鳥やコウモリに果肉部分だけ食べてしまわれないように、追熟性の果実は先に地面に落果し、その後成熟を進めるようになったのかもしれません。また追熟型の緑や茶色の果皮の色は、樹上で目立たなくする効果があるかもしれないと研究チームは考察しています。

研究チームは、植物の進化の系統樹において追熟型と非追熟型を分類してみました。すると様々な種類において両者が混在していることが判ったそうです。

バラ目で考えてみます。リンゴやモモは追熟しますが、サクランボやイチゴは追熟しません。同じツツジ目でもカキは追熟しますが、ブルーベリーはしません。つまり追熟は、自然環境に応じていろいろな果物で別々に進化した性質ではないかと推測されます。

果物とそれを食べる生き物の関係は、お互いに利用してメリットを得る関係です。追熟するか否かという性質は、それを食物とする生き物との進化的な相互作用によって生まれたのではないかと、研究チームは考えています。

定年しても甘くやわらかに成熟し続ける、そんな追熟の人生を歩もう。・・・・・と思うのだが、加齢臭のする腐れオヤジしかイメージできない。一見似てるんだけどなぁ。

や・そね

主な参考資料

プレスリリース

『果物が追熟するのは何のため?~見逃されていた生態学的意義を初めて検証~』 2021年9月15日東京大学

書籍

『飼いならす 世界を変えた10種の動植物』 アリス・ロバーツ 明石書店

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?