原宿に「街の銭湯」を取り戻す~小杉湯と寅さん、どうかしている二者をめぐる考察〜

このnoteは、第三者視点から小杉湯原宿の景色を切り取る新しい試みです。今回は、はしかよこさんに寄稿していただきました。

この銭湯はどうかしている。

正直、そう思った。だって、せっかく世界中から人が集まる原宿という街にグランドオープンするのに、”近所の人しか入れない時間帯がある” なんて。

「アミューズメントパークをつくりたいわけじゃない。」

「私たちがつくりたいのは、”街の銭湯”なんです。」

明治通りと表参道の交差点。都内でも有数の一等地だ。そこに、スーパー銭湯でもなく、高級サウナでもなく、 子どもが100円、大人が520円で入れる公衆浴場をつくりたい、という。

普通に考えたら、ちょっと無理がありそうな話だ。

「2年前から原宿に引っ越して、町内会にも参加させてもらって。本当に街に根差した銭湯をつくりたいと思ってます。」

地域の人と共にゴミ拾いをして、運動会をして、神社のしめ縄をつくり、節分の豆を袋に詰めてーー。

あ、この人たちは本気だ。

本気で原宿の街に銭湯を作ろうとしている。

4月3日、「小杉湯原宿のnoteを書いてくれませんか」との依頼を受け、私は開業前のハラカドを訪れた。小杉湯3代目の平松さん、小杉湯原宿・番頭の江里子ちゃんの並々ならぬ想いに感動しつつ、どうしてそこまで“街の銭湯”にこだわるんだろうと、不思議に思った。

なぜスーパー銭湯や高級サウナではダメなのか。

”街の銭湯”とは、一体なんなのか。

この記事では、小杉湯原宿がつくりたい”街の銭湯”について、私なりの考察をしてみたい。

街の銭湯とは、寅さんも気軽に来れる場所である

小杉湯は、もともと高円寺で91年続いてきた街の銭湯だ。小杉湯原宿は、その2店舗目。そんな歴史深い銭湯を経営している2人が、口を揃えてこう言う。

「みんなに開いている場所ではなく、誰にも閉じない場所をつくりたい」

一体どういう意味なのか。

一時間半、2人の話を聞かせてもらって、私の頭に浮かんでいたのは、映画『男はつらいよ』の主人公、フーテンの寅さんだった。

なぜ急に寅さん?と思われるかもしれないが、まあ話を聞いてほしい。

寅さん。名前は知っているけど、見たことがないという人も多いと思う。かくいう私も年上の友達に勧められ、数年前に初めて一話を観たのだが、その時は愕然とした。

自分の思い通りに行かなくて暴力を振るう、口が悪く、他人のことに首を突っ込んではすぐに問題を起こす独身の中年男性、それが寅さんだった。思ってたんと違う…。

一体この話の何が面白いのか?

だんだん分かってきたのは、周りにものすごく迷惑をかけるのに、寅さんは”存在を許されている”ということだ。寅さんが旅から帰ってくる。「アイツがいるとロクなことがない」と全員が思う。けれど、なんだかんだと言いつつも、みんな寅さんが帰ってくるのがやぶさかではないのだ。

それは寅さんが人情味のある憎めないキャラクターだから、ではない。もちろん寅さんは愛すべきキャラクターだ。しかし、この映画は、決して寅さんだけを描いているわけではなく、社会の爪弾きのような存在すらも包摂する、そういう「余白」を描いているのだと思う。

小杉湯原宿が信じている”街の銭湯”は、きっとそういう類の余白のある場所なのだ。寅さんみたいなおじさんがいてもいい。小さな子どもがいてもいいし、お年寄りがいてもいい。誰に対しても閉じない、ただ毎日、きもちの良いお湯のある銭湯。

でも、なぜ街の銭湯には「余白」が生まれるのだろうか。

そのヒントも、寅さんの中に見つけた。

寅さんが帰ってくるのは、いつも「あわい」の場所なのだ。

街の銭湯とは、「あわい」の場所である

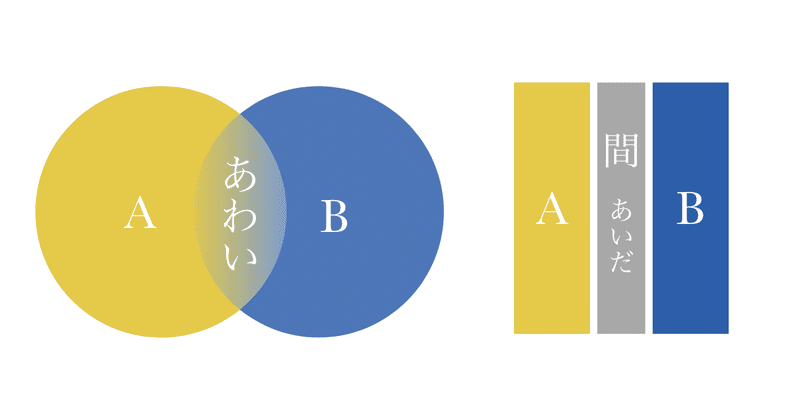

「あわい」とは、やまと言葉と呼ばれる日本の古語のひとつである。「合う」を語源として、二つの概念がつながるところを意味する。

[安田登・著:別冊NHK100分de名著 集中講義 平家物語: こうして時代は転換した]を参考に作成

例えば、日本家屋の「縁側」や「軒先」は、家の「内」でもあり「外」でもある「あわい」の空間だ。

実は、寅さんが帰ってくる”街の団子屋”も「あわい」の構造をしている。店の軒先から家の居間までがシームレスに繋がっている町屋は、家でもあり、店でもある「あわい」の空間だ。

引用:Vol.8 寅さんを訪ねて篇 | 松竹株式会社

家だから、居間でご飯を食べていたりするところに、店だから、外から人がやってきて、内と外のゆるやかな交流が生まれる。

「あわい」の空間には、「内」の人も、「外」の人も、誰が来てもいいのだ。

たとえば雨が降ったとき、お店の軒先で誰かが雨宿りしていても何も不自然ではないように。

街の銭湯にもきっと、この「あわい」の力がある。

入浴という日常のプライベートな行為を共有するパブリックな空間。家と街がゆるやかに繋がる空間。だから、どんな人が自分の日常を持ち込んでも良い。そういう余白が生まれる。

この、「あわい」の空間らしさがどれだけ残っているかが、”街の銭湯”と他の入浴施設との違いなのではないか。

スーパー銭湯や高級サウナも、素敵な場所だ。けれど、数千円を払って訪れる非日常の場所ではなく、数百円で気軽に来られる日常の場所、自分と街が交わる「あわい」の場所、誰をも包摂する余白の場所が、きっと社会に必要だ。それこそ街の銭湯の価値なんじゃないか。

本当に、誰にも閉じない場所をつくりたい。

小杉湯原宿は、そう考えている。

22年ぶりの街の銭湯を、100年先へ残すために

銭湯を取り巻く状況は厳しい。映画『男はつらいよ』の第一作が公開される前年、昭和46年に銭湯の数はピークを迎え、その後は衰退の一途を辿り、今やその数は当時のほぼ10分の1だ。

ここ、原宿にも、かつて街の銭湯が存在した。しかし、2002年「桜湯」の閉業を持って、ついに街の銭湯は1つも無くなってしまった。

小杉湯原宿は、実に22年ぶりにできた街の銭湯なのである。(※1)

4月17日。

神宮前の住人限定でプレオープンした小杉湯原宿を訪ねると、そこには銭湯の復活を待ちわびた街の人々の姿があった。

仕事終わりに温冷浴でホッと一息つく女性。

腰の曲がったおばあちゃんのために、ドアを開けておいてあげる若者。

体重計に乗って、「16.6kg」の表示を見つめて、「ママ、見て!」とはしゃぐ女の子。

それは、商業施設の中だとは思えないくらいに、確かに原宿の街に住む人々の日常だった。

この景色を見て、納得した。確かに、ここに旅行客がドっと流れ込んでしまったら、それはもう”街の銭湯”の景色ではなくなってしまう。

今、話題になればいいわけじゃない。数年間、流行ればいいわけじゃない。

今年が、100年続く街の銭湯の1年目だとしたら、”近所の人しか入れない時間帯がある” のは何も不思議なことではなく、むしろ当たり前なのかもしれない。

では、原宿以外の街に住む人は、ここを訪れたらダメなのかというと、もちろんそんなことはない。

“銭湯のある街に住んだら、こんな感じかもしれない” を体験できる場所

原宿の街で暮らす人、街の外からやってくる人。日々の生活と商業施設。

相反する二つをつなぐ「あわい」の空間として用意されているのが、『チカイチ』である。

銭湯が位置するハラカドの地下一階。ここは、“銭湯を中心とした街”のようなフロアになっていて、時間帯に関わらず、全ての人に開かれている。

のんびりくつろげる小上がりスペース、ランニングステーションとストレッチスペース、美味しい生ビールもある。

お風呂に入らなくても、出勤前にストレッチをしたり、仕事終わりにビールを一杯ひっかけに来ることもできる。ふらりと立ち寄って、畳の上でダラダラしたって良いし、電源wifi付きの座席で仕事をしたって、ミーティングをしたっていい。

“銭湯のある街に住んだら、こんな感じかもしれない”を体験できる場所。

ここは、誰でも、いつでも来ていい。

この街の住人でない私にも、そんな空気を感じられた。

—

グランドオープンから一週間。一般のお客さんを受け入れ始めてからも、小杉湯原宿には穏やかな景色が拡がっている。

この景色が、本当に100年先に残っていたら、それは間違いなく豊かな社会なんじゃないかと、そう思った。

※ 1

小杉湯原宿は公衆浴場法の認可は、スーパー銭湯と同じ「その他公衆浴場」になりますが、つくりたい銭湯は「街の銭湯」になるので、「22年ぶりにできた銭湯」と書かせて頂いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?