個人的な子供の教育の話9 学校のビオトープ

湿地帯ビオトープ!

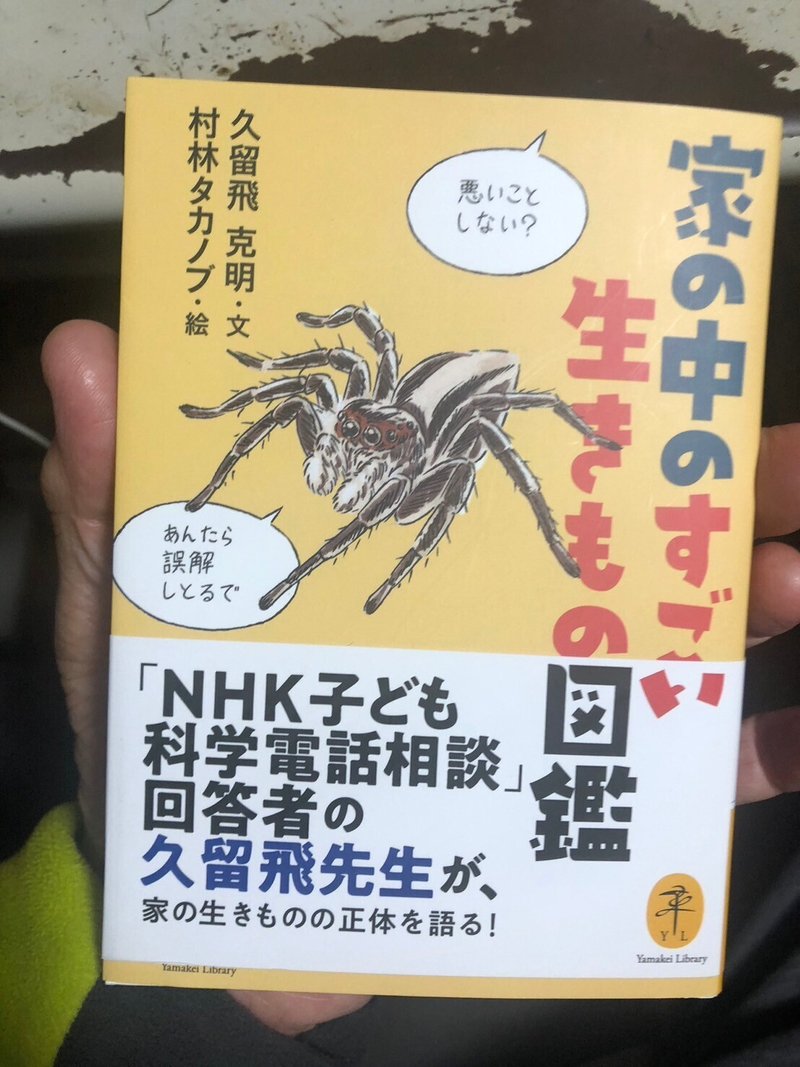

ネットで珍しい本を見つけたので買った。

漫画家の大童澄瞳さん(映像研には手をだすな)は結構なナチュラリストだった。

2023年夏、庭でガマガエル、カナヘビ、アオダイショウ、カブトムシなどを見かけてない。仕事を辞めて1日家にいて、近所をフラフラしているのに、

「何故だ?」

ここ10年程、近所の雑木林がかなり減り宅地なった。

おそらくこれも要因だと思う。その後建つ家々は、木造なのにマンションのようだ。庭には土もなく、木々や草花は消え、コンクリートで固めていた。

郊外の一戸建ても都市化されてヒートアイランド化しつつあると感じる。

そんなこともあり、私は自宅環境を回復したいと思っていた。

今度は近所ではなく、ネットをうろついて、この本にヒットする。

「湿地帯ビオトープ!」

流石AmazonのAIだ。本当に苛々するが、助かる事もある。

ビオトープと言えばゆとり教育

ゆとり教育が始まったのは2002年からで、2010年頃に円周率=3.0は終わりを告げる。

家の子供達、3人兄妹だが、結構この期間に被っている。

その頃、公立校では「総合的学習の時間」も始まっている。

また耐震補強や学校統合で、学校の建て直しも多くあり、その時、学校においてビオトープが沢山作られた。乱立した感もある。

2000年初頭、私が学校建築に関わっていた絶頂期だった。

ビオトープに電子百葉箱を設置し、データをパソコンへ無線で飛ばし見える化、定点カメラを設置した環境観察システムなどを構築していた。

しかし2010年以降、ゆとり教育が終わった後には、先生達も飽きたのか、ほとんどが放置された。

「こんな雑草だらけの空き地の管理なんて、蚊に刺されるし、靴も汚れるし、そんな余裕なんって、ない!」と先生方は暗に言っていた。

ゆとり教育の「考える力を付ける」方針としては悪くはない教育だった。

しかし何故だかどうでもいい余興、遊ぶだけの時間になってしまった。

私的には、昨今の講師を呼んでやるプログラム教育、投資教育、企業家教育、英会話教育より、遊びの方がましだと思っている。

エコトーン

始めて聞く言葉が本の中にあった。

これは「移行帯 異なる環境徐々に合わさる地帯」

川なら河川敷、海なら干潟、生物にとって大切な場所で、生命が再生される場所、産卵地となる。

だから3面張りで、川をコンクリートで固めたような綺麗な公園は基本環境を破壊している。

コンクリートが「悪」ではなく、その自然感が間違っている。とにかく土と水が必要。湿地帯が必要。

ちなみに東京の国分寺崖線沿いを流れる、国分寺、小金井、三鷹、調布、成城、最後は二子多摩川まで流れる「野川」は自然護岸の川だ。写真のように東京都は思えない風景となっている。地方でも見かけないような自然な川だ。

この川の環境にあるエコトーンを自宅のビオトープとして作ってみようかと思う。今は夏なので時期的に無理だが、来年の春頃から始めて見ようと思う。

楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?