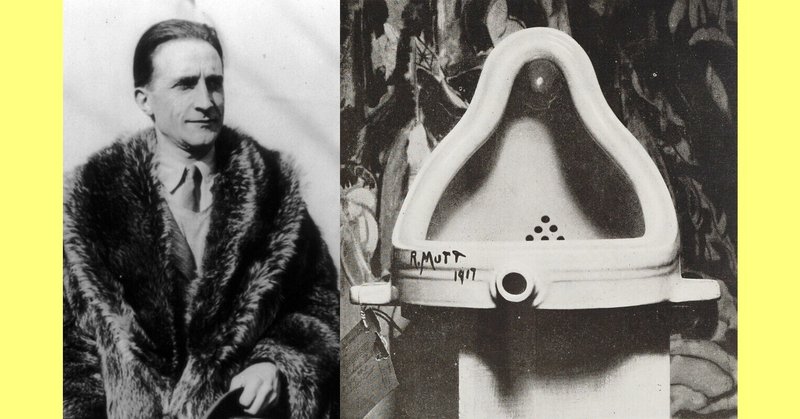

20-05 マルセル・デュシャン「権威で固めた近代芸術への反逆」 Marcel Duchamp(1887~1968) 芸術家(アメリカ、生まれはフランス)

ぼくが高校に進学した1960年は、アメリカへの日本の従属を固定化する日米安保条約改悪への反対運動で日本中が揺れていました。

そんな時代の国語の授業では「テロリストの悲しき心」を謳った石川啄木の「ココアのひと匙」、24個の「皿」という字を並べて表題にしたダダイスト詩人・高橋新吉の「皿皿皿……/倦怠」という詩などが取り上げられたりしました。

この「皿皿皿……」が「ダダイズム」と出会った最初だったと思います。それは1910年代に第一次大戦に対する抵抗とその結果の虚無感を基に否定や攻撃や破壊をめざす思想運動だったのです。当然それは芸術家にも強い影響を及ぼしました。

同じころ美術の教師から、ダダイズムの影響を受けたマルセル・デュシャンの作品「泉(原題はFontaine:直訳すると「噴水」)」を紹介されて驚いたものです。

ただ、ダダイズムとは無関係なのですが、このころすでに、1952年にジョン・ケージが「作曲」した「4分33秒」という作品のことを耳にして知っていたので、

「現代芸術はすごいことになっているなあ」

と思わされたものです。

こうした体験がボクらの世代に、当代の体制そのものへの疑いを喚起したのでしょう。安保闘争のあとも、次つぎに国家権力が繰り出してくる平和と自由と民主主義への攻撃に抵抗する気分を、ボクらは持ち続けることになったように思います。

それにしても「倒した男性用小便器」に「R.Mutt」というサインを施しただけの工業製品に「Fontaine」という表題をつけて美術展に応募するという過激なイマジネーションは何に由来するのか。強い印象を受けたことを思い出します。

このことは多分、ぼくらの「既製の権威」を疑ってかかる資質に少なからざる影響を及ぼしたような気がします。

もとより、ぼく自身が「視覚芸術」の創造に携わることはありませんでした。が、上記の点でマルセル・デュシャンは「一種の師匠」でもあったのではないかと思えるわけです。

「近代」という時代は「個の自律」に異常とも思える神経症的な関心を示す。

たとえばヨーロッパでも絵画を、前近代には複数の職人が描いていた。が、近代には個人の独創にゆだねられる。

その結果、制作者は、ときに特権的な位置に祭り上げられて芸術家となり、他の人間はなべて鑑賞者となった。このことは芸術家と鑑賞者を分離し、同時にあらゆる人間を断片化した。

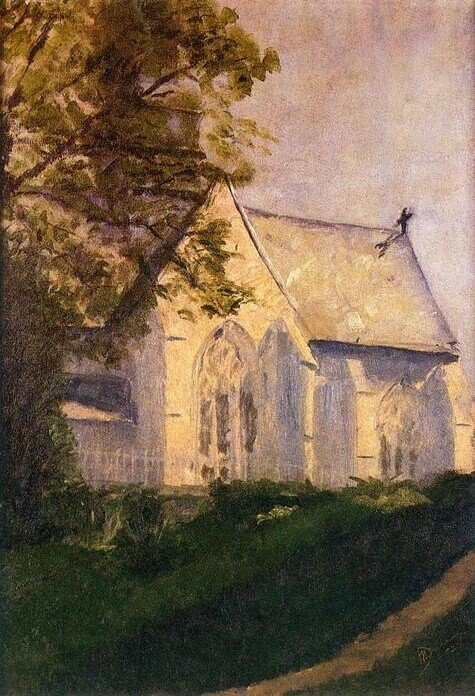

こうした傾向が、いよいよ著しくなる20世紀はじめの1902年、マルセル・デュシャンは、普通に風景を描写した「ブランヴィルの教会」(下の絵)を描いた。そこには印象派の影響が著しい。

が、その後、セザンヌ、野獣派、キュビスムなどを10年たらずで駆け抜ける。で、1912年には運動の普遍的ダイナミズムを表現した「階段を降りる裸体」を制作する。その破天荒な先端性は、穏健派キュビストに嫌悪感を催させ、展覧会への出展を拒否された。

それが翌年、ニューヨークで世間を騒がせる大当たりを取る。

同じころデュシャンは、絵画技術から見て「余りにもすばらしい」と評価された「処女から花嫁への移行」(下の絵)を完成した。

が、ここで「美に誘惑される」危険を感じて絵筆を断つ。そして、従来の美術のカテゴリーを超えた「作品」制作に沈潜し始めた。

その一例が、1915年に制作を始め、ついに未完のままとなる「独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも」(通称「大ガラス」、下の絵)である。

上下に仕切られた大ガラスの上部に「花嫁」を、下部に「独身者」を描いたこの作品は「子供を生む女=母=創造の象徴」と「自慰=不毛=味気ない日常の象徴」の「永遠に交わりえない愛の神話的世界」を暗示しているという。

そしてそれには膨大なメモ類を集めた「グリーン・ボックス」が伴っていた。そこにはデュシャンの思惟の推移が記されていて興味深い。

ところで「大ガラス」の制作に先立つ1913年、自転車の前輪を台所用スツールに逆さにくっつけた「自転車の車輪」(下の写真)が出現。彼はそれを「自転車の有用性を剥奪されたオモチャ」として楽しんだ。

以来、複数の「レディメイド『作品』」が生み出される。

たとえば1917年のニューヨークのアンデパンダン展には、小便器にR・マットと署名しただけの「泉」を出品。この「作品」は、

「彫刻とは呼べない。反道徳的でもある」

という理由で出品を拒否される。

しかしデュシャンは、

「日用品に新しいタイトルと視点を添えることで、有用性が失われるようにそれを置いたのだ。つまり物体に対する新しい思考を創造したのだ」

という反論を展開したのであった。

マルセル・デュシャンを20世紀で最も有名な前衛芸術家の一人にした「レディ・メイド作品」の「オリジナル」はほとんど紛失してしまっているようです。

なかでも「泉」(原題はFontaine:直訳すると「噴水」)スティーグリッツによって撮られた一枚の写真を残して紛失しており、現在目にすることのできるのは写真か複製に限られています。

が、この作品制作の30年後に、デュシャンに傾倒する若者が、別の市販の便器の展示許可を本人から得て、それが展示されました。

デュシャンも「芸術は受け継がれていくものだ」と考えてこれを承諾し、改めて「R. Mutt」のサインを入れたのだそうです。で、今日「芸術としての公式の便器」は数百点に上ると言われています。

ただ、これらの「作品」を「芸術」と考えることは「まっとうな話」なのでしょうか。今なお容易に答を出すのがむつかしい問題だと言わざるを得ないような気もします。

ただ、現代日本における焦眉の現代の、

「強盗どもが一斉蜂起した権力の錯乱状態の中で、人間の衆愚化に一役買う政治」に対し「時代の狂気から人間を救いだす本源的刺激」が、もしかすると「ダダの芸術」には「はらまれているのかも知れない」という気がしないでもありません。

また、これらの「芸術作品」が「こけおどしの権威で固めた現代日本の政治の俗物性を解体し、嘲笑しようとする試み」に「力を貸してくれる」かも知れないという期待を呼び起こされもするのではないでしょうか。

マルセル・デュシャンを顕彰する短文を書いた動機のひとつは、このあたりにあるような気がします。 https://note.com/koritakada

「(「自転車の車輪」や「男性用小便器」といった)日用品に新しいタイトルと視点を添えることで、有用性が失われるようにそれを置いた。つまり物体に対する新しい思考を創造したのだ」

デュシャンのこうした主張は、第一次大戦中にスイスの亡命者の間で芽吹いたダダの運動と共鳴する。

というのも、ダダとは、

「強盗どもが一斉蜂起した権力の錯乱状態の中で、人間の衆愚化に一役買う芸術」に対し「時代の狂気から人間を救いだす本源的芸術」だからだ。

で、やがてダダは、自らを、

「嫌悪を生み出す一切。戦争に対する徒手空拳の抗議。創造の不能者たちの舞踏である論理の廃棄。自発性から生まれたあらゆる神がみへの絶対の信頼」

なのだと宣言するに至る。

それは19世紀後半に確立した芸術家の特権と堕落した芸術の打倒をめざす運動であった。

そしてデュシャンもまた、

「私は芸術それ自体にはそんなに関心がない」

とうそぶきながら、物語性を失ったクールべ以後の、目に訴えるだけの絵画「網膜的(レティナル)芸術」への訣別を宣言する。その表れのひとつが先に紹介した「レディメイド」なのだ。

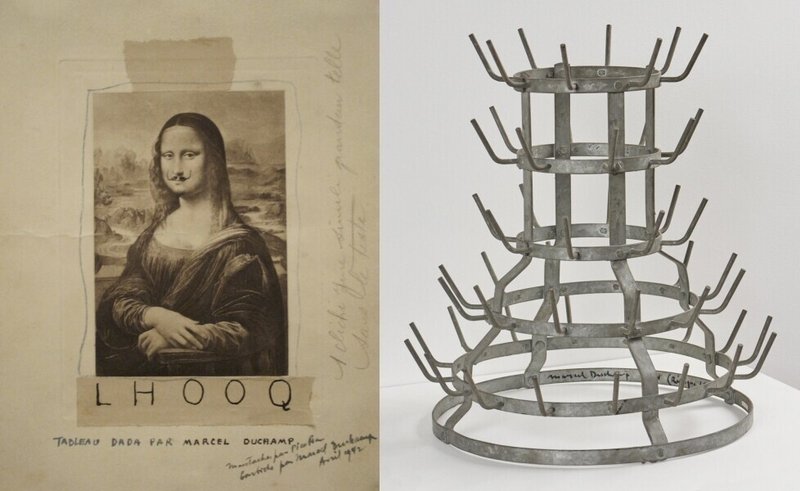

やがてデュシャンは、ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」の複製にヒゲを描きこんだ「L・H・O・O・Q」、工業製品そのままの「ビン乾燥器」などを発表する(参照:下の写真)。それらをアンドレ・ブルトンは、「芸術家の選択によって芸術作品の地位にまで高められた既製品」と呼んだ。

それは同時に、こけおどしの権威で固めた近代芸術の俗物性を解体し、嘲笑しようとする試みでもあった。このことを、つぎのようなデュシャン自身の言葉が雄弁に物語る。

「芸術は真実とか真理とかではない。芸術を語るのに、人々は宗教的畏敬の念を持ってするが、なぜ芸術はそのように尊敬されねばならないのだろう。それは薬なのだ、それがすべてだ」

「観客は芸術家と同様に重要である」

「芸術作品を創る者と見る者という二本の電極間の作用によって起こる火花が、ちょうど電気のように何ものかを生み出す」

そしてデュシャンはその後、絵筆を手放して図書館司書になる。

ただ、ずっとのちの2004年、彼の「泉」は、当時の世界の芸術分野のリーダー500人が選ぶ「最もインパクトのある現代芸術の作品5点」において、パブロ・ピカソの名作「アヴィニョンの娘たち」を抑えて堂々の1位を獲得したのだった(この事業はターナー賞のスポンサーとジンの製造会社が実施した)。

デュシャンに感心させられたのは「芸術より生活が大事だ」とする彼の考え方であるように思います。

それを少し敷衍すると、あらゆる人間にとって「生活は彼(女)の仕事よりも大事だ」ということになるのでしょう。ぼく自身、なんとなくそんな具合に感じながら4分の3世紀に及ぶ人生を送ってきたようです。

ただ、同時にデュシャンは「泉」以来、かなり過激な芸術活動を展開してもきました。その最後には、またまた不思議な作品を残すことになりました。

その作品が日本語では「1)落下する水、2)照明用ガスが与えられたなら」として知られる作品です(下の写真)。

デュシャンは、この作品を1946年から20年間、ニューヨークのアトリエで密かに作り続け、フィラデルフィア美術館に寄贈するという遺言を残して亡くなりました。それが公開されたのは彼の死後のことでした。

その全体は一種のインスタレーションなのでしょう。展示室に入ると、壁にアーチ状の古い木の扉が設置されているようです。

で、扉の左側には小さな窓があるのですが、それは塞がれていてのぞけません。が、扉の目の高さぐらいに小さな2つの穴があって、その穴を覗くと、裂け目のある煉瓦の壁があり、その裂け目の先に広々とした空間がしつらえられています。

で、そのかなり先に、顔を隠された「裸の少女」が一人、干した海藻のように見えるものの上に体を伸ばし、両脚を広げて寝そべっているのです。その少女の手には小さなガスランプが握られています。さらにその後方には木の生い茂る山並みや小さな湖、その湖に微かにかかる霞を通して滝のようなものが見えます。

なお、裸体のモデルは1946年から1951年までデュシャンの恋人だったブラジル人のマリアン・マルティンスと2番目の妻のティニー夫人だと言われているようです。

いやはや、彼はやっぱり「カゲキな芸術家」だったのだと思います。

で、こんなコラムを書いてみました。おひまなときに、ご覧ください。

デュシャンは絵筆を手放して図書館司書になった。結果、画商が良い条件を示しても、絵を描こうとはしなかった。かわりに適度な収入で生活を楽しむ道を選んだ。それは1915年、ニューヨークに移住したのちも続いた。

たとえば彼が選んだのは1時間2ドルのフランス語教師として1日2、3時間だけ働いたり、6か月で破産する小さな染色店を開いたり、なかば冗談で「歯科用貸付信託共同会社」の小切手を振り出したり、両親が死亡すると、その遺産で可能な範囲の生活に甘んじたり……。

そのかたわらで彼はチェス競技に耽溺し始める。で、ついに芸術作品の制作そのものをやめるに至る。かわりにチェスの全ヨーロッパ国際選手権大会で名勝負を残すほどの実力を示した。

その後1927年には富裕なアメリカ女性メアリー・レイノルズ(1891~1950)と結婚する。

彼女は、アメリカの芸術家にして製本業者で、ナチス占領中のパリではレジスタンス運動の支持者としても活動した。ただ、チェスにかまけるデュシャンとは6か月で離婚することになった。

が、その後もデュシャンとメアリー・レイノルズは、1950年における彼女の死まで「どんな結婚より幸福だ」といわれたほど親密に親交した。

その4年後にデュシャンはアレキシナ・サットラーと再婚して静かで穏やかな余生を送ったという。

そんなデュシャンを、彼の評伝の作者C・トムキンズは『花嫁と独身者たち:現代芸術五人の巨匠』に概略つぎのように描く。

「(デュシャンは)まったく人気を気にしない。無造作で、無防備で、誠実。しかも意外なことに韜晦趣味とは関係がない。その顔は若く見え、しわよりもユーモアに富んでいる。頑固なフランス的いんぎんさはあるが、いかなることについても喜んで話そうとし、彼の前では誰でもが打ちとけられる」

いずれにしろデュシャンは、芸術と生活との間の壁をぶち壊そうと考えていた。

「芸術は人が考えたがるように、高尚で普遍的な価値などもってはいない。それに較べて生活は、はるかに興味深い。芸術は徹底的に情熱的に生きるための手段」

だというのだ。

こうして「作品を制作しない芸術家」の一生が終わる。が、その死後、「1落下する水、2照明用ガスが与えられたなら」という、のぞき穴から一種のポルノをのぞくドアを制作していたことが判明した。

そして20世紀のなかば以降、概念芸術をはじめ、デュシャンの影響を受けた現代芸術が簇生する。

そんな彼の果たした役割は今なお、深い謎の彼方にたゆたっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?