【週刊プラグインレビュー】ADPTR AUDIO / HYPE

今月はADPTR AUDIOから発売されているマルチバンドエンハンサーHYPEをレビューしていきます。

メーカーのウォークスルーはこちらをどうぞ。

https://www.plugin-alliance.com/en/products/adptr_hype.html

メーカーのキャッチコピーは「A powerful trio of tools for multi-band enhancement」であり、使ってみた感じここでいうエンハンスは『質を高める』『音を強化する』に近いかなーと思います。

ADPTR AUDIOは過去にSCULPTもレビューしていますが、他にもMetricABやStream Linerなど、これまでのデベロッパーにはなかった発想のツールを生み出している面白いデベロッパーになります。

そんなADPTR AUDIOが今回出してきたのがHYPEです。

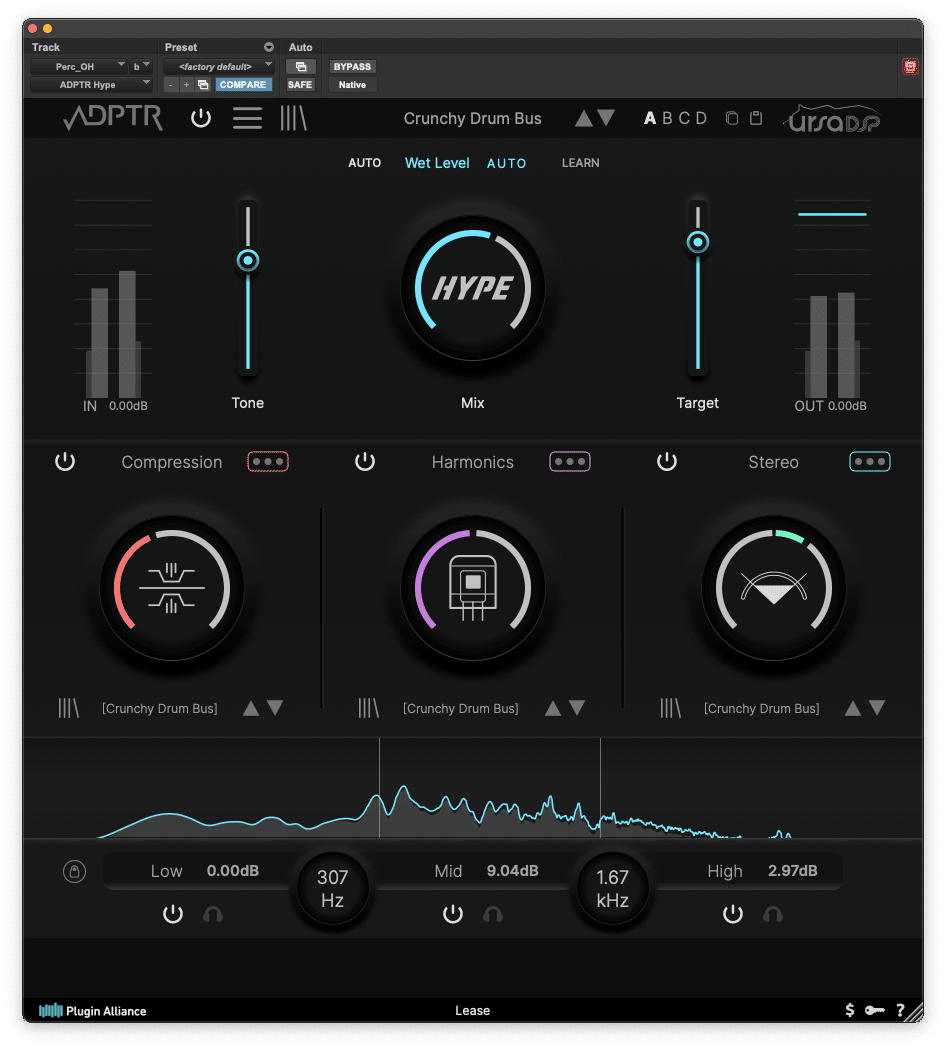

これまでのGUIと打って変わってかなりSlate Digitalっぽいっていうか、お助けケミカルツールのような見た目をしているんですが、これめちゃくちゃよく考えられてます。

理解しようとすると難しすぎて頭を抱えてしまうような内容を、わざと数値やツマミを簡略化することで、ポップに見せかけています笑

恐らくSCULPTがいじれるツマミと表示される数値が多すぎてポップじゃなかったことの反省なのかなーと予想しているのですが、真偽は定かではありません。

ひとつひとつの機能を掘っていくと冗長になってしまうので、

実際のワークフローで覚えておくべき点を中心に説明しつつ、レビューしていこうと思います。

概要

HYPEを正しく理解するためにはまずADPTR AUDIOの思想を少し理解する必要があります。

長いんですが、一応メーカーのコンセプトをマニュアルから引用します。

It all started with a problem...

Waveshaper based sonic enhancers have a common issue - they have a narrow sweet spot.

Put in a more technical way, the harmonic balance changes as the level of the input material increases.

Below a certain point wave-shaping mostly just makes the original signal louder. Over a certain point, harmonic colour will give way to excessive and often non-harmonic distortion.

We set about to find a way to add clean, unaliased harmonics without the side effect of unwanted changes to dynamics.

UrsaDSP’s trajectory technology exists to solve a very specific but widely applicable problem – to separate the application of dynamics from the application of harmonic character. Tools that use it can make music louder without adding distortion OR add saturation without changing volume.

Now that we’ve liberated the harmonics from accidental gain change, how about we explore some new ways to dynamically shape our sound?

Since we want exceptional control, why not make it multi-band, but let’s also do it with linear filters so we can process in parallel with perfect phase.

And you know what else is awesome to mix with in multi-band?

Mid-Side balance, independent for dry and wet, so let’s add that to the mix and see what we can do.

What started as a question, evolved into an obsession.

The combination of this goal and this technology and the myriad possibilities they create is the basis of the tool that you now have at your disposal. HYPE is an unparalleled sonic enhancer that allows you to separately address Dynamics, Harmonics and Stereo Width of both the dry and wet portions of the signal.

要約すると、

従来のサウンドエンハンスメントツールには共通の問題点がありました。

それはサウンドの変化がインプットのレベルに依存しているという点です。

大きいレベルの部分は過剰に歪んで、小さい部分は歪まず、サウンドに倍音を加えるどころか原音のダイナミクスが崩壊することがしばしばあった。

そこで、ADPTRはUrsaDSPの[trajectory technology]を用いて、入力されるダイナミクスと歪みの発生量を分離させました。(≒小さな音でも大きな音と同じ比率で歪みが発生するようにした)

で、なんやかんやあってそれをマルチバンド処理しつつ、パラレル処理もしてみたら誰も聞いたことないもの作れるんじゃね?面白くね?って思ったから作りました。

って感じです笑

なので、メーカーの思想としては特定のアナログ機材をモデリングする意図はなく、完全に新しいサウンドメイクの為にHYPEを開発したよって感じですね。それを頭に置いておくとHYPEのことを正しく可愛がれると思います。

ちなみに技術協力してるUrsaDSPですが、無敵感あるアップワードリミッターのBoostというプラグインを作っているので、そちらも要チェック。

話を戻して、HYPEのコントローラーを見ていきましょう

まず、HYPEは3つのモジュールで構成されています。

中段左から、ダイナミクス・ハーモニクス・ステレオイメージをコントロールできます。それらの結果をDRYシグナルとパラレル処理できるのが真ん中にあるHYPEツマミって感じです。

マルチバンドは3バンドで、それぞれのゲインとクロスフェードを調整でき、バンドごとのソロが可能です。

エフェクト全体のアウトプットレベルはデフォルトでAUTOになっています。

MANUALにすることもできるんですが、音量の大小で聴覚にバイアスがかかって正常な判断が行えなくなるので、AUTOにしておくことを強くお勧めします。適正なアウトプットレベルを維持してくれます。

それぞれのモジュールを見ていきます。

PR

ここで一旦PRです。

5/25(土) studio MASSセミナー開催のお知らせ

プラグインレビューを共著している諸石主催のstudioMASS企画で、ミックスに関するセミナーを2つ開催します。

前半は、山本匠さんによるEQを用いた意図を伝えるミックステクニックのセミナー。

後半は、私がミックスを仕事にすることの本質とは何か?を解説するセミナーになります。

https://essence-of-mixing.peatix.com/view

今回は2セミナーの通し券とセミナー後の交流会を用意しております。

また各回学生料金も設けていますので、奮ってご参加ください。

どちらもかなり思想の強い内容になると思います笑

レコーディングエンジニアやってます。

レコーディング・エディット・ミックス・オンラインレッスン等、

全て6000円 / 時で承っておりますので、メール・DM等でお気軽にご相談ください。

Gmail / Twitter / instagram

プレイリストはこちらから

ひとつよしなに。

執筆継続のため、noteサポートもお願いします。

レビューに戻ります。

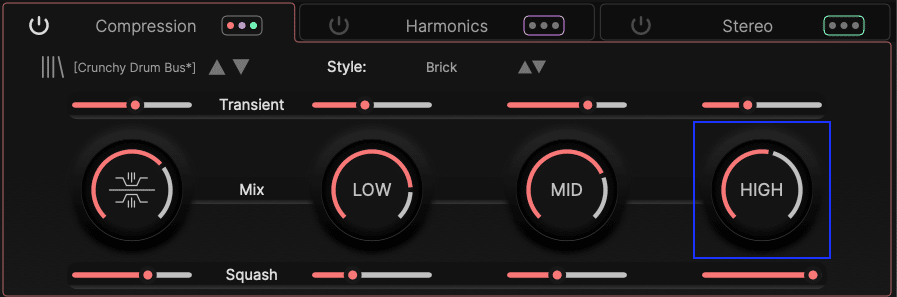

Compressors -modern dynamics control-

先述の通り、コンプレッサー部は従来のアナログ機材のモデリングではなく、デジタル領域でしかなし得ないオーディオの先読み(lookahead)や、歪みを引き起こさない瞬間的なピークコントロールを利用したサウンドに仕上がっています。

モジュールの操作はめちゃくちゃ複雑なので、動画見てもらった方が良いです。[2:30-]

6つのコンプレッサーが搭載されていて、それぞれのコンプレッサーで役割の異なる2つのコントローラーとTargetスライダーが出てきて、その強度をいじれつつ、それがマルチバンドで、パラレル処理できて、ローミッドの押し出し感をToneスライダーでいじれる、っていうことですね!笑

もう自分で言ってて訳わかんないんですけど、もうこうとしか表せないんです。わざと数値も表示されないし、メーターもないという仕様になっているので、もうここはグリグリいじりまくってなんかいい感じになったOKです。

効果がわかりづらければTargetスライダーを一旦ガン下げしてください。

正直自分もモジュールごとのプリセットを連打しまくって、いい感じのものを見つけたら微調整しているだけで、どんなコントロールをしているか分かってません。GUI的にそれでいいかなって思ってます。

今回のコンプレッサーに搭載されているモデルは割とがっつり叩き潰されるものが多く、EDMやロックのパワフルなサウンドメイクをするのが得意です。

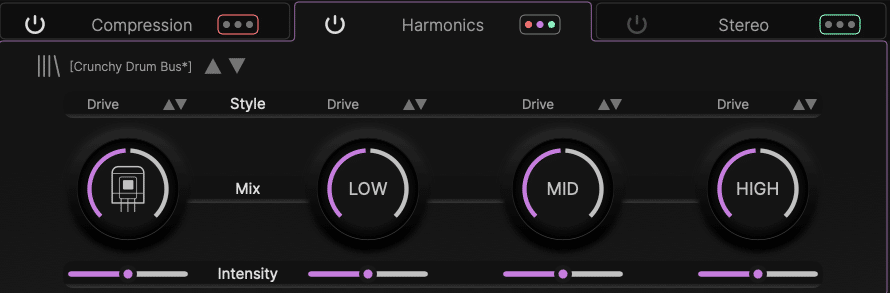

Harmonics -no pain, no gain, just tone-

次にハーモニクスですが、これもコンプレッサーと同じです笑

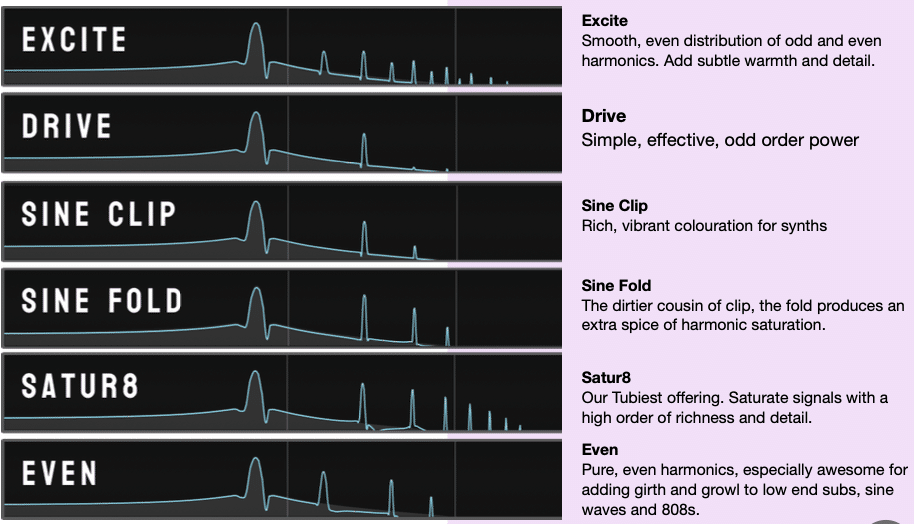

6つのハーモニクスのスタイルがあって、選択して、マルチバンドで処理して・・・。

下部の[Intensity]は、歪みの発生量を入力レベルに追従させるかをコントロールできます。

下げ切りの状態だと、従来の歪みと同じく大きい音ほど歪み、小さい音ほど歪みません。

上げ切りの状態だと、入力レベルの大小に関わらず全ての音に等しく歪みを付加します。

一応ハーモニクスの実際の内容は上の図のとおりです。

質感としてはSansAmpみたいなわかりやすいものではなく、あくまでトーンコントローラーとして使える範囲の歪みって感じですかね。

こちらもEDMやロック寄りのオープンなサウンド、痛くないんだけどキラッと感が出るってイメージです。

Intensityを上げ切りで使った時の質感の変化は、まるでケーブルや電源を変えた時のようで面白いです。

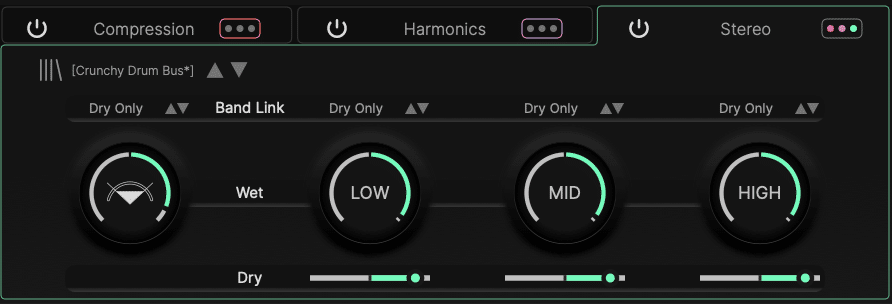

Stereo Mid-Side -It goes, where we tell it to-

さらにややこしいのがステレオイメージ。

なんとDryとWet(CompressionとHarmonicsで処理したWet成分)を別々にコントロールできます。めちゃくちゃややこしい。

別々にコントロールできる利点を今の所見つけられておらずなのですが、

恐らく何かビタハマりする素材やジャンルがあるのだと思います。

引き続き触ってみようと思います。

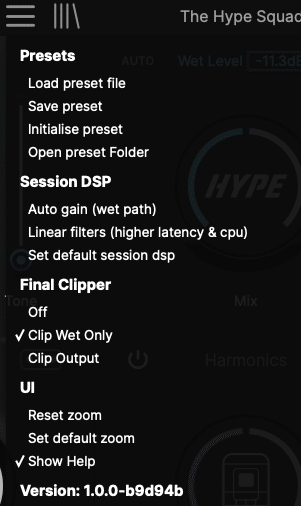

Option

プリセットボタンの左隣からアクセスできます。

マルチバンドのフィルターをリニアにするかどうか、最終段に搭載されているClipperを入れるかどうか選択できます。

マルチバンド特有のシュワ付きや、Clipperの過度な張り付きが気になる方は

調整してみてください。

ここから先は

¥ 150

よろしければサポートお願いします。 いただいたサポートはnote運営や音楽機材の購入・研究に充てさせていただきます。