東京サルベージ【第41回◾️味噌ってこれかい?】

私の楽しみは昼飯である。朝職場に着くとあとは(何を食べようか)と考えている。昼間の間も電話の応対がある関係で、昼休憩は早番と遅番に分かれているが、私は絶対に遅番派である。

なぜなら「あー何食べよう」と考える時間をより長く味わうためである。朝8時には出勤しているので、13時までは思考の半分以上は何食べようか考えていればよく、昼食後の1時間はその余韻に浸っている。よって正規の勤務時間8時間のうち、5時間は飯のことを考えていられるのだ。私は空腹に関してはストイックなのだ。

子供のころ、私は兎に角、食が細く、偏食のうえに食べるのも遅く、おまけにしゃべるのに忙しすぎて給食の時間は苦痛で仕方なかった。家庭も「好きなものだけ食べればいい」というような長所を伸ばすような家庭ではなく、好ききらいは悪という有り体にいえば個性を認めない風潮だった。

当時は、給食を食べ終えるまで居残りをさせる教員が学年に1人くらいはいたから、クラス変えのときは好きな子と一緒になるよりも、その先生にあたらないことを必死に祈ったものだった。中学に行って弁当になっても、食事は単に「仕方なく摂取する」ためのものだった。相変わらず食べられないものも多かったし、そのせいで背も伸びなかった。

昼飯が楽しみになったのは高校生の途中であった。山の上にあって兎に角寒い高校であったから弁当もカチンカチンになっている。いくら摂取するだけといってもこれは無いだろう。せめて冷えてないものが食べたい。それを理由に親に頼みこんで、購売部での「買い弁」に切り替えてもらった。弁当の業者も山の上までやってくるのでまあほかほかという程でもなかったが、それでも家の弁当よりは温かかった。

(少し温い・・・。)と私は嬉しくなった。だが、この「買い弁」に慣れてくると、学校の外で外食すればもっと温かいものが食える、と思った。

高校は校則がゆるく、運動部の熱心な生徒の一部が中ぬけして学校近くの食堂の2階で、早弁をしたり昼寝をしたりするのが半ば黙認されていた。

もちろんおっかない先生に見つかればしこたま怒られるが、一部の寛容な先生の間は部活に向けて英気を養うために「自己管理」をする生徒を見どころがあると大目に見るなごやかな気風があった。

(この生徒達に便乗するのだ!)私はこの一団を風よけのようにして紛れて学校を出た。そして、駐輪所のママチャリに颯爽とまたがって麓を目指した。私は初めてする中抜けにドキドキした。

疾走するママチャリ。冬の風が気持ちよかった。(さて、どこに行こう)食べに行くといっても、ファミレスぐらいにしか行ったことがなく、どこを目指してよいのかとんと見当がつかない。(選択肢が無限にあるというのも困ったものだな)と思った。きっと大海に漕ぎ出したバイキングも最初はこんな気持ちだったのかもしれないと思った。

ふと思いだしたのは中学のときに部活の遠征のあとに寄ったことがあるラーメン屋だった。一世風靡の元メンバーと言われれば信じてしまいそうなコワオモテのオヤジがやっていて、何故かメニューに普通の味噌ラーメンが無かった。

ネギがダメな友人が「味噌ありますか?」と“ラーメン”を省くかたちで聞いたら、「味噌ってこれかい?」と味噌をおたまに載せてつき出してきたのだ。ネギ味噌ラーマンを売りにしていてから、普通の味噌ラーメンが無かったのだ。

友人は熟考のうえ、「ネギ味噌ラーメンのネギ抜き」という引き算を応用した注文を出すことでネギを回避することに成功した。そのときのオヤジのにやっとした顔が妙にチャーミングだった。そして、お代からはネギ分が差し引かれていた。

あのラーメン屋のオヤジなら授業を中ぬけして来た高校生に「帰れ」とは言わない気がした。そして、オヤジは学ラン姿の高校生に、味噌ラーメンをだしてくれた。寒空の中自転車をこいでかじかんだからだにネギ味噌ラーメンがしみた。

以来、私は寝ているだけの数学などの理系科目が4限の日はこのラーメン屋に行くために山を下り、5限の前にはあはあ言いながら戻ってくるという日々を送ることになった。出欠上は無遅刻無欠席なのだが、4限を外食に抜ける。私は、これを「ラーメン公欠」と呼んでいた。自慢ではないが、私は高校を1日も休まなかった。

担任の教師も諦めて、ある日、3限が終了して遠征に繰り出す際に、職員室前の廊下から「ホームルームまでには帰って来いよ」と手を振ってくれた。どうせ授業中も寝てるか漫画を読んでいるのだからもはや注意しても無駄だと思ったのだろう。一度だけ、昼食を食べて帰ってきたところを数学の先生に見つかり「どうしたんだ?」と怖い顔をされたことあった。観念して「食が細くて・・・」とだけ言い訳をして押しだまったところ、「わかった」と、全くおとがめが無かったのは驚きだった。当時私は痩せていたし、摂食障害か何かだと思われていたのかもしれない。すべてを言わずに押し黙るということは相手の想像力に委ねる効果があるということをこのときに学んだ。

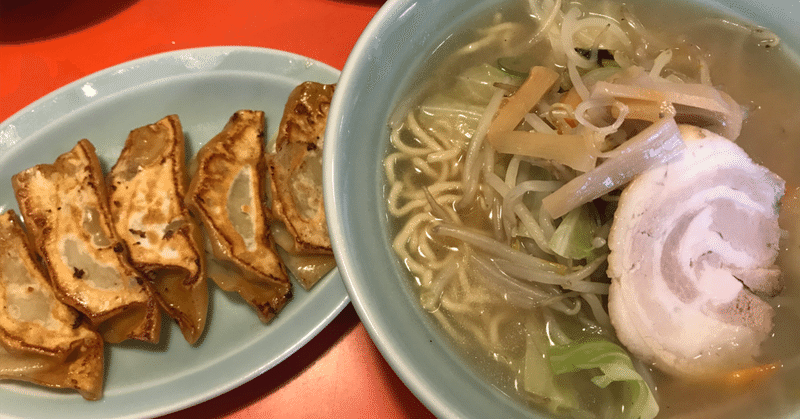

やがて、詰襟の学生服で食べに来る高校生が珍しかったのか、オヤジが餃子をおまけしてくれた。

「おにーちゃん、餃子でも食べてきなよ」

(困った)と思った。

私は餃子を食べることができなかったのだ。

私は、担任の教員にあきらめられるような生徒だったが、ラーメン屋のオヤジをがっかりさせるような男にはだけは成りたくなかった。私は涙をのみこみながら、餃子を食べに食べた。死ぬ気でたべた。最後に食べ終えるころ、あれ、意外に大丈夫だ、と思った。というかむしろ美味しいと思った。

「俺は餃子を克服した!」

もし、5限の先生に「おまえ晴れやかな顔をしてどうしたんだ?」と聞かれたら、「俺は大仕事をやってのけたんだ」と言い放ちたい心持ちだった。その頃にはもはや中抜けの理由さえも聞かれない生徒になり下がっていたが、(先生は知らないかもしれないけど、俺は2時間前の俺とは違うんですよ)とほくそ笑んでやりたかった。

井上靖の小説に「夏草冬濤」という自伝的小説がある。詩が好きな不良グループと交際するようになった主人公が、学校帰りにラーメン屋の2階にたむろする。手をパンパンと打ちならしてラーメンを注文する。そして満腹になった彼らは座敷に寝ころび詩を詠む。そんな自由な世界に触れた主人公が、成績が落ちたことを心配するまじめっこ時代の旧友に「おまえもラーメンでも食って大人になれ」という台詞がある。この台詞に出会ったときに、ああ私の青春もしがないものだったが、ラ―メンを食って少し大人になったものだったと思った。

このGWに実家に帰ったら、車で通りかかったらまだこのラーメン屋は営業していた。オヤジさんも老いたことだろう。ぐるなびを覗けば平均3.0の老いた店主が細々とやっている外観もみすぼらしい、しがいないラーメン屋かもしれない。だが、辛口のレビューアーたちに「おまえにあの店の何がわかるのだ」と毒づいている自分がいる。

店をまた訪れて「あなたの作ったラーメンのおかげで食の楽しみを知ることができましたよ」と言ってみたい気もしたのだが、言われたオヤジさんはきっときょとんとするだろう。でも、あの日、何故突然、詰襟の少年に餃子をふるまおうと思ったのか聞いてみたい気もする。

未だに「何か食べられないものありますか?」と聞かれると、どこか誇らし気な気持ちを押し殺しながら「何もないです」と言っている自分がいる。「克服した過程を話せば長いから言わないんだけどさ、餃子が昔ダメだったんだけどね」という言葉をのみこんでいるのだ。

取材、執筆のためにつかわせていただきます。