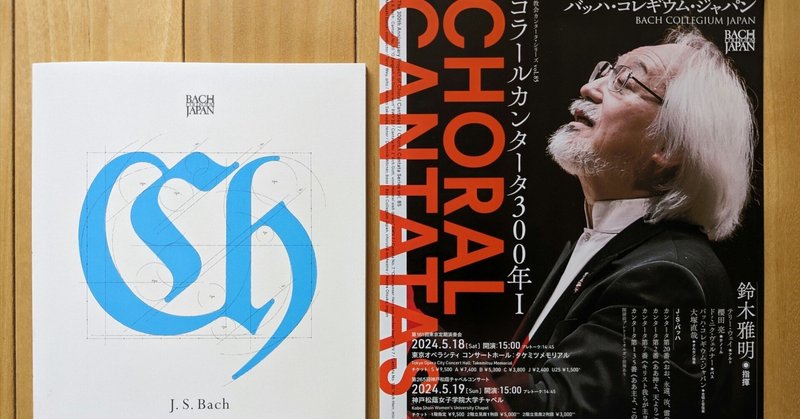

バッハ・コレギウム・ジャパン 第161回定期演奏会≪コラール・カンタータ300年①≫

#BCJ の定演、今回からJ.S.バッハの所謂コラール・カンタータ年巻のシリーズが始まります。

開演15分前に音楽監督の #鈴木雅明 によるプレトークがありました。欧州ツアー中に痛めた左腕は快復なさったようで、一安心。#コラールカンタータ は、バッハが1724年に作曲・演奏に着手してから今年で丁度300年で、その1724年は1524年にルターが讃美歌集を出してから200年の記念の年に当たり、バッハは明らかにそれを意識して連作の制作に踏み切っています。ルターの意図は、コラール(斉唱)によって聖職者と一般人が同じ立ち位置になること。しかし200年の間に音楽表現が多様化したため、コラールの定型旋律が足枷になって来ていまた。そこで、コラールと新しい音楽を融合させる方法としてバッハが編み出したのが、このコラール・カンタータの形式だったのです。今回の4曲はその最初に作られた作品群で、1曲目のBWV20が(バッハにとって何かの始まりを意味する)フランス風序曲で始まることや、4曲それぞれでコラールを担うのがソプラノ→アルト→テノール→バスと順に並んでいることから、バッハの新たな試みへの意欲の強さが伺えます。更に曲の細かい説明なども含めて、とにかく興味が尽きない話で、とても時間が足りません。

久し振りのオープニングの大オルガン独奏、今回は #大塚直哉 による演奏。しっとりと旋律を聴かせるBWV727と、きらびやかに高音が舞うBWV651と、好対照なコラール編曲が2曲でした。

メインの演目は、BWV20, 2, 7, 135の順に、変化に富んだ4曲。今回は曲毎に、まずコラール旋律を斉唱して聞き手に印象付けてから、曲の本体に入っていました。また、コラールを担う合唱パートを一歩手前に出すことにより、このカンタータでのコラールの存在を強調してしました。編成的には、ソプラノ独唱がなく、トラヴェルソ(フルート)も登場しない一方で、トランペットやトロンボーンの金管楽器が多数登場し、いつもと少し雰囲気が違いました。

#櫻田亮 (テノール)は、高難度の曲でも軽やかさすら感じる程に完璧に歌いこなしていて、見事です。#青木洋也 (カウンターテナー)は招聘ソリストの病欠による急遽の代役でしたが、大健闘。特にBWV20/10のテノールとの二重唱アリアは聴いていて陶酔させられ、リピートがない曲だったのが残念な位。#ドミニクヴェルナー (バス)は、いつもながら堂に入った表現力でした。

堅苦しく思いがちなコラールを愉悦感に変えてしまう、バッハの意気込みが詰まった非常に充実した4曲で、声楽は勿論のこと器楽の見せ場も多くあり、大いに楽しめました。

[2024/05/18 #演奏会 #バッハコレギウムジャパン #東京オペラシティ ]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?