マイクロ経済とコミュニティデザイン

最近よく考えていることがあります。

小さな経済とコミュティの2つが合わされば、今までの僕たちが想像していた資本主義、成長一辺倒の経済ではない生き方ができるんじゃないか。と。

この思考が導く先に、佐伯という町と佐伯で暮らす仲間たちの生きる道があるんじゃないか。と。

有り難いことに、縁あって売上規模が10億円や300億円と言った大きな経済を作っていらっしゃる経営者の方と接する機会がありますが、そういった経営者の方たちと触れ合いながら大きな経済のお話や世界観に触れつつも、佐伯の仲間たちと小さな経済を回す仕組み作りにも携わる中で、どちらが正しいというわけではないですが、ぼく個人として、今経営している株式会社コウネンコーポレーションで売上1億円だ~とか、しっかり稼いで月収100万円目指すぞ~!!というベクトルでの成長を追いかけるモチベーションがどうしても湧いてきません。

今までの経済概念から考えれば、右肩上がり、成長してこそ正義という世界観の中で、僕のような考えはあまり好ましく思われなかったと思います。

ですが、3.11やコロナウイルス、インターネットの普及、スマホの爆発的な利用者増などといった様々な環境の変化の中で、資本主義のカタチも変容していく中で、「小さな経済を回しながら生き残る」という戦略もこれからの時代を生き抜くうえで重要な一手だということが言えるのではないでしょうか。

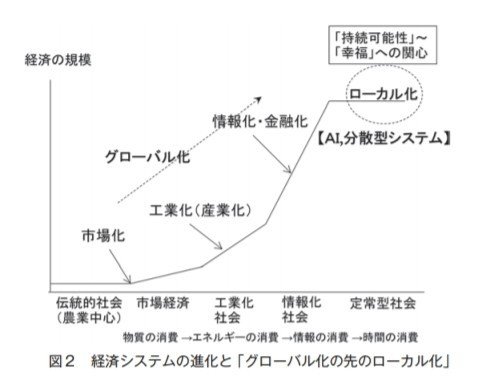

高度成長期の日本に象徴されるような「工業化」の時代は,鉄道の敷設や道路の建設など,“経済の空間的ユニット”がナショナル(国)・レベル中心であり,自ずと霞が関主体の中央集権化が進みやすい。

続く「情報化」の時代は,一方において情報は国境を越えて流通する性格の

ものなので,グローバル化というベクトルとつながると同時に,先ほど述べたように,技術の性格としてはむしろ「分散型」という特徴をもち,分権的な社会システムあるいは「ローカル化(ローカライゼーション)」というベクトルと結びつく。

そして,特に情報化の時代の“後半期”

―今まさに私たちはこのステージに入ろうとしている―

https://www.isl.or.jp/service/publishing/jDs98dLs7BN9z7/労働の科学_74-2_web.pdf

これから生きていくうえでお金は絶対に必要ですし、子どもの進学やローンの支払い、お金は大切です。ただ、必要以上のお金が欲しいわけではないし、生活が回り、少しの贅沢と寄付・支援ができるくらいの収入があれば「お金」に関しては満足できるように思います。

ほんとにそれで生きていけるのか・・・小さな経済に目を向けていては成長がないのではないか、生きていくことが困難になるのではないか・・・という不安がないわけではありません。

でも実際に、今、生きていけている。周りの仲間たちもしっかり生きている。100億円企業などを起こしていないけど、小さなお店を経営しながら、家族を養い、これからの未来を語っている。

そして、その仲間のお店に通い、お金を落とし、落とされ、お互いに経済を回している。その経済は1000円~10000円レベルの既存の資本主義的観点からみると恐ろしく小さな額。でもその連続が仲間たちの仕事を継続させ、家族を養うことに繋がっていく。

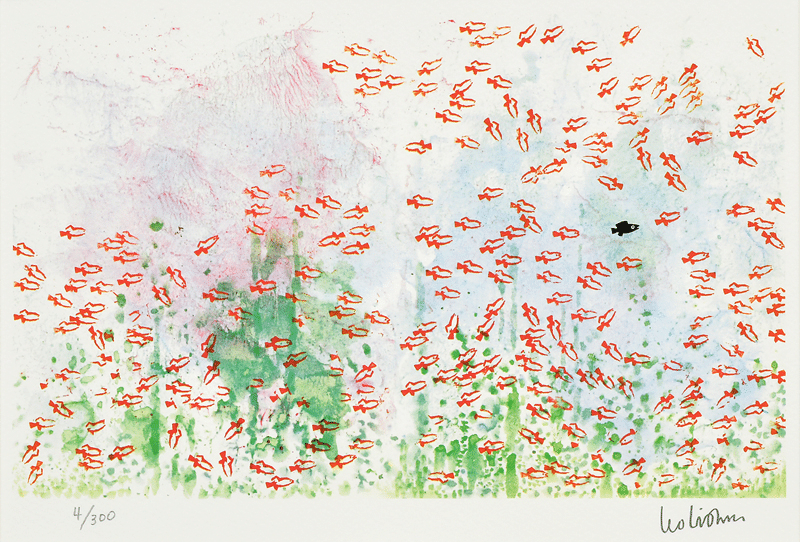

一つの点は小さくてもコミュニティという面でとらえれば、一つの大きなかたまりになれる。

レオ・レオニ 版画「スイミー1」

この思考が導く先に、佐伯という町と佐伯で暮らす仲間たちの生きる道があるんじゃないかと思います。

小さな経済を回し、コミュニティを整えていく。

この両輪を回転させながらどこまで行けるか。

ある種の実験をこれからも継続させていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?