立ち上がりの評価について#2.各相の特徴について

はじめに

それでは、前回の記事の続きです。

前回は動作の仕組みについてと、ざっくりと動作を相分けと特徴を書きました。

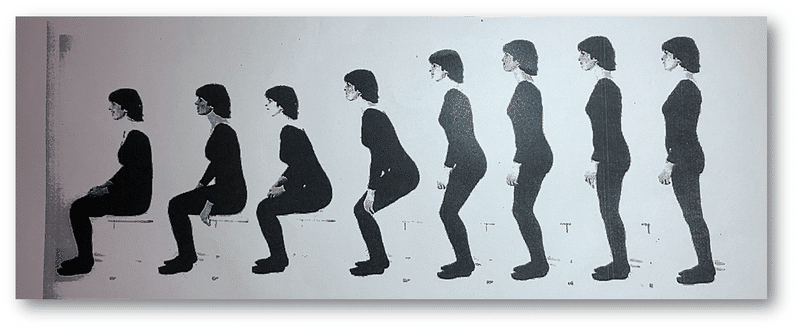

・屈曲相

・離殿相

・伸展相

今回は、この3つの相に分類し各相の特徴を分析していきたいと思います。

動作分析ってとてもたくさんの研究や要素があるんですが、実用的に使おうと思うと、数は少ない方がいいいと思っています。なので、要点をまとめて臨床で使いやすいようにしました。

この図は筋シナジーといって、筋の組み合わせについての図です。

Effect of Physical Therapy on Muscle Synergy Structure during Standing-up Motion of Hemiplegic Patients IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS. PREPRINT VERSION. ACCEPTED FEBRUARY, 8,2018

屈曲層

屈曲層の特徴は何と言っても

キーワードは「屈曲だけど伸展」です!

屈曲と伸展とは矛盾しているように感じますが、伸展とは骨盤が抗重力的に前傾するという意味です。

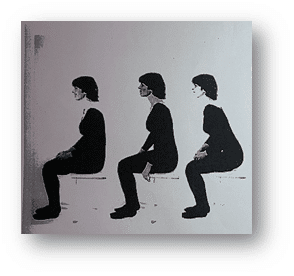

写真の順番

1枚目 スタートが背もたれに寄りかかっている安静姿勢

2枚目 背もたれから離れた姿勢

3枚目 離殿直前

座位という姿勢の特徴では、支持基底面が臀部が中心となります。離殿では足部が重要となりますが。屈曲相では、臀部での動きが必要。つまり、股関節と体幹の機能が必須です。骨盤を前傾させながら重心を高くする、鉛直方向への動きです。筋の動きで考えると、前面筋の腸腰筋が遠心的に活動しながら、股関節では外旋筋群や殿筋群が活動、脊柱では腰部多裂筋が活動していきます。

伝導路の話でも、これだけ、股関節や体幹の筋肉が動員されているので、橋網様体脊髄路が活性化している必要があります。

まとめ

開始姿勢から背もたれから離れた姿勢へ向かって、骨盤の前傾が起きながらきちんと座骨上の重力ラインに重心が位置する。そこから、離殿へ向かって、膝が前方に出て、足部に荷重がかかる準備となります。

膝が前に出る理由としては、離殿直前では大腿直筋の遠心性収縮がみられます。それに伴い、足部では前脛骨筋が収縮して足部を固定して離殿に備えます。

離殿層

キーワードは「足関節最大背屈」

離殿相から、支持基底面が臀部から足部に変わります。

そのため、筋活動としては、体幹や股関節周囲から、膝伸展、屈曲筋群、下腿三頭筋へと活動していきます。

この時に、足関節が最大背屈となるので、足部の可動域が重要になります。離殿相では、直前の屈曲相の離殿直前から連続した動きとなります。

ただ、厳密には離殿の瞬間ではやや肩甲骨の前方突出、軽度胸椎屈曲要素あります。そうしないと、体幹が棒のようにまっすぐでは腰椎の過前彎となり、股関節が屈曲して殿筋が働きにくくなります。

まとめ

伸展層

キーワードは「垂直に立つ」

伸展相は膝、股関節、体幹とバランスよく垂直に伸展するのが特徴です。

(少し上の図では、最終伸展で前方重心となっていますが笑)

伸展相では、筋活動が殿筋が高まります。さらに、最終伸展では重心が最も高くなるので、足関節戦略によるバランス反応が重要になります。

まとめ

・まっすぐ垂直に立つ

・殿筋群が働く

・最終伸展では、足部でのバランス戦略が重要

じゃあ実際にリハビリはどうすればいいか?

動作で個別性があり一概には言えませんが例えば、こんなのもありますってのをコンセプトだけでも考えていきたいと思います。色んなバリエーションがあると思いますが、あくまで一例です。

屈曲相が問題の場合

動作で必要なこと

キーワード「屈曲だけど伸展」 骨盤の前傾 膝の前方突出

支持基底面 臀部のアライメント修正

重心 体幹の伸展要素の向上

運動連鎖 骨盤、脊柱の選択性

離殿相が問題の場合

キーワード「足関節最大背屈」 足部の可動域 重心が足部に移動

→さきほどの屈曲相要素に加えて

支持基底面 足関節の位置の修正

重心 体幹の伸展維持しながらの前傾

(厳密には離殿の瞬間ではやや肩甲骨の前方突出、軽度胸椎屈曲要素あり。)

運動連鎖 足部と膝、股関節の協調性、肩甲骨の前方突出

伸展相が問題の場合

キーワード「垂直に立つ」 狭い支持基底面でのバランス 伸展

支持基底面 足関節・足部の位置の修正

重心 足部、膝、股関節、脊柱の伸展した高い重心

運動連鎖 足部と膝、股関節の協調性、

肩甲骨の下方内転による胸椎伸展、足関節戦略

おわりに

立ち上がりの動作分析については以上となります。

難しい知識がたくさんなくても、見る視点を明確に自分のわかる範囲でみていけば、必ず問題点は見つかると思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?