西宮市大谷記念美術館 生誕130年 没後60年を越えて「須田国太郎の芸術ー三つのまなざしー」展~展覧会#56~

須田国太郎という画家

須田国太郎(1891-1961)は、京都出身の洋画家である。京都国立近代美術館のコレクション展でいくつかの作品を見た覚えはあるが、あまり記憶に残っていない。輪郭のはっきりしない暗い絵を描く画家という印象だった。

今回、須田国太郎の作品をまとめて鑑賞できるいい機会なので、西宮市大谷記念美術館に行ってきた。

館内に入ると、ゆったりとしたロビー。いつもながらよく手入れされた庭園が視界に広がる。

左手の会場入口手前の壁に、須田国太郎の大きな写真が展示されていた。

この写真は、パレットを左手に持って絵を制作しているところだが、ネクタイ・背広姿である。撮影用にこんな恰好をしたわけではなく、これが須田国太郎のスタイルだという。

須田国太郎はかなり厳格な人物だったようだ。ロビーに設置されたモニターに、息子の須田寬さんが父親について語っている動画が流されていたが、須田国太郎はいつも正座してカンバスに向かい、絵と闘っていたそうだ。そんな父に話しかけようものなら、「黙れ」と叱られたという。

多くの画家が美大や芸大に進み、あるいは師について学ぶのに対し、須田国太郎は京都帝国大学及び大学院で美学・美術史を学び、「絵画の理論と技巧」を研究テーマとした。彼の厳格さは父親譲りで、絵を描きたいという願望があったものの、親の反対にあって学問の道を選んだのだった。

しかし彼は絵をあきらめたわけではなかった。在学中にもデッサンを学んだり、描くことを続けてきた。

1919年、須田国太郎は28歳で渡欧し、スペインのマドリッドを拠点にヨーロッパ各地を訪れる。ヴェネツィア派の色彩理論やバロック絵画の明暗法など、西洋絵画の底流をなすリアリズムの表現に関心を持ち、研究を進めた。

1923年に帰国、「東西の絵画の綜合」をテーマにし、日本独自の油彩画を生み出すことを目指して、作品の制作に励むようになる。この時32歳だった。

1932年、41歳の時に初個展を開催し、これを契機として1934年に独立美術協会会員となった。活動の舞台を得た須田国太郎は、これ以後意欲的な作品を発表していくようになる。

展覧会の構成

今回の展覧会は、次の4章で構成されている。

第1章:画業の歩み

初期から絶筆までの代表的な作品で、須田国太郎の創作活動の展開を紹介。

第2章:旅でのまなざし

ヨーロッパ留学中に撮影した写真資料と、それに関連する油彩画作品。

第3章:幽玄へのまなざし

幼少時から親しんだ能・狂言への造詣の深さを示したデッサンなどの作品。

第4章:真理へのまなざし

造形上の芸術的真理を追求した代表的な「黒の絵画」を核とした油彩画作品と、学術的な著作など。

各章で展示されていた作品の一部を紹介します。

第1章:画業の歩み

アーヴィラは、須田が遊学したスペインにある城壁都市

第1章に展示されていた20数点の作品のうちの6点を並べてみた。どの作品も風景を描いたものだが、茶色を主とした重厚な趣だ。《椿》の絵の赤や、《校倉(乙)》の手前の緑に少しは救われた気持ちになる。《早春》も寒々しさばかりが強調されている気がする。日の当たる裸木の枝が手のように蠢いていて気味が悪い。この先にどんな絵が待っているのか、不安になる。

第2章:旅でのまなざし

本展のテーマ「三つのまなざし」の一つ目は「旅でのまなざし」。

須田国太郎が大学院を退学して渡欧したのは、第一次大戦が終わった翌年の1919年だった。スペインのマドリッドを拠点にして、ヨーロッパ各地の170を超える町を訪れる。滞在した4年の間に、多くの建築物や遺跡、風物を写真に収めた。

写真展示の反対側の壁面には、写真資料に関連する油彩画作品が展示されている。これらは帰国後に描かれたものである。さらに、国内の風景を描いた作品も紹介されている。

《遺跡(サグント劇場跡)》は、スペインにある古代ローマ時代の円形劇場の遺跡の絵である。上の写真は額のガラスに映り込んでしまったが、次のような作品である。上下が不確かで、宙に浮いているような不思議な作品だ。

須田国太郎が描く日本の風景画は、沈んだ色調の中に光も感じさせる。《八幡平》の白い部分は雪だろうか。白が多用されていて、須田国太郎の山を描いた作品の中で、いちばん明るい絵だそうだ。

《牛》は、画面の後方に家と丘があり、前方に黒牛が描かれている。スペインの情景だろうか。須田国太郎の作品には、この絵のように動物が前景として配置されるものが多い。それについては後ほど示そうと思う。

第3章:幽玄へのまなざし

須田国太郎は幼少時から能や狂言に親しんできたが、能や狂言の名手の舞台も数多く描いてきた。そのデッサンの総数は6000枚あまりに及ぶという。

第4章:真理へのまなざし

須田国太郎は、ヨーロッパなどで流行している新様式を次から次へと模倣して制作する日本の洋画界を批判していた。そのような表層のみの理解ではなく、物事の本質や芸術的真理を追求することが、須田の創作活動の根底にあった。日本の自然や風土に根ざしたものを意識し、自身の画論と実践の同一を希求した。その課題の一つの答えが、「黒の絵画」と呼ばれる作品である。

須田国太郎には動物や猛禽類を描いた作品が多い。京都在住の須田は、京都市動物園に頻繁に出かけたそうだ。いまふと思ったのだが、京都の岡崎も、東京の上野も、大阪の天王寺も、美術館のそばに動物園があるのはなぜだろう。

前景に大きく動物を描く構図は、須田国太郎がたどり着いた終着点の一つなのかな。《窪八幡》は、社殿手前の朱色の塀が印象的だった。

《ある建築家の肖像》は、画面の右端に小さく人物が描かれている。その下に「A.GAUDI」とある。かつて訪れたバルセロナへの思いが込められているようだ。しかしこの絵を描いた翌年、須田は体調を崩して入院し、以後療養生活に入る。

次の作品《メロンと西瓜》は、須田の絶筆である。「黒の絵画」に到達した須田が、ほとんど黒を使わない明るい色調の絵を最期に残したのはどういうわけだろうか。この絵に須田の穏やかな最期を感じるのは、考えすぎだろうか。

〈グリコのおもちゃコレクション〉

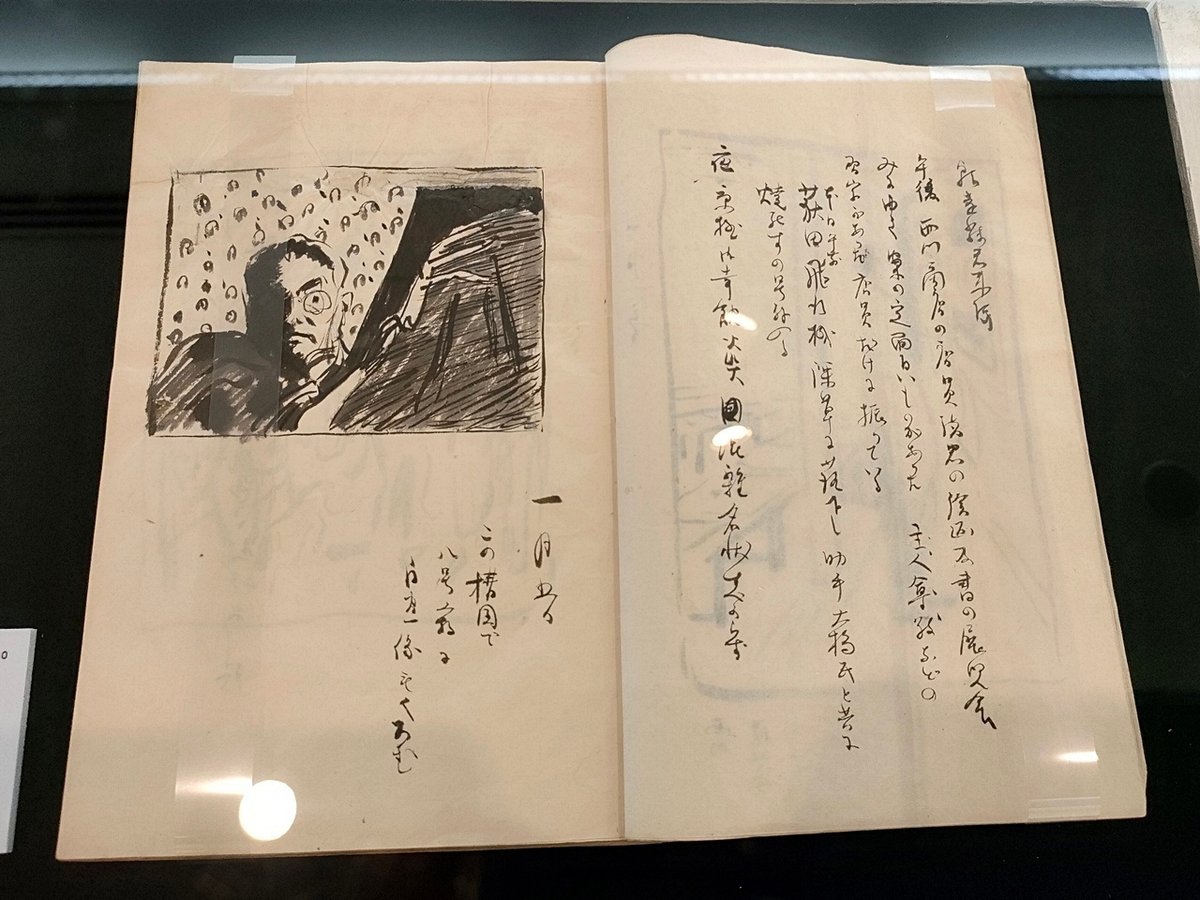

〈『竹馬の友』〉

ここでは「ちくば」ではなく「ちくま」と読む。須田国太郎の学生時代の手作り同人誌である。友人の遠藤新一郎と2人で始めたのは13歳のときで、8年間も続いて作成された。旅行記や評論、風景のスケッチなどが掲載された。

1人の画家に焦点をしぼった展覧会というのはおもしろい。展示されているのはそのアーティストの作品だが、鑑賞者はその人の人生を垣間見ることになる。作品はその人の時々の人生から生み出されたものだから、作品という点を線でつなげば、画家の人生そのものに近づいていく。

もちろん展覧会に出品されているのは、その画家の膨大な作品群の一部だろうし、展覧会によってコンセプトが異なるのは当然である。しかしそれでも、その人の画業のエッセンスが感じ取れる作品が選ばれていると信じて、私たちは鑑賞するのである。

須田国太郎は、失礼ながら、それほど知名度が高いとはいえず、雨の日の展覧会場に足を運ぶ人は少なかった。その分、ゆっくりと作品の前に佇む時間をもらえたと思う。

展覧会を見終えた頃には雨も止み、雨上がりの庭はしっとりと美しかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?