難民勉強会レポート【日本の難民について】

みなさん、こんにちは!

オンラインサロン「国際協力サロン」では、「難民」に関する勉強会を定期的に開催しています。今回は、「日本の難民」をテーマに勉強会を行ったので、その内容の一部を皆さんにご紹介させていただきます。

今回のモデレーターは、コロナをきっかけに国際協力サロンに入会した高橋真子さん。常に国外にばかり目を向けていた自分を変えるべく、日本の難民制度について勉強会を主催していただきました。

【モデレータープロフィール】

高橋真子(たかはしまこ)

1994年最強のゆとり世代(スポーツでは黄金世代)。新卒で協力隊参加。エチオピアにてバドミントンコーチとして活動。現地で近隣諸国からの難民や国内避難民を目の当たりにし、将来は難民支援に関わるべく2020年秋から英大学院で平和構築を勉強予定。

1. そもそも「難民」って?

そもそも「難民」ってどのような人のことを指すのでしょうか?

難民条約では以下のように定義されています。

人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること、又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることができないもの又は恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの

……ちょっと難しいですね。噛み砕くと、

● 自分の意志では変えられないことや自分の信念を有している。特定の社会的集団の構成員である。

● 上記が理由で迫害される「恐怖がある」

● 国外へ避難しており、母国の保護を受けられない・受けたくない

以上のような人たちが、「難民」と定義されています。

また「移民」との違いについてですが、彼らは国籍国からの保護を受けられる点で決定的に難民とは異なります。自分の意志で外国に移り住んでおり、生命や安全を危険にさらされることはありません。

2. 意外と知らない難民保護の歴史

難民保護に関する歴史的な出来事を、以下にまとめてみます。

---------------------------------------------

■ 1921年 国際連盟がフリチョフ・ナンセンを国連高等弁務官に任命

●第一次世界大戦後、ロシア革命が起こり100万人以上の難民が発生。

● ナンセンは「ナンセン・パスポート」を発行。これは無国籍難民のための国際的な身分証明書で、初めての「国家権威以上の国際的な保護の形態」だった。

■ 1945年 国際連合発足

■ 1948年 世界人権宣言

● 第14条第1項:すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。

■ 1950年 UNHCR (国連難民高等弁務官事務所)発足

● 第二次世界大戦後、避難を余儀なくされたり家を失った何百万人ものヨーロッパ人を救うために設立された。(ホロコーストの被害者が主な対象だったため)当初は難民の救済活動を3年で完了し解散する予定だった。

■ 1951年 難民の地位に関する条約

● 難民の権利と対難民の国家の義務に関する最初の国際的合意として築かれた。条約が出される以前にヨーロッパにおいて生じた難民のための条約。

■ 1967年 難民の地位に関する議定書

● 増加し続ける他地域での難民を救うため、地理的・時間的制約を取り除き普遍的なものにした。(=ヨーロッパに限らなくなった)

● 1951年以降の事象にも対応できるようにした。

■ 1981年 日本が難民条約に加入

● 1975年に、ベトナム・ラオス・カンボジアが社会主義体制に移行し、新体制のもとで迫害を受ける恐れのある人々が国外へ避難した。その流れにおけるインドシナ難民(ボートピープル)の大量流入が加入の契機となった。

---------------------------------------------

実はUNHCRって、当初は限られた地域での救済のみを想定していたんですね。それも3年で終了する予定でした。国際情勢の変遷の中で、今のあり方へと変化していったんですね。

また難民条約について、様々な難民の自由に関する条項が定められている中で、最も重要なのはノン・ルフールマンの原則です。

● ノン・ルフールマンの原則【追放及び送還の禁止】:

難民条約締約国は、難民を、いかなる方法によっても、(中略)その生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない。

3. 難民申請と日本の難民受け入れ

では、難民はどの時点で「難民」になるのでしょうか。

条約上、彼らは国を出たその瞬間から「難民」とされます。(条約難民)しかしその一方で、避難先の国で「難民」とみなされるかは、実はその国の政府の判断によります。

難民としての地位と保護を得るには、その国で手続を行い、認可される必要があるのです。

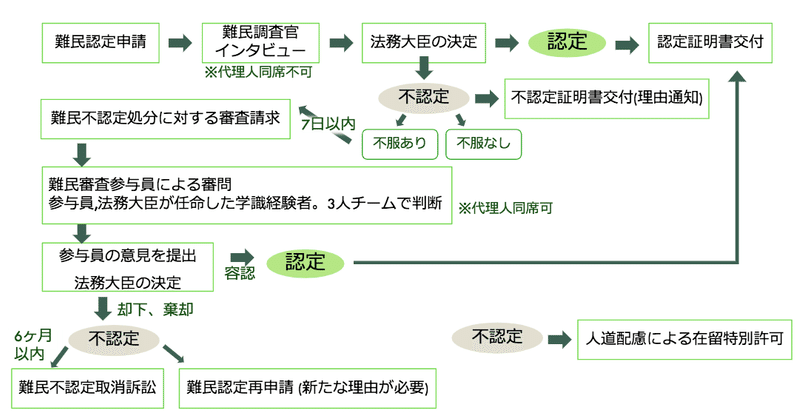

ここからは、日本における難民申請の手続きについてです。日本で難民として認定されるには、以下のようなプロセスが必要とされます。

見るからに大変そうなこの手続きですが、問題点をざっと挙げるだけでも

● 身分証明書類は日本語に翻訳する必要がある。

● 申請用紙記入は自筆でなければならず、代筆は認められていない。(文字が書けない人にとって大きなハードル)

● インタビューの調書は日本語でしか公開されておらず、母国語でどのように発言され、そして翻訳されたか分からない。

● 申請から法務大臣の決定まで、平均1年かかる。

……こんな感じです。

さらに特筆すべきなのは、日本における難民認定の少なさ。

難民認定数も認定率(難民認定数/難民申請数)も圧倒的に少なく、2018年は10,000人以上が申請して、認定されたのは42人でした。その認定率は0.3%です。

なぜこんなにも少ないのか、については以下のような要因が挙げられます。

● そもそも日本国内の難民に対する関心が低い

● 入管(法務省出入国在留管理庁)は「難民を保護する(助ける)」よりも「管理する(取り締まる)」視点が強い

● 難民本人に対して過度な立証責任が課せられている

● 日本政府の認める難民が狭義である

入管については、次のテーマで解説します。

4. 入管の抱える問題

難民の認定に関する管理を行っている「入管」は「法務省出入国在留管理局」の略称。

ここで特筆すべきは、「入管は難民のための機構ではない」ということです。入管は主に、

● 出入国の管理

● 外国人の在留管理(在留・出国・強制退去)

● 難民の認定に関する管理

を取り扱っており、難民に関する業務がメインではありません。

つまり、日本には難民を専門として扱う機構は存在しておらず、これが難民認定における課題の一つでもあるのです。

そして以下のような理由で在留資格を失った(または、はじめから所持していない)条約難民や難民認定申請者は、入管が管轄する収容所に入れられることがあります。

● 非正規パスポートで入国

● ビザの滞在期限切れ

● 難民申請をしたが不認定で在留資格喪失

この収容施設に問題が。全国各地、また空港にも設置されているこの収容施設ですが、

● 長期収容による諸問題(心身の健康被害、自傷/自殺行為、人間関係の破壊、収容者同士のトラブル。)

● 医療問題(診療所はあるが、必要な処置・治療を適切に受けられているかは定かでない)

● 職員の暴言、暴力

● 人権侵害(宗教の自由が尊重されない、インターネット使用禁止)

等の問題を抱えています。

また、そもそも強制送還するために難民を収容していることは「ノン・ルフールマンの原則に反しているのでは?」とも言われています。

5. 日本における難民支援

政府による難民認定に多くの課題を抱えている中で、日本ではどのような支援が行われているのでしょうか。

現状、NPOなど様々な団体が難民に対して

● 人道支援(避難所提供、物資提供、生活支援、メンタルケア等)

● 法的支援(法的代理人としての支援等)

● 教育的支援(対難民だけでなく、対日本社会への啓発活動や勉強会等も含む)

等の支援を行っており、さらにはいわゆる『第三の道』も模索されています。

● 第三の道:

第一の道を難民申請、第二の道を第三国定住(一次避難国で保護を受けられない人を他国が受け入れる制度)としたときの新たなモデル。在留ビザを発行し、労働者として受け入れる方法。

第三の道においては、政府でなく個人や企業レベルの受け入れが可能になります。例えばUNIQLOは全世界で105人(うち日本59人)の難民を店舗で受け入れているという事例があります。

---------------

以上、先日行われた難民勉強会のレポートでした!

国際協力サロンでは、このように「難民」に関心のある人たちが集まり定期的に勉強会をオンラインで開催しています。また難民だけでなく、「教育」「テクノロジー」「ジェンダー」など、メンバーそれぞれが関心のある分野に分かれて情報交換や勉強会を実施しています。

国際協力サロンで一緒に勉強したいという方のご参加、ぜひお待ちしております!

▼ 国際協力サロンへの参加はこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?