「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」について調査します。(政治家女子48党参議員浜田聡議員のお手伝い)

日本は昔から地震などの自然災害の多い国ではありますが、春夏秋冬四季折々味覚も多種多様、春には南から燕が来て、つるやハクチョウは北に帰ります。秋には鮭が川で卵を産み、鮭の稚魚は夏には北の海に向かいます。

数年前からメディア等を通して盛んに聞かされる「気候変動」「温暖化」という言葉は、政財界にも大きな影響を与え日本の重要なエネルギー政策や主力産業でもある自動車業界にも変革を余儀なくされる事態になりました。

そして今、ロシアのウクライナ侵略によって石油・ガス不足が起こり世界では電気代は何倍にも上がっている国もあります。

そう言った状況の中で、この改正内容の妥当性と改正の内容が私達の生活にどのような影響を与えるのかを見て行きます。

1・改正ポイント

この法案は、2023年02月28日閣議決定され「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」(以降「熱中症対策法案」)が第211回国会(常会)に提出され、環境委員会を通過し衆議院では賛成多数で可決しています。

提出目的です。

つまり改正する内容は、熱中症予防対策の強化するため以下の事を行うという事です。

・熱中症対策実行計画を作る

・熱中症特別警戒警情報発表

・避難施設の開放

・独立行政法人環境再生保全機構には、発表の為に情報の整理を業務に追加する

要綱には、「気候変動適応法」の一部改正し、法律の1条の所に「熱中症対策の推進」を追加し、「熱中症対策」の定義は熱中症による被害の発生を防止するための取り組みとあります。

2・改正内容

日本には台風や豪雪、豪雨など様々な自然災害があります。最近では、気候変動の影響と思われるものが何日も強い雨が降り続く線状降水帯です。

日本ではそういった災害は「災害対策基本法」で対応され、防災計画、情報の公表や、避難所開設もされます。ですから熱中症対策は同じくくりでも良さそうなのですが、「災害対策基本法」の改正ではなく「気候変動適応法」と「独立行政法人環境再生保全機構法」が合わさって改正されたようです。

つまり、気候変動による猛暑・熱波は「災害」というくくりではなく、個人や職場の対策によって熱中症は予防や軽減が可能という事かもしれません。

環境省のサイトに、「令和5年度地方公共団体における効果的な熱中症対策の推進に係るモデル事業の採択結果及び地域における熱中症対策の先進的な取組事例集の公表について」というのがありました。

今後の高温による熱中症対策促進対策として、現行より一段上の熱中症特別警戒アラートの創設、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定・開放や、熱中症対策を普及・推進していく地域団体の活用なども検討とあります。

効果的な熱中症予防対策の推進に係るモデル事業を公募で募集した事例がありました。

事例は他にもありましたが皆高齢者の対策用で、若者や障碍者へのものは殆ど見当たらず、ましてや昔の涼をとる定番のすだれや植樹の対策は見られませんでした。

確かに高齢者は皮膚感覚が鈍くなったり体温調節が鈍くなったりして、お風呂の温度を高く上げ過ぎ入浴中事故になるケースは多く見られます。また、外出する時厚着や薄着で遠方まで出かけてる事例も聞きます。

1994年桶川市の生活保護の方が受給時にエアコンを取り外され、熱中症で倒れて入院した「クーラー事件」は有名で、その後生活保護でもエアコン設置が可能となった話もありました。

令和5年3月31日『「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)』では、設置が認められてるだけでなく、冷房器具購入費が4000円アップで62,000円の範囲内で支給されます。

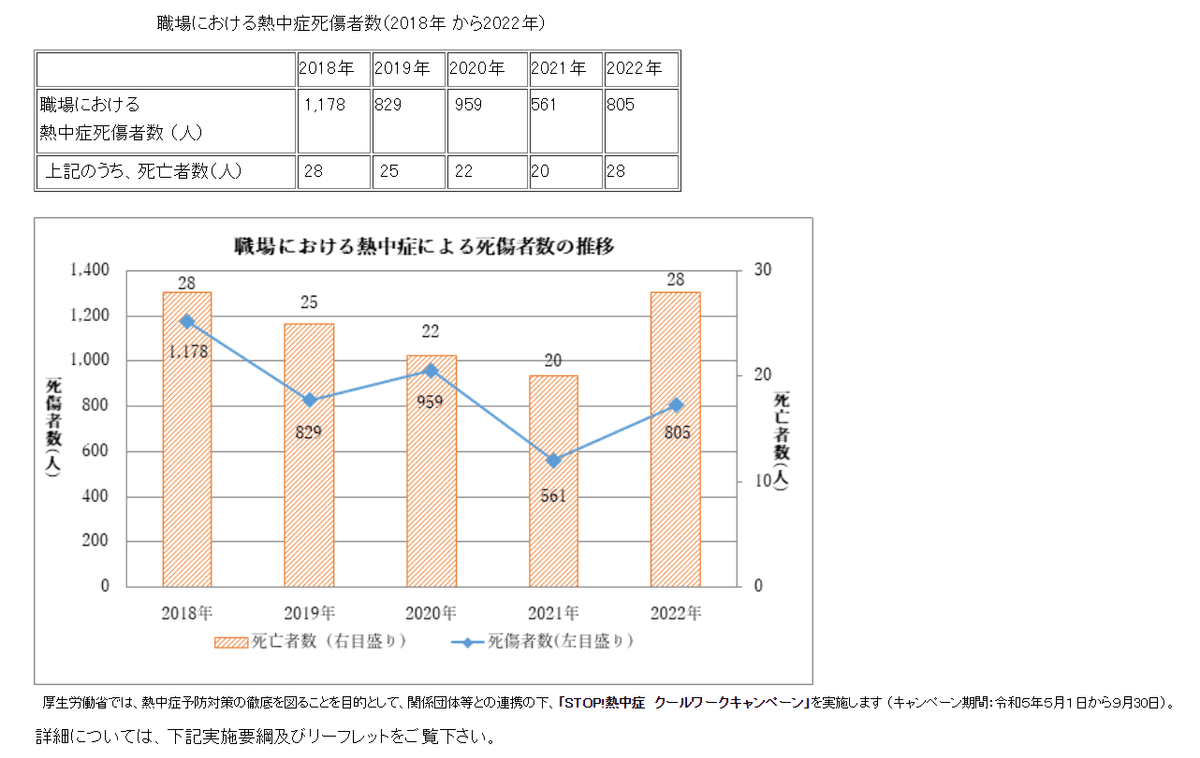

また、厚労省では職場の熱中症死亡者を減らすキャンペーンを計画しています。

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)5/1~9月まで

NHKのニュースによると、改正案では「熱中症特別警戒アラート」が発表された際は、該当する自治体が避暑施設「クーリングシェルター」としてあらかじめ指定した公共施設や商業施設などを開放することを義務づけています。

令和5年2月8日の衆議院予算委員会では、熱中症対策として公立学校のエアコン設置は95.7%済み。今後物価高騰での建材、資材や労務費の上昇、国が定める建築単価も毎年引き上げられてるという質問に対し、

子供たちにとっての学びの場であることや災害時には地域の避難所ともなることから、老朽化対策、バリアフリー化あるいは省エネなどの様々な課題に対応。

令和五年度当初予算では、公立学校施設の整備費として六百八十七億円を計上、御指摘の建築単価についても対前年度比10.3%引き上げた。令和四年度第二次補正予算で千二百四億計上、これらと併せて、地方公共団体の整備計画に適切に対応できると答弁しています。

2022年04月13日の報道発表で、政府における「熱中症対策行動計画」の改定についてがありました。

産業界との連携強化 で、エアコンについては再生可能エネルギー等の活用といった脱炭素の観点も組み入れた普及促進を図りますとあり、如何にも環境省の考えそうなことだなぁ~と思うのです。と同時にエアコン活用の文字がいくつも見えますが、新型コロナウィルスの影響で在宅ワークが多くなった近年は電力需要がひっ迫する事が複数会有、今年は以前の状況を取り戻していますし、状況も理解して節電に協力姿勢がみられると思います。

しかし、今年も夏の高校野球の放送時間帯だけは相変わらず要注意かもしれません。

環境省サイトにある概要で、「指定暑熱避難施設」と「熱中症対策普及団体」について調べてみます。

指定暑熱避難施設で、公共施設で公民館等でとなるとやはり地区の公民館や生涯学習センターなどになるかと思いますが、ここで一体何をしていれば良いのでしょう?

本はあるかも知れませんが、高齢者が積極的に行く場所であれば普段から盛況であるはずです。しかしおしゃべりも出来ないしテレビも見られない、ゆっくりくつろげるソファーもありません。多分高齢者は来るだけでも暑いのにくつろげる場所でもない公民館等で何か月も通うとは思えません。

思い切って防災教育や勉強会などボランティアに来てもらうとかすれば、多少気がまぎれるかもしれませんが。

熱中症対策普及団体とは、「熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等」であり、

要綱には「 市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人等であって、基準に適合すると認められるものを、その申請により、熱中症対策普及団体として指定することができる」とあります。

その普及団体の業務は、住民に対し啓発活動及び広報活動を行い、住民からの相談に応じ、必要な助言を行う事となっています。

話し相手になったり、アラートがなったら車で迎えに行ったりするんだろうか?

自治会の公民館で隣近所の人達と畳の上でエアコン付けて映画でも見たりヨガやって見たり、おしゃべりしたりする方が楽しそうだなぁ~と思う。

特定非営利活動法人ってどういう人達だろう?

政府の事業が検索できるジャジットから、環境省の熱中症事業に参加したNPO法人をみてみます。

環境省事業

○一般財団法人気象業務支援センター

2017・2018・2019・2020年

東京オリンピックに向けた熱中症に係るリスク把握手法等の調査、検討

○2015年一般社団法人日本エンパワーメントコンソーシアム

環境省熱中症対策推進事業 2015熱中症予防強化月間における普及啓発の実施

この法案を作るにあたって審議検討した第2回 熱中症対策推進検討会のメンバーを見ると、過去に環境省の事業で情報提供を行っていた「一般財団法人気象業務支援センター」が検討会メンバーに入っている。(Colabo問題で見られた様な、事業委託され不正会計をするような団体でも事業内容でもなさそうです)

もう1つの「一般社団法人日本エンパワーメントコンソーシアム」は、官民一体で社会課題を解決する企業で複数の種類の事業を成されている様です。

3・私の違和感

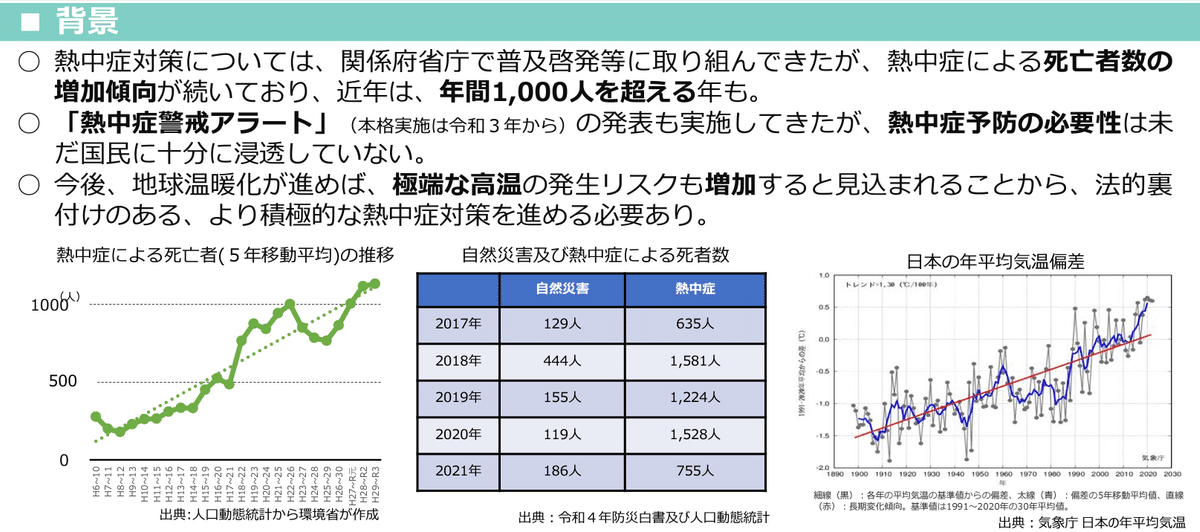

概要の所には、「熱中症対策については、関係府省庁で普及啓発等に取り組んできたが、熱中症による死亡者数の増加傾向が続いており、近年は、年間1,000人を超える年も。」と書いてあり、対策は高齢者向けと思われる内容でした。この1000人とはどの地域の高齢者の数なのでしょうか?

概要や要綱に人数のみで人口分布は書いてないので気になりました。

日本全土に春夏秋冬ありますが、沖縄と北海道では夏と冬の温度の差は全く違うし、2.3度温度が上がったくらいで東北や北海道が沖縄になる訳ではありません。

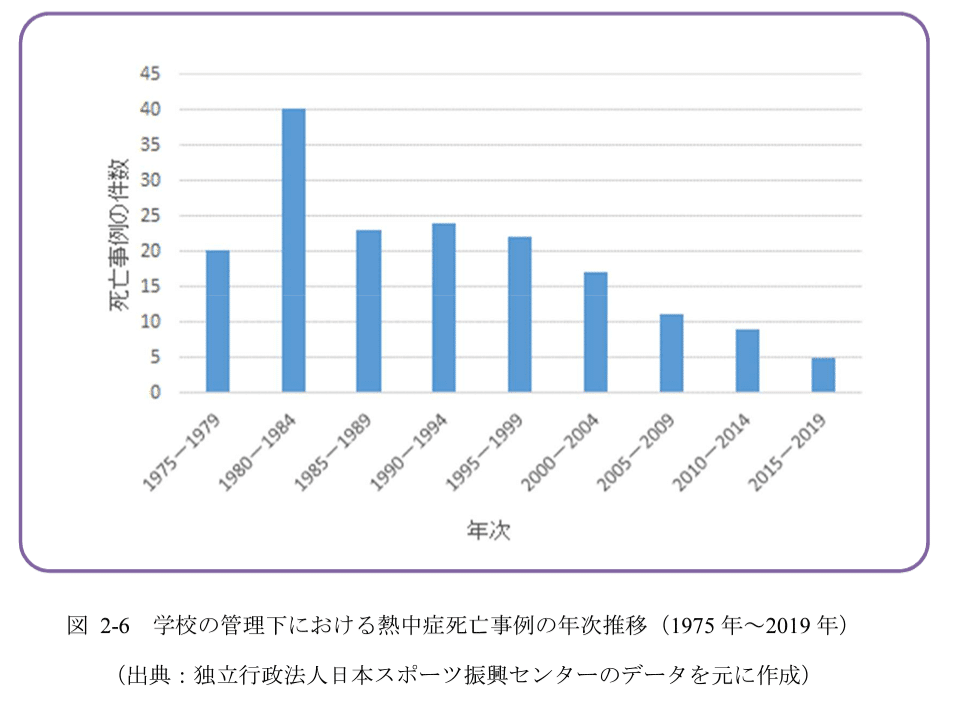

熱中症で亡くなる方達ですが、年間推進検討会は学校についてもきちんと調査され、報告はされてました。

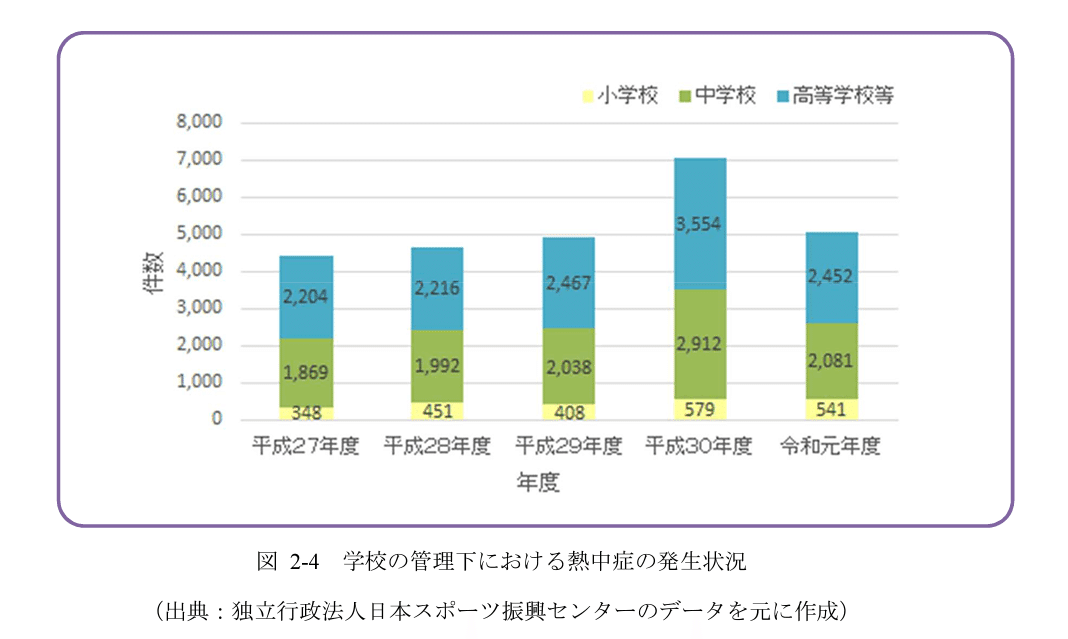

熱中症は学生にも起こっており、その報告として環境省・文部科学省からの「学校における 熱中症対策ガイドライン作成の手引き」がありました。

学校の管理下で、小学校・中学校・高等学校等を合わせると毎年5,000件程度熱中症が発生。2018年度(平成30年度)には7,000件を超えた。

北関東の当市の議員でも、数年前から学校でのエアコン設置の質疑が出されている。

こちらは厚労省の熱中症の資料ですが、「齢(5歳階級)別にみた熱中症による死亡数の年次推移(平成7年~令和2年) ~ 人口動態統計(確定数)より」を見ると年ごとに死者数が増え若者の死者数も少なくありません。

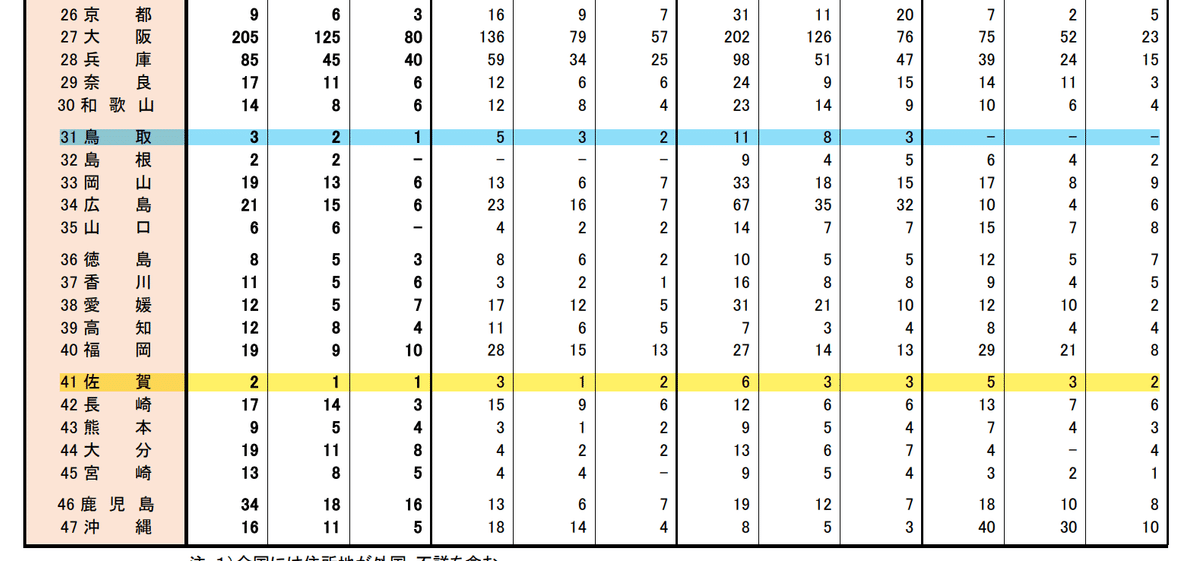

こちらも厚労省の熱中症の資料ですが、拡大して東京都と秋田県を線を引いてみました。

秋田県は増えているでしょうか?

北海道だって増えてると言えるのでしょうか?

鳥取県や佐賀県はどうでしょう?

更に、大阪府や京都府はどうでしょう?

沖縄などは、2017年40人もいたのに2020年には16人です。

都会の場合は人口も何倍も多いですから死者数は多いですが、地方は2017年より減っている県もある。人口減という理由も考えられますが、それでも環境省のデーターの取り方に違和感しかありません。

熱中症で死亡される1000人とは何処のどういった方なのでしょうか?(追記:令和2年ってコロナ患者の方沢山いましたよね?)

「クーリングシェルター」は何の為にするのでしょう?

エアコン等を一斉に使い電気の需要が増え、電力不足に対応できないので節約する為では?

アラートがなってから、日中出かける方がリスクは大きいのでは?

経産省の「2023年っ殿電力需給見通し」によると、ピーク時の8月に厳しいのは東京都。他の電力エリアでは解決してる問題ではないの?

原発再稼働はしないのですか?

個人の電気代節約という点では公共施設で涼むのも良いが、大型店舗でも行っているので、全国一斉に制度として行う事に疑問でしかないです。

東京都や大阪・京都であればクーリングシェルターでも様々な効果があるのかも知れませんが、寧ろ一斉に出かけたりするのはリスクが大きいのでは?

電力不足は東京都なのでは?

九州電力も不足するのですか?

電気代節約しなければならないのであれば減税をしてあげて下さい。

生活保護の高齢者宅には、涼を取る為のシェルフなどの設置をされては如何ですか? 都民の夜のエアコン代は、Colabo問題で不正会計するほど税金は余ってるのですから、都民に減税すれば良いのでは?

ペットを飼う家が多くなり、夏は1日中エアコンをつけてるそうです。ペットのクーリングシェルターは有るのですか?

熱中症警戒アラート中の炎天下での活動は自粛するようにするのは良いと思います。建築現場等での自粛は推奨すべきと思います。

結論として、この「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」に反対します。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?