トラウマケアの基礎理論(11) 解離とはなにか? (トラウマ治療 EMDR 臨床心理士)

こんにちは。

うるま心理相談室の心理士とねがわです。

ここまで安定化について書いてきましたが、

解離や身体感覚のへのアプローチを書くにあたり

どうしても先に

「解離とはなにか?」

について触れざるを得ないことに気づきました。

安定化Part.3に入る前の、ウォーミングアップとして、

今回の記事では「解離」とはどんな現象なのか?

について考えてみようと思います。

1、解離とは?

カウンセリングに入るとき、

「解離」の存在はとても大切なポイントです。

解離(かいり)とはなんでしょう?

これに答えるのは実は難問です。

みなさんは、解離と聞いて、どんなイメージがありますか?

記憶が飛ぶこと?

離人感?

多重人格?

大体、このような、華々しい症状のイメージが強いかと思います。

私の手元の「精神・心理症状学ハンドブック[第2版] / 日本評論社」では、

このように書かれています。

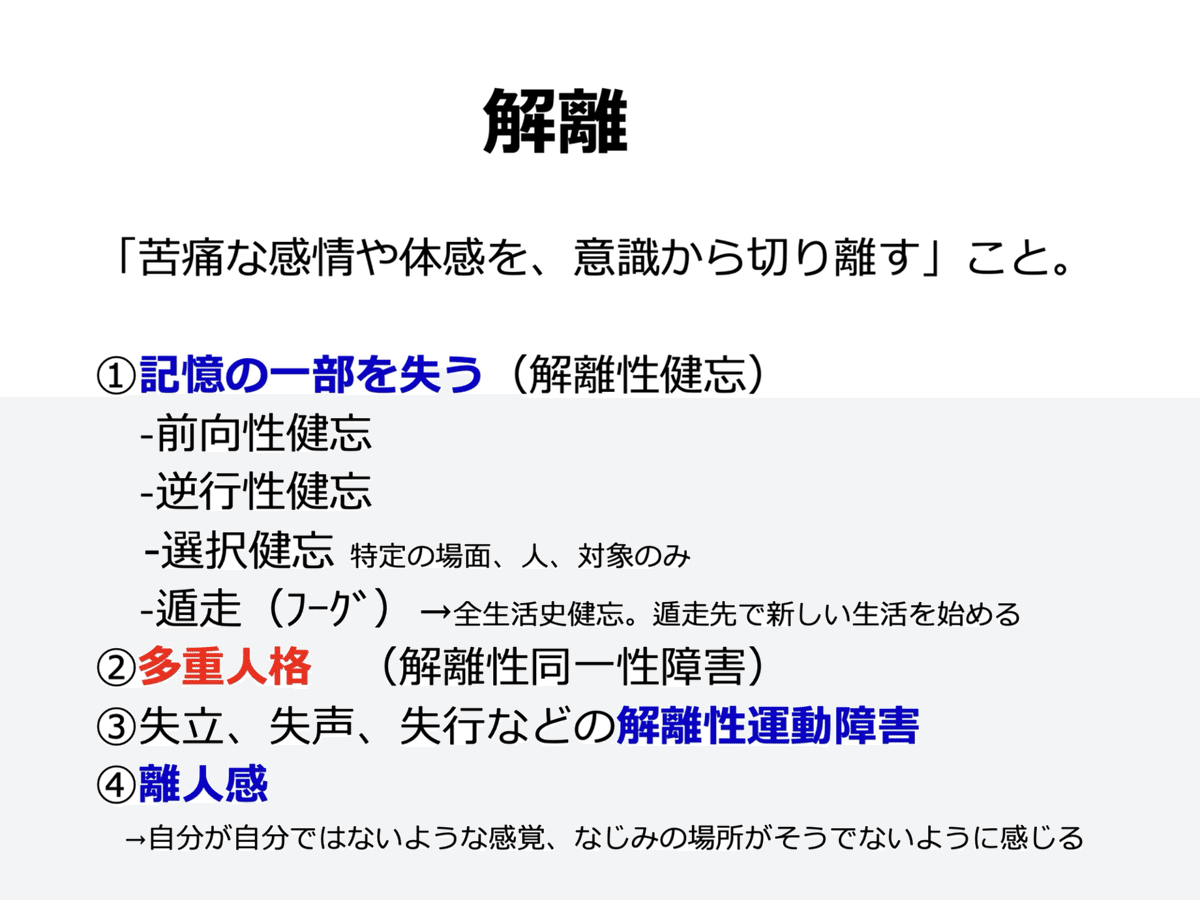

8-6. 解離

葛藤場面に遭遇した際、そのことがらに直接対応すると心理的に耐えきれない(と想定できうる)ため、無意識のうちにその葛藤に関連した観念・感情などが残りの精神の部分から「切り離される」ことを解離 dissociationと呼ぶ。

情緒的な意味づけや感情が観念・状況・対象から分離される状態ともいえる。

防衛規制の一種類である。

実際には、多重人格(解離性同一性障害)、心因性遁走、心因性健忘、離人症などが含まれる。旧来、ヒステリーの解離型と呼ばれていた。

私が普段、外部講義で使っているスライドも貼っておきます。

※ちなみに、かつて大正時代の日本では

・憑依現象(狐憑き、動物憑き)

・トランス現象

も、解離によるものと考えられていました。

(最近はめっきり見なくなりました。)

正常な解離 と 病的な解離

また解離には、

・「適応的/非適応的」

・「日常的/病的」

という区分けがあります。

【正常な解離の例】

・退屈な授業でついぼーっとしてしまう

・事故にあったときの記憶を覚えていない

・失神して気を失ってしまう

は、起きたら大変(色んな意味で)ではありますが、

誰にでも起きうる、正常で必要な「解離」ということです。

ではどこらへんからが非適応的・病的な範囲になるか? というと、

社会生活の中で、本人や周囲を含めた誰かが、

「生活に支障をきたすレベルになったら」

ということになります。

それは、こんな風に表れます。

【非適応的な解離の例】

・気がつくと別の場所にいて、どうやってそこまで来たのか自分でも思い出せない

・自分の鞄の中に自分では買った覚えのない新しい物がある

・周囲の人や物・出来事が現実のものでないように感じる

・ときどき、自分の頭の中から声がして自分の行動にコメントしたりする

・やろうと決めたのに、気づくと全然別のことをしている自分がいる

などです。

ここまでが、ある程度一般的に知られている

解離についての知識です。

2、症状の中にも入らないレベルの解離

ところが、解離は必ずしも

DSMやICDなどの診断基準に書かれているような、

綺麗な形で現れるものばかりではありません。

誰にでも、日常の中でマイルドに、頻繁に、

さまざまなバリエーションで起こっています。

私たちの感情生活と解離の関係性

もっとマイルドに解離の影を感じる場面として、

以下は私の経験からの考察になります。

2つほど、身近な例を出してみましょう。

1、我慢

ひとつめは日常的な表現でいうところの「がまん」です。

がまんは、解離の親戚のようなところがあります。

「つらいときでも、弱音を吐かずに、最後まで頑張るーーー」

日本は「我慢づよい」ことを美徳とする文化がありますが、

これは非常に解離を醸成しやすい土壌になっていると私は考えています。

たとえば、

不登校の子どもが、明らかにきつそうに見えるので周りも止めるものの、

本人が頑として行く、と言い張って聞かない時があります。

しかし、朝になって準備をし、いざ玄関の前まで来たときに、

なぜか毎回お腹が痛くなったり、頭痛がひどくなって、

結果的に学校を休んでしまいます。

嫌なことや苦痛な感覚を押し殺して、感じないようにするところに、

ひとつの解離の入り口があります。

切り離された感情はどこにいくかというとーー

まるでカプセルに封印するように、

消化されずに無意識の奥深くに封印されます。

またはこの不登校の子の場合のように、封印したものが、

身体の症状に変換されて、

間接的なメンタルヘルスの問題として浮上してきます。

こころの問題ではなく、身体的な主訴として現れやすいところが、

解離(トラウマ)にはあります。

2、「恥」の感情

解離は恥の感情とも縁が深いです。

・私なんていない方がいい

・私はいつも周りに迷惑をかけている

・人より劣っている私は、周りよりももっとがんばらないといけない

・つらい目に遭うのは、自分がわるいせいもあるのではないかと思う

など、

みなさんも無意識のうちに、こうした思考で悩むことはありませんか?

これらの考えには、「恥」の感情が関与していることがあります。

恥の起源は色々考えられますが、

小さい頃の体験にひとつの理由を求めることはできます。

感情=自己そのもの

子どもというのは感情のかたまり、です。

子どもの感情には元々良いも悪いもありません。

ですが、なんらかの理由で

・感情を出すことが危険だと学んだり

・感情を否定されることが重なる

と、子どもにとって感情の否定は、

=自分自身の存在そのものの否定と感じられます。

子どもには本音と建前がないからです。

そうすると、大人になってから成長する

諸々の感情の根っこの部分がだめになってしまうのです。

その蓄積が、大人になったときの「私なんていない方が…」の

「自己否定感」として残っていることがよく見られます。

なので、こうして育ってきた方々にとって、

本当の自分ってなんなのかわからない、という感覚がうっすらあります。

---------自分の感情はわからない。

でも社会の中に入っていかなければならない。

そうしたら生き延びるためにとりあえず周囲に合わせ、

日常を送るための自分を、

外側に作るしかないのではないでしょうか?

そうした外側の自分を

・「日常を送るパーツ(Anp)」と呼び、

本当は自分なんてダメだ、と思う自分を

・「感情パーツ(Ep)」と呼びます。

こうして内側の自分と、外側の自分との間に、

文字通りの意味で乖離=ギャップが生まれてきます。

トラウマなどに付随する恥の感情は、

結果的に解離症状を誘発しているように私にはみえます。

3、ジャネおよびヴァン・デア・ハートによる説明

私の説明は心理学的な考察でちょっとわかりづらいとも思うので、

以下、ヴァン・デア・ハートの理論をもとに説明します。

解離とは何か?について彼らの理論は、

「構造的解離」理論と呼ばれます。

彼らは解離を三段階で捉えており、

・第一次構造的解離

Anp(日常担当)がひとつ、Ep(感情担当)がひとつ。

単純性解離。※日常的な解離を含む。一般人。

・第二次構造的解離

Anp(日常担当)がひとつ、Ep(感情担当)がふたつ以上。

分離の度合いはマイルドで、自律度は低い。複雑性PTSD。

・第三次構造的解離

Anp(日常担当)がふたつ以上、Ep(感情担当)がふたつ以上。

はっきりと区画化されており、自律度が高い。

解離性同一性障害のこと。

と、こころの区画化を整理しました。

複雑性PTSDは主に、第二次構造的解離に相当しており、

単一の意識内で、複数のEpパーツが存在していることが多いです。

また、

境界性パーソナリティ障がい、双極性障害Ⅱ型、

ADHD、統合失調感情障害、

などの疾患もここに相当するものが多く、

近年ではむしろ解離によるメカニズムなのではないかとも考えられています。

構造的解離=パズルのピースに近い?

私はこれを読んで、

「こころはまるでジグソーパズルと、ピースみたいだな」と思いました。

解離とは、

「その全体の絵から、あるピースだけが分離してしまった状態」

といえるのかもしれません。

パズルが完成するまでの間、使われていないピースもありますが、

それらは「箱の中」にしまって置かれている様子も、

まるで解離を連想させます。

パーツが自律的な意志をもっている様は、

まるで分離したピースがそれだけで「自分は一枚の絵だ!」と主張しているかのようです。

解離が起きる条件と特徴

話を元に戻します。

彼らによると人は経験を処理するのに、

・十分な心的エネルギー (余裕・体力など)

・心的効率 (脳の情報処理のキャパシティ)

の2つが必要ですが、

これがたとえば

・あまりに脳の発達が未熟な幼少期だったり、

・構える余裕のないときに遭遇した出来事だったり

すると、解離が起きやすい条件が整います。

だれ・いつ、の喪失

人のこころに解離が起きたとき、

さらにヴァン・デア・ハートによれば、そこには2つの特徴があります。

1、「だれの」経験か、がわからなくなる

→“私の体験だ、という所有感覚”の喪失

2、「いつの」経験か、がわからなくなる

→“現在・過去・未来”いつ起きたのかの感覚の喪失

「今起きた」「自分の」体験として、

パズルのピースを統合できなくなってしまうようなのです。

なので主観的には、

・「それは本当にあった体験とは思えない」

・「まるで空想上の出来事かのように感じる」

・「(私は)それを覚えていない」

という感覚として報告されます。

またこれらのパズルのピースは、

似たような状況(トリガー)に出くわすと

突然しまっていた箱から飛び出してきてしまう

という性質もあるため

・まるで今起きているかのように突然蘇ってくる(時間感覚の混乱)

・どうして涙が出たのかわからない(私の感情ではない)

・いまのイライラに、過去のイライラが混ざって増幅する(時間感覚の混乱)

・どうしてか身体が勝手に震える

ような体験としても、感じられます。

これは、いわゆる「侵入症状」のことでもあります。

4、病的な解離は、脳の統合を妨げる

さて、たくさん書いてきましたが、

解離はこのように、「いま・ここ」にある体験を、

「私」の中に統合することを妨げてしまう性質があります。

これを「現在化」が損なわれた状態、とトラウマケアでは呼びます。

EMDRほかトラウマケアで大事なのは、解離があるかどうか?ではなく

解離があったとしても、

その程度の度合い

=どのくらい適応的で、どの辺が非適応的なのか?

がわかることが大事ということです。

そこから先のつづきは、安定化の記事Part.3に譲りましょう。

解離は奥が深い概念で、

私もまだ把握が不十分なところがあり、

正確さを欠いたところがあるかもしれません。

ご容赦ください。

もう1年後くらいにはもっとましな文章が書けるかもしれませんorz

さて、この長ーい前置きを念頭に置きつつ、

続きの「トラウマケアの基礎理論:安定化段階で何をすべきか?」

をお楽しみください。

大変な長文にお付き合いくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?