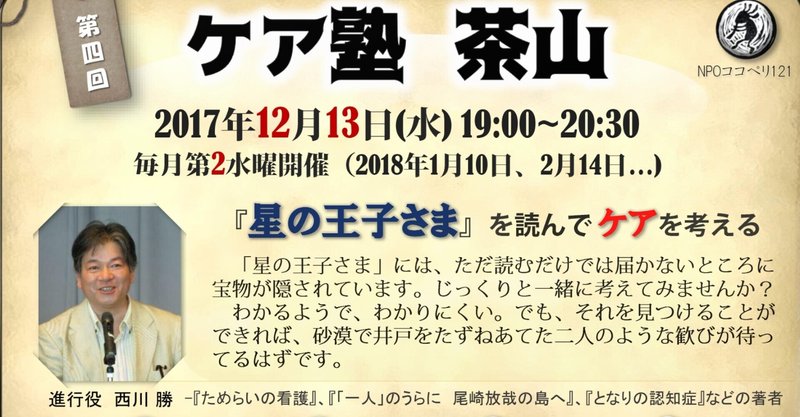

第4回ケア塾茶山 『星の王子さま』を読む(2017年12月13日)

※使用しているテキストは以下の通り。

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(稲垣直樹訳)『星の王子さま』(平凡社ライブラリー、2006年)

※進行役:西川勝(臨床哲学プレイヤー)

※企画:長見有人(ココペリ121代表)

はじめに

いまさらですけど、『星の王子さま』をまったく読んだことないまま来た方はどれぐらいおられますか?僕(西川勝)は別に責めたりしません(笑)。別に読まなくっても大丈夫ですよ。

第1回目にも言いましたけれど、順を追って読んでいますが、この物語は最後まで読んで初めて、最初の頃の文章の意味がぼやーっと分かってくる仕組みになってます。

だから丁寧に順を追って、最後のページをゴールだと思って読んでも、全部分かったってことにはなりません。改めて、もう一度読み始めるとまた違ったふうに見えてくるっていうのが、この『星の王子さま』の特徴です。

でもいわゆる名作と言われるものはみんなそうですよね。1回読めば終わりになるのは取扱説明書とかの類だけです。やはり基本的には一度でそんな簡単に分からない。

「じゃあ何度読んだら分かるねん」ということですけど、それは生きてる限り読んでいただいたらいいかなと思います(笑)。「本を耕す」と言うとおかしいんですけど、丁寧に付き合っていく。単純にこう文字を読んで、それなりに内容を分かった気になることは簡単ですけれども、それだけではこの本はもったいない。

子ども向けの童話のようにして出版された本です。岩波出版から600万部以上出てますね。こないだ岩波文庫からまた『星の王子さま』が出てました。「歴史的名訳」ってね。「え、まだ売るつもりなんや」とか思いましたけど(笑)。

みんな子どもの頃に読んで、面白かったか面白くなかったかよく分からない感じのままで。大人になってからもう一度読み直すっていう人は非常に少ないですね。『星の王子さま』のキャラクターはいろんな商品になったりしてますから、なんとなく「持ってたらおしゃれ」みたいな感じになってますね。僕なんかも部屋中を『星の王子さま』だらけにしたいところですけど、世間の目がつらいかなと思うんでやめてます(笑)。

ともかく、何度も読むことが大事かなって思います。別に一つの正解があるわけではなくて、僕なりの読み方というか感じたことをみなさんにお話して、できたらいろんなことを話し合えたらなと思ってます。

そんなに慌てることはありません。「何月までに読み終わって試験があります」みたいな場ではありません。じっくりとこの本と付き合う機会にできたらって思います。今日もどんどん先に進むより、こんな感じでちょっと本文とは関係ないお話なんかもしながら少しずつお話ししていきたいと思います。

「男の子」から「王子さま」へ

さて、今日は18ページからです。Ⅲのところからですね。

王子さまはいったいどこから来たのか。それが分かるには、ずいぶんと時間がかかりました。王子さまはぼくに質問をたくさんしました。そのくせ、ぼくの質問には、いつだって上の空。質問が耳に入らないみたいでした。折に触れて王子さまが口にした言葉から少しずつ、いろいろなことが分かり、そのうちに、なにもかも分かったしだいです。それで、最初にぼくの飛行機を見たとき(ぼくの飛行機の絵はかかないことにしましょう。ぼくにはややこしすぎますから)王子さまはぼくにたずねました。

「いったいなに、この代物?」

「代物なんて言わないでよ。空を飛ぶんだ。飛行機だよ。ぼくの飛行機だ」

そして、ぼくは得意げに王子さまに「ぼくは空を飛ぶんだ」と話しました。すると、王子さまは大声を出しました。

「へえっ! 空から落ちてきたの?」

「そうだよ」と、ぼくはちょっと肩をすぼめて答えました。

「ああ! それは愉快だ……」

そんなふうに言いながら、王子さまがワッハッハと、それはそれはみごとな大笑いをするものですから、ぼくはムッと腹が立ちました。ぼくの身に降りかかった不幸を、ぼくはまじめに受けとめてもらいたいのです。しばらくして、王子さまは言い足しました。

「ということは、君も空から来たっていうわけだ。いったいどこの星から来たの?」

なぜ王子さまがここにいるのか、その謎に少しばかり光が見えた気がしました。

『星の王子さま』というタイトルは内藤濯さんが付けた題名です。原文タイトルは、“Le Petit Prince”(ル・プティ・プランス)。これは「小さな王子」、「王子ちゃん」みたいな感じですね。前回、「王子」ということばはなかなか出てこないって言いました。最初はパイロットの自分の話から始まって、実は、王子が登場するんですけど、最初は「男の子」なんですよね。「男の子」って言われてるわけです。11ページのいちばん後ろですね。

すると、見るからに風変わりな男の子が目の前にいました。

最初は砂漠のど真ん中で「男の子」に出会うわけです。その「男の子」が初めて「王子」になるのは、17ページのいちばん最後になります。

ぼくは王子さまといろいろ話をするようになったのです。

ここで初めて「王子さま」に変わって、ここからさきは「王子さま」になります。

僕、フランス語は読めません。でも、読めないままに原文を横に写して、この稲垣直樹の訳も写したりしてます。そうすると、「王子さま」と訳されてるところが原文で「王子」になっていないことに気づいたりします。“mon ami”(モナミ)、「僕の友だち」と原文はなってたりします。

まあ、翻訳というものは機械的に一対一でできるものではありません。それぞれの訳者の考えがあってやってることだと思います。けれど、少なくとも「王子」という言い方が出てきたのはこの17ページが初めてだということは気にしておいてください。確実に、ここには何か意味が込められています。

ただ、サン=テグジュペリが全部意図した仕掛けさえ解けば『星の王子さま』が読めるかというと、そうでもないよなと最近は思います。作品が素晴らしい作品であるためには、作者の意図を超えたものがなくちゃだめなんです。

作者が「こういうことを書いてやろう」と「こういうことを伝えよう、そのためにこんな工夫をしよう」と考えたとしても、読者がそれを見透かしてしまうこともよくあります。「これはこういう技法を使ってるな」と見透かされてしまうことがあるわけです。

でもその程度の謎解きは、たいした本の読み方じゃない。そうではなくて、作者も意図しなかった「何か」が作品の中で生きてくることがあります。作品の中の登場人物が生きてくる。作者の思いとは別様に「何か」が動き始めるわけです。

頭の中の慮り(おもんばかり)とか、意図だとかを超えた世界を創造できる著者が書いた作品にこそ、やはりすごい意味があるのだろうと思います。

それに、サン=テグジュペリにも「ここはちょっと違うふうに考えてもいいんじゃないかな」と思えるところもよくあります。「ちょっとおかしいことも書いてあるんちゃうか」ぐらいのある程度の批判的な読み方もしたほうがいいと思います。

世間で俗に「『星の王子さま』読み」と言われてる批評家たちはいっぱいいますけど、その中で通説になってる読み方についても、いったんは自分でもういっぺん一から考え直す、向き合ったほうが面白いかなって思います。

ちなみに「男の子」から「王子」に変わることを明快に指摘している本に、今までのところ僕は出会っていません。日本語文献では、二次文献、三次文献も含めて、おおよそ100冊ぐらいあります。だいたいさっと目を通しているつもりですけどね。みなさんも、アイデアがあったらぜひ教えてくださいね。

尋ねても答えはない

さて、これは「ケア塾茶山」です。『星の王子さま』を読みながら、ケアについても考えていこうという一つの目的があります。サン=テグジュペリの作品研究をしたいわけではなくて、『星の王子さま』からケア考えたいという。というわけで、ここ、ものすごく大事なこと書いてありますよね。

王子さまはいったいどこから来たのか。それが分かるには、ずいぶんと時間がかかりました。

「ずいぶんと時間がかかる」んですよ。「どっから来たの?」を知るだけにものすごい時間がかかるんです。それはなぜなのか?

王子さまはぼくに質問をたくさんしました。そのくせ、ぼくの質問には、いつだって上の空。質問が耳に入らないみたいでした。

王子さまに尋ねても答えてくれないからです。でも、ケアの場面でそういう人いっぱいいますよね。尋ねたことに真っ当な返事をすっすっとやれたら、社会生活上ほとんど困ることない。体のことはともかくケアを受ける必要ないです。

「なんでそんなにつらそうなの?」と尋ねて「実は、しかじかこうこうで」と返事がきて「ああ、そう」と出来て、それがほんとのことだったら、それに対して何とかなるんだったら、相手の気持ちを慮ることも何もなく、とにかくマニュアル通りに、それこそ問診票みたいに聞いていけばそれでオーケーなわけです。

ところが尋ねても答えてくれない人たちがほとんどです。尋ねられてる意味が分からない人もいる。言葉の意味自体が分からない人だっている。もちろん、言葉の意味は分かるけれども答えたくない人もいる。答えたいと思ってるけれどもどう答えていいか分からない人もいる。

だから、質問に答えないということには様々な理由や背景があります。それをまず考えないといけない。まあ、普通は「不都合だ」と思うわけです。本人に聞いて分からなかったら家族に聞こか、となったり。本人に聞いても分からない専門的医学的データだったら、カルテをみたほうが早い。

そんなかたちで、本人に尋ねることを諦めて、周りから情報収集して、ケアする相手の全体像をみて(全体像がそもそもどうやってみればよいのか分かりませんけれど)、ケアを始めることが多いですね。でも、はたして人のことを分かるっていうのは、そんなにお手軽にできるものでしょうか?時間をかけずに効率よくできるものでしょうか?そして、してよいものなんでしょうか?

王子は、このあともずっとパイロットの質問にほとんど答えません。ほんとだったら腹が立つかもしれない。「俺が聞いてること、聞いてんのか」みたいな感じで怒るかもしれない。でもそういう人とは星の王子はコミュニケーションとらないわけです。けっしてとらない。

介護や看護、医療、福祉と縁のないところで、言ってみたらそれぞれがいっちょまえの顔して、いわゆる競争的な社会で生きてる人間どうしでは、質問されたらそれにそこそこの答えを返すというのが当たり前です。それにそんなに切羽詰まった質問しないのも一種の礼儀ですね。

言葉のやりとりは非常に薄っぺらいけど、それでコミュニケーションはとっていると思っています。でも、ケアの現場にいるわれわれはそうではない「王子さま」みたいな人たちを相手にすることが多い。その場合に、どうするか、どう考えればいいのかっていうことです。

折に触れて王子さまが口にした言葉から

『をりにふれて(遠里丹婦麗天)』[*1]という随筆集が、九鬼周造の著作があります。暴走族みたいな当て字を使って「遠里丹婦麗天(をりにふれて)」って書いてあります。彼がパリに留学してた時にいろんなことを書いてる随筆集です。

「何かの折り」ってのもちょっとよく分かりませんね。「ふとしたはずみに」というか、誰かから訊かれたからとか、自分がどうしてもこれが言いたい、考えたいからとかではなくて、ふと思い浮かんだという意味でしょう。

つい口に出してしまったこと。そういう言葉から少しずつ、少しずつ、いろいろなことが分かるようになる。秩序立って話をしたわけではないですし、演説するわけでもない。自己紹介をするわけでもない。「折りに触れて」王子が何か感じたことや思ったことをふとした言葉に出す。その言葉を少しずつ、最初は何の脈絡もないかのように見えることを、少しずつ積み重ねていく。するとこうなる。

そのうちに、なにもかも分かったしだいです。

こういうパイロットだから王子と友情を持つことができたんですね。友情を持つことができた。さて、われわれの場合はどうしたらいいでしょうか。

[*1] 『をりにふれて(遠里丹婦麗天)』:『をりにふれて 押韻論(九鬼周造全集 第五巻)、九鬼周造著、岩波書店、2011年出版。

尋ねずに分かるために

僕は京都府の舞鶴で、ダンサーの砂連尾さんとか、それから人類学者の豊平さん[*2]たちと「シリーズとつとつ」[*3]という企画を、6、7年ぐらいやってます。その人類学者の豊平さん。まあ彼は別に学者としてもう生きるのはいいやって思ってるみたいですけど。彼にこんな話を聞きました。

人類学者というのは自分の生まれ育ったところではない異文化の社会に、参与観察と言って、現地の人と一緒に暮らしを共にしながら、すごい長い時間をかけてその文化を知ろうとします。人類学はそういうフィールドワークをする学問です。

彼は「何が大事かっていうと、尋ねないで聴くことです」って言ってました。あれこれ尋ねない。「これは何ですか」とか。もちろん、ある程度人間関係ができてからは構わないんです。ちょびっとずつしゃべれるようになって、なんとか「美味しい」ぐらいはしゃべれるようになって、「これは何ですか」って言うのはかまわない。

でも基本、何でもかんでも尋ねられると困惑してしまう。自分たちと違う異文化の人間に、別にこっちに何の役に立つわけでもないのに細かいことをいちいちきかれると、「お前はスパイか」みたいな感じになるわけです。

尋ねられ質問されまくると、そんなことはお互い分かった上で共通理解のなかに暮らしてる人たちにとっては、ストレスでもあるし腹立たしいことでもあるわけです。いちいちそれを説明しなくちゃいけないわけですから。だからしまいには相手にされなくなります。そうなると、特に大事な研究対象である儀式とか大事な場面には入れてくれなくなる。

ではいったいどうすればいいのか。それは、彼ら彼女たちが折りに触れて話すことをしっかり聴くしかないんですよ。尋ねてはだめなんです。尋ねたら「なんだお前は」となってしまいます。「分かるように説明しろって。いろいろ、いろいろ、もう!!」って。要するに自分たちの和が乱れてしまうわけですから、それは「もう、いいっ」と言われちゃいます。

人類学者はテーマをもっているわけです。「親族関係」とか「商業」とか「宗教」とか。まあなんか知りませんけど、一つのテーマを持っているわけです。でもそのことについては一切尋ねない。「人が死ぬっていうことについてこの文化ではどう考えてるんやろう」ということをけっして直接尋ねない。尋ねずにただひたすら聴く。折りに触れて、彼らが言葉にしたこと、彼らが見せた振る舞いをじっと見る。

[*2] 豊平さん:豊平豪(とよひら ごう)。文化人類学者。一般社団法人torindo(まいづるRB)。フィジー諸島共和国の研究をした後、2009年より舞鶴に住んでアートプロジェクト「まいづるRB」に参加。近年は舞鶴にとどまらず様々な地域のアートプロジェクトに関わっている。

[*3] シリーズとつとつ:舞鶴市の特別養護老人ホーム「グレイスヴィルまいづる」で行われている「とつとつダンスワークショップ」「文化人類学カフェ」など。現在もオンラインで開催中。とつとつマガジンなど。

無数の暮らしの中にいろんな言葉があるわけです。さて、それをしっかり聴くと言ったところで、どうしたらいいのでしょうか。そのためには「自分が知りたいことをはっきり頭に入れておく」ということです。でもそれを簡単には口にしない。相手に尋ねない。

ケアしている中で、「本当にこの人にこのケアでいいんやろうか」と思う時ありますよね。夜におむつの定時交換みたいなことがあったときに「ぐっすり寝てるのに起こしておむつを替えることが本当にいいことなんやろか」となります。だって必ず相手は起きてしまうわけです。でも大抵濡れてるんです。

だからおむつを濡らしたままで寝てたほうがましなのか。いやでも、やっぱり多少目が覚めてしまってもおむつを替えてもらって、あとの時間を気持ちよく寝たほうがいいのか。尋ねようにも答えてくれない人がいます。その時に「自分はどうしたらええんやろう?」と途方に暮れるわけです。

「尋ねても答えてくれへんのやから分かりまへんわなあ」って言うんやったら、星の王子さまとは友だちになれない。人類学者にもなれない。まあ人類学者にならなくてもいいですけど(笑)ケアする人にもなりにくいんじゃないかなと思います。尋ねずに分かるような方法っていうものをどうやって身につけるのかっていうことです。

分かってしまってはいけない?

それともう一つは「尋ねる」ことが、どうしてだめなことなのかということです。なぜ尋ねてはいけないのか。もちろん、尋ねたら答えてくれる人もいます。一生懸命誠実に答えようとする人もいます。

でも、答えたがゆえに、その人の中でははっきり決まってなかったことが、尋ねられたがゆえに、そして、黙っていられなくて答えしまったがゆえに、もう自分でその自分の発した言葉に責任取らないといけないと思い込んでしまう人もいるわけです。

本当のことを言えば、自分の気持ちなんていうものはそんなに簡単に分かるもんじゃない。人の気持ちは常に矛盾します。相矛盾する対立するような気持ちが同時に絡み合っているわけです。

でも言葉では、同時に二つの矛盾した言葉を言うことはできません。「もう死にたいんです」って言う人がいます。でも、「死にたいんです」って尋ねられたら応えるし、そう言うけれども、言葉にする前には「死にたい」っていう気持ちも、「いや、生き延びたい」って気持ちもあるわけです。

どちらとも決しがたいようなときに、言葉にされたら、また言葉にしてしまったら、そしてもういきなり「よう言うてくれた。そんなつらい気持ちやったんや」とか言われて、その言葉というか気持ちがまた強化されてしまうわけです。引っ込みがつかなくなる。

これが「傾聴の暴力性」です。日本質的心理学会[*4]でも言いましたけど、傾聴すればいいなんてものは嘘です。相手が言葉にしてしまうと、やっぱりその言葉に言葉を発した人が引きずられてしまう。

聞くほうは簡単ですよ。アクティブリスニングとか言って、「さああなたが言葉にするまで私ずっと黙って聞いてますよ」みたいな感じ。そんな人間がおったら言わずにはおられなくなってしまいますよね。そうやって相手の心の問題っていうか傷みたいなものを、言ってしまったからにはあとに引けないようなかたちにしてしまう。

それで「この人の心理的問題を傾聴したことによって、初めて私たちは理解することができました」なんていったりする。そんな発表が山ほどあります。僕はいつもクソやなと思ってるんです。

[*4] 日本質的心理学会:2004年創立。新しい理論や方法論を開拓しながら、新しい領域を切り開いていく斬新な研究をアクティブに行っている。

そうではなくて、尋ねずに、ちっちゃな言葉の端々から、しっかりとそれを一つも漏らさないできいていられるでしょうか。質問して相手の答えを待ってるのは、その瞬間だけ集中していたらいい。

そうではなくて自分がどうしても知りたいことがあるのに、それを質問のかたちでは相手に投げつけないって決めた途端に、相手の言う言葉が全部ね、簡単には聞き逃すことのできない言葉になっていくんです。尋ねずに聴く。だからそれは、非常に時間のかかることなんですよ。

それから「折りに触れて」です。やっぱり、人は本当に話したいことを話すときに真実っていうか心情が出るわけですよ。相手に聞かれたことに自分の本当の気持ちってのは込めにくいですよね。

変な話ですけれど、「夕べはよく眠れましたか?」って看護師が病室を回ったりしますよね。「どうも昨日は眠れてなかったみたいや」と申し送りを受けてるわけです。知ってるんだから改めて質問しなくてよいと思うんですけど、でもききに行ったりする。

「夕べはよく眠れましたか?」って尋ねたら、「いや、あの、まあ、まあまあ寝ました」とか、「いや昨日は眠れなかったですけど」、「ああそうですか」と返事が来てこれで終わります。質問して答えがあったらそれで終わってしまいます。

ところがその時、その朝、看護婦さんと目を合わした時に患者さんが言いたかったことっていうのは違うかもしれない。「今日のお昼ちょっと出かけたいねんけど、先生に言うのはどうしたらええやろ?」と思っているかもしれない。

でも、「夕べ眠れましたか?」って聞かれたら、そのことを先に話してしまう。それで聞かれて返事したからコミュニケーションとれたと思って、看護婦は「ああ、ちゃんときけた」って帰っちゃう。

言いたい話を言えないまま、また追いかけて、「いや、実は」とはなかなか言えない。このように、質問されて答えるやり取りはやはりあくまでも質問する側の都合でコミュニケーションが続いていくということです。

この話をどうやって現場の中で展開し深めていくのかについては、みなさんがそれぞれやってみてください。自分で考えるしかないです。

ただ「(相手が)いろんな話をしてくれました」とか「僕とはコミュニケーションがとれるんです」なんて言うやつがいたら、僕はちょっと眉に唾するんです。「いっぱい質問攻めにしてるだけなんじゃないの?」って。そんなに自分のことを何でもかんでも洗いざらい話したくなるような相手ってそんなにいないです。言わずとも分かってくれる人と友だちになれるわけですし。

これからあと、パイロットと王子、それから様々な関係が出てきます。出てきますけど、決してその情報のやりとりの多さ、頻繁さが二人の間を親密なものにするわけではないんです。

お互いがお互いにとって謎であるのに関心が途切れないということ。それが一番大事です。相手のことはよく分からないけれども、でも相手に対する関心は途切れない。

分かってしまったらおしまいになります。質問したことに答えてくれたら、たいていみんなすっと帰るんです。まだ質問に答えてないことだけはしつこく聞こうとするでしょうけど。でもそれはやっぱり違うんじゃないでしょうか。そんなことを考えるきっかけにしてもらったらいいと思います。

謎のまま可能性を探る

さて、このあとのところです。「いったいなにこの代物?」「代物なんて言わないでよ。空を飛ぶんだ。飛行機だよ。ぼくの飛行機だ」「ぼくは空を飛ぶんだ」とか、パイロットの口から誇らしげに言わせようとしてますよね。

サン=テグジュペリは、郵便飛行の草創期に本当に命をかけて新しい航路を開拓したりしていた人です。実際に彼は砂漠に墜落もしてます。何日間もさまよって遊牧民に助けられた経験もしています。

飛行機という、今まで人間が手にしたことのないような天上からの眺め、人間の土地を上から眺めるっていう経験をサン=テグジュペリはしてるわけです。

彼にとって飛行機というのは単に便利な乗り物じゃなくって、いや彼だけじゃなく、人類にとっても飛行機は世界観を変える乗り物でもあったわけです。サン=テグジュペリの他の作品もほとんど、彼のパイロットとしての経験っていうものが背後にある作品がほとんどです。『城砦』はちょっと別ですね。ちなみに僕は『人間の土地』が大好きです。よい本だと思います。

それと何回もいってますけど挿絵をみてみましょう。この王子はどんな王子なんでしょうか?

今日初めての方には特に強調しておきたいですが、『星の王子さま』について、サン=テグジュペリは絵を描くことと文章を書くということを同時並行というか、どちらかというと絵のほうを先に描いているんです。だから絵についても、しっかり読み解いていく必要があると思います。

たとえば有名な王子さまの絵がありますね。これは蝶ネクタイしています。これはまだ彼が一人で自分の星に住んでた頃の姿です。

でもこの挿絵では風にたなびくスカーフをしてます。サン=テグジュペリがパイロットだった頃は、コックピットむき出しで操縦しますから、風向きを知るためかどうかは知りませんが、飛行機乗りはこういうスカーフつけていました。

風にたなびくスカーフをするっていうのは空飛ぶ人間の象徴だったのかもしれません。みたいなことを考えるとどうでしょう?

なぜ星では蝶ネクタイやったのが、いろんな星々をめぐって地球にたどり着いた、そうやって旅をしてきた、この王子さまはスカーフになったのか気になってきます。

でも最後の164ページ、倒れる時の王子には、スカーフがないんですよ。スカーフの有る無しやたなびいている向き。明快に根拠づけるような理屈があるかどうかは別として、違うということを気にする必要があると思います、

気にしなければ、絵からサン=テグジュペリのメッセージは一切届いてきません。気にした人にだけ、気にした人にだけそのチャンスがある。ひょっとしたら分かる気になることもあるかもしれない。

さっきから言ってることは一緒です。いきなり質問して知ろうとしない。謎のまま、でも相手に対する関心を失わない。それが結構難しいんです。

最初の時にあったゾウを呑んだボアの絵を、大人たちは「そいつは帽子だ」ってすぐ言っちゃう。「それ何かなあ、分からんなあ」とは大人は言いいません。すぐに<分かりたがる>わけです。それで、自分の手持ちの経験っていうか知識ですぐに解決しちゃう。分からないまんまにいられないっていうことですね。

だからそういうすぐに分かろうとする人間には、本当に大切なものは見えないし、これからも見えるようになる、分かるようになるチャンスは訪れないんです。

「分からないな」って思ってる人、「今どうしたって分からないな」って、「でも気になるな」って思う人にだけ、いつか「分かる」かもしれません。もちろん「かもしれない」ですけど、でもその「かもしれない」に賭けれるか賭けれないかは違うように思います。

可能性に賭けることができるか否か。「いや現実、今無理でしょう」、「無理なこと考えてもしかたがないでしょ」と、今の自分の現実にこてんぱんにされて、それ以上のこと考えないような生き方をするのか。

ケアの場面でもそうです。「今、現実にできないじゃないですか」とこれで諦めてしまうのでしょうか。「いや、そうじゃないかもしれない」、「僕たちの関係が変わるかもしれない」、「この人の状況も変わるかもしれない」という可能性をどうするのか。

絶対に予測できる必然性ではなくて、あくまでも可能性です。でも、「そうじゃないかもしれない」というところに付き合っていけるかどうかは大きい。そこに付き合っていける人間は変わる可能性があるけども、付き合わない人間はいくらボアの絵を見せられても分からないし、中身の象を見せられても「そんな絵描くのやめなさい」となるだけです。

そして、逆に一度中身を見てしまったら、ゾウを呑んだボアにしか見えなくなってします。一度種明かしされたらその種明かし以外には思いつかなくなってしまう。イマジネーションの乏しさ、それから思考力の乏しさが、俗に言うものわかりの早い人たちにはあります。

だからケアにおいても相手のことを「対象」という言い方をします。「ちゃんと相手のことを理解して適切なケアせなあかん」とは言いますけど、相手のことをちゃんと理解してからやるなんてこと言ってたら、一歩も先には進みません。だから「分かったつもりになってる人たち」が山ほどいることになります。

医学的診断がやっと決まったら、もうそれで全部がやれるように思ってしまう。要介護認定決まったら、「これで○○できる」と思ってしまうわけです。「要介護3やったらこういうプランができます」とか。

そんなふうに簡単にケアをしてしまった途端に、相手についても、自分についても、「自分と相手とが出会った」っていう事柄の可能性のすべてを消し去ってしまってるかもしれません。だから「本当のところはどうなのか分からないけど、分からないからといって、そのことはもう考えないでおこう」ではなくて、いつまでも関心を持っていられるかどうかが大事です。

僕はここが本当にケアの大事なところだと思っているんです。些末ないろんな技術論やケアの倫理という手前に、その人が本当にケアの仕事に携わって人生を豊かにできるか、相手の人生の豊かさの可能性をちゃんと手助けできるかどうかの分かれ道があるんだと思います。

特に専門性を高めていこうとして資格を取ったりだとか、経験を積んで自分がベテランと呼ばれたいと思うようになればなるほど、「すぐ分かる人間」になってしまう。だからここのところは、ケア論として何が何でもみなさんにいろいろ考えてもらいたいと思っています。

真実を読み取る

さあもうちょっとだけ読みますね。

ぼくはいきなりたずねました。

この時は、「いきなり尋ねた」からだめだったわけです。

「で、君は、地球以外の星から来たんだね?」

けれども、王子さまは答えませんでした。ぼくの飛行機を見て、静かにうなずきながら、

「確かにね、これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけがないな……」

こう言うなり、王子さまは物思いに沈み、長いあいだ、じっと黙っていました。そのあと、ポケットからぼくのヒツジを取りだすと、その宝物を夢見るように見つめはじめました。

今日読むのここまでにしようと思います。先ほど僕が言った「尋ねずに聞く」とか、「相手が謎でありながらも関心を持ち続ける」とか、今の現実で可能性を否定しないっていうようなあり方っていうのは、僕は『星の王子さま』から読み取れる、ケア論として非常に大事なところだと僕は思っています。

とにかく、「ぼくはいきなりたずねた」では王子は答えなかったわけです。それからはもうほとんど相手にされていないわけです。

「確かにね、これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけがないな……」

これはつぶやきに近い。パイロットに答えているわけではないです。返事をしてないわけですよ。それで長いあいだ物思いに沈んでて、じっと黙ってしまいます。でもそのあと「ポケットからぼくのヒツジ」といってこの箱の絵を眺め始めたわけです。

これは普通で言うところのディスコミュニケーションです。コミュニケーションの不全です。通常ならコミュニケーションができてないとなりますよね。今の社会だと、星の王子に病理性があると診断します。でもほんとにそうなのでしょうか?「来たんだね」っていきなり質問をぶつけてくる人と関係を持とうとはしませんが、ぶっきらぼうにだけれども描いてくれたそのヒツジ、でもそのヒツジについては話をします。

「そうだよ、ぼくがほしかったの、こんなヒツジなんだ」とか「きっと、だいじょうぶだよ。とても小さなヒツジを君にあげたから」とか。パイロットにはヒツジが見えていないんですけど、ここでそうやって王子とちゃんとやりとりできてたわけです。

だから、王子が求めているコミュニケーションは、「君はどこから来た」、「僕はどこどこから来た」とQ&Aでお互いの情報を交換するようなところにはなかったわけです。

あと、「確かにね、これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけがないな……」のところ。これ、みなさんどう思われますか?

普通だったら飛行機をみたら、「おおー、こんな立派な。すごいなあ。これがエンジンですか?」とか「へえー、でかいっすねえ。自転車とは違うなあ!」とか「車ともちゃうし、すごいなあ!」と思うかもしれません。

でも王子はその飛行機(残骸といえば残骸なのかもしれないけれど)をみて、「この物は、この代物はなに? この物はなに?」と思ってるわけです。つまり道具だと思ってるわけです。物だって思ってるわけです。いかに複雑であっても、道具なんですよ。道具、物なんです。

あとでパイロットが「たぶん王子は渡り鳥を利用して」と思うシーンがありました。渡り鳥は道具じゃないですよね。「物に乗ってきた」ということと「生き物を利用した」との違いみたいなことも考えてみてもいいかもしれません。

「確かにね、これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけがないな……」

さて、ではなぜ王子がこう言ったのでしょうか?

僕たちには簡単には納得し難いですよね。「飛行機のほうが遠く行くんちゃうの」って、僕たちの通常の考え方ではそうなります。そして「渡り鳥なんかでどこまで行けんねん」って感じになります(笑)。「第一渡り鳥に運んでもらえんのか」と現実的に考えたり、「スペースシャトルだったら、どこまでも行けるやん」と思ってしまいますよね。

恐らく今の時代やったら、星の王子はロケットを見るわけですが、やっぱり「まあこれに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れないよな」と言うでしょう。だから、ここは物が潰れかけてるとか、道具として頼りない物だからっていうことじゃないんですよ。そういう意味で捉えたら全然深みっていうか、本当の意味は分からない。

なぜ彼が黙ってしまったのか。彼は「これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけない」と思っている。でもさっきパイロットは「これ飛行機だよ、僕は空を飛べるんだ」といいましたよね。彼にとっては自慢の飛行機なんですよ。その自慢の飛行機に対して「ま、確かにな、これじゃ遠くから来れないわな」という返しがきたわけです。

それともう一つ。「そんなに遠くから来れるわけがないな」の意味。「このパイロットは空から落ちてきた。『あ、僕と一緒だ』と思ったけれども、違うんだな」ということです。「彼はそんな遠くから来ていない。僕は遠くから来た」っていうことです。分かりますか?

「僕は遠くから来たんだ」っていうメッセージが、つぶやきだったとしても、ここに入っているんです。さっきから言ってることは、相手がふとした折りに口にする言葉からどうやって読み解くかということです。

王子さまはここで「僕は遠くから来ました」とは言ってないんですよ。でもこの言葉から分かるんです。注意深く聞けば「君はどこから来たんだい?」って聞かなくても、「遠い星から来ました」って言われなくてもわかるんです。そういうことです。

明示的に言われてることを答えとするのではなくて、彼がなぜこれを、こういう言葉を話したのか。この言葉の根元(ねもと)にある彼の思いだとか気持ち。そういうものに想像をしない限り、相手の言葉づらだけを見てても、「これはなんや、飛行機の文句言われたんかな」で終わっちゃうんです。でもたぶんそうじゃない。だからこの言葉も、王子のことがだんだん少しずつ分かってきたという言葉の一つなんです。、

「確かにね、これに乗ってきたんじゃ、そんなに遠くから来れるわけがないな……」は、これ質問に答えてませんからね。彼が言いたくなって言った言葉です。だからここに王子の真実がある。

ではその王子の真実とは何なのか。それはこのセリフやそのあとの振る舞いからどう読み取るか、です。それができなくて、「王子は聞いたことに返事しなかった」みたいな、「やっぱりコミュニケーション障害ちゃいますか」みたいなことを言っていたんでは話にならないんですよ。

ここで僕の時間終わりたいと思います。今日は短いですけど、みなさんいろいろ考えてることもあるでしょうし、ひと言ずつでもしゃべってもらおうかなと思います。

文字と声

長見:今日はね、スペシャルな二人を呼んであるんです。こちらのAさん。上海から来たココペリのエースみたいな人なんですけど。毎回このケア塾茶山のチラシをね、デザインしてくれてるんですけど、介護の仕事と重なって今まで来れなかったんです。今度初めての参加です。それと彼のガールフレンドが来てます。

A:ガールフレンドじゃないです(笑)。

B:ちゃうちゃう(笑)。

長見:それでね、この方はね、フランス語が堪能なんですね。

西川:フランス語でも教えてくれたら嬉しいですね。

長見:それでね、ここにちゃんとフランス語の『星の王子さま』もあるんです。

B:あ、私も持ってきました。

長見:ああ、持ってます?そして来年、第2リヨン大学ですか?

B:ああ、そうですね。来年。

西川:リヨン! おお、サン=テグジュペリの生まれ故郷ですか。

B:そうですね、はい、リヨンの第2大学に進学です。

長見:とにかくこの二人ぐらいからちょっと始めましょうか(笑)。あ、あんまり質問してはいけないんですね。

西川:「質問するな」ってね。

長見:この二人に何げにしゃべってもらったらいいですね。

西川:みんな、ものっすごい注意力でもってきいてくださいね(笑)。僕、傾聴はしませんよ。茶々は入れますけど(笑)。それではどうぞ。

A:みなさん、今日初めて参加させていただきました。留学生のAです。ケア塾茶山のチラシの制作を担当させていただいております。まあチラシの制作とか大変…(笑)という感じで。でも私が表現したいことっていうか、長見さんが表現したいことと、やっぱりそういうずれをちょっと感じる場面も結構多いですね。私の表現したいものは、他の人に理解してもらえるかな、とかいうところは結構まあ苦労して…。はい、えっと、なんかうまく話せないですけど(笑)、

西川:みんなからこうやって注目されたら嫌ですよね、うん。はい、また思いついたときでいいですよ。

B:はじめまして。Bと申します。今は大学の4回生です。何を言ったらいいですかね…、うーん。

西川:初めて来られたんでしょ?『星の王子さま』を読むというからには、どんなことを期待して来て、僕の話とどういうずれがあったのか、あたりからやってもらってもいいですよ。「もっとやさしい話を、もっとちょっとこうホワッっとなるような話をしてくれんのかと思たら、なんか知らんけど」みたいな(笑)。

B:私が初めて『星の王子さま』を読んだのは高校生の時。中国で読みました。2回目はフランス語を勉強し始めた時、フランス語で1回読みました。うーん、年齢によって感想は変わっていきますね。

西川:ぼくは60歳です(笑)。

B:いや、聞いてないです(笑)。

一同:(笑)

B:先生のお話を聞いて、なんか人と人の…。日本語が来ないですね。何だっけ、ふれあいとか。人の心を分かるのは難しいですよね。私はケアについては詳しく知らないんですよ。

西川:難しいよね。

B:難しいです。人の心を知るために時間がかかる人いませんし、

西川:いや、それ勘違いしてるんちゃう? ちょっと分かってるって思ってるのは勘違いですよ、たぶん。「愛してるよ」って言われたら、「なぜ愛してるよって言うのかなあ」ということです(笑)。

B:そうですよね。

西川:疑りだしたらきりがないんだけど。疑るんじゃないですけど、言葉にすべてがのるかどうかですよね。

B:言葉では自分が考えていることを100パーセント伝えることはできないと思います。

西川:そうですよね。言葉って、相手に分からないとだめだから、社会の都合に合わせて成形されています。自分の気持ちなんて、そういうもの以前、ですから。だから社会の中で通用するところにのせようと思ったら、やっぱり過剰であったり過小であったり歪んでしまうということは、もちろんあるわけです。20世紀、言語の哲学の時代で、言葉がいったい人間の知的な活動というか社会生活の中でどんな役割をしてるのか、みたいなことを考え直す試みがいっぱいされています。

B:やっぱり伝わらないことだらけです。私は、手話についてすごく興味があって、今フランス語の手話も勉強したいと思っています。

西川:僕手話あんまりよく知らないですけど、フランス語の手話は日本とは違うのかな? 手話って非常にローカルなんですよね。

B:私はすごく語学の勉強が好きですけど、でも最近は、なんか「言葉は嘘」みたいな感じがして、だんだん興味がなくなってきて(笑)。それで手話の勉強したいと思いました。行動で表したいと考えています。

西川:

言葉といっても、文字とそれから「声」があります。声の言葉って身体ですよ。顔と一緒です。一人一人声は全部違うんやから。いわゆるマスメディアになって、印刷されたりだとか、コンピューター上の文字情報、テキスト情報になってしまうと、もうそこには個性なくなってしまいますけど。

本来言葉が持っている肉体性、「身体性」とか哲学でもよく人は言いますね。だから僕は朗読してます。「小学校じゃあるまいし」と思うかもしれないけど、僕の読みに僕の理解はだいたい表れてしまってます。

B:ふーん(笑)、

西川:

ほんとはもうちょっとここで考え込まなきゃいけないのに、つらつらつらっと読んだら「ちょっと分かってないわ、この人」って分かるじゃないですか。

だから僕、学生さんに授業をする時は必ず声に出して読んでもらってました。「幼稚な授業するな」みたいな意見もありましたけど、それで分かるんですね。読んでもらったら、その子がここをどう理解してるかっていうのはわかります。

そういう意味では、声の言葉はどうしようもなくその人を表してしまう部分もあるんですよ。だから僕は音読を大事にしていきたいと思います。

フランス語だとどんな感じがするのかな。ジェラール・フィリップ[*5]の『星の王子さま』の短いラジオドラマは聞いたことあります。今日のところでもあるじゃないですか、「ええ! それは傑作だ」みたいなところ。そういうところは「ああ、なるほど」と納得できる声で聞こえてきますね。

だから言語かかわらず、音読するっていうのはいいんだと思います。みんなにもちょっと音読してもらおかな、とは思ってるんだけど(笑)。

[*5] ジェラール・フィリップ:Gérard Philipe 1922-1959、フランス・カンヌ出身の俳優。1940年代後半から1950年代のフランス映画界で2枚目スターとして活躍した。

B:言葉は心の矛盾を表すこともできないんでしょうか?

西川:

同時には無理でしょう。「aでもありbでもあり」っていう、「aでもありbでもあり」って必ず列になっていくから。言葉には順番あるから、和音みたいに同時には無理なんですよ。

文字は特に無理なんです。必ず順番がありますから。同時にはやれない。だから何を先に言うのか。「生きていたい。でも死にたい」って言うのか、「死にたい。でも生きていきたい」というのか。意味が全然違うでしょ。言葉っていうそういう型にはめるときに前後やとか間合いが問題になってくるんですよ。

『星の王子さま』の声

西川:

心には前後もへったくれもありません。「心の『前』はどっちですか?」と言ったところで分かりません。でも「言葉」には前とか後ろがあるわけです。間合いもちゃんとある。

だからそういう意味で、形を持っていない気持ちをいったん言葉にする、文章にする、もしくは何か振る舞いにした途端に、目に見えるものになるんです。でも、それは一部、心とは違うかもしれない。

でもこれも「内」と「外」って考えているからです。表現という言葉があるでしょう。「表現」って「表」に「現れる」ですから、あれは「内なるものを表に出してるのか」と思うわけですが、その前提は「内と外とが違うもんだ」という考え方です。哲学だと「これもほんとうかどうか」っていう議論があって、いろいろややこしくなってくるんです。

そうそう、僕が今日ちょっと言いたかったことがありました。ずいぶんあと、30ページのⅤの前ですね。

でも、残念なことに、ぼくは、箱の外を見ただけで、中のヒツジが見える、そんな人間ではありません。ぼくはたぶん少しばかりおとなたちみたいなのです。ぼくはもう年齢を重ねすぎたにちがいありません。

僕はここにサン=テグジュペリに対して非常に文句があります。「いやいや!王子は箱の外を見ただけで中のヒツジが見える、そんな超能力者じゃないで。外を見ただけで中が見える、外と中とを区別するようなそういう考え方の人間じゃない」と僕なんか思うんです。

もうちょっと説明しないと分からないかもしれません。内側が透けて見えるっていうことは「外」があるってことです。「内と外があって、外だけしか僕たちの目には触れないんだ」、「目はしょせん外側しか見えない」ということでしょうか。そもそも「外ってあるんやろか?」って思うんです。

僕の師匠の鷲田先生は「心は見える」って言いいます。「心は見える?見えない?」じゃなくて「心は見えるんじゃないの?」と言いはる人なんですね。言葉にしてもそうです。「言葉が生きてる」っていうのはどういうことなのか。少なくとも「声」に出してる時には、その人の現実の生きてる姿から切り離すことはできないわけです。

だから、26ページの4行目ぐらいにこんな文章が出てきます。

おとなたちは君たちに、大切なことはなに一つきいたりしません。「その子はどんな声でしゃべるの? どんな遊びが好きなの? チョウチョウの標本を集めているの?」なんていうことは決してきかないものですよ。

おとなたちは「その子の歳はいくつなの?」とか聞いてしまう。でも、パイロットが最初に大切な質問としてあげているのは、「その子はどんな声でしゃべるの?」だと。「声が大事」と言っているんです。「その子は何をしゃべったの?」ではないんです。「その子の声はどんな声なのか」ということ。相手が何を言うかではなくて、どんな声なのかということなんです。「どんな声にあなたには聞こえるの? だから、あなたはその子の友だちなの?」ってことです。「声」について、もう一度考えるのも面白いですね。

「言葉と声」についてはいろんな人たちがいろんなふうに言ってます。サン=テグジュペリは間違いなく意識的に「言葉と声」を扱っています。王子さまが最初に出現した時、姿を現す前に「おねがい、ヒツジの絵をかいて」っていう「声」で登場してきたり、そのあたりは一貫しているんです。

サン=テグジュペリの『星の王子さま』は、哲学の論文じゃないですから、もちろん「声は大事だよ」とか「声がいかに大切か」と滔々と述べてはいません。

でも、緻密に計算され尽くしてあります。登場した時も「声」からですし、途中に入ってくる様々な時にでも「声」はものすごく大事に扱われています。

「おとなたちは大切なこと聞かないんだ」「その子はどんな声でしゃべるの?って聞かない」もそうですし、最後もそうです。星を見て「笑い声が聞こえるでしょう?」となっている。王子の笑い声が聞こえるんですよ。

声がものすごく大きなテーマになっています。「声」は別に難しい言葉じゃないですよね?フランス語でも日本語でも。でもその「声」が作品の中でどんなふうに使われているかについては、ものすごく深い意味があります。読み取ろうと思ったら読み取れるはずなんですよ。

これは僕の単なる思い込みではありません。ほんとにカチッと、ここでなきゃいけないというところに入っています。王子の登場の場面や王子が去ってからの話とか。それから、大人たちがいかに馬鹿なのかって言う時に、ちゃんと「声」が入ってるんです。

だから、「声」についてはまた考えてみたいと思っています。「ケア塾のメンバーは「声」をどんなふうに考えるのか」や「ケアの場面で「声」についてどう考えるのか」みたいなことを考えたいです。

僕は質問しませんけど、疑問はたくさんあるんで、みなさんとも共有できればいいですね。答えは別に言わなくていいんですよ。自分にはこれが分からへんということだったり、自分はこれが気になってるということを話し合えればいいかなって思います。

サン=テグジュペリについて

C:最初の王子の愉快さでガッハッハッハッハって、そこまで大笑いするのは何でかが分からないです。こんな代物に乗ってくる人がガーンて落ちちゃってっていう戯画的なところとか、自分も落ちたって共感がまああるのかもしれないけど。それでもまだこの大笑いの感じが分かりません。

それと、絵とか見たら、この19ページの絵はあんまりリアルではないんだけど、こっちの後ろ姿の絵とかは髪の毛まで描かれてて、なんかリアルやなあって思いました。

西川:これはコンスエロ[*6]っていう、彼の妻をモデルにしたと噂される絵ですね。

[*6] コンスエロ:Consuelo de Saint-Exupéry 1901-1979、エルサルバドル出身。1931年にサン=テグジュペリと結婚。コンスエロにとっては3度目の結婚だった。サン=テグジュペリとの結婚生活を綴った手記を出版している。(日本語訳:『バラの回想―夫サン=テグジュペリとの14年間』、香川由利子訳、文芸春秋社、2000年出版)。

西川:コンスエロはもっと髪が長いです。この絵はなんとなく女性っぽいですよね。あのね、いろんなこと研究するやつがいまして(笑)。トラのモデルはどこそこで飼ってた犬だとか、そんなことを一生懸命研究しているやつがいっぱいいるんです。それによると「これはコンスエロがモデル」だと言ってます。

C:ああ、なるほど。あとのほうがこうスリムになってスタイルが良くなって。最初のほうは子どもの体型なのに、あとになったらなんかやたらこう、スラっとなってますよね。

西川:

それも彼自身が言い訳してますね。「僕はちゃんと一生懸命描くけど、あの、いっぱい間違える」って。どこかな。ああここ。29ページの真ん中ぐらいです。

もちろん、ぼくはできるだけよく似た王子さまの絵をかくつもりです。けれども、うまくいくかどうかは、心もとないのです。一枚くらいはうまくかけたとしても、つぎの一枚は王子さまに似ても似つきません。王子さまの背丈にしても、ぼくは少しは間違ったりもします。

サン=テグジュペリは、いわゆる童話的な、非常になんかファンタジーあふれる作品を書いた人だから夢想家のように見えますが、そんなんじゃ飛行機運転できるわけないです。ほんとにめちゃくちゃ理系の人なんですよ。ちっちゃい時から機械いじりが大好きで。

暇になるとこういう少年の絵をどこにでも描いたり、それか高等数学をなんか暇つぶしにやってたらしいです。だから緻密な計算と、その計算とは全然違うような空想っていうか夢想に近いような世界を両方行き来する。それこそね、人間の土地にもいながら飛行機に乗る。そういう二つを駆け巡るような人生でもあったし、彼自身の性格にもそういうとこあったのだと思います。

結構きちっと計算されつくしてる部分がある。でもその計算が見えないところがすごいよね。とはいえ、最初のうちは別にそんなふうに思いませんでした。僕は何十回も読んで、初めて気づいたわけです。

C:あとはまあ、イギリスの小児科医のウィニコット[*7]も、非行少年に「なんで物盗るんや」とか言ってはいけないっていってますね。言ったことによってその人は「そうなんだ」って思っちゃうって。

[*7] ウィニコット:Donald Woods Winnicott 1896-1971、イギリス出身。小児科医、精神科医、精神分析家であり、特に対象関係論の領域で広く知られている。

西川:

難しいんですよね。何にも言わなければいいのかっていうとそうじゃないし。だから傾聴にも暴力性あるしね。もちろん診断的、指導的っていうか、そういう話し方にももちろん暴力性はあります。

でも人間関係、人間のコミュニケーションが、暴力的な側面を抜きにありうるかと言ったら、やっぱしないんですよね。ヤマアラシのジレンマじゃないですけど、近づけば必ず傷つける。でも遠くに離れてはいられない。

一人では決して生きていけないけれども、必ず人と出会えば相手を傷つけ自分も傷つけられてしまうみたいなところがある。計算通りにいかない弱さみたいなものは、やっぱりたっぷりある。

『星の王子さま』にしても痛い話といえば痛い話なんですよ。ハッピーエンドではないんです。

長見:もう一つのスペシャルは、ネパールの、ココペリヘルパー(笑)。

西川:あの、どうでした? 話は。

D:話はたぶん分かるけれど、今、説明は難しい(笑)。

長見:ちょっと読んでるんでしょ? 緑橋でも。

D:緑橋でも読んだけど、読んで分かるけど、説明するのはちょっと大変。

西川:

いや別に説明しなくていいですよ。「おとな」相手には説明しなきゃいけないけど、僕は大丈夫(笑)。今日のところは、ほんと短いですけど、案外大事な言葉がいっぱい書いてあると僕なんかは思ってます。こういうかたちで読まないとケア塾茶山にはならないと僕は思っているんで(笑)。

そちらの方はどうでしたか?何かありますか?ケアの話って言われても、ええっ?て感じでしたよね。

E:ええ。ほんと、ここの場が何か全然分からずに入ってきてたので。

西川:別にケアについてじゃなくてもいいですよ。

E:相手について知らなきゃ失礼だなと思ってて。いつももっと調べようと思っていたんですけど、今日の話を聞いてなるほどって思いました。

西川:尋ねずに聞くって難しいですよね。僕は実際にはできません。すぐに質問攻めにしてしまったりしますし。

そうそう、ジェラール・フィリップの朗読のレコードを聞いてたら、意味は分からんけど、何となく、ああ子どもやったらそう笑うかなあ、いう感じになってました。僕の「わっはっは」とは違う。流してみましょうか。

(音声流れ始める)

これ、短くしてあるんですけどね。「千マイルも離れた砂漠の中で」っていってますね。

F:結構こんな雰囲気で残ってるんですね。

西川:ずいぶん古いやつです。ジェラール・フィリップは、アラン・ドロンの前の戦前の二枚目。

(音声流れている)

西川:可愛い声でしょ。こんな声出えへんよね。

長見:Bさん、ちょっとあとでフランス語で読んでよ。

B:(笑)

西川:いいでしょ、これ。王子の声も。僕あの、パイロットの声が大好きやねん。ジェラール・フィリップは『モンパルナスの灯』っていう映画でモディリアーニをやってたんですけど、どうしようもない男でしたね。大好きなんです。

(しばらく歓談)

西川:内藤濯が星の王子さまの勉強会をやった時に、美智子妃殿下がお忍びで来てたらしい。それを女性雑誌か何かにすっぱ抜かれて、できなくなってしまって。で、内藤濯にこのレコードを美智子さんがプレゼントしたらしいです。

(しばらく歓談)

おわりの雑談

西川:Gさんはどうでしたか? 「尋ねずに聞く」のところとか。

G:いやあ、話したいこといっぱいありますね。黙っておくことの難しさはやっぱりあるよなって最近思います。ヘルパーとして入ってると、気まずくてなにか言っちゃうんですよね。間が持たない。「最近どう?」とかだったら別にいいと思うんですけど。なんか自分の興味ないことまで聞いちゃって。でも実はそれが逆に自分が前から気にしてたことだったりとか。何と言うんですかね。決定的なことを黙っていられずに聞いちゃったなあ、みたいなときがあります。

西川:黙っているとなんで気まずいのかな。

G:分からないです。

西川:でもあんまりぺらぺらしゃべっても気まずいでしょ?

G:そうですね。疲れます。疲れるから駄目ということもないんですけど。「凡」っていうデイサービスの施設ではわりと黙ってやれていたので、今考えたらすごい変な場所だなと思いますね。あの場はどうやってできてたんかな?って今思います。黙っていても一緒にいられるっていうのは結構特殊な能力なようにも思います。

西川:別に役に立とうと思わなかったらいいんじゃないですか?すぐに役立とうと思わなかったら、「何かご用ございませんか」みたいなご用聞きをやめたらいいんじゃないですかね?

G:いやーそうですねえ。あと、それと繋がってると思うんですけど、適度な関心を持ち続けるみたいなことを最近考えたりもしています。適度な関心というか。最近、利用者さんの一人に関心持ちすぎちゃったのかなと思うこともあったりして。それも駄目な気がするし。

西川:なんで駄目だと思うのかな。それもよく言われていますよね。治療的距離とか適切な距離、付かず離れず、とか言いったりします。でも、それだいたい言葉のマジックでしょう。それが何なのかを、丁寧に自分の経験と一緒に考えることだと思うんです。やっぱりある意味ね、巻き込まれなかったらいいケアはできませんよ。

G:巻き込まれる?

西川:相手の何かに。問題に巻き込まれるというか。たとえば、看護学生の中でも、実習生の最初は、もうやかましいぐらい患者にまとわりつきますよね。

G:(笑) ああ…。

西川:だって、役に立たへんかったら自分のいてる意味ないわけですから。自分に意味を認められないねん。だからほら「認めて、私がいるって言って」ってなる。

G:いやもうめっちゃ分かりますよ。ほっとけないっていうか。

F:ほっとかれたくない。

G:ああ、そうかもしれないですね。

西川:ほっとけなくはないねん。ほっとかれてる感じがするわけです。看護学生はこれから看護師になろうと思っているわけです。「看護師さーん」て言われることをイメージしてる。それなのに患者さんが何にも言ってくれない。「ええ? どうしたらいいですか、心を開いてくれません」ってなる。

G:あと、知らないほうがよかったな、って思うことがいっぱいあります。たとえば本読んだりとか、西川さんの周りの方の話とか聞いたりとかして、こういうのがいいケアなんかな、みたいな思っちゃったせいで、逆にこう変に力入るというか。そうならないといけないな、みたいな。別に知らなかったら。もっと普通にその利用者と、まあ人と人とっていう感じじゃないですけど、楽に付き合えてたのに。

F:いいように見られたいって思ってんやな。

G:そうですね、たぶん。

F:みんなそうやけど。

G:うーん、最近は「ちょっとほっとく」っていうのがテーマです(笑)。ヘルパー、ですけど。

西川:ほっとくっていうか、まあ僕も「何もしないケア」っていうのでずっと発表してたから。

G:ああ! ああ…。

西川:しないケアのほうが必要なんですみたいな。良かれと思ってすることにろくなことがないみたいな話です。「できなくてしない」のと「しない」のとは別です。

G:そうですね…。

西川:鷲田先生が、誰の言葉だったか、「請われればいつでもひと差し舞う用意がある」とかいってました。普段からやるわけじゃないけど、やってほしいって言われたらいつでもやるみたいな。いつも準備はあるけれど。請われればいつでもするみたいな。何もこちらから見せびらかすことはない。

G:なるほどね…。

西川:ウルトラマンも、ずっとウルトラマンやったらどう思います?

G:(笑)

西川:3分間で仕事終わって帰ってくれるからウルトラマンはいい人ですよ。あれがずっとあの大きさでずっと地球上におったらあれも怪獣の一種。

G:確かに「ちょっと邪魔やな」ってなります(笑)。

西川:だからナースやがずっとナースだったら相手もずっと患者でいなきゃいけないし、ヘルパーがずっとヘルパーやったら、こっちもずっと、なんか障害者になったりしとかなきゃならんくなる。

F:職場にすごい張りついて頑張る人はおるなあ。燃え尽きるんちゃうかって思います。

西川:それはだからね、ある意味自分に自信がないんですよ。不安なんです。でも看護師さんて言われない限りは看護師さんじゃないんですから。相手から呼ばれて初めて立ち上がってくる。「私はナースです」って言ってたら駄目だし、名前と免許書見せてたら駄目ですよね。

F:そんなことに気づいたらもう定年近い(笑)。

西川:そうですね、やめてからですね。

F:気づきはじめたら定年みたいな、

一同:(笑)

F:そんなんありますね。

(第4回終了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?