【ブルアカ最終編】大人の責任を託されて

『ブルーアーカイブ』のメインストーリーの最終編4章までの感想/考察になり、ブルアカ自体の考察も含まれます。

また同ゲームの正月イベント『喰積の 前にいささか ~一番勝負~』および『少年は残酷な弓を射る』という映画にも軽く触れます。

また画像は特に注釈がなければ上記ゲーム画像になり「© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.」になります。

――バトンを渡されたような気がした。

ブルアカ最終章で驚かされた事実の1つは先生が使っていた「大人のカード」が――切り札的なメタファーではなく――ネット上での大人のゲーム課金方法を表す「クレジットカード」をそのまま指していたということだった。別世界線の先生であるプレナパテスが「大人のカード」を使う姿から主人公側の先生も同じ動作をしているだろうことが予測でき、先生とプレイヤーは重なった存在であることをブルアカは強く描写してきたのだった。

また最終編のシナリオが進む中で、プレナパテスがこの世界線を破壊しにやってきた理由が、シロコテラーとプラナ(プレナパテスのシッテムの箱OS)を他世界線の先生に託すことだったと判明する。訪れた理由は「色彩の嚮導者」の体として、世界を滅亡させようとする形にはなるが、自分が失敗したことを乗り越えられた世界線にいる自分自身であるならば、それを乗り越えてくれるはずだと信じて。彼は往生の際、先生に「生徒たちを……よろしく、お願いします」と託して爆発に飲まれる。

プレナパテスが託した相手は別時間軸の自分自身であったものの、先生がプレイヤー自身と強く重ねられていることから、何か私にもバトンが投げられた気がした。とはいえ、以前から懸命に生徒たちを導く先生の姿には感化されていた所があるように思う。今回の最終編の構想は「他人事ではないよ」というブルアカからの大きな投げかけだったのではないか。ブルアカか、シナリオ担当のisakusan氏かの範囲はわからないが、きっと自身が感じている「責任」を果たそうとしたシナリオだったのだと思う。

しかしながら、言及される大人の責任とは実際何のことだろうか。考察としては少しズルだが、今まで主にメインストーリーでブルアカが描いてきた筋から、言語化してみようと思う。

ブルアカが描いてきたもの。それは「私は何者か」「私はなぜこの世界にいるのか」という存在の問いに苦しみ、彷徨う、人間という生き物――生徒たち――の有り様。そして、その苦しみの中にいる彼女らが自分自身の人生を歩めるように、先生は手助けしてきたのだった。

彼の自我が芽生えたのは「あなたは誰ですか?」という問いに晒され続けることによってだった。それによって、彼は自身に対してメタな視点に立てるようになった。

モチーフを元に作られた存在

ブルアカのキャラクターたちにはその造形にモチーフか、それに近い存在があることが知られている。メインシナリオで特に中心的に扱われているものとしては、ホシノは「ホルス神」、シロコは「アヌビス神」、アリスは「名もなき神々の王女」、ミカは「ミカエル」だろう。凸アイテム名が「神名文字」という名称から、おそらく全てのキャラクターには神か天使か悪魔か、それに準ずるモチーフがあり、彼女らはその卵のような状態と思われる。しかし、それらは決して彼女ら自身の気質から持つ特性ではなく、「世界」が――キャラクター造形作成時に――一方的に彼女らに押し付けた類のものである。

メインストーリーでは、彼女らが自身の預かり知らぬ、その押し付けられたものによって振り回される様が描かれる。ホシノは「神秘」を求める黒服に誘拐され、アリスはリオにリスク回避のために処分されそうになる。(ミカは立ち位置としては特殊なため、後で言及する)

最終編では、シロコは別時間軸の「恐怖」化した自身と対面させられる。シロコは激高しながら反抗するが、シロコテラーに「あなたはこれ(死の神)だよ」とひたすら突きつけられる。

ところで、別時間軸でシロコが「恐怖」化したのは、「色彩」に触れたことによってだった。しかし、「色彩」とは何だろうか。

「色彩」の到来:『不許複製』から

ゲマトリアのゴルコンダとデカルコマニーは、ルネ・マグリットの絵画がモチーフと言われている。「色彩」の到来については、そのルネ・マグリット『不許複製』が答えに至るヒントかもしれない。

この作品では一人の人物が鏡の前に立っている。しかし、鏡の向こう側も後ろを向いており、なるほどおかしい絵だと鑑賞者は思うだろう。さらにもう一歩踏み込んで、仮にこの作品のままが正しいとした場合、ちょっと気づく点がある。私(鑑賞者)は鏡にも同じ人物の後ろ姿が映っていることを知っているが、中の人物は自分の後ろ姿だと気づくだろうか? 彼は自分の後ろ姿を見れないのだから。気づいてもらうには、作品の中の彼に「鏡の後ろ姿はあなたの姿ですよ」と伝えるしかない。この”伝えること”が「色彩」の到来だろう。つまり、観測者からの口出しだ。

そして「色彩」とは「メタ知識」そのものだと思われる。「色彩」自体には「意志」も「善悪」もない。

「色彩」の到来によってキヴォトスが滅ぶのは、キヴォトス自体がゲーム内の存在でしかないというメタ知識をキヴォトス自体が確信することによって滅ぶのだろう。例えば自分がもしかすると誰かの小説の登場人物かもしれないと思い、それが確信に変わった瞬間があった場合を思い浮かべると良い。

シロコが「恐怖」化した条件自体は不明なところがあるが、「色彩」に触れたという側面に関しては、「私は何者か」という問いに対して、メタ知識としてのモチーフ「アヌビス神」という解が彼女に与えられたということのように見える。

「シロコ」というシニフィアン、「(アヌビス神)」というシニフィエ

「色彩」の到来の前提となる、モチーフと生徒の関係に関しては、無名の司祭によって、ラカンの用語を用いて説明がなされている。これをシロコに対してパラフレーズしよう。

「(アヌビス神)」という捉えようのない(現実的な)存在を、「アヌビス神」のイメージを形どり(=想像的に)、モチーフに沿って作られた「シロコ」という存在で捉えようとしている。「シロコ」という存在は象徴的に「アヌビス神」に対して、一対一対応(=記号)あるいは隠喩として対応する存在である。

要は「シロコ」は「アヌビス神」を降ろすために寄せて作った依り代であるということだろう。そして、その内在論理は「シロコ」という存在は概念として「アヌビス神」とつながりがあるため、彼女は「アヌビス神」を降ろすに足る存在になっているというロジックだ。(似た者は引かれ合うという(象徴界を通じての)魔術的なロジック)

また「シロコ」は無名の司祭にとっては、神降ろしに成功した以上、神自体と同等な存在なのだろう。司祭が先生に対して「驕るな」と怒鳴ったのは、(司祭にとっては)ただか依り代であるシロコの個の方を先生が強調・尊重したからだ。

ところで、「恐怖」として神が降りる(「色彩」が到来する)条件の1つは――内部ロジックはよくわからないが、観察事実として――人生は「苦しみ」という考えに至ることのようだ。

人としての苦悩:「色彩」あるいは「世界」というカント的物自体による規定

理解できないものを通じて、私たちは理解を得ることができるのか

本編で繰り返されるジェリコの古則第二。本編を見た方なら分かると思うが、何回も使い回され、その都度何が当てはまるかが変わる。このような格言の使いまわし方は「意味は多義的であればあるほど良い」というフランス的な流儀だ。好きな人は好きだが、嫌いな人が嫌いだろう。

この古則に「色彩」と存在の問いを当てはめてみよう。つまり、「色彩」の到来を通じて、私たちは「私は何者か」という答えを得ることができるのか、である。「色彩」の到来とは、例えば、私は人間であることそれ自体は動かしようのない事実である。私は生物学上の性別は男/女であることは動かしようのない事実である。シロコにとってアヌビス神が自身のモチーフであることは動かしようのない事実である。理解はなく、事実がある。それは”理解は”できないものだ。このような事実はカントで物自体、ロマン派哲学では(宇宙の)意志とも呼ばれる。

補足的になるが、芥川龍之介『河童』の、ある一節を紹介しよう。河童の子どもは生まれてくる前に親から条件を聞いて、同意した場合にだけ生まれてくる。同意しない場合は彼/彼女は生まれることを否定して生まれてこない。”河童”と比較して気づくのは、私たちは自分で同意することなく、この世界に勝手な条件で、勝手に産み落とされているということだ。

勝手に産み落とされた後の「色彩」の到来は「私は何者か」という答えに足りうるのだろうか。答えは否である。ただただ押し付けられるだけの状態であり、苦しみに支配される。シロコテラーは身をもってその苦悩を叫んでいる。

シロコテラーには(心的)防衛がいくつか見られていた。ホシノたちを避けるかのような逃げ方、プレナパテスを実際に自分の手では殺めていないのに「私が殺した」と言い切る仕草など。それはどこか今の自分を自分で認めてない所があるように見える。

「色彩」による規定(=「アヌビス神」)には、アドビス高等学校生としてのシロコは入ってこない。シロコにとって、私が「アヌビス神」だとすれば、私のものであるはずの「アドビス高等学校生としての自分」も、先生を殺したくないと思う自身の気持ちも、”私”から追い出されてしまうのだ。それが言葉によって引き裂かれてしまう人間(=話存在)の持つ苦悩なのだ。(ラカンの用語で言うと「主体の分裂」と呼ばれる。ブルアカの表現を用いると、私の在り方が「捻れて歪んで」しまっている。プレナパテス先生の時間軸で起こったことが「捻れて歪んだ先の終着点」と形容されるが、「捻れて歪んだ」のはまず生徒たちのことだ。)

プレナパテス(先生)は、そんなシロコに対して、言葉を投げかける。個としても自身に戻れるように。それ(「アヌビス神」)は君じゃないよと。

これらはゲームのキャラクターに起こった葛藤の話で、実際の人間とは違うのでは、と思うかもしれない。しかし、この「色彩」に”引き裂かれる”ということ自体は(厳密には精神病圏の主体を除いて)誰もが経験したことのあるはずのことになる。精神分析という分野で「性」という要素が注目された理由の1つもこの”引き裂かれ”にある。例えば仮に肉体とは別に精神なるものがあったとしよう。その精神なるもの自体に性別はあるのだろうか。性別は肉体の都合でしかないのだ。私たちは”河童”ではないため、生まれてくる前に性別は選べない。”私の”生物学上の性別は「色彩」の到来でしかなく、私たちの心は否応なく男/女に引き裂かれたことがあるものだ。(例えば、ドルトはこの性別による引き裂かれを一次去勢においている)

ブルアカの、引き裂かれる人の苦悩を描く姿勢は、昨今の擬人化でキャラクターを量産するような体制への一種のアンチテーゼなのは間違いない。彼/彼女らは”河童”ではないのだから、勝手に産み落とされれば、その擬人化の元モチーフを、人であるならば、往々にして簡単に受け入れられるはずがないのだ。生まれて名づけられた自分の名前に対しても(主体の分裂への抵抗を感じて)どこか微妙な距離感で生きている人が多いものだ。

またブルアカが上手いのは、このような人としての苦悩を描く際に、例えば『シャニマス(アイドルマスターシャイニーカラーズ)』のように、記号化できない(現実的な)生の人物を描き続けるという手法ではなく、比較的記号的に受け入れやすい(分かりやすい)性格がありつつ、キャラの背後にモチーフ(外部からの規定)という物自体を用意して、モチーフに引き裂かれる人間という状況を作っていることだろう。表向け受け入れやすつつ、引き裂かれる人としての苦悩に焦点を当てれてるんだよね。

聖園ミカ:生徒と私たちを繋ぐ子

人としての苦悩という話をしているけど、これまでの話は、結局モチーフを元に作られたキャラクターの内部葛藤の話で、実際の人間が感じる苦悩とはズレているのでは?と感じる方もいると思う。

それは概ね正しい。確かにシロコにおける「アヌビス神」のような、自身のモチーフなるものを確信して悩んでいる人間はいないだろう(実例に出した「性」に悩む方などはいる)。一方で実際に私たち迷える子羊によく起こりうることは、「色彩」(確定的なメタ知識)ではないが、他者や社会の視線の中にある「色彩」かのように感じられてしまうものに翻弄されるということだ。そして、その振る舞いとして、一番近いキャラクターが「聖園ミカ」になる。

ミカのモチーフは「ミカエル」=「神に似たる者」だが、立ち位置としては特殊で、「ミカエル」自体が人間のように周りに左右される存在であり、作中のミカも同様である。

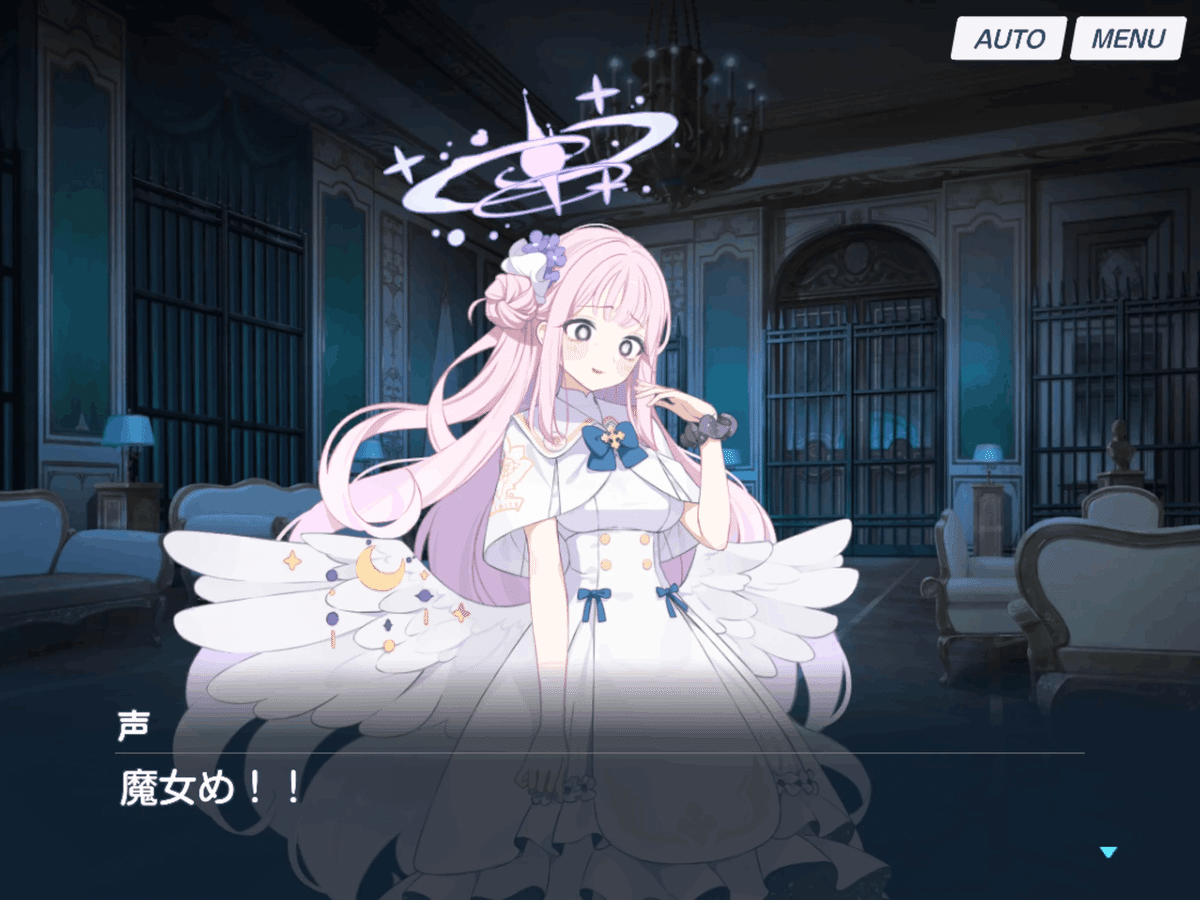

ミカは周りの状況や声によって(ここでは)

「魔女」を「色彩」かのように感じてしまっている。

メインストーリーの『エデン条約編』では、ミカが「私は何者か」という根底の問いに振り回され、「色彩」のように感じられてしまうものに引っ付いたり離れたりする様が丁寧に描かれている。彼女は、外部から与えられる像(親や社会から求められる像や、外的偶然と整合性を取るための虚像など)を「色彩」の到来と勘違いして、自己規定をコロコロと変えてしまう。詳細を知りたければ、ミカの内面の移り変わりについて言語化しているので、下記の記事を見てもらうと分かってもらえるだろう(証明の不可能性に対抗するために《記録》という手段かつ名目をとっているので、主観で書いてます。そのため、2章までは流し読みで大丈夫です)

参考として、「ミカエル」やキリスト教などの元ネタの観点からの考察で詳しいのは下記の記事になる。方法は違うが、ミカに対しての解釈は私と一致している。

ブルアカはミカにかなり力を入れていた。メインストーリー内で『エデン条約編』だけが――他が最大2章までのところ――4章まであり、しかも4章は実質ほぼミカの救済の話であった。当初から、彼女の有り様にプレイヤーの心が引っ付く潜在能力の高さを見込んでいたことが伺える。そして、シナリオの出来からも、人気が出たのは必然だっただろう。

「色彩」の到来を通じて、私たちは「私は何者か」という答えを得ることができない。では、「色彩」ではなく、「色彩」のように感じられてしまうものの到来はどうなのだろうか。ミカの『エデン条約編』での翻弄の旅からも分かるように、同様に否で、苦痛の旅路となる。

一方で、ブルアカは「色彩」によらない答えの出し方も掲示しており、それは「奇跡」と名付けられている。

「奇跡」:私の見つけ方

ですから――帰りましょう、先生。

私たちのすべての「奇跡」が在る場所へ。

それが――

理解できない他人(もの)を通じて、己(たがい)の理解を得ることができる方法。

連邦生徒会長

「奇跡」という言葉はそれなりに広い意味合いで使われているが、以下のように見える。「奇跡」とは大人の責任を果たす選択によって生じた結果のことであり、生徒たちが「捻れ」ずにあること、あるいは「捻れ」ずにある生徒自身のこと。文脈によっては、さらに、そのような状態の生徒によってもたらされた事態までも指している。

また最終編のラスト『あまねく奇跡の始発点』にて、連邦生徒会長によって、この「奇跡」に至る方法として、ジェリコの古則第二に複数の要素が付け加えられる。それらは「他人」「存在の問い(=己の理解)」「相互性(=たがい)」である。

この拡張された古則を当てはめることができる関係はいくつかあるだろうが、個人的にシロコテラーに着目したい。シロコがシロコテラーに渡した「銀行強盗」の覆面がとても象徴的に思えるからだ。

この覆面には、対策委員会の一員という繋がりと、個として「銀行強盗」という手段を厭わず実行するシロコらしさがある。「銀行強盗」の覆面で私らしさを取り戻すというのは一見トンデモに見えるが、自分らしさはもはや選べないもので、気付くものなのだと実感させられる。

これがヒントだろう。「奇跡」に至るには「内的な衝動(なりたいやこれがしたいという気持ち)」を(「色彩」よりも)優先するということを肯定する必要がある。またその「内的な衝動」の発生に繋がるものの1つとして「共同体(身内)の意識」がある。私は私の位置を、身内に対しての位置として(互いに)見つけれる。

私が見つけ優先すべき私は、縦(「色彩」や「色彩」のように感じられるものなどのメタ知識)からのものではなく、内や身内の横に見つける私なのだ。「奇跡」の条件は、内や身内の横に見つける私を必ず優先することだ。

メインストーリーで見てきた「奇跡」を見ていこう。

アリス(『時計じかけの花のハヴァーヌ編』)

アリスもとい「AL-1S」は「名もなき神々の王女」として作られた存在である。しかし、「KEY」と比べ、アリスはその使命を持っているという意識はなかった。ゲーム開発部が人員の問題から廃部危機であったということもあり、アリスは先生とゲーム開発部の面々に暖かく迎え入れられる。また「勇者」として学園内を闊歩する彼女は、ゲーム開発部だけでなく、ミレニアム学園の中でも共同体の一員として受け入れられていることが描写される。しかしながら、リオにアリスは「名もなき神々の王女」もとい「魔王」だと指摘された上で、アリスは自分のコントロール外の出来事でモモイを傷つけてしまったことを悔やみ、モモイ達のことを想って、自らを犠牲にする選択をする。

アリスは迷惑をかけているという感覚から「勇者」になりたい気持ちを犠牲にしている。

私は消えるべき「魔王」だから……と

「魔王」は押し付けられたものにすぎないのに

しかしながら、先生やゲーム開発部はアリスを探し出し、迷惑と思ってないこと、「自分が誰なのか、それは自分自身で決めるもの」「君がなりたい存在は、君自身が決めていいんだよ」という言葉をかける。共同体への配慮を、共同体側からそれは配慮しなくて良い、自分のなりたいようになって良いんだと強く投げかける。アリスはその言葉をもらってはじめて「勇者」になりたいという自身の気持ちを前に出すことできるようになる。アリスは先生たちに”自分”を肯定してもらって、”自分”になれたんだ。

ミカ(『エデン条約編』)

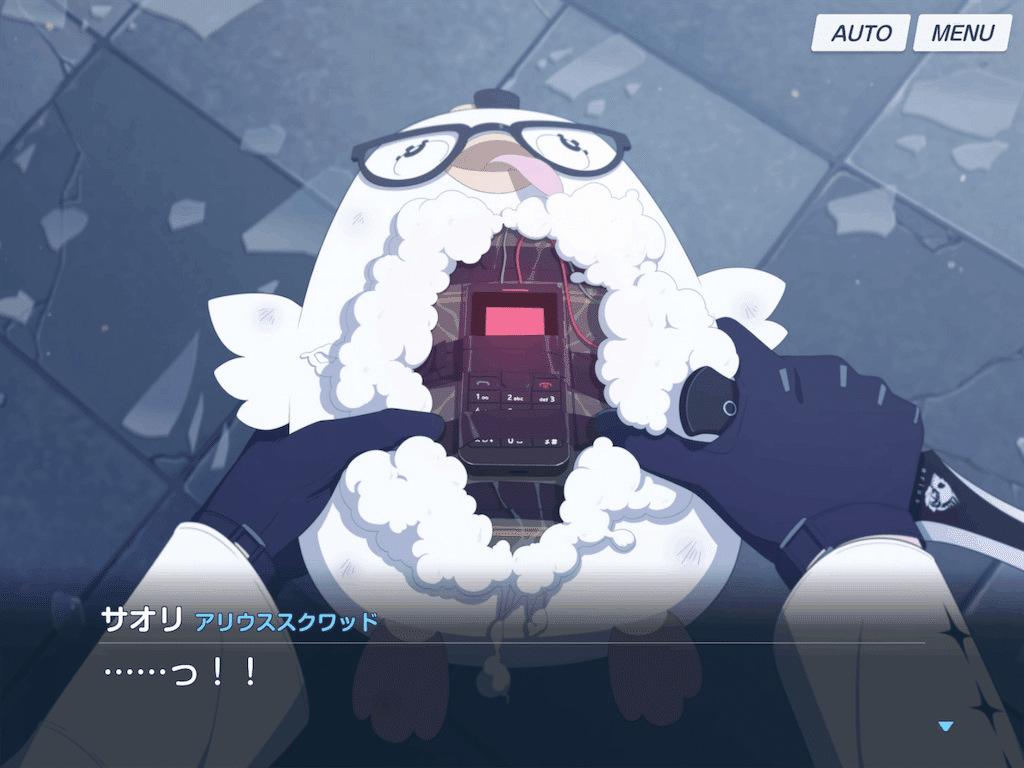

経緯は複雑なので割愛するが、『エデン条約編』4章にて、ミカは、アリスにとって「魔王」にあたるものを2つ抱えている。1つは「魔女」であり、もう1つは「(不幸の原因)」=「疫病神」である。そして、ミカはサオリのことは「疫病神」として自分と同じ位置の人間だと考えていた。そんな中、ミカはサオリと問答し、サオリが自身を「不幸の原因だからこそ、幸せになりたいと望む」と発言した際、ミカはサオリの中に、同じように不幸の中で幸せになりたいという自分自身を見つける。この発見を持って、サオリはミカにとって鏡像という形で一種の身内になった。

この後、先生がミカの前に現れ、ミカは「魔女」じゃないよと声をかける。落ち着いたミカはサオリがアツコを救出するのを手助けするため、一人でバルハラに立ち向かう。その折、彼女はサオリに強く自身を重ねる。

多くの人を騙し、絶望に陥れたあなたでも……

最後の最後に、誰かを救うことができたなら……

苦痛だらけのあなたの人生も、それだけで報われる……

……そう、思ったのでしょう?

わかるよ――私とセイアちゃんもそうだもの。

鏡像であるサオリがアツコを助け、救済されることを、ミカが心から祈り、赦し、その行方を見送る者と自分を位置づけたタイミング。ミカは「祝福が、あらんことを――」と述べ、壊れていると思われた蓄音機からキリエ・エレイソン(主よ、憐み給え)が流れ出す。

(前略)

(ミカは)自身の過去を回想し、アリウススクワッドのために祈りと言葉と聖歌を口ずさむ。

さらに増える聖徒会を前に讃美歌を唱える彼女の背中は、その場にいる誰よりも凛々しく、美しかった。

「魔女」や「疫病神」という外部からの言葉の上ではなく、サオリが救われる道への礎として自身の位置を捉えたとき、つまり、身内に対しての自分の位置を見つけたとき、ミカは本当の自分の位置――心から納得できる自分の位置――を見つけ、救われたのだった。

大人の責任:誰が要求した?

「奇跡」とは大人の責任を果たす選択によって至ることができる。大人の責任とは、生徒たちが「捻れ」ないように、あるいは「捻れ」を解消できるように立ち振る舞うこと、だろう。

なぜ責任という言葉で言及されるかというと、(責任を果たさない場合に)ハンナ・アーレントの「凡庸なる悪」に通じるところがあるからだと考えられる。生徒たち(や子どもたち)から見て、私たちは(たとえ同年齢だろうと他者として)「色彩」のように感じられるものを与えてしまう立ち位置に既に参加させられている。盤上には既に挙げられてしまっているのであり、盤上での在り方をもう求められているということだ。私たちはもう既に生徒たちを「捻れ」させることもできるし、解くこともできる立ち位置にいる。だからこそ(ブルアカから)強く在り方を問われている。

この後に詳細には確認するが、先生の対応を見るに、大人としての対応を概要すると、生徒たちが内的な衝動を優先するように導く事、また「色彩」や「色彩」のように感じられるものに飲み込まれすぎずに上手く付き合える位置に誘導することだろう。そのうえで、また、内的な衝動の対象になるうる(自分の位置を発見できうる)共同体へ生徒を招くようにしている。

生徒たちは、自分の内的な衝動と社会から求められる態度の間で、自分の内的な衝動を優先して良いという言葉に出会わなければ、優先する根拠を持てない。大体は社会や他者から抑圧を求められるだけであり、それに従わなければ、罰を受ける、あるいは報酬をもらえない仕打ちを受ける。そうやって内的な衝動を抑えつけるようになっていく。このとき、社会や他者との関係の中で、「自分の内的な衝動を抑えつけて、要求に従う(=捻れて歪む)」ようになってしまうのと「自分の内的な衝動は肯定しつつ、要求とは上手く付き合う」ところで踏みとどまるのでは、とてつもなく大きな断絶がある。なぜなら、この分岐点で自身の人生への評価の正負が反転するからだ。自分の人生を負(苦悩など)として捉えるか、それとも正(喜びや楽しみなど)として捉えれるかの分岐点だからだ。

自分の人生を負(苦悩など)と考えてしまう生徒がいたら、誰がそんな風にしてしまったのかというと、抑圧を求めた側(大人)の責任以外にあるのだろうか。

「崇高」が「神秘」と「恐怖」に分かれる分岐点はここだろう

大人の責任の実践

生徒が「捻れて歪む」ことなく、「自分の内的な衝動は肯定しつつ、要求とは上手く付き合う」ところで踏みとどまってもらうための、実践を見ていこう。

わかりやすい実践の1つとしては、「色彩」や「色彩」のようなものを引き離す言葉をかける。例えば、先ほどの、泣き崩れるシロコテラーに君は「アヌビス神」ではなく、それ以前に「純粋に運動が好きな……シロコだよ」というような言葉をかけたように。

一方で、若干テクニカルで、先生が何をしているのか気づきにくいだろうなと思えたものは2つあった。

1つは、生徒自身が内側の衝動に気付ける言葉をかけること。ラカン派の精神分析なら(技法として)「(心的)防衛ではなく、欲動を解釈する」と呼ばれる。具体的にはシロコテラーの話をしよう。彼女は明らかに対策委員会の面々と会うことを避けていた。このときにシロコテラーにかけるべき言葉は「あなたは避けている(防衛)」ではなく、「内心会いたがっている(欲動)」である。

※先生のこの対応に焦点が当てられているのが、イベント『ネバーランドでつかまえて』だった。

もう1つは(他の対応に被るところがあるが)明らかに「色彩」や「色彩」のようなものの方を優先してしまっている場合、内側の衝動を優先してよいとちゃんと伝える。ドルトの言葉を引用すると下記になる。

子どもの自由を尊重するとは、モデルを掲示し、それを真似しない権利を与えることです。子どもは「いや」と言うことを通してしか自分自身を作ることができません。

言われるからやる、褒められるからやる、叱られるからやる(他律)ではなく、自分からしたいことをやれるように。言わゆる「良い子ちゃん」問題はこの対応がなされているかに大きく絡む。

逆にご法度な行為としては「色彩」のように感じられるものを与えてしまうことで、具体的には「男/女は〇〇べき」「社会人なら〇〇べき」「大人なら〇〇べき」などの(メタ的な)ディスクールと同時に、かつそれに沿わない(真似しない)権利を与えないことですね。

社会に生きる以上、社会が円滑に進むために、個に対して求められることがなくなることはない。その中で、上手い着地点への方向も同時に示してあげないと、生徒たちは要求にただ従って「捻れて」いってしまう。「捻れて」しまわないように、大人として、こういう立ち回りが必要なんですね。

また先生たちがしていることとして、生徒たちを共同体の中に招き入れる対応をしているが、これに関しては、ブルアカ上では、絆、思い出、『優しさの時間』などのワードが示唆しているように見える。

ここで4thPVの先生と、ストーリー上で大人の責任を果たしていたアリスとヒフミを具体的に見ていく。

先生(4th PV)

あなたのせいじゃないよ、シロコ

言うまでもなく、シロコテラーは「色彩」に飲み込まれているだけ。元々シロコには責任はなかった、離れて良いんだと伝えたいのだと思う。

(TO 対策委員会)

責任は、私が負うからね

それが、大人のやるべきことだから

(TO 補習授業部)

生徒たち自身が心から願う夢を

外部の障害や要求よりも、生徒は内部の衝動を大事にしていい。

(TO アリス)

君がなりたい存在は、君自身が決めていいんだよ

「色彩」よりも内的な衝動を優先することを促す。

(TO 風紀委員会)

いつも頑張ってくれてありがとう

メインストーリーで風紀委員会の内面が強く出てたのはヒナだけだった気がするので、実質ヒナ宛にも見える。ヒナはやらされてる感が強い(「ずっと褒められたかった」)子なので、他律から、自律(自分がしたいからしたい)へと持って行こうとしていると見える。

ミカは「魔女」じゃないよ

「色彩」のように感じられるものの除去。

(TO SRT)

いってらっしゃい、いざという時は責任取るから

外部の障害よりも、生徒は内部の衝動を大事にしていい。

とはいえ、シャーレの超法規的権限あってこそ口にできることだな、と……

(TO アリウススクワッド)

――この先に続く未来には、無限の可能性があるんだから

厳密には根拠はないが(先生の権威をもって)未来への希望をもたせようとしている。「未来はない」という「色彩」のようなディスクール(言説)に押しつぶされないように。

アリス TO リオ、ケイ(『最終編』)

最終編のアリスは「勇者」らしく振る舞う中で、大人の責任を果たしてたように見える。アリスは自らの命を狙ったリオを仲間として迎え、またケイとの関係を刷新する対話を試みる。

リオは、ハナコが例えたように孤独な王の状態にあって、一人孤立している。彼女が(最終編において)キヴォトス側の一員として受け入れられる一番の障害は――キヴォトス側を守ろうとした目的は同じであれど――彼女が手段としてアリスを処分しようとした事実であり、リオ自身、自分は許してもらえないだろうと諦念しているように見られる。そんなリオの有り様をアリスは憂慮し、彼女をリオ先輩と呼び、彼女は「この世界を守るために、誰よりも頑張った人であり」、「仲間」だと皆の前で宣言する。それはどこかゲーム開発部や先生に「魔王」の私(アリス)を受け入れてもらったときのように。

アリスだけでなく、他のメンバーもそれぞれにリオが帰って来れるように努めている。リオが一員であることは既に当然として接しているユウカ。王は(孤独な)王であったから問題だったのだ(=一人にしているのが問題で、迎え入れなければいけないのでは?)と少々感情的になったヒマリを諭すハナコ。リオに対して愛のあるいじりをし続けるヒマリ(リオにはこの愛が伝わってなさそうだけど)など。共同体側がリオを許すことと同時に、リオ自身が許されていると感じられるようにすることで、彼女が共同体に帰って来れるように促している。

次にケイについて。ケイは元々アリスとは一蓮托生に近い存在で、最終編ではアリスのことを王女と呼び、身を案じている様子が伺えていた。アリスは――自身が「魔王」としての立ち位置を与えられていて苦しんだように――ケイもまた「KEY」という名で「世界を亡ぼす道具」として立ち位置を与えられた存在であり、自分と同じように苦しんでいるのではないかと憂慮する。そして、ゲーム開発部にしてもらったように、「KEY」ではなく「ケイ」という名づける。

「AL-1S」や「KEY」という名は、無名の司祭によって、あるいは「世界」によって「名もなき神々の王女」(=世界を亡ぼす者)とその鍵を指し示すものであると象徴的に結び付けられている。しかし、「アリス」や「ケイ」という名には「特別な理由も、目的も、意味も」ない。逆にそこには自身で自分を定義できる余地がある。アリスとケイは自分を指し示す名を変えることで、自分で自分の意味を書き変える余地を手にいれる。アリスは名づけによって、ケイを「KEY」から解き放ったとも言えるだろう。

「AL-1S」と「KEY」という名の元で、第三項目(作り手:無名の司祭)を頂点として関係性を持っていた二人から、「アリス」と「ケイ」という名の元で――無名の司祭は無視し――お互いのことを想う二者間の、横の関係性であることを呼びかける。ケイは元より、使命における関係とは別にアリスのことを親身に心配に思っていた。そして、無名の司祭により与えられた「世界を亡ぼす道具」として位置(「KEY」)よりも、アリスとの関係の中の、アリスを想う自身の位置(「ケイ」)に自分を見つける。

この変化が端的に表れているのが、ケイからアリスへの呼び方であり、「王女」から「アリス」へと変わる。ケイは縦から押し付けられる関係性ではなく、横からの関係に自己を見出したのだった。

「KEY」からケイへの反転だろう

ケイは「KEY」としての使命よりも、「ケイ」としてアリスのことを想うことを優先し、アリスの代わりに身代わりになることを自ら選択する。『時計じかけの花のハヴァーヌ編』にて、表層意識としての王女が消えてしまうことをいとわなかったのは「KEY」としての彼女であり、身内としてのアリスを想う私が「ケイ」という名の元に結晶化したとも言えるかもしれない。

リオやケイへの影響はアリスの立ち振る舞いによるものだ。しかし、アリスは自分は「勇者」見習いであり、「勇者」ではないという。ただ「誰かを助けたいと思う気持ち」が「勇者」の資格なのだとだけ、彼女は言う。実際に助けられるか以前に、助けたいと思う事が物事を、相手の心を動かす。それが「経験ではなく、選択」なのだろう。

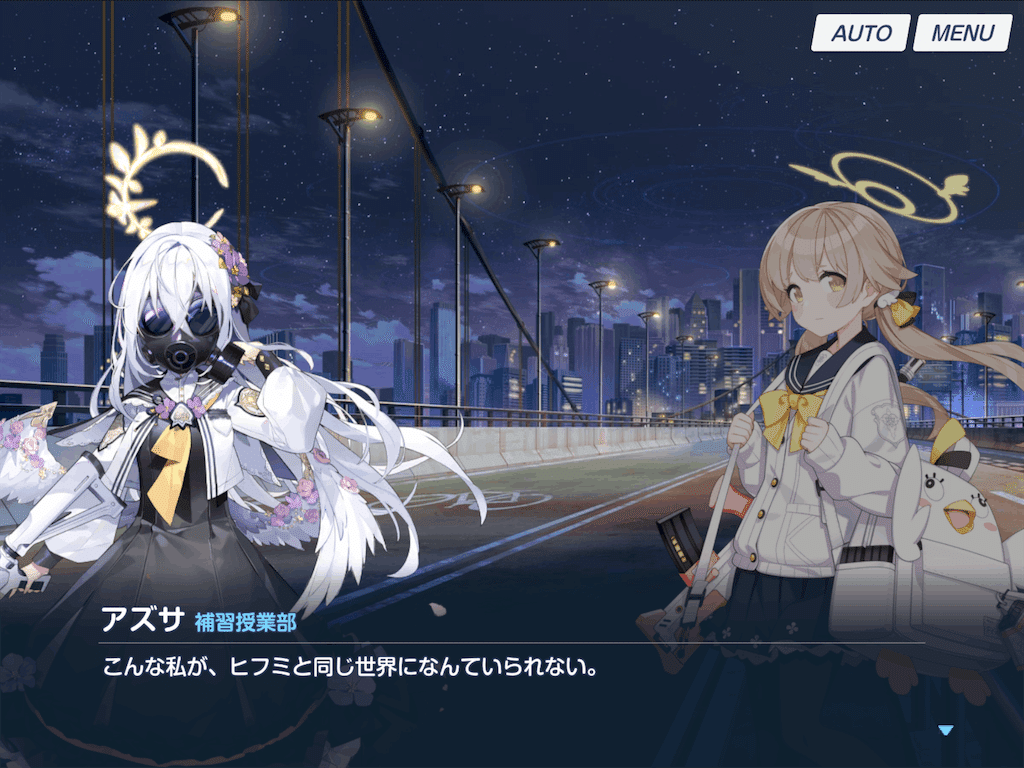

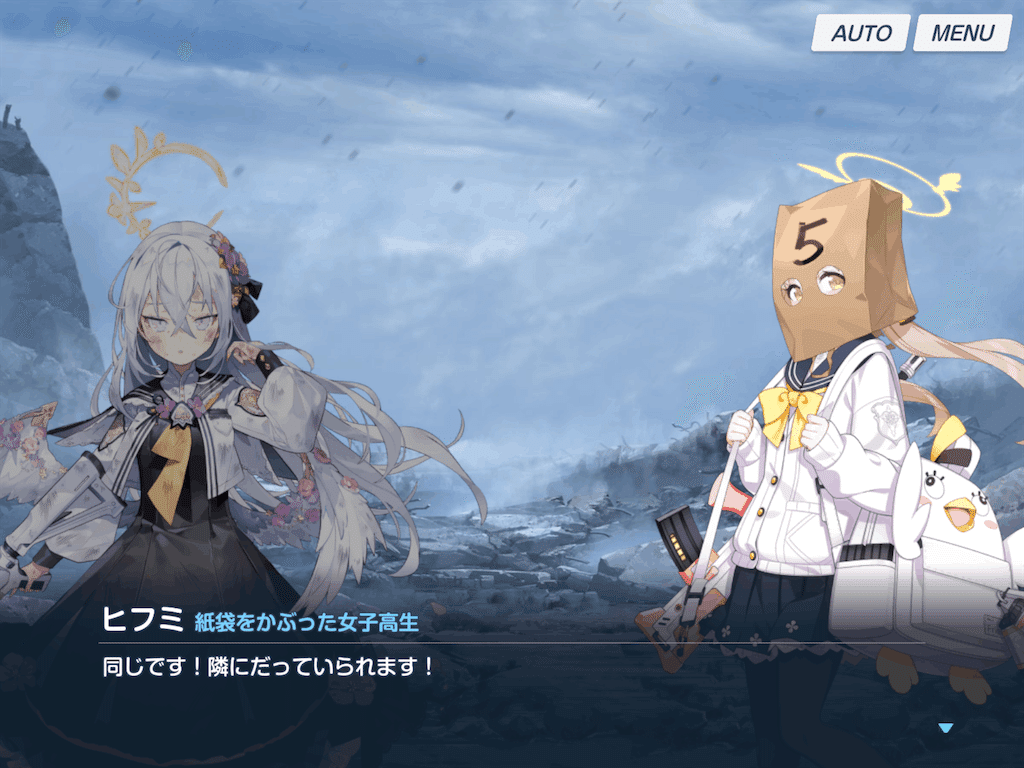

ヒフミ TO アズサ(『エデン条約編』)

『エデン条約編』ではアズサは1つの葛藤に悩まされていた。アズサは「補習授業部」での日々を心から好んでいたが、同時にアリウススクワッドの行動を止めたいとも思っていた。しかし、止めるためには「人殺し」にならなければならず、その場合は「補習授業部」での日々を送ることは捨てなければならないと感じ、アズサは板挟みになる。最終的にアズサは「人殺し」になる覚悟を決める。そして、そんな私はヒフミと同じ世界にはいられないからと、ヒフミと関係を切る。アズサは「人殺し」になるために、ヒフミたちの隣にいたいと思う、自分の中の自分を殺したのだ。

内的な衝動を抑えつけることで、アズサは「捻れて」苦しむ。

しかし、ヒフミ側からアズサにアプローチを仕掛ける。置いて行かれてしまったヒフミだが「アズサを助けに行く」と言い、覆面を被り、隣にいることはできると寄り添っていく。アズサは一般常識的な枠組みという第三者的な視点を持って「人殺し」とヒフミの関係を切ってしまっていたが、ヒフミはアズサと自分の二人の関係として、問題ないと寄り添っていく。

アズサの選択を否定することなく、しかし、アズサの隣にいることはできると示すことで、アズサのヒフミの隣にいたいという思いも救い上げ、ヒフミはアズサの「捻れ」を解消したのだった。

ブルーアーカイブ:私たちの、青春の物語

またヒフミは『エデン条約編』で印象的な場面を残している。事態が状況から「暗くて憂鬱な話」に陥りそうな雰囲気になっていく中、彼女は一人、前に出て、「ハッピーエンドが好き」と宣言し「私たちが描く物語は、私たちが決める」を叫び、天を指さす場面があった。

この場面がフルボイスだったのは、「ブルーアーカイブ」や「奇跡」などのワードにまつわっての、『ブルーアーカイブ』が持つ理念を体現した台詞だったからだろう。

ヒヨリはそれを「奇跡」と言及する

私たちプレイヤーは知っている。『ブルーアーカイブ』がゲームであることを。ヒフミがゲームのキャラクターであることを。

そのうえで、シナリオをどの方向に持って行くのは、神の手(ライター)にゆだねられているように見えるが、実は操作できることとできないことがある。

物語を書いているとき、ふとキャラクターが勝手に動き出すことがある。もし彼/彼女が「捻れずに」自分に真っすぐに生きているならば――「色彩」を無視できるのだから――彼/彼女は神の手による展開に抗う。状況を操作して追い込むことはできるが、心は直接操作はできない。彼/彼女は自身が生きたい物語を自分で生きる。このとき、彼/彼女が個々に抱く、自身が望み自身が歩むべきと考える物語を「ブルーアーカイブ」と名付けたのだろう。それは決して「捻れる」ことはなく、透き通っている。

また最終編のラストで、アロナは、捻れて歪んだ先の終着点にいたプラナの手を引っ張りながら「ブルーアーカイブ」=「私たちの帰る場所であり、私たちの物語が始まる場所」に帰ろうと誘う。「帰る」という表現をするのは、そこは私たちが生まれたときに、いたはずの位置だから、だろう。

プラナ:……家に、帰るんですか?

アロナ:はい!私たちの帰る場所であり、私たちの物語が始まる場所――Blue Archive(ブルーアーカイブ)に!

アロナ:そして――

(『あまねく奇跡の始発点』という題名のスチル)

どう生きるべきなのかを他者から押し付けられ、それに従って、あるいは従っていることに気づかないままに生きるのではなく、私はどう生きたいのかと自ら判断して、その道を生きるべきなのだと。そして、その道を生きている限り、それが青春なのだ、と『ブルーアーカイブ』は言っているのだろう。

実際、『ブルーアーカイブ』の生徒たちは真っすぐすぎるぐらいに真っすぐで驚かされることが多い。例えばハルナは美食の道を究める彼女からすれば、不味い食事を出す店は「蛇口から水が漏れているようなものなので」潰さなければいけないと豪語し、店を潰す。社会規範からあまりに逸脱した行為だ。ただこのとき、上で言ったように、美食の道を究める欲動を抑圧して社会規範にただ従う(捻れて歪む)のと、欲動はままに上手く社会規範と付き合っていくようになることは全く違うことだ。

2023正月イベント『喰積の 前にいささか ~一番勝負~』では、資本主義的な経済的合理性に対して、ハルナとフウカの二人は真っ向から対立する。ハルナは美食、フウカは他者に自ら作った料理を提供することに大きな喜びを見出している生徒だ。企業とおせち対決で決着をつける話になるが、二人は食と食べる相手のことを思った味付けをすることで勝利に至る。しかし、勝利に至っても、話し合いが落としどころになることはなく、最終的にドンパチ殴り合って幕を落とすのが印象的だった。内的な衝動を優先するという判断は、社会と私の闘争であり、戦い続けるものなのだ。私が私の人生を生きるために、と言わんばかりに。

自己の欲動の対立にも直視させられていた。

※実際の落としどころの話の例は、ブルアカでぱっと思い出せず、他作品にはなってしまうが、例えば『シャニマス』の『【Wrong?】薫 冬優子:甘くてサクサクないじわる』がある。今後思い出したり、見かけたりしたら追記する。

あまねく奇跡の始発点:私の物語を私が決めれるように

ところで、アロナに「ブルーアーカイブ」への言及後、最後に掲示された「あまねく奇跡の始発点」とは何だろうか。

私たち人間は一人では「捻れない」ようには立てない。内部の衝動を優先しても良いという声をかけてくれる他者がいなければ、最初に反抗する根拠を持つことが困難である。透明な存在は、容易に「捻れて歪んで」しまう。そこで、生徒たち(や子どもたち)が「捻れて」しまわないようにも立ち回ろうとすることが大人の責任なのだろう。実はなりたい私になるにも、他者からの最初の肯定も必要なのだ。

しかし、誰もが最初から「大人」ではない。アリスが「勇者」ではなく、ただ「勇者」たろうとしただけのように、私たちにできることはただ「大人」たろう、「先生」たろうとすることだけだ。それが「経験ではなく、選択」なのだ。

私たちは生徒たちが自分の人生を生きれるかどうかに影響を与える位置に、既に巻き込まれている。そこで、大人の責任を果たすべく「大人」たろう、「先生」たろうとすること。そこが、あらゆる(生徒たちの)「奇跡」の始発点なのだろう。

そして、またあなた自身が「大人」たろう、「先生」たろうとするとき、生徒たちの横に、あなたはまた自分の位置を見つけることができるだろう、という点にもブルアカは言及している。(拡張した古則の「己(たがい)の理解を得る」から。先生もまた生徒によって救われるということ)

あなたが「大人」たろうと有り様を決める、選択の地点。そこが「あまねく奇跡の始発点」なのだ。

先生たちからアリスに、アリスからリオやケイに繋がっていったように。

ブルアカの責任――個人主義・資本主義・認知行動療法・薬物療法が隆盛しているこの時代に

国民的歌唱曲がもはや生まれず、共同体意識が希薄となり、貧困などの問題が個人の責任として片づけられる言説が幅を利かせる時代。若者に資本主義の強者像を提供し、若者が働く前からFIREを目指しては、平均という実在しない存在との比較に踊らされる時代。主に症状に着目して成果を判定し「捻れ」や存在の問いと向き合うこと――自分自身と向き合うこと――を促しにくい療法が主流となっている時代。これらの主義や療法は良い側面もあるが「奇跡」に至るには、障害になりがちだろう。

また「大人のカード」を頻繁に使おうとする先生に対して黒服が警告したように、お金を挟んで生徒たちを「道具」のように扱ってしまうのは、雇い手と働き手というお金で結ばれた関係の限界を示唆しているように思える。その関係は、関係を切りやすいという利点もあるが、先生や生徒、家族などの共同体意識には至らない。仕事としての繋がり止まりになる。

『ブルアカ』(や『シャニマス』)を見ていると、ある史家がガスナー神父の墓標に投げかけた言葉を思い出す。彼は圧倒的な治癒能力を持つ存在であったが、時代が魔女狩りの終盤であり、啓蒙主義が大頭してきた時代にあったため、教会から左遷され、その左遷先で失意の元で生涯を終えたのだった。史家は墓標に投げかける。

病人を治すだけでは不十分なのであり、社会の受け容れる方法で病人を治さなければ良しとされない

この時代に合った、人口に膾炙されるための方法の1つがゲーム自体やそのシナリオなのだろう。

人という言葉を話し、社会に暮らす生き物が救われる方法が、もうここまで分かっているというのに、ね……。

実例:『少年は残酷な弓を射る』

最後に、ここまでの見方および対応法が、ゲームやキャラクターの話で留まるのではなく、実際の現実でも利用できることを示しておこう。『少年は残酷な弓を射る』(We Need to Talk About Kevin)という実写の映画を紹介する。

※直木賞的な展開のある物語ではないため、ネタバレが致命的となる作品ではないが、気になる人は注意。

表面的なあらすじは以下である。

自由奔放に生きてきた作家のエヴァは、キャリアの途中で子供を授かった。ケヴィンと名付けられたその息子は、なぜか幼い頃から母親のエヴァにだけ反抗を繰り返し、心を開こうとしない。やがてケヴィンは、美しく、賢い、完璧な息子へと成長する。しかしその裏で、母への反抗心は少しも治まることはなかった。そして悪魔のような息子は、遂にエヴァのすべてを破壊する事件を起こす。

母親であるエヴァは、キャリアの途中で不本意的に子供を授かることになる。エヴァは内心、家庭より自由奔放な元の生活を望んでいることは傍から見ても分かる。しかし、彼女は(おそらく社会的な規範意識から)家庭の中に留まり、子育てを優先している。彼女の内心は明らかに「捻れて歪んで」いる。そして、エヴァの軋轢の矛先はケヴィンに向かってしまう。エヴァはケヴィンに対して(無意識的に)「ケヴィンとは元の生活に戻るのを妨げる存在、母親を不幸にする存在である」という「色彩」のように感じられるもの(欲望)を与えてしまっていることに気づいていない。あなたがいるから私は不幸なのよ、と彼女は暗黙裡に言い続けてしまっている。そして、ケヴィンは母親の欲望に従って、母親の欲望に応えて、母親を不幸にしていく。なぜなら、透明な存在であるケヴィンは「私は母親を不幸にする存在」という「色彩」のように感じられるものに従ってしまっているから。

大人の責任を託され、ここまでの記事を読んでくれた先生だったら、どう対応すべきか、なんとなくわかると思う。

ケヴィンが幼い場合は(親の影響が強いので)母親であるエヴァに対して働きかけるしかないだろう。彼女が自分の「捻れ」に気づき、解消できるように促す。そうするとおのずとケヴィンに与える「色彩」のように感じられるものも色を変えるだろう。

ケヴィンがある程度の年齢になっており、親の影響化から離れつつあったならば、ケヴィンに直接働きかけるのも良い。(先生の位置のような、ケヴィンに対して影響力のある位置に立ってから)「色彩」のように感じられるものから離れてるように促す。ケヴィンが母親の欲望から離れるには、自分の内的な衝動を見据える必要があるけど、その1つになりうるのは共同体の一員としての自分であり、誰かに愛してもらうところに自分を見つけるのではなく、共同体の誰かを愛するところに自分を見つけることができればベストだろうね。

「捻れて歪んだ」先の道筋からの脱出方法はここにある。

私の帰る場所

責任を負う者について、話したことがありましたね。

あの時の私にはわかりませんでしたが……。

今なら理解できます。

大人としての、責任と義務。

そして、その延長線上にあった、あなたの選択。

それが意味する心延えも。

ですから、先生。

私が信じられる大人である、あなたになら、

この捻じれて歪んだ先の終着点とは、また別の結果を……。

そこへ繋がる選択肢は……

――きっと見つかるはずです。

だから、先生、どうか……。

この、絆を――

私たちとの思い出……過ごしてきたそのすべての日々を……どうか……。

覚えていてください。

――大切なものは、決して消えることはありません。

大丈夫です。

ですから――帰りましょう、先生。

私たちのすべての「奇跡」が在る場所へ。

それが――

理解できない他人(もの)を通じて、己(たがい)の理解を得ることができる方法。

あまねく奇跡の始発点にて

新たな先生の誕生を祈って

23.4.15追記:

「色彩」と『「色彩」のように感じられるもの』の区別だけど、感覚的にアリストテレスの言う、質料因と形相因の区別に近いな、と気づいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?