階名唱入門(2/2) 実践編

前回の「しくみ編」に続き、「実践編」では実際に楽譜を見て階名で歌うための方法を解説します。

ドの位置を特定しよう

まずはどの音がドなのかをを特定します。

原則として調号の一番右の♯がシ、一番右の♭がファと覚えておきましょう。シャープのシ、フラットのファ、と語呂合わせ的にも覚えやすいですね。

あとはシのひとつ上、またはファの4度下/5度上がドとわかります。

楽譜の書きこみかた

必要に応じて楽譜に階名を書き込みます。

階名の書き込みには「ドレミファソラシ」に対応するアルファベットの小文字「 d r m f s l t 」を使うことを推奨します。

なぜなら、カタカナのドレミファソラシは画数が多くて書くのが手間ですし、見た目もごちゃごちゃします。また、カナが書いてあると音符ではなくカナを見て歌う癖がついてしまいがちです。読譜力をつけるという観点からもそれはよくありません。

日本人的には「r = レ / l = ラ」 や「s = ソ / t = シ」 の区別に多少慣れがいると思いますが、これはすぐに慣れます。

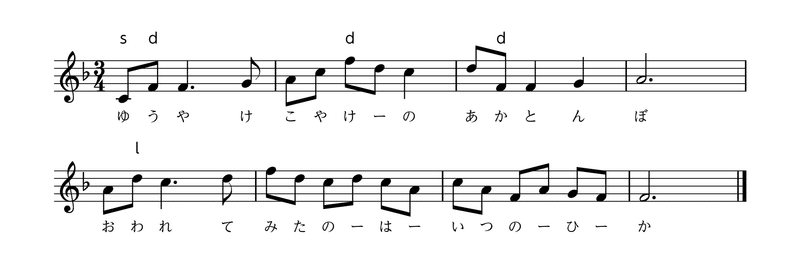

具体例「赤とんぼ」

具体例として童謡「赤とんぼ」の前半4小節に階名を書き込むと次のようになります。

練習問題

「赤とんぼ」の後半4小節に d r m f s l t を書き込んで歌ってみましょう。

階名をすばやく読む方法~音程で読む

階名をスラスラとすばやく読むコツは前の音から次の音への移動距離で読むことです。

たとえば、先ほどの「赤とんぼ」の楽譜を見てみましょう。これを1音ごとにドから数えていてはあまりに大変ですし、すぐに読むこともできません。

そこで、階名を読むときには最初の音がソだとわかったら、次はソの4度上→ド、次はドのひとつ上→レ、次はレのひとつ上→ミ、というように前の音からいくつ上がったか下がったかで読んでいきます。

なお、実際に楽譜を見て階名を読むときは「○度」などの言葉を考える必要はありません。図形的に音符同士の距離を認識すればOKです。

……とはいえ、階名に慣れていない方は「そんな難しいことできんわ!」と思うかもしれません。

しかし次の項で説明するように、実は少しのことを覚えるだけで階名は読めるようになるので、心配する必要はありません。

旋律はほとんど2度か3度でできている

音程で階名を読むといっても、たとえばファの6度上を瞬時に「レ!」と読むのは難しいです。基本的に音の移動距離が大きいと階名を読むのは難しいんです。

しかし、大きい音程はすぐに読めなくても大丈夫。なぜなら、旋律の大部分は2度か3度の移動でできているから。

たとえば、先ほどの童謡「赤とんぼ」のメロディーは上がり下がりの激しい旋律ですが、4度以上の跳躍はわずか4箇所しかありません。残りはすべて2度か3度の移動、すなわち「となり」か「いっこ飛ばし」の関係です。

ほかにも、お手持ちの楽譜を色々と見てみてください。旋律の大部分は2度か3度の移動で構成されていると思います。

旋律の大部分が2度と3度でできているということは、2度と3度の階名の組み合わせさえ覚えれば大部分の階名はスラスラ読めるようになるということです。

そうなると、書き込みが必要なのはフレーズの最初の音と、4度以上の跳躍ですぐに読めないところだけになります。たとえば「赤とんぼ」は次のような書き込みだけで読めるのでだいぶスマートですね。

2度を覚えよう

「ドレミファソラシド」や「ドシラソファミレド」が言える人なら、2度は少しの練習で読めるようになります。言えない人は次の呪文を覚えましょう。

2度の上行

「ドレ、レミ、ミファ、ファソ、ソラ、ラシ、シド」×5

「ドレミ、レミファ、ミファソ、ファソラ、ソラシ、ラシド、シドレ」×5

2度の下行

「ドシ、シラ、ラソ、ソファ、ファミ、ミレ、レド」×5

「ドシラ、シラソ、ラソファ、ソファミ、ファミレ、ミレド、レドシ」×5

この呪文を紙に書いて枕元に置いておき、毎日寝る前に音読しましょう(音程をつけて歌う必要はありません)。1週間もすれば、2度の階名が言えるようになるはずです。

3度を覚えよう

3度は2度に比べてすぐに出てこない人も多いかもしれません。すぐに言えない人は次の呪文を覚えましょう。

3度の上行

「ドミ、レファ、ミソ、ファラ、ソシ、ラド、シレ」×5

「ドミソ、レファラ、ミソシ、ファラド、ソシレ、ラドミ、シレファ」×5

3度の下行

「ドラ、シソ、ラファ、ソミ、ファレ、ミド、レシ」×5

「ドラファ、シソミ、ラファレ、ソミド、ファレシ、ミドラ、レシソ」×5

この呪文を紙に書いて枕元に置いておき、毎日寝る前に音読しましょう(音程をつけて歌う必要はありません)。1週間もすれば、3度の階名が言えるようになるはずです。

4度以上は覚えなくても大丈夫

4度、5度くらいまでスラスラと言えればベターですが、実践的には2度と3度を覚えれば十分です。2度と3度を覚えたら、なるべく4度以上の音への書き込みだけで階名を読む練習を積みましょう。

臨時記号への対応

実際の曲ではその調の固有音(※)だけでなく、臨時記号が付いて半音上がったり下がったりした変位音もよく使われます。

※固有音:臨時記号を使わずに表せる、その調の基本になる7つの音。

本格的な階名唱では、ミ(Mi)の半音下がった音を Me、ファ(Fa)の半音上がった音を Fi というように、変位音に固有の読み方を当てる方法もあります。

しかし、ライトな学習者が変位音の読み方まで覚えるのはなかなか大変なので、実践的には口で「ドレミファソラシ」と読みつつ、頭の中で ♯ や ♭ を意識しておくくらいでも十分です。

♯ ♭ は固有音からの上下で考える

ここでひとつ注意があります。階名の臨時記号は楽譜上の ♯ ♭ ♮ そのままではなく、その調の固有音から半音上がったか下がったかで考えます。

たとえば次の譜例の E♮ は変ロ長調(B,Eに♭が付く)の固有音である E♭ が半音上がったものなので、階名的には ♯ 扱いになります。

転調への対応

曲の中で転調がある場合は、転調先の階名に切り替えて読みます。転調の位置は調号が変わっていれば明確ですが、一時的な転調が臨時記号で処理されているケースもあります。

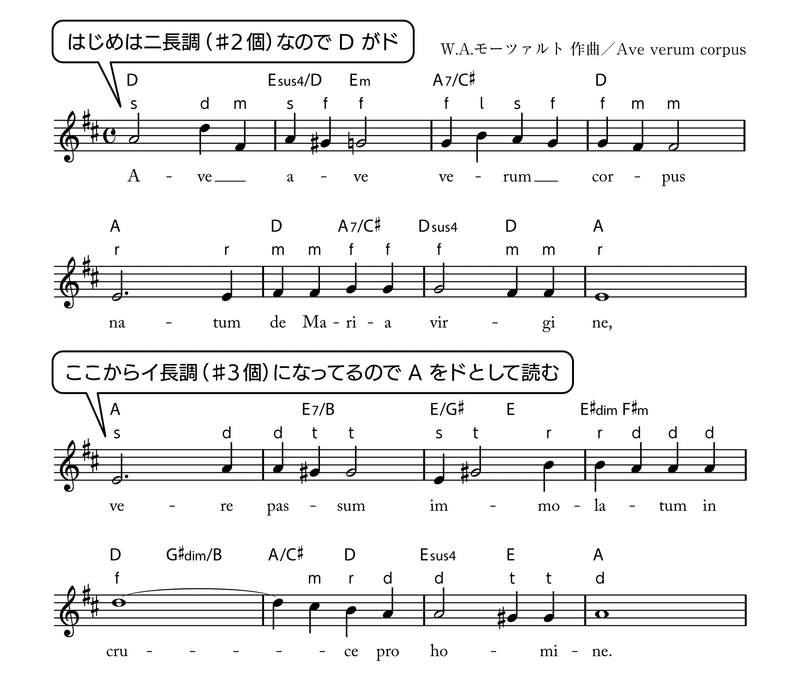

たとえば、次の譜例はモーツァルト作曲「Ave verum corpus」の冒頭です。はじめはニ長調(♯2個)で始まりますが、途中から調号はそのままでイ長調(♯3個)に転調しています。

このような一時的な転調の判断は、ある程度音楽理論などがわかっていないと難しいです。

合唱団で階名唱をする場合など、各人が自力で転調を判断するのが難しい場合には、指揮者や技術系メンバーなどの楽譜を分析できる人が「○小節から□調に転調」などの情報を出して共有するのもよい方法だと思います。

ゴリ押しは避けよ

階名は読みと音程が一致しているからこそ、相対音感を使って音を取ったり、相対音感を養ったりできるものです。音楽が転調しているのに読み替えず前の調の読み方でゴリ押しするのは、音名でも階名でもない呪文で歌うことになってしまうので避けたほうがよいです。

無調音楽への対応

しばしば、無調音楽は階名の弱点と言われます。たしかに、長音階や短音階などの音階に基づかない無調音楽には階名を使うことができません。

しかし、階名で調性音楽を歌うことで身についた音程感覚があれば、無調音楽の譜読みにもそれを活かすことができます。

完全○度、長短○度、増減○度などの音程をすぐに取れるくらいの相対音感が身についていれば、無調音楽でも音と音との間の度数を見抜いて歌うことができます。

もちろん、度数を見抜いて無調音楽を歌うのは高度な能力なので、楽譜を見て音を取れるようになるにはそれなりの鍛錬が必要です。

……とはいえ、ぶっちゃけた話、多くの人にとって無調音楽を歌う機会はほとんどないと思うのでそこまで心配しなくていいです。

以上、階名唱入門ということで、音楽で使う音や階名についての知識と、実際に階名唱をするための方法の解説でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?