階名唱入門(1/2) しくみ編

歌や合唱では、階名(俗に言う移動ド)を使って曲の音取りをしたり、音感のトレーニングをしたりすることがよくあります。しかし、それに何の意味があるのかよく分からないまま練習をさせされて、モヤモヤしている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、音楽で使われる音のしくみを理解した上で階名がどのようなものか理解すること、楽譜を見て階名で歌えるようになることを目標として解説をしていきます。

理屈はいいからやり方だけ知りたい!という人は「階名唱入門(2/2) 実践編」から読んでいただいても大丈夫ですが、基礎練習というのは、なぜその練習に意味があるのかを理解した上で行うと練習の効果やモチベーションが爆上がりするので、今回解説する「しくみ編」の内容も知っておいて損はないと思います。

音楽に必要なのは相対音感

始めて手にした楽譜を見てすぐに歌ったり、曲を聴いて耳コピしたりするためには絶対音感が必要である……というのはよくある誤解です。

曲は旋律(メロディー・対旋律・ベースラインなど)や和音が集まってできたものですが、旋律は音から音へ移るときに高さがどれくらい変化したかがわかれば認識できますし、和音は音同士がどれくらいの高さの差で重なっているかがわかれば認識できます。

そして、これらの音程(※)を認識するために必要なのは絶対音感ではなく、相対音感と呼ばれる能力です。

※音程:音同士の高さの差(intonation)のこと。俗に、音そのものの高さ(pitch)を指すこともありますが、以降この解説では正式な intonation の意味で音程という言葉を使います。

絶対音感は幼少期に訓練をしなければ身に付かない特殊な能力ですが、相対音感は訓練をすれば誰でも使いこなせるようになるものです(※)。

※実は、相対音感は誰もがすでに持っている感覚です。たとえば、音楽的な訓練をしたことのない人でもカラオケで知っている曲を歌うことができますが、それは無意識のうちに相対音感で曲を認識して覚えているためです。

「階名唱」で相対音感を鍛える

相対音感を鍛えるための方法として有力なのが階名唱というものです。文字通り、階名という読み方で音符を読みながら楽譜に書かれたメロディーを歌うことです。

今回は「しくみ編」として、階名唱を実践するために知っておいたほうがよい、音や階名の知識を解説します。そして次回の「実践編」では、実際に楽譜をみて階名で歌う方法を具体的に解説することにします。

音楽で使われる音

階名について説明する前に、まずは音楽で使われる音がどういうものなのかを知っておきましょう。

音の高さ(振動数)は本来、低い音から高い音まで無段階に存在するものです。しかし基本的に、音楽ではあらゆる高さの音が使われるのではなく、規則的な高さの関係にある音が使われます(※)。

※厳密に言えば、自由な高さの音を使うような曲もありますし、決められた音と音の間の音を演奏することもあります。また、打楽器の音など高さが特定できない音もあります。しかし、そこまで言及すると話が難しくなるのでこれ以上深入りしないことにします。

ピアノの鍵盤を見てみよう

音楽で使われる音がどんなものかを知るためには、ピアノの鍵盤を見るとわかりやすいでしょう。

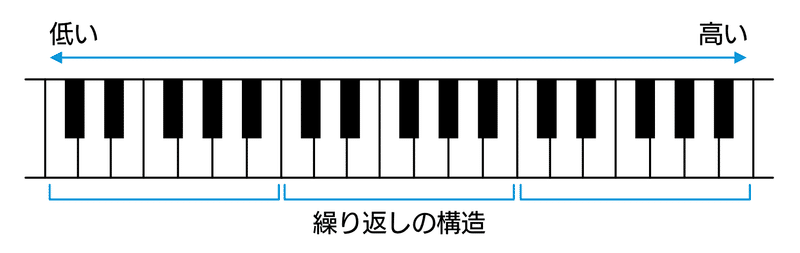

鍵盤は鍵(ケン)12本を1セットとしたパターンが繰り返されていて、左側の鍵ほど低く、右側の鍵ほど高い音が鳴ります。この鍵盤の構造は、音楽で使われる音の構造をよく表しています。

鍵の名前を覚えよう

先の説明に必要なので、はじめに鍵の名前を覚えておきましょう。

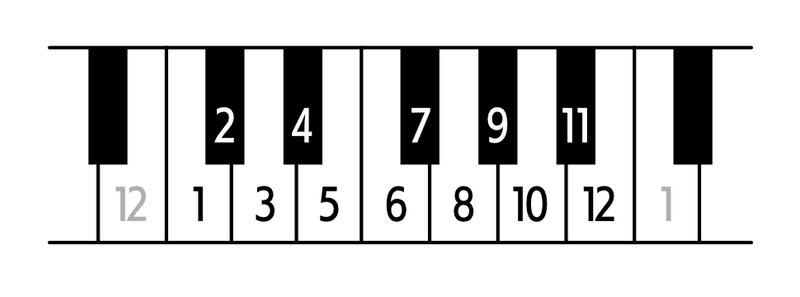

12種類の鍵の中には7つの白鍵と5つの黒鍵があります。そして鍵盤の名前として、7つの白鍵に7つのアルファベット(C D E F G A B)が与えられています(※)。黒鍵がふたつ並んだところの左にある白鍵が C で、そこから右へ向かって順に C D E F G A B と続き、また C に戻ります。

※厳密にいえば、白鍵が C D E F G A B 以外の名前になることもありますが(ダブルフラット、ダブルシャープなど)、それは応用的な話なので今は C D E F G A B とだけ覚えておけば大丈夫です。

補足:ドレミファソラシじゃないの?

日本では、鍵盤の名前に「C D E F G A B」よりも「ドレミファソラシ」を使うことが多いです(意味的にははどちらも同じです)。

しかし、ここで鍵盤の名前に「ドレミファソラシ」を使うと後の階名についての説明がややこしくなるので、この解説では鍵盤の名前にアルファベットを使うことにします。

補足:なんで A じゃなくて C から並べるの?

鍵盤の名前を A から始まる並び A B C D E F G ではなく C から始まる並び C D E F G A B で説明するのは C を基準とした音の並びが音楽的に最もよく使われるからです。

感覚としては、「年」は1月から始まるけれど「年度」は4月から始まるのに近いかもしれません。

オクターブ

ピアノで同じ形の鍵盤同士に当たる音の関係をオクターブといいます。

オクターブの関係にある音を重ねて鳴らすと、高さは違うけれど同じ音が鳴っているように聞こえます。たとえば女性と男性が1オクターブ違う高さで一緒のメロディーを歌っても、違う音でハモっているのではなく同じメロディーを歌っているように聞こえますね。

音楽ではオクターブの関係にある音を同じ種類の音とみなします。鍵盤をある音から順に弾いていって1オクターブ上の同じ音に達したら、音の種類が一巡したと言えます。

音楽で使う音は1オクターブを12分割したもの

先述のとおり、鍵盤は12音1セットの繰り返しになっていますから、音楽で使われる音は1オクターブを12分割したものだとわかります。

そして、この12分割は1オクターブを同じ幅で均等に分けています(※)。鍵盤はシロクロデコボコしていますが、実は同じ幅の棒が12本並んでいるだけなんです。

※厳密に言えば、1オクターブを均等に12分割する音の使い方は12音平均律と呼ばれるもので、それ以外の音の決め方(音律)も存在します。しかし、そこまで考慮すると話が難しくなってしまうので、今回の解説では一般的によく使われる12音平均律を「音楽で使われる音」として扱います。

音階

前述のとおり音楽では1オクターブを12分割した音を使いますが、ひとつの曲の中で12音すべてをまんべんなく使うことはほとんどありません(※)。基本的に、曲は12音の中からいくつかの音を選んで並べた音階というものに基づいて作られています。

※現代音楽では12音技法など、全部の音を使おう!というコンセプトの曲もありますが、古今東西の曲の中ではかなり少数派です。

音階の例

次の図は音階の一例を鍵盤上で示したものです。

数学的に言えば、12音の中から複数の音を選び出して音階を作る組み合わせはたくさんありますが(※)、実際に音楽で使われる音階の種類はそれほど多くありません。

※12音からひとつ以上の音を選ぶ組み合わせは ∑[k=1_12]12Ck 通り。暇な人は計算してみよう。

長音階

音楽で使われる音階の中でもっともよく使われる音階のひとつが長音階と呼ばれるものです。

ピアノで C の音から右に向かって順に白鍵を弾くと、いわゆるドレミファソラシドに聞こえる音が鳴ります。この音の並びが長音階です。

鍵盤はシロクロデコボコしていますが、よく見ると12本の同じ幅の棒が並んでいるだけですから、長音階は

○■○■○○■○■○■○(○は弾く鍵、■は弾かない鍵)

という法則で12音の中から7つの音を抜き出したものだとわかります。

鍵盤に次の図のようなプレートを当てるとイメージしやすいかもしれません。

鍵盤にくっつけると次のような感じになります。

場所がズレても長音階

さきほどは C の鍵からスタートする長音階を紹介しましたが、実は、12種類どの鍵からスタートしても音の並びの法則が同じ○■○■○○■○■○■○ なら長音階になります。

先ほどのプレート ――

―― コイツの位置をずらしてみましょう。

E で始まる位置にプレートを置いてみました。当然、C で始まる長音階と同じ ○■○■○○■○■○■○ の法則で7つの鍵盤が選ばれていることになります。

このプレートに従って○印の鍵盤を弾けば、きちんとドレミファソラシドの長音階に聞こえます。もちろん、 C や E 以外でも、12種類すべての音から長音階をスタートすることができます。

以下に実際のピアノの鍵盤で使えるプレートの印刷用PDFを用意しました。A4用紙に実寸で印刷して試してみてください。

音の名前(音名と階名)

ここまでは鍵盤を使って音楽で使われる音について説明してきました。ここからは音の名前について説明します。

音の名前の付けかたにはふたつの方法があります。

ひとつは音名という方法で、その音の絶対的な高さ(振動数)に対して名前をつける方法です。

もうひとつは階名という方法で、その音が音階の中の何番目の音かに対して名前を付ける方法です。

※俗に、音名のことを固定ド、階名のことを移動ドということもあります。音名・階名と意味は同じですが、この解説では正式名である音名・階名のほうを使うことにします。

音名

音名はズバリ、さっき説明した鍵盤の名前 C D E F G A B のことです。

同じ名前の鍵盤を押せばいつでも同じ高さ(振動数)の音が出ますから、音名は音そのものの高さ(振動数)に対して名前をつけていることになります。

※ 音名のつけかたにはいくつかの流派があり、今回採用しているアルファベット表記 C D E F G A B は英式音名といいます。ほかにも独式音名や日本式音名など色々な方式があるのですが、話が長くなるのでここでの説明は割愛します。

階名

階名はズバリ、さっきのプレートに書いてあったドレミファソラシのことです。

階名はプレートをどの位置に置いても、その場所でドレミファソラシとなります。つまり階名は、音階の開始位置にかかわらず、音階の中の何番目の音かで音に名前を付けていることになります。

音名と階名のイメージ

音名と階名のイメージを一つの図にまとめると次のようになります。

補足:混乱の原因

固定ド・移動ドという俗称にも象徴されるように、日本では音名と階名の両方に「ドレミファソラシ」という言葉を当てることが多いです。しかし、これが両者を混同させ、多くの人を混乱させる原因になっています。

この記事で音名に「ドレミ」ではなくアルファベットを採用したのは、この混乱を避けるためでした。音名と階名の両方を使う場合、音名はアルファベット、階名はドレミのように、意識的に別々のラベルを使うのもよい方法ですね。

階名の存在意義

音名がわかれば、音の高さは特定できるし、楽器を演奏することもできます。特に、物理的な操作と音の高さが結びついた楽器を演奏するのに音名は便利なものです。

それではなぜ、階名などという一見ややこしげな読み方が存在するのでしょうか?

答えは、階名が相対音感で音を認識するのに適した読み方だから。

以下でその理由を解説します。

階名と音名の性質

階名には、同じメロディーはどんな調でも同じ読み方になるという性質があります。一方、音名は調が違うと同じメロディーでも読み方が変わります。

たとえば、次の譜例は「きらきら星」のメロディーをふたつの違う調で書いたものです。音名は調が変わると読み方が変わりますが、階名は調が違っても読み方が同じになりますね。

両者が同じ「きらきら星」に聞こえるのは、人の耳が個々の音の絶対的な高さではなく、前の音から次の音へ移るときにどのくらい上下したかでメロディーの形を認識しているからです(※)。

※相対音感によって音楽を認識している人の場合です。絶対音感によって各音の高さを認識している人の感覚はまた違うかもしれません(筆者は絶対音感持たずなので、その感覚は知ることができません…)。

鍵盤上でふたつの「きらきら星」を比べると、確かに音から音へ移動する時の幅(鍵の本数)が同じであることがわかります。

階名は名前と音程が一致している

先の「きらきら星」の例に限らず、階名の場合はどんな調でも読みと音程が一致しています。たとえば、どんな調でもド-ソは鍵盤7つとなりの関係、ソ-ラは鍵盤2つとなりの関係です。

この性質によって、絶対音感を持たない人でも相対音感を使って「ドレミファソラシ」という言葉と音程の関係を紐づけて覚えられるわけです。

音名は名前と音程が一致していない

音名の場合は同じ読みでも調によって音程が変わります。たとえば C-G (ド-ソ)は、ハ長調では鍵盤7つとなりの関係ですが、ニ長調では鍵盤6つとなりの関係です。

読みと音程の関係が一定ではないため、相対音感で言葉と音程感覚を紐づけるのには向いていないわけです。

音程感覚との相性がよいのは階名ですが、楽器演奏のように物理的な操作と音の高さが対応する場面では音名が有力なツールになります。場面に合わせて音名と階名を使い分けられればベストですね。

相対音感を鍛えるには

絶対音感は幼少期のトレーニングが必要で、大人になってからは身につかないと言われています。しかし、相対音感は誰もが訓練によって鍛えることのできる能力です。

相対音感を鍛えるためには、とにかくたくさんの曲を階名で歌うのがよい方法です。冒頭で言った階名唱というものです。量を重ねることで「ドレミファソラシ」という言葉と音程感覚がだんだん結びついてきます。

絶対音感がなくても相対音感を鍛えれば楽譜からの音取りも、耳コピでの採譜や演奏も可能です。十分に訓練をすれば、処理速度も絶対音感持ちの人と遜色なくなります。

以上、しくみ編はここまでです。楽譜を見て階名で歌うための具体的な方法は実践編につづきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?