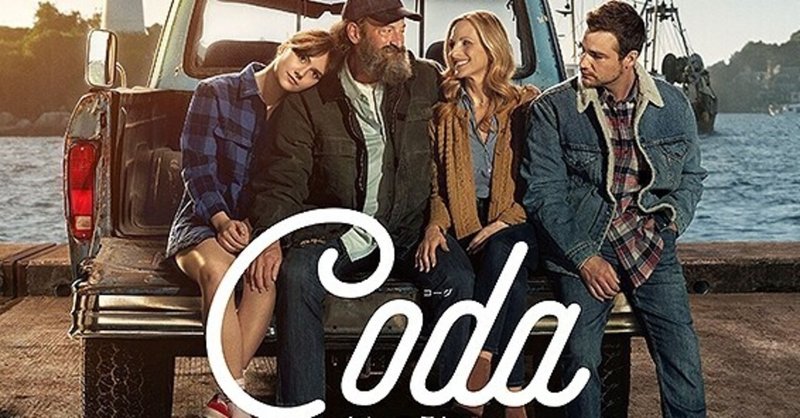

「Codaあいのうた」と社会的包摂

近年、援助業界で働いている人たちにとって、「社会的包摂」とは避けては通れない基本的な概念の1つだ。日本語としてこの言葉はあまり定着していない気もするけれど、英語のSocial Inclusionの日本語訳が「社会的包摂」であり、社会的に排除されていた人々が社会活動に参加できるようになるためのアクセスの改善および参加の推奨を指す言葉だ。昨今ではLGBTIQ+など性的少数者の包摂を指す意味合いも強くなってきたけれど、もともと社会的包摂は障害のある人への「配慮」を示す意味合いが強かった。

この概念の根本にあるのは、社会の中には多種多様な身体的、精神的、知的、感覚機能的な特徴をもつ人々が存在するにも関わらず、特定の特徴を持つ人々の社会参加を難しくするバリアが社会に存在する、という考えだ。「障がいを持つ人」という表記を「障害のある人」に変えようという動きも、社会的包摂の思想が反映されたものであり、そもそも社会に障害があるのだからちゃんと障害があることを認めましょうよという社会的・人権モデルをベースにしている。

開発援助であれ人道支援であれ、社会的包摂を無視した事業を形成することは近年は難しく、少なくとも表面上は、どんな事業でも、社会的に排除された人々の事業参加を推奨し、参加のための障壁を取り除くことを約束している。この傾向は近年さらに強まってきており、普段から社会的包摂について考えることも多い私にとって、聴覚障害のある家族を扱った映画である「Coda あいのうた」について興味を持つことはとても自然なことだった。

そして、映画はとても良い内容だった。学ぶことも非常に多かった。

主人公は聴覚障害のある両親と兄に囲まれて育った17歳の高校生のルビーだ。彼女は家族のなかで唯一聴覚障害がないため、家族と外の世界を繋ぐ通訳として、なくてはならない存在となっている。英語圏では聴覚障害のある両親の子どものことをCODA:Children of Deaf Adultsと呼ぶことも、この映画を通して学んだ。

ルビーの愛らしい家族のひとりひとりがとてもいい。お母さんも、お父さんも、お兄さんも、ユーモアあふれる魅力的な人物として描かれていて、それぞれが時にぶつかり合いながら、自分らしい方法で、家族のことを思いやり心配している。聴覚障害のある人々の日常生活や、音楽の感じ方、音に対する感覚の違いなどを垣間見ることもできたし、CODAにとって母語の手話がどのような意味をもつのかなども非常に興味深く描かれていた。障害がある人だってセックスをするという当たり前のことも、当たり前のこととして映画が扱っていたのも良かった。思わず涙が溢れ出してしまうような、分かりやすい演出も盛りだくさんに含まれていたので、涙をこらえることはとても難しかった。

良い映画だと思ったし、涙も流した。アカデミー作品賞や助演男優賞、脚色賞をとれたということも嬉しかった。だけども、映画を鑑賞した後には強いもやもやが残された。

そもそもこの映画は若くして聴覚障害のある家族の面倒を見なくてはならないヤングケアラーが主人公の映画である。通学の前には、漁師の父と兄を手伝うために一緒に船にのって沖にでなければいけないため、学校の勉強もままならない。児童労働のひとつとして「最悪の形態の児童労働:Worst Form of Child Labour」というのがあるけれど、安全管理のされてない船の上で半ば強制的に働かされるなんて、まさに「最悪の形態の児童労働」だ。

ルビーに歌の指導をしてくれる学校の先生も、人間味があって素晴らしいは素晴らしいのだけど、教育者としてどうかと思う。彼女の才能に気づいて手を差し伸べてはくれるが、彼女が抱えている問題を決して知ろうとはしない。17歳の若者を常に子ども扱いをするのはそれはそれで問題だとは思うけれど、やっぱり17歳の若者は17歳の若者だ。大人になるために学校に通っているのだし、一人で対処できないことが世の中には山ほどあるから、大人の適切なサポートが必要だ。教師とはそういうときに生徒に寄り添う存在なのではなかったっけ?

この映画で私が感じたのは、社会的包摂という概念の欠如だ。一般的に社会的包摂が難しいのは、その重要性については誰しも簡単に認めるけど、実際のアクションになかなかつながらないという点だ。しかし、この映画の中ではそもそもそんな考え方が存在しない。ルビーと彼女の家族は、外の社会から隔離されたバブルの中で、自分たちだけでもがきながら毎日を暮らしている。映画の中の社会に茶々を入れるのはあまり意味がないことなのかもしれないけれど、本来、ルビーの家族を囲むバリアを取り除くのは行政やコミュニティの仕事で会って、17歳の女の子ひとりに課されるべきタスクではない。

また、ルビーに迫られる「家族」 vs 「自分の進学」という見せかけの2項対立も気にくわなかった。彼女に用意されている選択肢は、自分の夢をあきらめて家族を支える、もしくは、家族を捨てて自分の興味を追求するといった2つの選択肢のみでは決してないだろう。選択肢を過度に単純化して、17歳の女の子に選択を迫るのはあまりにも酷だし、悪趣味だし、そもそも子どもにとって何が最適なのか(Best interest of child)をきちんと考慮しているとは思えない。おまけに、どちらの選択肢を選んだとしても、自己責任ですまされるという罠も仕込まれている。

社会やコミュニティがきちんと機能していれば、ルビーが手にすることのできる選択肢はもっと多かったはずだ。そして、ルビーに類稀なる歌の才能が無かったとしても、進学するオプションを手に入れることも可能だったはずなのだ。

特定の集団について語ることは本当に難しい。ステレオタイプを強調したり、一方的なイメージを押し付ける表現は避けるべきだし、個々人の主体性を否定する描き方や、過度に純粋無垢な存在として取り上げるのも、問題があるだろう。「コーダあいのうた」に関しては、(主人公はCODAの俳優ではなかったにしろ)当事者の俳優も複数採用されていたし、様々なレビューを見る限り、ろう文化についても細かい点に気を配って描かれていたようだ。すごく良い作品と思える面も多かったがために、CODAである当事者ににとって必要な情報だったり、希望を感じられるようなメッセージが、せめて当事者には気付くことができるような形で、どこかにこっそり隠されていたらよいなと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?