カクコツ 取材する③| 事前に送る質問項目は、ざっくり間口を広く。

企業が発信するさまざまなメッセージを文字化するビジネスライティング。「カクコツ」では、その仕事内容と書くためのノウハウを、コピーライターとして30年のキャリアをもつコジマが解説しています。「取材する」編の3回めは、事前に送る質問項目(質問シート)のポイントを実例とともに紹介していきます。

最初にピント外れな

質問をしちゃう担当者

「今日は貴重なお時間をいただき

誠にありがとうございます。

お聞きしたいテーマは…」

取材現場でこう切り出したメディアの担当者。

いつもなら、さっさとあいさつを終わらせて

こちらに振ってくるのに、なぜか今日は違います。

事前に送った質問項目(質問シート)を

最初から読み上げていったのです。

もちろん、それはわたしがつくったもの。

しかも、自分の主観を含めるから

質問内容がこんがらがっちゃった。

事前に送った内容と半分は合っているけど

半分はピントが外れた質問になってしまいました。

取材相手もキョトンとした表情です。

「以上となります。ではコジマさんよろしく」

取材を始めてしまえば

軌道修正できる

(よろしくじゃないわ!)と思いましたが、

「そういうことじゃなくて…」としたら

担当者のメンツが丸つぶれ。

いろいろ問題も出てくるでしょう(笑)。

「えーっと、とりあえず今回の

新サービスについての概要を改めて…」と

ざっくり取材を始めてしまいました。

始めてしまえば、こっちのもの。

ピント外れも流れで軌道修正できます。

あとでその担当者が話すには、

「忙しくて取材準備ができなくて、

手ぶらで現場に来てしまった。

コジマさんからもらった

質問項目だけが頼りだったので…」と

恐縮しきりでした。

こういうこともあるというお話。

取材は書く当事者である

ライターさんが質問をつくって、

現場でも主導権を握って進めないと、

いろいろややこしくなります。

こちらが聞きたいことと

相手が話したいこと

前回も書きましたが、質問項目(質問シート)を

つくって事前に取材相手に送る目的は、

相手に答えを準備してもらうこと半分、

安心してもらうこと半分です。

ビジネスライティングの場合はとくに、

質問はあえて間口を広げて

大枠で書くことが大事だと、

わたしは思っています。

たとえば、こんなふうに。

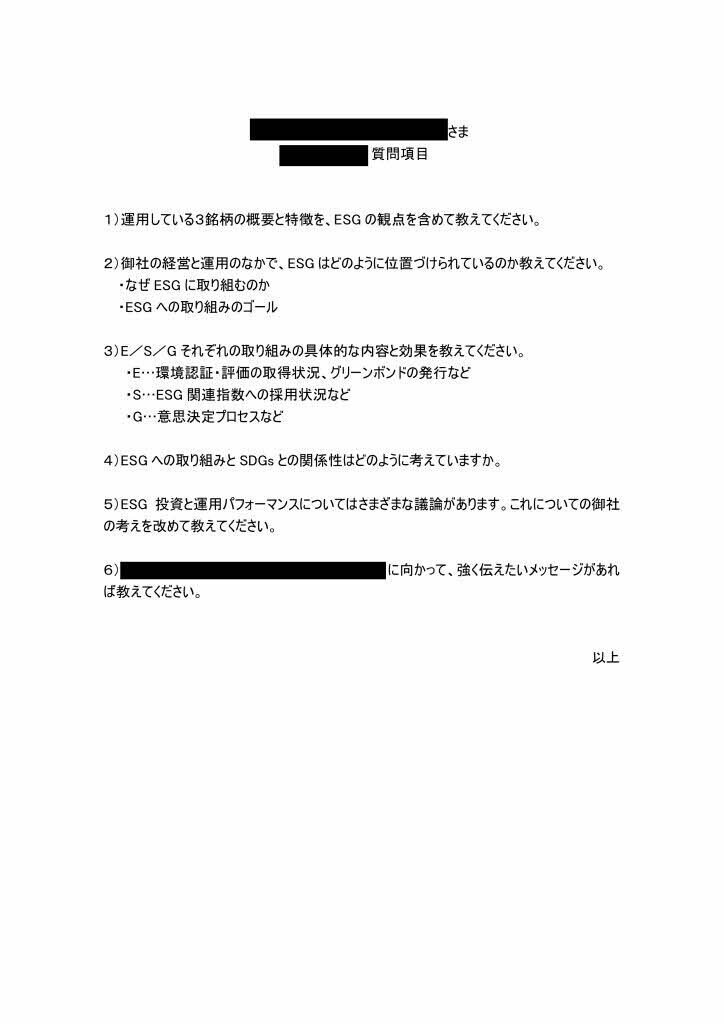

これは、ある資産運用会社へ

実際に送った質問項目(質問シート)です。

(特定できそうな文字をつぶしています)。

掲載メディアは金融専門サイト、

取材依頼の背景は、

業界で初めて実施したESGイベントでした。

こちらが載せたいのはイベントや商品ではなく

同社のESG戦略です。

一方の取材相手は当然のことながら

自社商品のPRを大きく期待しています。

いちばん聞きたいことは

サラッと書く

最初の質問で商品について聞いています。

まず自分の言いたいことを言わないと、

こっちの話をなかなか聞いてくれないからです。

これは経験から学びました。

こっちがしっかり聞きたいのは、

質問5の「ESG投資と

運用パフォーマンスについては

さまざまな議論があります。

これについての御社の考えを

改めて教えてください」です。

サラッと書いていますね。

あえてそうしています。

ここで力んでしまうと相手も慎重になって

「中長期的には…」のような

杓子定規的な回答になってしまうことも。

「そうなんですよねぇ…」と

世間話のように話が進んでいくことを

こちらは期待しています。

その方が本音に近い内容でしょうから。

専門外業界の

社長インタビューでは…

全体的にざっくりしていますよね。

もちろん、これはわたしの専門領域の取材あり、

市場や競合商品についての下調べも

しっかりしたうえでの質問です。

でも、ざっくりした質問を送ると、

「このライター、わかってないのでは?」と

不安になる人がいるかもしれません。

専門外の業界やテーマの場合などは、

とくにそうかも。

そこで、専門外の業界を取材したときの

質問項目(質問シート)を挙げてみましょう。

これは、あるベンチャー企業の

社長を取材したときのものです。

その業界はわたしにとって専門外でしたが、

業界で話題の社長さんということもあり、

自社サービスの特長と経営哲学、

そして社長の人となりも記事にする予定。

他社記事との差別化も期待されています。

掲載メディアは大手DX企業の

オウンドメディア(ウェブ)です。

それでも

専門家から見ればざっくり!

専門外の業界ということ、

取材慣れしている話題の社長さんということもあり、

前述の質問項目(質問シート)よりは細かめですね。

それでも、業界専門家や

知見のあるライターさんから見れば

相当粗い質問なのではないでしょうか。

結論からいえば、問題ありませんでした。

取材相手からどう思われたか

(ぞんざいな対応はされませんでしたが)、

原稿の出来不出来(PVやコンバージョン率など)は

さておき、取材そのものはおもしろく

話も十分に聞けたと思っています。

質問項目(質問シート)の

制作プロセスが活きてくる

これは私見ですが、

取材の質問項目(質問シート)はざっくり、

大枠でいいと思っています。

大事なのは、

質問項目(質問シート)をつくるために

調べた内容が、自分の頭に入ること。

前述の社長取材の場合も、

相当な量の資料を読み込みました。

頭に入れば、

取材の現場で軌道修正ができるのです。

たとえば、商品Aに関する質問に対して、

やや的外れな答えが返ってきたとします。

そこで「Aに関しては過去にこのような

コメントが公式に出ているようですが」

「Aに関しては、C社が競合商品を

出していますね。どう評価していますか?」

など、“次の手”を用意することができます。

もちろん、すべての質問で次の手が出せる

わけではありませんが。

取材内容を取捨選択するのは

原稿を書くライターさん

質問項目(質問シート)にあることを

すべて聞き出し、すべて原稿にする

必要はありません。

聞いた内容をどう原稿にするのか、

取捨選択するのはわたしたちです。

周辺情報だったら、

いまはネットで探すこともできますしね。

こちらがいちばん聞きたいことに対して

もっとも的を得た、

ほかで聞いたことがない答えを得る。

そのために、取材相手の言いたいこと、

話しやすいことを質問の最初にもってくる。

事前の質問項目(質問シート)は

あえて間口を広げて、

取材中に軌道修正しながら

各論・具体論に話を進めていく――

ライターさんそれぞれに、

いろいろなやり方があるかと思いますが、

以上がビジネスライティングの質問事項における

わたしの基本的な考え方です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?