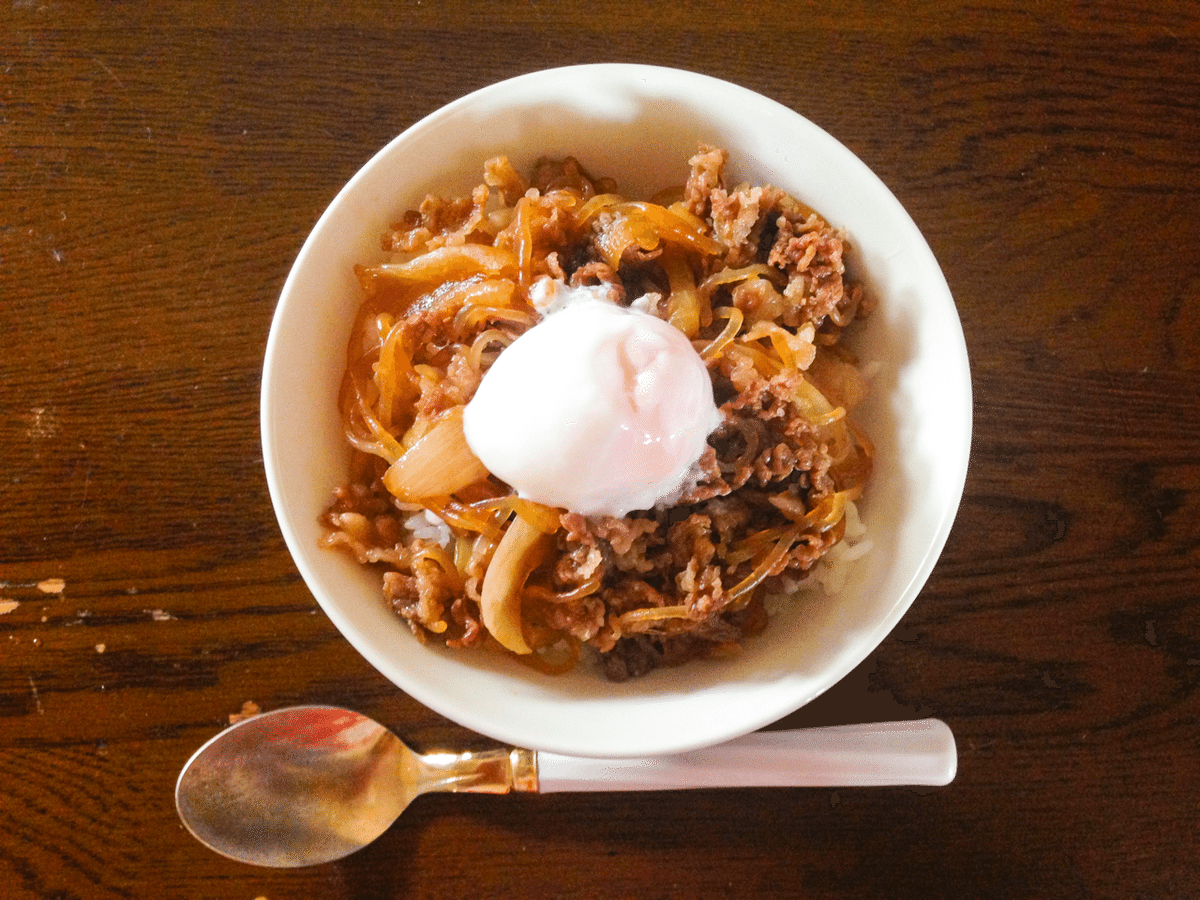

【うちには魔女がいる】#3 牛丼讃歌

うちには魔女がいる。

魔女はハローキティとほぼ同い年。

7月生まれの蟹座。A型。右利き。猫派か犬派かでいったら、断然犬派。

私のお母さんの、5つ歳が離れた妹。

これは魔女がつくる、やさしい料理の備忘録である。

いつか魔女と結婚すると信じて疑わなかったトオルくんが、えくぼの可愛らしいお嫁さんと結婚したのは、私が小学校3年生のときだった。

トオルくんは母と魔女のいとこで、近所で機械部品の小売店を営んでいる。

店舗は通学路の途中にあって、小学生の頃は学校の帰りにトオルくんの店に寄り道するのが常であった。

「コイ、これ食べていきなよ」

店にはいつもお菓子やヤクルトなどが常備されていて、寄り道をするたびに何かと餌付けをされていた。運悪くなにもないときは、トオルくんがひとっ走りして近くの自販機で甘い缶コーヒーを買ってきてくれたものだ。

彼はうちの血筋と違わず子ども好きで、そして好きなものにはついつい余計なものを与えたくなってしまうタチだった。

いま思えば、あのクッキーやおせんべいは、学校帰りに必ず顔を覗かせるちいさな子どものために用意されていたものだったのだろう。

その日、トオルくんは、見たことのない白い箱を携えていた。

すん、と鼻を鳴らせば、食欲をそそる香ばしい醤油と肉の匂いが、ふわりと鼻筋を撫でた。これ食べたことある? と聞かれて、素直に首を振る。

「牛丼ね。うまいんだよ、これ」

白い箱の中身は、有名なチェーン店の牛丼だった。

私はそのとき、冗談抜きで生まれて初めて『チェーン店の牛丼』というものを見た。

こう見えて案外箱入り娘であった私は、店屋物とはほとんど縁がなかったし、たまの外食といえば「きれいなお洋服で少しおめかしをして、大人しくお行儀よくお料理を待つ」という少々特別なイベントだったのだ。

いそいそとトオルくんがフタを開くと、むわんと立ちのぼる湯気と一緒に、先ほど感じたものより数段強いあまじょっぱい匂いが強烈に食欲を刺激した。知らず知らずのうちにじゅわりと口の中の唾液が増える。

あのどこかチープでジャンキーな匂いは、やさしい家庭料理の味しか知らない子どもにはなかなかに刺激的だった。

未知の食べものに釘づけになっている私を見て、トオルくんは笑い声をあげた。

「コイの分も買ってきたから食べな」

手渡された箱を前に、私は内心、小さな頭を抱えた。

その日は午前授業のみで給食がなく、あと5分も歩けば着いてしまう我が家では、魔女があたたかいお昼ごはんをつくって待っているはずだ。

この目の前にあるおいしそうなものを食べたらきっとお腹がいっぱいになって、魔女のごはんを入れる隙間なんてなくなってしまう。

あたたかい料理が段々と冷たく固くなっていき、魔女の表情が悲しげに曇っていく様を想像して、ぎゅうっとおなかの底が竦んだ。

その頃の私のなかでは、おいしいごはんは大人たちからの愛情を目に見える形で具現化したものであり、それを残すことはとてつもない大罪のように思えたのだ。(ちなみにその価値観は未だに私の中に根づいていて、どんなに満腹であっても目の前にある料理を残せないせいで、もれなく胃もたれと格闘する日々である。)

しかし同時に、目の前に差し出された牛丼は、いつもなにかとかわいがってくれている大好きなトオルくんが、自分のためにわざわざ買ってきてくれたものだ。それを「おうちにごはんがあるから、いらない!」と断れるほど、私は子どもでも大人でもなかった。

家で待っている魔女の料理と、目の前の牛丼。

きれいに水平を保っている頭の中の天秤にため息をつき、結局、私はどちらにも手を伸ばした。

牛丼を完食し、なに食わぬ顔で帰宅してから食べる昼食は大変に厳しかった。それでもどうにか全てを胃に納め、私は無事、どちらの愛情も無下にせずにすんだのだった。

その後もトオルくんには事あるごとに餌づけされ続け現在に至るので、私のダイエットがなかなか成功しない原因のひとつに彼が含まれているのは、まず間違いない。

えくぼが可愛いトオルくんのお嫁さんは、ヒトミちゃんといった。

私はふたりの結婚式ではしゃぎ倒した挙句盛大に貸衣装のドレスを破き、青い炎を身に纏った魔女にこってりと絞られた。人生でも指折りのしょっぱいエピソードである。

やがてヒトミちゃんはちいさな女の子を産んで、あんなにやわらかくて腕に抱くのも不安だった無口な赤ん坊が、あっという間にランドセルを背負って毎朝元気に学校へ通っている。ちょうど私が牛丼と魔女のごはんを天秤に乗せて悩みに悩んだ、小学3年生だ。

いつかあの子に、彼女の父親と同じように、牛丼でも買ってこようか。そんなことを考えるたびに、私はあの白い箱とあまじょっぱい匂いを思い出すのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?