「もてなし」の問い直しかた~『低空飛行』書評

どうしてこの本について語ろうと思ったのか自分でも判然としない。ただこの本を読んでいる時からずっとモヤモヤと(誤解を恐れずに言えばムカムカと)しながら読んでいたのでその鬱憤を吐き出したくなったというのが正しいのかもしれない。『低空飛行 この国のかたちへ』という本。著者はデザイナーの原研哉さん。このnoteは、最近出たばかりのこの著作に対する書評である。

はじめに

僕は原さんのファンである(と言っていいと思う)。原さんのキュレーションした書籍では『HOUSE VISION』も全てあるし、『SUBTLE』も『犬のための建築』もあるし『311ゼロ地点から考える』もあるし、著作である『デザインのデザイン』に至っては普通のものから海外から出版されたSpecial Edition、その後に岩波書店から出た日本語版のSpecial Editionも全て揃っている。アンドレア・ブランジとやったイタリアでの展覧会の図録も持っているしエッセイ集も大体ある。要は僕にとって原さんは憧れであった。だから原さんが今回出版された著作と同名である「低空飛行」と冠したプロジェクトを始めたときも僕は感銘を受けつつ追いかけたのだった。

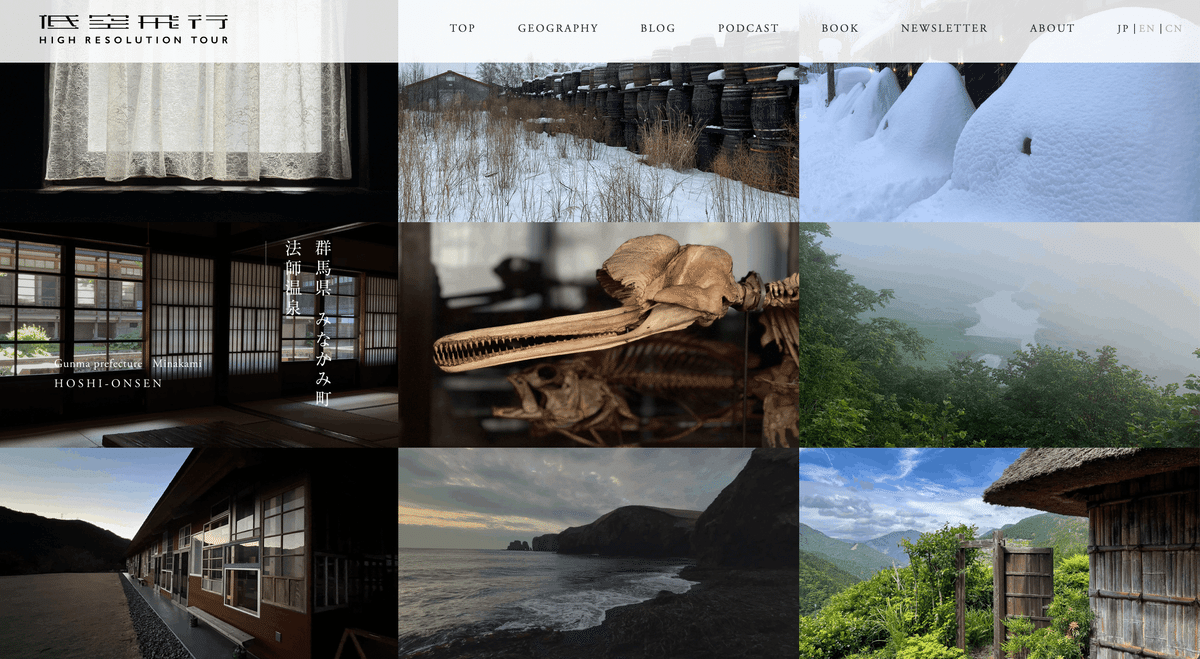

「低空飛行」とは、原さん自身が日本各地にある様々な宿やホテルを訪れ、その魅力や特性を文章と写真と映像で表現するウェブサイトやPodcast、ニュースレターからなる一連の取り組みである。そこでは原さん自身が全ての撮影や編集、執筆までを行うことによって、視点の独自性が全てのコンテンツにおいて維持されている。ウェブサイトによれば「低空飛行」とは、「地上の景色をつぶさに眺められる高度で、日本の深部あるいは細部をくまなく見てまわる旅をイメージした比喩的な名称」とされている。すなわちそれは点的なスポット紹介に留まるというよりもむしろ、その点を多数打ち続けていくことによって日本の総体としての魅力を浮かび上がらせる取り組みであるといえるだろう。

僕は原さんの信者、というのではない。ただなんというか、「NEO PREHISTORY」や『白百』など、切れ味鋭いコンセプトを軸としつつ、量を揃えることによって物事の様相を浮かび上がらせようとする手法に特に共感してきた。もちろんそれが原さんの独自の手法というのでもないし、それだけが強みというのでもないのだが、僕にとってはそこで浮かび上がってくる物事の総体としてのあり方に非常に魅力を感じてきたのである。そうした中で「低空飛行」の取り組みについても感銘を受けてきた。

したがって原さんの仕事を可能な範囲で少しは追いかけつつ、特に共感していた取り組みと同タイトルの本が出ることになったのが今回の『低空飛行 この国のかたちへ』であって、届いてすぐに貪るように読み始めたのであり、そうした中で次第に僕はこの取り組み自体の価値をぶれさせるようにしか思えないその筆致に対して、どちらかといえば怒りというよりも悲しい気持ちになっていったのである。そのやるせなさのようなものを消化したくてこのような書評を書き始めてしまったのかもしれない。この書評では著作の内容に部分的に共感を示しつつ、他方では構成への違和感について記していくこととする。批判的な内容を好まれない方は避けていただきたい。

著作の概要と「ホテル」についての興味深い一節

『低空飛行』の構成は大まかに次のようになっている。まず「遊動」の時代としての現代のありようが捉えられる。そこで統計的な分析も駆使しながら、人々の地域に潜在する価値の発見を誘導する取り組みとしての「観光」のあり方の重要性が語られる。そしてそうした経験を実現する装置としての「ホテル」の重要性が提示される(この点については後ほど詳しく触れる)。その後具体論としてまずアジアの「ホテル」に目が向けられ、ジェフリー・バワのスリランカのホテルやバリ島のホテルについて論じつつ、次第に議論は日本にフォーカスしていく。そうした中で日本における「ホテル」や「観光」を考え直すための観点として「ラグジュアリー」という視点が提示される。そこで原さんは西洋のラグジュアリーの概念に一定の評価を与えつつも、真に日本らしい「ラグジュアリー」とは何かを捉えようとする。すなわちステレオタイプな「日本的」なものの焼き直しが「ラグジュアリー」ではないと考えるのである。最後には、小型エアラインから鉄道、フェリーまで分析しながら、様々なスポットを繋いで行くその手段とその手段を軸に据えることによって可能となる新しい「観光」のあり方について論じようとする。僕の理解によればこの本はおおよそそのような構成となっている。

まず僕が最も気になった魅力的な一節について触れることから始めたい。それは2章において原さんが「ホテル」を単なる休憩所としてではなくむしろ、「環境や風土に潜在する価値を咀嚼し、施設や建築を通して顕在化させる装置」として捉えている箇所である。僕はこの理解を非常に興味深く思った。すなわち「ホテル」とはそこでの体験だけを豊かにすればいいという空間ではなく、むしろ地域周辺に対する観光者のまなざしを醸成する場でもあるのである。

その記述のすぐ後に「低空飛行」のプロジェクトが紹介されていくのであるが、その筋書きによって「低空飛行」のプロジェクトの位置付けが改めて明確になってくるように思われた。すなわち「低空飛行」とは、宿をひたすら訪れていくことによって、単なるスポット紹介をするというよりもむしろ風土や環境を咀嚼する営みが地域にどのように偏在しているかを浮かび上がらせていくことを目指す営みであったと受け取れるのである。

宿が周囲の地域の潜在的な魅力へのまなざしを醸成する装置であるとき、宿の紹介という点を打つことによってむしろその点の周辺=地域こそが浮かび上がる。そして点を中心としておぼろげに広がる円が一つの面に多数打たれることによって、水面に広がる複数の円が互いにぶつかり合い干渉するように、日本列島における多様な宿の「観光」の取り組みが互いに共鳴しあっていく。そのような共鳴の揺れを、サイトを訪れた人々に体感させることで人々の中に新しい「観光」のイメージを生み出していく取り組み。それが「低空飛行」であったともみえてくるのである。

違和感その1:「遊動」という言葉の解像度の粗さ

原はこうした「低空飛行」の紹介の前段で「遊動」という言葉に触れる。現代は人々が多様に、そして活発に移動する「遊動」の時代であり、そうしたコンテクストの中で「観光」を捉えていく必要性があるのだという指摘である。「ホテル」という装置を捉え直し、そしてその理解と紐付けながら「遊動」というコンセプトを捉えてみるとき、「低空飛行」という取り組みの特異性がさらに強く浮かび上がってくる。すなわち人々は「観光」を点と点の繋がりではなくむしろ多様な点を移動しながら面的に捉えており、「低空飛行」とはその多様な面に広がる観光行為の相互干渉を少し高い場所から俯瞰してみることによって、点そのものというよりも点を中心として広がる複数の波の干渉を眺める営みとも受け取れるのである。

同時に、そこではプロジェクトにおける大きな欠落もまた強く浮かび上がってくる。「低空飛行」では著者自身が各地域を訪れており、すなわち「遊動」しているのであるが、それにも関わらずウェブサイトではほとんど各スポットのみに焦点が当てられている。そこではその様々なスポットの「あいだ」にはあまり目が向けられていないのである。しかし考えてみれば、例えば北海道の雪深い場所から熊本の阿蘇の宿を訪れるのと、都心から阿蘇を訪れるのであればそれは全く別の経験であろう。だからこそ逆に、「遊動」という面的なアクティビティの広がりの概念と点的に宿を紹介する「低空飛行」を紐付けながら論じようとすることによって、「低空飛行」プロジェクトにおける面的な広がりの描写に具体性がないことが次第に浮き彫りになってきてしまう。そしてこの欠落を自身の経験に基づいて補完しつつ論を組み立てていくことこそが、本著作が取り組むべきテーマのように思われた。

移動とはある意味では「差異」を経験することである。A地点からB地点に行くとき、僕たちはB地点をB地点そのものとして捉えるというよりもむしろA地点との比較の中で捉えることになる。そしてその移動が連続し「遊動」になるとき、そのバリエーションは無数に広がってくる。そうして「差異」の経験のなかで地域を経験するからこそそこに潜む価値に気がつくのであり、ひとつの地域内に留まる人からだけでは見えてこない潜在的な土地の価値がむしろ遊動するものにとってクリアに見えるようになってくる。だからこそ、ともすれば単なる場所の遷移として捉えられがちな「移動」という「あいだ」の特性や意味に注目しながら観光を捉えてみることもまた重要なのだろう。

前述したように、「低空飛行」のウェブサイトはそうした移動のコンテクストには触れない。もちろんそのことによって読者自身の多様な移動体験の可能性をそこにはらむための余白を獲得しているともいえる。すなわちそこにはそのスポットを訪れてみる利用者ごとにそれぞれの「遊動」が立ち現れるのであり、その多様な可能性を誘発する仕掛けとして「宿への注目」という手法がとられているとも考えられるのである。

しかし著作において「遊動」というキーワードを掲げながら改めて「低空飛行」を論じ始めようとするとき、「遊動」のありようそのものについてより高い解像度で捉えていかないわけにはいかないだろうと思う。そうでなければ「観光」についての議論の解像度も粗いままとなってしまうからである。僕が著作の中で覚えた不満の出発点はそこだった。

だからこそ、著作では具体的で個人的な原さん自身の経験から語るべきだったのではないかと思う。著作の前半である1章から3章では『低空飛行』というタイトルであるにも関わらず、まるでGoogleマップで対象の地域にズームしていくように、地球→アジア→日本というように宇宙から地球を眺めていくような俯瞰の議論から構成されているのだが、それには強い違和感を覚えた。むしろ地上からふっと離陸し低い空から地域を眺めようとするように、もう少し解像度の高い具体的な経験の議論から始めるべきではないか。ウェブサイトなどでは、主に宿そのものというスポットに焦点が当てられている。その宿でどのような経験をしたか、どのような魅力があったかについて語られている。なればこそ、著作ではスポットの「あいだ」を語るようにしてむしろスポットとその周囲にある地域の経験の輪郭を具体的に描き出していくことから始めた方が良かったのではないか。そこでは様々な「遊動」の断片があり、その経験を通して生まれた地域の見方とスポットの捉え方があったはずである。その経験の中で特に興味深いものを並べていくことによって、原さんの志向する「遊動」のありようをより高い解像度で描き出すことができたのではないか、と思うのである。

この論構成に対する違和感は、後半の鍵概念である「ラグジュアリー」の理解に対する違和感とも強く連関してくることになる。

違和感その2:「もてなし」という概念の問い直しの不足

著作の前半では、「遊動」の時代という時代背景を前提として「観光」について問題提起がなされ、具体的なスコープとして「ホテル」が提示される。そして著作の後半では、そうした「ホテル」のありようの基礎となってきた西洋由来の「ラグジュアリー」について一定の意義を見出しつつも批判的に捉え、同時にステレオタイプな日本的な「ラグジュアリー」についても疑義を呈している。ただ人を歓待すること、あるいは日本的な「もてなし」を焼き直していくことが「ラグジュアリー」ではないはずだと問うのである。

そこでは、論の前半でホテルを「環境や風土に潜在する価値を咀嚼し、施設や建築を通して顕在化させる装置」として捉えたことの意味が改めてクリアになってくる。すなわち人を気遣ったり作法を教えたり日本的な精神性を教授することが「もてなし」なのではなく、むしろ地域に対する新たな視点を供するための手助けこそが「もてなし」であり、そのことによって人々が自分の住む場所や他の地域に対してもその差異性の経験を通して新しい視点を獲得できるように手助けできることこそが「もてなし」であるべきなのではないか、と読めてくるのである。

そこではこの理解を「遊動」と結びつける意味も強く浮かび上がってくる。僕たちは「遊動」の時代に生きている。だからこそ世界の様々な差異を経験できる素地が醸成されている。この「遊動」のメカニズムを捉え直し、そこに新しい「ホテル」という装置を介入させることによって、「観光」は人々にとって地域ごとの差異を強く見出し捉えなおす一連の機会の経験となっていく。そうした「観光者」の介入によってむしろ個々の地域はそれぞれ独自の魅力に気がつくこともできるようになってくるのではないか。

そんなふうに捉えてみたくなるのだけど、この本はそうした意識を明確に持っているようには思われない。それは端的に「もてなし」という言葉を捉え直そうとしないことに表出している。これが2つ目の不満である。

「もてなし」という言葉はこの著作においてほとんど紋切り型で使われている。本著作の後半の「もてなし」に関する記述では、各々のホテルのソファとか建築とかについてしか触れられない。むしろ「もてなし」こそが強く問い直すべき概念であるはずである。ホテルが「環境や風土に潜在する価値を咀嚼し、施設や建築を通して顕在化させる装置」であるならば、そのホテルの経験を通して地域や風土に対するどのようなまなざしが生まれてきたのかということの記述こそが重要であろう。すなわちホテルにおける建築や茶の湯やなにがしかの仕掛けは、それ自体の魅力的なあり方それ自体というよりもむしろ「いかにホテル以外の地域に対する新たな視点を発見させる仕掛けとして機能したか」ということとセットで評価しなければならないはずであり、それを「遊動」とセットで語るのであれば、「遊動」の経験を通していかに自分の中でそれらの「もてなし」が共鳴しあい、来訪者の中に視点を醸成させたかを語る必要がある。だから「もてなし」の概念をこそ問い直さなければならない。そしてそこでは原さん独自の経験に基づく記述が論に強固な説得力を与えるものとして生きてくるのであり、他の誰でもない原研哉がこの論を語ろうとすることに強い意味が生まれてくるのである。

にもかかわらず、前半から後半を通して何よりそれぞれの鍵概念の議論における位置づけが不明瞭であり、その結果主張が茫洋としており、せっかくの「ホテル」の面白い捉え方も「ラグジュアリー」や「もてなし」などの様々な議論の面白さも矮小化されている。

やはりこれだけプロジェクトを通して宿を訪れたのなら、その体験の「あいだ」を書くことから始めれば良かったのではないかと思う。例えば北海道の雪の宿から熊本の阿蘇の宿に行ったのならそれはダイナミックな経験だろう。それはどのような経験だったのか。あるいはその経験によって日常はどのように変わったのか。その具体的な経験の記述や考察を通して「遊動」のありようと、地域の潜在的価値の発見を助ける装置としての「ホテル」の関係性をより詳しくクリアに描き出すことができるだろう。そこから地域や来訪者の日常そのものに対する潜在的な価値を見出す視点の獲得の手助けとしての「もてなし」の概念を捉え直しつつ、その営みの考察をさらに面的に展開していくことによって今の「観光」のあり方の問題点と可能性を明確にしていく。そのような構成として「遊動」「ホテル」「もてなし」「観光」のそれぞれの概念を関係させた方が、提示したいそれぞれの概念が効果的につながり合い、整理されたのではないかと思うのである。

最後に

このテキストでは著作の中の鍵概念の魅力に触れつつ、そこから広がりえる論のダイナミズムが損なわれている可能性に触れた。色々と言い分はあると思う。この著作はある種のプレゼンテーションだからとか、あくまでブログの寄せ集めだからとか、そもそも原さんは研究者じゃないからとか色々あるかもしれない。あるいは僕こそが頓珍漢なことを言っているのかもしれない。イントロダクションで触れたように、この本を読んで僕はどちらかといえばとても悲しい気持ちになったのだ。憤りでもガッカリでもなく、悲しい。僕はずっと「低空飛行」というプロジェクトをとても魅力的に感じてきた。だからこそ、そのプロジェクトが小さな正当化とストーリーの中に回収されてしまったように思われ、「低空飛行」というプロジェクトに寄せてきた期待とワクワク、そのプロジェクトが提示し得たであろう本質的な価値がおざなりにされたようにすら感じられた。潜在的な価値がデザインに様々な作法や手法や「やってはいけないこと」が存在するように、文章を紡ぎ、論を展開することに対しても同じように厳しい目があるべきではないか。少なくとも僕にはそれが感じられず、とても悲しい気持ちになり、なんとか気持ちを収めようとしてこんなものを書いてしまった。

最後に2点だけ気になった箇所を述べておきたい。

第一に歴史的な認識などにおいては参考文献を明記することが必要であると思われる。内容の一部には「どこかの著作でみたなあ」と感じられる内容の記述も混じっている。それらを「自分の主張」として記す場合、それは剽窃である。これだけの歴史理解を(そこにやや疑問な内容が含まれているにせよ)自分でゼロから組み立てたはずはないので、参考文献や理解のアイディアに対する引用元が存在すると思われるが、図版をのぞいてそれらが適切に明記されていないように見受けられる。僕は出版の状況を知らないので、あくまでエッセイであれば引用や参考文献は必要ないというのが通例なのかもしれないが、エッセイとはいえ剽窃は認められるべきではないのではないかと思う。

第二に、不適切に思われる表現が散見される。特に気になったのはホテルや観光産業の事業を展開していくことに「手を染める」つもりはないと自身のスタンスを示す記述と、侵略行為によってとある地域に別の地域から無理矢理移植された文化も、文化や環境に根差すものであれば「誇り」になっていくのではないかと推察する箇所である。

前者については、様々な事業者を手助けするデザイナーとしていかがなものかと感じられた。その後で「デザイナーとしての仕事の醍醐味は資本や事業の拡大ではなく、仮想・構想における創造性である」と記述するに至っては意味不明である。そもそも事業の実行と構想を対立的に捉えていることがよくわからない。事業の実行のプロセスの中で浮かび上がってくる価値や構想の強力なヒントもあれば、構想が明らかにする現実の価値もあるだろう。そんな当たり前のことが文章表現の中に整理されていないことがよくわからない。前後を丁寧に読み返しても、意味を汲み取ろうとすることはできるものの、表現として明らかに不適切なのではないかと思う。

後者の侵略行為と文化に関する記述については、侵略行為を注意深い考察もなく正当化するものにしかみえない。文化を侵略先からの輸入か本来的なものかという安易な区分で論じるのが無意味なことは明らかだと思うし、必ずしも侵略先の文化の移植を否定することはできないが、それでも侵略による文化破壊と移植を深い思慮なく正当化しているとも読めるこの不注意な記述についてはいかがなものかと思う。最近では東京大学の祝辞において河瀬直美が明らかに不適切な題材の取り扱いによって炎上していたが、それにも近いようなものを感じた。これは時節柄の問題というのではないだろう。

こうした手続きの甘さや記述の注意深さの欠落からも僕には、この本が練り上げられてあるべきレベルに到達しているとは思われず、そのことによって自身のプロジェクトの潜在的な価値を損なっていることに対しては違和感を覚えた。

おまけ:勝手なファンアートとしてのイントロ

まだ気持ちの収まりがつかず、僕なりの『低空飛行』の入りをかいてみた。

著作の5章の終わりに、魅力的な飛行機の搭乗についてのエピソードがある。その箇所を読んだ時、「低空飛行」というタイトルなのだから、飛行機に搭乗する場面の記述から始めればいいじゃないかと思ってしまった。あるいはそれはベタすぎるのだろうか。ちょっとなあとも思うし、いいかなぁとも思う。飛行機に乗り込み風景を俯瞰するぞというコンセプトへの動線として、読者の誘導としてはそれもありなのではないかとも思う。

しかしこの本で触れられる移動は何も飛行機の移動に限らないので、「移動は飛行機だけに限らない」というのなら電車の車窓から低空飛行に思いを馳せるような記述でも可能かもしれないと思ったので、ちょっとやってみた。

「電車に乗っている時、様々な風景が通り過ぎていく。うまく想像できないほど大量の土地やそこにある暮らしが一瞬のうちに通り過ぎ、それらは詳細で具体的な情景というよりも総体的なイメージとして記憶に残る。そうして大量の街並みや土地を通り過ぎ、街や地域が心の中にひとつのまとまったイメージとして立ち現れてくるとき、僕はその中を低空で浮かんで俯瞰し眺めてみたい気持ちに駆られる。そこにある素晴らしい文化や人々の交流や風土との関わりを、低空飛行しながら眺めていく体験とはどのようなものであるだろうか。あるいは僕が本当の飛行機に乗って明日には数百km先の別の土地にいるとき、2つの土地の経験を通して浮かび上がってくる2つの「低空」のイメージは、無意識のうちに関わり合ってしまうのかもしれない。僕たちは遊動の時代を生きている。だからこそ、本来非連続なはずの様々な風景のイメージですら心の中で絡みあい、繋ぎ合わせられてしまう。そうして生まれてくる新しい風景を、少し上から低空飛行して眺める体験とはどのようなものなのだろう。僕はそうしたイメージの空を誰かと一緒に低く飛び回りながら、あれやこれやと話し合ってみたい衝動に駆られる。ゆったりと「飛行」して地表を眺め、それぞれの地域や文化を比較の中で見ていくことによって世界を理解していくこともできる。あるいは地域の本当の特性や魅力は、そうした少し高いところからの俯瞰を通して、比較することの中で見えてくるのかもしれないとも思う。だからこそ僕はいつも、誰かと低空飛行を試みてみたいと思うのである。」

そして次のように続く。

「ユーザーエクスペリエンスを重視する近年の風潮は、風土や地域性を軽視して建築をプロダクト化し、都市の画一化を促した近代の価値観への反省でもあるのだろう。ユニバーサルな価値を指向するプロダクトや建築のあり方は必ずしも風土とうまく接続できない。そこにはズレのようなものが生じ、齟齬をきたす。僕らが様々な旅を経験するとき、もはや必ずと言っていいほどそこには工業化と近代化のなかで画一的に生産されたシステムや製品を見出すことになるし、そのあり方に規定された暮らしが存在する。それは風土と齟齬をきたしうる。あるいは文化とも齟齬をきたすだろう。僕たちはその齟齬を疎ましくすら思ってきた。しかしその齟齬を拾い上げていくことによってむしろその地域の特性を拾い上げることもできる。すなわちその齟齬の収集の中で見えてくるものの中にこそ、地域の強固な固有特性が見えてくるのではないかとも思うようになったのである。」

「僕が様々な宿の経験を通して拾い上げようとしていたのは、むしろその齟齬ではなかったか。僕たちの日常の中に強固に存在する近代化のコンテクストから離れる試みの中に入り込むこと、あるいは時代の中で取り残されていったものの、その意味を捉え直すこと。その中でむしろ僕は現代の画一的な社会のあり方を見つめ直そうとしていたのである。あるいは既存の枠に収まったありきたりな「観光」のあり方を。僕が訪れ、魅力的に思われたホテルは、単なる宿泊施設というよりも「環境や風土に潜在する価値を咀嚼し、施設や建築を通して顕在化させる装置」として機能していた。ある意味で今の時代の中では、そうして一度非日常の中に逃れ、世界に偏在する「当たり前」の皮膜をすっと剥いて裏返そうとすることは特異な経験である。そのことを通して世界の潜在的な豊かさに目を向けられるようになることこそが現代における「ラグジュアリー」なのであり、そのための手助けこそが「もてなし」なのかもしれない。僕らはただの逃避としてというよりも、生きている日常をより豊かなものにしていくために旅に出たはずなのだった。世界を広げ、豊かさを知るための旅。だとすればそこでは「もてなし」とは旅人の視点を広げる手助けそのものであるはずなのだった。」

ま、完全なファンアートである。終わり。

サポートは研究費に使わせていただきます。