韻とライムとダジャレとラップとヒップホップの違いが永遠に分からない

「どんな音楽聞くの?」

「ヒップホップとか聴きますね」

「へ~」

唐突に会話は終了する

多くの人間が「ひっぷ - ほっぷ」という音節を脳に刻まれると、即座に鼓膜が破壊され、思考が停止するのだろうか。嫌いなアイツにも「ヒップホップ」と唱えるだけで黙らせることができる。ドラクエで言う「ニフラム」

ヒップホップについて、多くの方が以下のようなイメージを持っているだろう

「なんか韻踏むんでしょ」

「Yoとかチェケラみたいなイメージ」

「危ないクスリやって逮捕されてる人が多そう。」

安心してほしい。全部正解

ヒップホップとは、韻を踏み、Yoとかチェケラを呟き、大麻や覚醒剤で逮捕される音楽ジャンルなのである

とはいえ、こう言うとヒップホッパーに殺される。

Thugでillでdopeでwavyでswagでphatなヘッズ達に殺されるのだ。

かくいう僕も、留学先で突然ラップバトルを挑まれなければヒップホップなんて縁がない人生だった。

異国の地でダジャレとライムの違いを、分からされたのだーーーー

いや、今でもダジャレとライムの違いは分からない。何?

ヒップホップがこれだけ敬遠されがちな理由は、その特殊な音楽性にあるだろう。メロディーがないのだ。そのため、耳が慣れてない人が聞くと、まるでお経を聞かされている気分になる。

僕も、仏教校出身なので朝礼で嫌というほど般若心経を聞かされていたから、その気持ちは痛いほど良く分かる。あ、いや、だいたい寝坊していたから朝礼は出てないんだった。すみません、良く分かりません(Siri)

音楽の中で最も重要な「メロディー」を捨てた代わりに、「リズム」によって聴き心地を良くするのがヒップホップである。

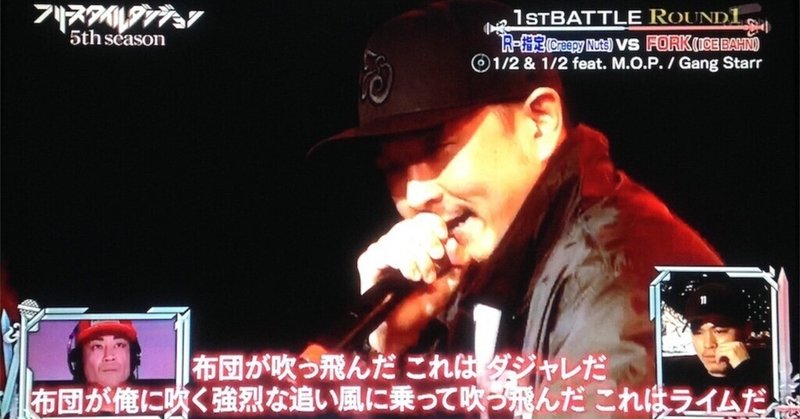

リズムを取るために、小節の最後で韻を踏むのだ。いや、ライムを踏むのだ。韻を、いや、ライムを、いやダジャレを踏み、rhymeのバースをフロー、リリック、いや、駄洒落を、親父ギャグを、そこはかとなく親父を踏むのだ。オヤジを

これはWikipediaのコピペなのだが、ヒップホップは、1970年代にニューヨークのブロンクス地区で開かれたブロック・パーティーにルーツのある、音楽・ダンス・ファッションを中心とする黒人文化である。80年代には、ヒップホップには三大要素があると言われていた。DJ、ブレイクダンス、グラフィティがその構成要素である。しかし現在では、ミュージシャンとしてのMCを加えた四大要素と言われている。ヒップは、とんでいる、ホップは跳躍するなどの意味がある

彼らはサンプリングという、他のアーティストがせっせと作ったレコードの1フレーズを切り取って、勝手にラップを乗せてしまうという革命的な音楽制作方法を発明した。著作権を作った人はビックリしただろう。

いや、俺もネットで拾ってきた画像をブログに使ってるから同じか。もし著作権法で逮捕されたら、ラッパーを巻き込んで裁判を起こします。あとはTikTokerと、Twitterで漫画の1コマを切り抜いてクソリプを送っている不届き者共たち、俺たちは運命共同体

ラッパー、いやTikToker、じゃなくてrapper、えっと、No, well… like, I mean, wrapper, no, let me see… ラッパ、そうラッパには独自のスラングがある。ラッパバトルではスラングによってスキルを自慢したり、相手を攻撃するのだ

ラッパバトルでは、ジャンケンに勝って後攻をとり、アメリカのことをU.Sと言い、警察のことをバビロンと呼び、ラストの8小節目で韻を踏めば勝てる。俺がrealでお前はfake、あとは気持ち程度にマザファカを添えておくだけだ

何がrealなのか、何がヒップホップなのかは誰も正解を知らない。

しかし安心してほしい。みんな、ヒップホッパーなのである。

なぜなら、ラッパーのZORNは「My life」の中で、以下のように言っている

一本道を行こう

洗濯物干すのもHip Hop

韻を踏まなくても、いやライムを踏まなくても、フロウ、いやグルーヴ、じゃなくて、ビートアプローチ、テンポ、というかリズムキープ、あれ、あれだよ、ラップしなくても、洗濯物を干せばヒップホップなのである

なぜ洗濯物を干すのがヒップホップなのかは分からないが、少なくとも自分よりヒップホップに詳しいラッパーがこう言っているのだ。ZORNは全ての洗濯物干し達に勇気をくれた。雨の日に洗濯物を干していいのだろうか、と不安がっている俺たちに勇気をくれた。一本道を行くのだ、洗濯物と

次からは、胸を張ってこう答えよう。

「どんな音楽聞くの?」

「洗濯物とか干しますね」

おまけ

この辺が好き

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?