プ譜を使用したプロジェクトの合意形成方法

一人だけではなし得難いプロジェクトを進めていくために、私たちは他者と協働します。同じ目標に向かっていくとしても、他者と協働するためには、

それぞれの願いや想い、利害や思惑の調整が重要です。そしてできれば、主体的に考え行動することを期待します。

さらに、自分たちの過去の経験や知識がそのまま使用できない、未知の要素の多いプロジェクトではプロジェクトの初期段階にできるだけ「豊かな仮説」を持つことが必要です。

願いや利害を調整し、主体的に考え行動するようにするにはプロジェクトに関わる人々との合意が不可欠です。プ譜は一人が使えばプ譜の仮説を表現するツールとなりますが、複数人で使えば合意形成のツールとしても使用することができます。この記事ではその方法をご紹介します。

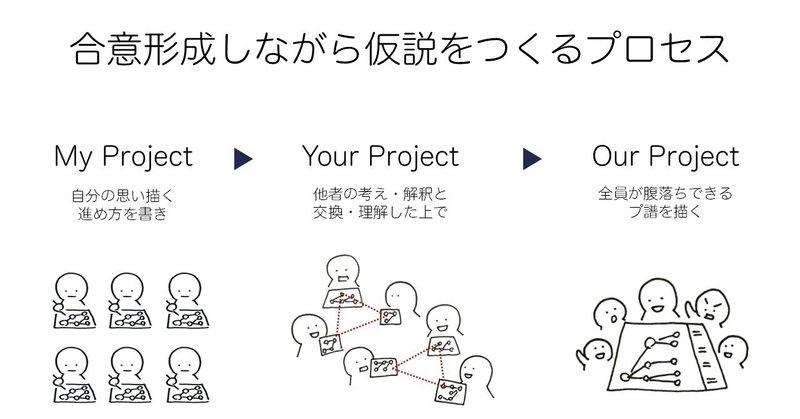

My Project → Your Project → Our Project

プ譜をつかった合意形成のプロセスは、My Project → Your Project → Our Projectの三段階に分かれます。

My Projectでは一人一人が自分の思い描くプロジェクトの進め方の仮説をプ譜で表現します。ここに個々人の願いや思惑が反映されます。

ブレストのように全員が同じ場所で意見やアイディアを述べ合うことはしません。理由は多くの企業では相手を気にせず意見を述べられる環境がないからです。上司のいる場では言いにくい。経験の浅いメンバーが恥ずかしがって口に出しにくい、といったことがまだまだ多くあります。これはノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンの下記の考えの影響も受けています。

議題について討論する前に、出席者全員に前もって自分の意見を簡単にまとめて提出してもらう。こうしておけば、グループ間の知識や意見の多様性を活かすことができる。

求同存異状態を目指すYour Project

Your Projectではそれぞれのプ譜を発表・共有し合います。経験、立場、価値感、状況によって人の見方は異なります。同じ目標であっても異なる仮説が存在します。それをプロジェクトメンバー間で交換することで、多様な見方があることを知ります。この多様な意見・考えが並存・並立している求同存異な状態を「アコモデーション(Accommodation)」と言います。

さらにここでは自分が知り他者が知らなかった(その逆も然り)活用できるリソースや、求めるクオリティの差異なども明らかになってきます。多様な見方を集めることで、漏れ落ちをなくし、ズレを防いていきます。

Your Projectで自分の仮説を交換する人数は、プロジェクトに関わる人数で変わりますが、一人一人の考えをしっかり知るうえでは、3~4人がベストです。自分とはできるだけ遠い(部署や職種)人と組んで、これをメンバーを入れ替えて2~3回行います。

自分の仮説を発表する際、一人の話し手、複数の聞き手に分かれます。話し手はプ譜を聞き手に見せながら自分の考えたプロジェクトを説明します。聞き手はこのとき話し手の説明に対し、都度アドバイスや質問をすることはしません。プ譜に記述された仮説と話し手の口頭説明を聞いて、疑問に思ったことや、プ譜の要素間の辻褄が合っていないと感じたところ、直接的に役立つ経験や知識があればメモをしておきます。それらを説明を聞き終わったあと、話し手に渡します。話し手はそこに書かれたメモを元に、聞き手の疑問に答えたり、「なぜ辻褄が合っていないと感じたのか?」といったことを質問します。

こうした対話を通じて、プロジェクトメンバーの考え方、期待や思惑、不安や負担に感じていること、自分の知らなったことなどを明らかにしていきます。また、他者からのフィードバックを受けて、My Projectで書いた自分のプ譜をアップデートします。このアップデートしたプ譜は提出して、合意するための素材として使われます。

寄せられた素材を編集して合意に導くOur Project

Our Projectでは統一されたプ譜を描いて合意することを目指します。Your Projectで交換し、アップデートされたプ譜を素材として、この場を回る役割を一つ設けます。世の中的にはこれを議長やファシリテーターと呼ぶと思いますが、プ譜では「Project Editor」と呼びます。提供されたプ譜の諸要素(勝利条件、中間目的、施策、廟算八要素)を素材として「編集」していく

というイメージが強いためこの名称にしています。

一つ一つのプ譜は要素ごとに分類、整理します。勝利条件や中間目的ごとに似た表現があればそれを一つのグループにまとめていきます。

また、様々な業務・経験の持ち主たちがつくったプ譜は、見ている範囲・粒度・フェイズが異なります。エンジニアがつくるプ譜と営業がつくるプ譜とでは、見ているところ気にするところが違うのです。役員がつくるプ譜とデザイナーがつくるプ譜も同じです。これらを粒度、フェイズで仕分けていきます。

こうした分類・仕分けをプロジェクトエディターは事前に行っておきます。そうして、全員が参加する場で、全員が腹落ちする勝利条件(プロジェクトの成功の定義)や中間目的(成功のためにつくるプロジェクトの諸要素のあるべき状態)の表現を、参加者に問いかけ対話しながら統一していきます。粒度やフェイズで分けたプ譜は、粒度の場合は下図のように入れ子で表現することができます。

大きな粒度でプロジェクトを見る人と、小さな粒度でプロジェクトを見る人は同じものを見る必要はありません。あくまで最終的な目標と成功の定義は同じで、全体と部分が異なる粒度でつながっていればOKです。この作業を全員の目の前で行うことで、全体の目標における個人の仕事の位置づけと、他者の仕事の関係性も把握できるようになります。

この他、全員が本当にやりたいことを発見するための質問リストや、「弁証法」「遡る」「反例」「抽象化」「必要条件十分条件」といった方法がありますが、この解説別の記事に譲ります。こうして全員が腹落ちするプ譜をつくり上げることができたとき、関与者の合意が取れたとみなします。

これがプ譜をつかった合意形成の方法です。

プ譜についての全体的な理解は、こちらのページにわかりやすくまとまっていますので、よろしければご覧下さい。

未知なる目標に向かっていくプロジェクトを、興して、進めて、振り返っていく力を、子どもと大人に養うべく活動しています。プ譜を使ったワークショップ情報やプロジェクトについてのよもやま話を書いていきます。よろしくお願いします。