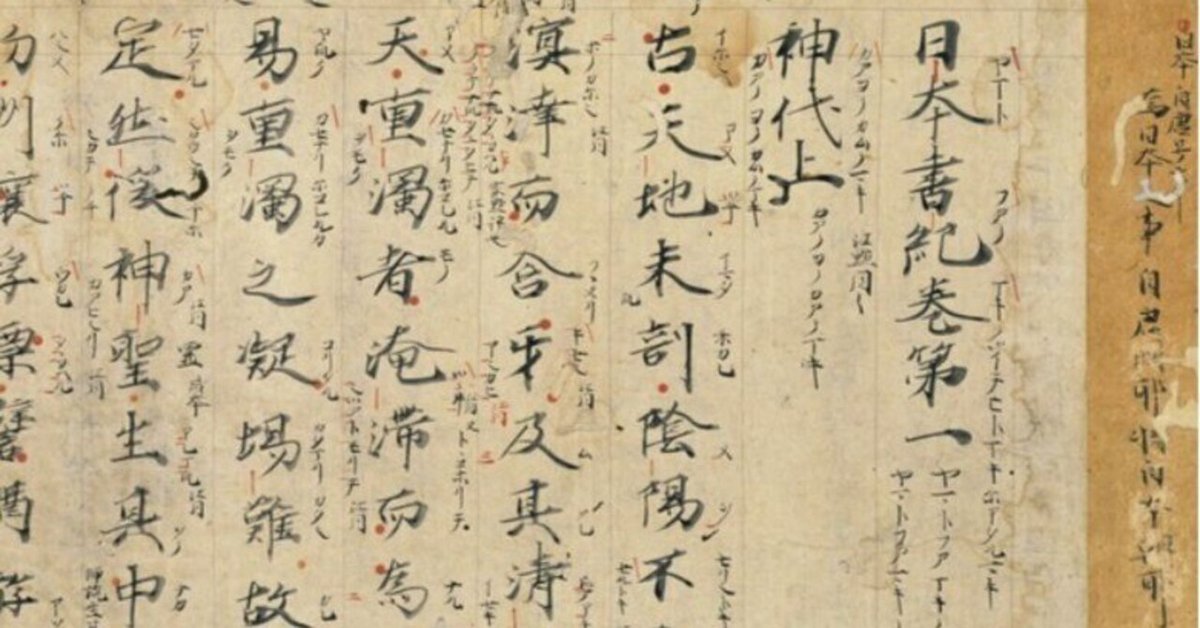

日本書紀巻01/神代上(1)の原文解説

神代上

『日本書紀』の「神代上」は、この重要な古代日本の歴史書における最初の部分です。このセクションは、日本の神話時代、特に宇宙と神々の創造に関する物語を扱っています。神代上は、日本の創世神話、神々の系譜、そして神話的な出来事を詳細に記述しており、日本の歴史と文化の基盤を形成しています。これは、日本の起源に関する伝統的な物語を伝えるために重要な役割を果たしており、後の歴史的な記録や文化的な発展に影響を与えています。

古、天地未剖、陰陽不分、渾沌如鶏子、溟涬而含牙。及其淸陽者薄靡而爲天・重濁者淹滯而爲地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故、天先成而地後定。然後、神聖、生其中焉。故曰、開闢之初、洲壤浮漂、譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物、狀如葦牙。便化爲神、號國常立尊。至貴曰尊、自餘曰命、並訓美舉等也。下皆效此。次國狹槌尊、次豐斟渟尊、凡三神矣。乾道獨化、所以、成此純男。

天地創造前:初め、宇宙は未だ分離しておらず、陰陽も区別されていない混沌の状態だったことを示しています。

陰陽の分離:軽やかで清らかなものが天となり、重く濁ったものが地となった様子を説明しています。

天地の成立:天が先に成立し、その後地が定まったことを述べています。

神聖の誕生:この状態の後に神聖な存在が生まれたことが示されています。

開闢の描写:世界が開けた初めの頃、陸地が浮かんでいた様子が描かれています。

最初の存在:天地の間に一つの存在が生まれ、それが葦の芽のような状態だったことが説明されています。

最初の神の誕生:この存在が神となり、「国常立尊」と名付けられたことが記されています。

尊と命の区別:最も尊い存在を「尊」と呼び、その他を「命」と呼ぶ習わしについて説明しています。

その他の神々:次に「国狹槌尊」と「豐斟渟尊」が生まれ、合わせて三神が誕生したことが示されています。

純男の誕生:乾道(天道の意)の力により、純粋な男性が生まれたことが述べられています。

この段落は、日本の神話における宇宙の創造と最初の神々の誕生に関する重要な部分を形成しています。

この段落の各文章毎にさらに詳しく説明します。

古、天地未剖、陰陽不分、渾沌如鶏子、溟涬而含牙。

この文章は、日本神話の宇宙創造に関する古代の記述を表しています。各単語の意味は以下の通りです:

古:「昔」を意味し、物語の始まりを示します。

天地未剖:「天地がまだ分けられていない」という意味で、宇宙が形成される前の状態を表します。

陰陽不分:「陰と陽が分かれていない」ことを意味し、万物が未分化である状態を示します。

渾沌如鶏子:「渾沌は鶏の卵のようだ」と表現しており、全てが密封された原始的な状態を象徴しています。

溟涬而含牙:「深く暗い水(溟涬)が存在し、その中に潜在的な力(含牙)がある」という意味で、原始的な宇宙に潜む可能性や力を暗示しています。

これらの表現は、宇宙の創世記における混沌とした始まりを象徴的に描いています。

及其淸陽者薄靡而爲天・重濁者淹滯而爲地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。

及其淸陽者薄靡而爲天:「その中で清く明るいものが軽やかに広がり、天となった」という意味で、宇宙の軽く透明な部分が天空を形成したことを示しています。

重濁者淹滯而爲地:「重く濁ったものが沈んで地となった」と表現し、宇宙の重い部分が地球を形成したことを述べています。

精妙之合搏易:「精妙(精巧で微細な)なものは容易に結合した」という意味で、宇宙のより細かい要素が簡単に結びついたことを示しています。

重濁之凝竭難:「重く濁ったものの凝結は困難だった」と表現し、宇宙のより重く複雑な物質が形成される過程が難しいものであったことを示しています。

これらの説明は、宇宙創造の際の天と地の形成過程を詳細に描いており、物理的な現象と神話的な解釈が組み合わさっています。

故、天先成而地後定。

「故、天先成而地後定。」という文章は、「だから、天は先に成立し、その後に地が定まった」という意味です。これは、宇宙の創造において、初めに軽く透明な部分が拡散して天を形成し、その後に重く濁った部分が凝結して地が形成されたという過程を説明しています。この表現は、宇宙の秩序が段階的に確立されたことを示しており、天が先に存在し、地がそれに続いたという考えを表しています。

然後、神聖、生其中焉。

「然後、神聖、生其中焉。」という文章は、「その後、神聖なものがその中に生まれた」という意味です。このフレーズは、天と地が形成された後、神聖な存在や神々が宇宙に誕生したことを示しています。これは、宇宙創造の神話において、物理的な世界の形成に続いて神話的な存在が生まれたという考えを表現しており、日本神話における宇宙と神々の起源を説明する重要な部分です。

故曰、開闢之初、洲壤浮漂、譬猶游魚之浮水上也。

故曰:「だから言う」や「それゆえに述べる」という意味で、前の記述からの結論や説明を導入する言葉です。

開闢之初:「開闢(世界が創造された時)の初め」を意味し、宇宙や世界の創世の始まりを示します。

洲壤浮漂:「洲壤(陸地)が浮かんで漂っていた」という意味で、創世初期の不安定な陸地を表現しています。

譬猶游魚之浮水上也:「まるで水面に浮かぶ魚のようだ」という比喩で、初期の陸地の不安定さを描写しています。

于時、天地之中生一物、狀如葦牙。

于時:「その時に」や「その時点で」という意味で、特定の時間を指し示しています。

天地之中:「天と地の間に」や「宇宙の中で」という意味で、宇宙空間を表現しています。

生一物:「一つのものが生まれた」という意味で、新たな存在の誕生を示しています。

狀如葦牙:「状態が葦の芽のようだ」という意味で、新たに生まれた存在の姿や特徴を描写しています。

この文章全体は、宇宙の創造の段階で、天と地の間に新しい存在が誕生したこと、そしてその存在が葦の芽のような初期段階の状態であったことを表現しています。

便化爲神、號國常立尊。

便化爲神:「すぐに神に変化した」という意味です。ここでの「化」は変化や変身を意味し、「神」とは神を指します。つまり、何かが直ちに神の存在に変わったことを示しています。

號國常立尊:「国常立尊」という名前が与えられた」という意味です。「號」は名前を意味し、「國常立尊」とは、特定の神格に与えられた名前です。

この文章全体は、新たに誕生した存在がすぐに神となり、「国常立尊」という名前を与えられたことを表しています。これは、神話における神々の命名やその神性の確立を示しています。

至貴曰尊、自餘曰命、並訓美舉等也。

至貴曰尊:「最も尊いものは「尊」と呼ばれる」という意味です。「至貴」は最も価値が高い、または最も尊いことを意味し、「尊」は神々の中でも特に高い地位にあるものの称号です。

自餘曰命:「それ以外のものは「命」と呼ばれる」という意味です。「自餘」はその他、またはそれ以外を指し、「命」は尊よりも地位が低い神々の称号です。

並訓美舉等也:「並びに美しい行いなどを訓練する」という意味で、神々が行うべき模範的な行動や美徳を指しています。

この文章全体は、神々の階層や役割、そして彼らが従うべき行動規範について説明しています。

下皆效此。次國狹槌尊、次豐斟渟尊、凡三神矣。

下皆效此:「以下はすべてこれに倣う」という意味で、先に述べた事例や規則に従って行動することを示しています。

次國狹槌尊、次豐斟渟尊:「次に国狹槌尊(くにさりのみこと)、その次に豐斟渟尊(とよつみのみこと)が現れる」という意味で、特定の神々の名前と出現の順序を述べています。

凡三神矣:「合わせて三神である」という意味で、これまでに挙げられた神々が合計で三柱であることを示しています。

この文章は、神話における神々の系列とその順序を説明しており、特定の神々の重要性と彼らの役割を強調しています。

乾道獨化、所以、成此純男。

乾道獨化:「乾道(天の道、創造の力)が単独で変化(または作用)した」という意味です。これは、天的な力または創造的な力が独自に作用して何か新しいものを生み出したことを示唆しています。

所以:「そのために」「その理由で」という意味で、前述の事象が特定の結果をもたらしたことを示しています。

成此純男:「それによってこの純粋な男性が形成された」という意味で、神話的な力によって特定の男性的存在、または神格が生まれたことを示しています。

この文章は、神話における創造的な力や神聖なエネルギーが働き、それによって特別な存在が生まれたことを表現しています。

参考文献

日本書紀原文

https://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_01.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?