仕事の仮説:情報を循環させること

世の中には聞いたことも想像もつかないような職種がたくさんあります。こと、PR領域においてもそうすし、そもそも人によって/企業によってPRが包括する範囲が全く異なる場合も少なくないように感じます。

PR(Public Relations)の定義として最も有名なものは『体系パブリック・リレーションズ』といわれています。

パブリック・リレーションズとは、組織体とその存続を左右するパブリックとの間に、相互に利益をもたらす関係性を構築し、維持するマネジメント機能である」

冒頭に職種と書きましたが、決して企業だけが実践することではなく、「組織体」(政府、官公庁、NPO・NGO、教育機関など、組織であれば広く該当すると理解できます)が、「他者と関係性を構築」するためのマネジメントを指すことになります。

他者とは企業でよく聞く「ステークホルダー」ですが、組織体が異なればステークホルダーも異なります。

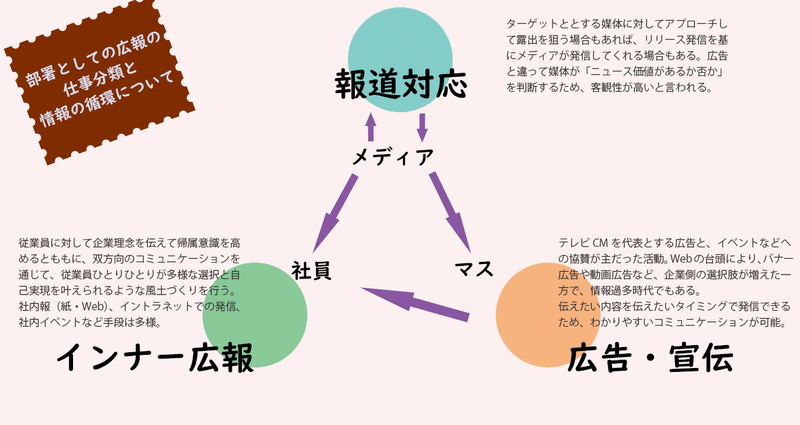

広報・PRというとプレスリリースを書いて、メディアにアプローチして、記者会見を開いて、記事掲載やTVでの露出獲得を狙う、所謂報道(マスコミ)対応を思い浮かべがちですが、上記定義からも分かるように、情報発信はあくまで手段の一つです。

ステークホルダーとの関係性を構築する目的を達成できるのであれば、情報発信でも良いし、イベント開催でも良いし、ノベルティのプレゼントでも良いのでしょう。

広報・PRと広告・宣伝の違いについては広報担当者が最初に学ぶことでもありますし、実務を担ううえで知識として二つを区別できることは必要だとも思います。

一方で、「お金をかけているから広告・宣伝、お金をかけていないから広報・PR」といった区分は、まさに手段が目的に成り下がっている典型例ではないでしょうか。

広報・PRでも広告・宣伝でも、それを行う目的は「伝えたい内容を以て伝えたい相手に届け」て、行動変容まで起こさせることは非常に難しいのは自明のことですが、「相手に考えてもらう/行動してもらう」ことのはずです。

お金をかけた/かけていない、は本質的な部分ではありません。広報面を重視してメディアに取り上げられても、伝えたい相手に届いていないのであれば効果は薄いですし、逆に何十億とかけた宣伝であったとしても、その過程で制作したコンテンツによりKPIが達成できるなら、それは効果があった施策ということになります。

また、広告は「Buy me」で広報は「Love me」であるといった整理もよく聞きますが、情報伝達手段が従来とは大きく変わり、またテクノロジーが進化し続ける時代において、この分類も一義的でしかないと考えます。

広報きっかけで購買活動につながることもあるでしょうし(決してtoCだけでなく、toBにも言えることです。日経に掲載されることで商談が進んだ、なんて話はざらにあります)、広告きっかけで自社に対する理解やエンゲージメントが高まることも当然あります。

ようやくタイトルの「情報を循環させること」に行き着くわけですが、前置きが長くなりすぎました。

私は前職で「広報・PR」領域を約2年経験させていただき、現職では広告・宣伝と、インナーコミュニケーションを担当しています。

B to B企業の広告・宣伝としては大規模なので、協賛まわりの仕事はかなり多忙なのですが、一方でインナーコミュニケーションはまだまだ立ち上げフェーズで、試行錯誤しながらまずはコンスタントに発信することがミッションとなっています。

広報・PRを担う部隊は別にいて、報道対応は現在は担当していません。

インナー広報に関わっていて大切だなと思うのが「いかに情報を循環させて、社員のタッチポイントを増やすか」という点です。

広報を担当する部署にいると、私は〇〇担当・誰それさんは△△担当、となっているのですが、情報の受け手からすれば、それはどうでも良いことというか、もはや見えないことでもあります。

情報の受信者にとっては伝達される内容が最重要なので、ステークホルダーの一つである従業員に対しても、繰り返し、質の高い情報を届ける努力をするのがインナーの役割なのだと強く思います。

例えばプレスリリース1本、掲載記事1本、社内報1本を捉えてもそうなのですが、おそらく発信者側が期待しているほど、従業員には届いていないはずなのです。だからプレスリリースを解説する社内向けコンテンツも必要だし、記事が掲載されたことを折に触れて伝えるのも必要だし、社内報でトップメッセージを動画でもテキストでも発信するのが必要だと思うのです。

そのときに、情報を循環させること、一つの話題を広報・PRの観点から発信し、広告・宣伝の観点から発信し、そしてインナー広報の観点から発信する。その分野にあわせた伝え方があるので、それぞれで加筆・修正を繰り返しながら、同じ情報でもくるくる循環させる、それが大切なのではないかと仮説を立てて業務を進めたいと思っています。

情報を循環させるには、同部署の動きをキャッチするだけでなく、会社の動きや情報に敏感である必要があり、他業界から転職してきて、現時点で「その業界に特化していない」仕事をしている私には結構なハードルというのが正直なところです。

上司からも「焦らなくていいから、まずは目の前の業務から一つずつ」と声かけてもらっていて、非常にありがたい一方で、インナー広報の重要性を日々ひしひしと感じている身からすると、as soon as possibleで仕組みを作らないと、なんて思ってしまう部分もあります。

なんせ、インナー広報は立ち上げフェーズで、どちらに転ぶも担当者次第なところがあるもので。

インナー広報の体系的な知識をインプットしつつ、社内のインフラも改善できるように、アウトプットのスピードも上げていかないと、と思う師走です。その一方で、まだ5ヶ月目。地に足着けて、一歩ずつ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?