芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと⑪ 正岡子規に喧嘩を売っている

芭蕉についていろいろと思うところを書こうかなと、その程度の意図でこの『芭蕉雑記』は書かれたのだろうと思っていたが、やはり剣呑なものが具体として現れた。

片手落ち?

蕉風の付け合ひに関する議論は樋口功氏の「芭蕉研究」に頗る明快に述べられてゐる。尤も僕は樋口氏のやうに、発句は蕉門の竜象を始め蕪村も甚だ芭蕉には劣つてゐなかつたとは信ぜられない。が、芭蕉の付け合の上に古今独歩の妙のあることはまことに樋口氏の議論の通りである。のみならず元禄の文芸復興の蕉風の付け合に反映してゐたと云ふのは如何にも同感と云はなければならぬ。

芭蕉は少しも時代の外に孤立してゐた詩人ではない。いや、寧ろ時代の中に全精神を投じた詩人である。たまたまその間口の広さの芭蕉の発句に現れないのはこれも樋口氏の指摘したやうに発句は唯「わたくし詩歌」を本道とした為と云はなければならぬ。蕪村はこの金鎖を破り、発句を自他無差別の大千世界へ解放した。「お手打の夫婦なりしを衣更へ」「負けまじき相撲を寝物語かな」等はこの解放の生んだ作品である。芭蕉は許六の「名将の橋の反り見る扇かな」にさへ、「此句は名将の作にして、句主の手柄は少しも無し」と云ふ評語を下した。もし「お手打の夫婦」以下蕪村の作品を見たとすれば、後代の豎子の悪作劇に定めし苦い顔をしたことであらう。勿論蕪村の試みた発句解放の善悪はおのづから問題を異にしなければならぬ。しかし芭蕉の付け合を見ずに、蕪村の小説的構想などを前人未発のやうに賞揚するのは甚だしい片手落ちの批判である。

芥川には本来関係ない話だが、三島由紀夫の清水文雄宛の手紙に鬼貫だの一茶などと出てくることを思うと、いかにも蕪村がディスられ過ぎの感のある『芭蕉雑記』の中に一茶が現れない完全無視の態度の方が冷徹な感じさえする。

其角を尋ね嵐雪を訪ひ素堂を倡ひ鬼貫に伴ふ、日々この四老に会してわづかに市城名利の域を離れ林園に遊び山水にうたげし酒を酌くみて談笑し句を得ることは専ら不用意を貴ぶ、かくの如くすること日々或日また四老に会す、幽賞雅懐はじめの如し、眼を閉て苦吟し句を得て眼を開く、忽ち四老の所在を失す、しらずいづれの所に仙化して去るや、恍として一人自ら彳む時に花香風に和し月光水に浮ぶ、これ子が俳諧の郷なり。

そういえば蕪村は芭蕉を無視した。

蕪村は『鬼貫句選』の跋にて其角、嵐雪、素堂、去来、鬼貫を五子と称し、『春泥集』の序にて其角、嵐雪、素堂、鬼貫を四老と称す。中にも蕪村は其角を推したらんと覚ゆ、「其角は俳中の李青蓮と呼れたるもの也」といひ「読むたびにあかず覚ゆ、これ角がまされる所也」ともいへり。しかもその欠点を挙げて「その集も閲するに大かた解しがたき句のみにてよきと思ふ句はまれまれなり」といひ「百千の句のうちにてめでたしと聞ゆるは二十句にたらず覚ゆ」と評せり。自己が唯一の俳人と崇めたる其角の句を評して佳什二十首に上らずといふ、見るべし蕪村の眼中に古人なきを。その五子と称し四老と称す、固より比較的の讃辞にして、芭蕉の俳句といへどもその一笑を博するに過ぎざりしならん。蕪村の眼高きこと此の如く、手腕またこれに副ふ。しかして後に俳壇の革命は成れり。

さすがにそれはなかろうというくらいに蕪村は芭蕉に喧嘩を売っている。其角、嵐雪、去来は蕉門、素堂は芭蕉に近い友人、鬼貫は西鶴同様芭蕉のライバルであるといってよいだろう。つまり蕪村のチョイスには明確に「芭蕉の不在」があるのだ。藤波辰爾、藤原喜明、前田日明、坂口征二、ジャイアント馬場と云ってアントニオ猪木の不在を示すのと同じ手口だ。

この後『続芭蕉雑記』では一茶にも触れられるのだが、そんなことはまだ読んでいないので誰も知る由はない。ただ『芭蕉雑記』の時点では蕪村がやたらとやり玉に挙がっている感じがする。この蕪村の態度が気に入らなかったのではなかろうか。

つまり芥川は芭蕉推しで、そうでないものが気に入らない。無論そこを単なる「好き嫌い」の話にするのではなく、蕪村と比べて具体的に何が優れているのかということを念入りに説明していく。

ところで「しかし芭蕉の付け合を見ずに、蕪村の小説的構想などを前人未発のやうに賞揚するのは甚だしい片手落ちの批判である」と直接的に批判されているのは、

さて鬼貫の窮迫說は『芭蕉翁頭陀物語』に述べる小說的構想が災の源をなしたが、涼帶にしても導引としての鬼貫を考へる際、世の通念に從つた迄のことであらう。

鬼貫論 山崎喜好 著筑摩書房 1944年

え? 鬼貫?

と一瞬迷ったが、

やはり、

どうも正岡子規だ。

芥川と同じ蕪村の句「お手打の夫婦なりしを衣更へ」を引き合いに出して「小説的な句」と言っているようなので、ここはもう誤魔化しようもない。

そう気が付いてみると「三百年」と云ってみたり、『芭蕉雑記』の攻撃目標は子規だ。その構図は芭蕉を無視した蕪村をとことん叩く姿勢と同じものだ。つまり芥川の『芭蕉雑記』は正岡子規の『芭蕉雑談』に対抗して書かれているのではなかろうか。

かくして俳句革新の色漸く立ちそめんとした時、即ち、明治二十六年十一月、「日本新聞」の紙上に於て、正岡子規が「芭蕉雜談」を連載するや、それは、我が行詰まれる俳壇に與へる黎明の聲となつたのである。

蓋し、子規の「芭蕉雜談」は、明治俳句史上に於ける「小說神髓」であつた。

明治大正新文学史観 小島徳弥 著教文社 1925年

正岡子規の『芭蕉雑談』は芭蕉の聖化認めないという姿勢に貫かれた書だ。

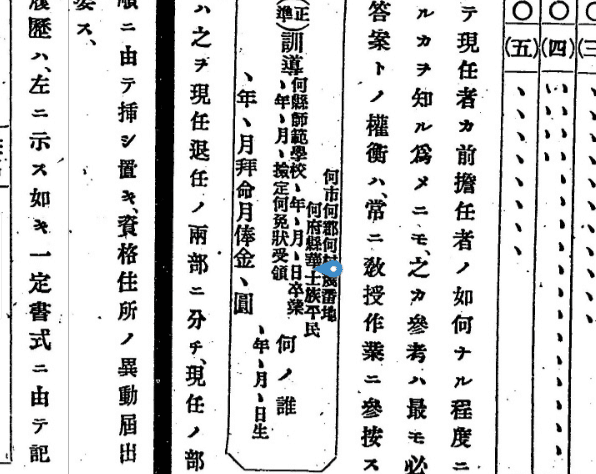

まず「年齢」というテーマを掲げ、「みんな芭蕉を翁と呼んで有難がるけれども年齢は五十一だ」とやる。次に「平民的文学」と言い出す。子規は平民ではなく士族で、当時この平民と士族の身分の違いは名簿などでしっかり区別して表記されている。

つまりここで「平民的文学」と子規が書いているのは、士族としての意識が働いているということである。

ここで子規は「多数の信仰を得る者は平民的文学ならざるべからず」といきなり核心を突く。今でいえばベストセラーは大衆文学、という言い方になろうか。そして芭蕉の勢力は宗教だ、と言ってのける。さらに「平民的文学は第一、俗語を嫌わざること、第二、句の短簡なるをいふ」として、芭蕉の俳諧が完全無欠で神聖にして犯さざるものになっていった経緯をやや誇張気味に揶揄う。

正岡子規の『芭蕉雑談』は芭蕉が持ち上げられ過ぎているところを子規なりに修正しようという試みである。勿論貶しすぎてもいない。ほめ過ぎない。ただ聖化は気に入らない。そういう書だ。

どうも芥川はその内容に納得できず、『芭蕉雑記』を書いたようだ。

「芭蕉雜談」は芭蕉を藉りて、當時の俳句宗匠の沒詩眼を指摘し、進んで俳句に對する自己の意見を明かにしたものである。子規は先づ芭蕉の人格を賞揚した。

「芭蕉雜談」は、恰かも「小說神髓」の小說界に與へたるが如き影響を、俳壇に與へたものである。日本派·紫吟社の外に、秋聲會·筑波會等も亦俳壇の一部に其の勢力を保つて居た。

近世日本の文化と教育 三浦藤作 著文化書房 1924年

師・夏目漱石のかけがえのない友人正岡子規を、その出発点を敢えてしっかり攻撃している。

このあたりのことは流し読みでは解らないので調べてみる必要がある。調べてみてわかるのは、それにしては細かいところであれこれやらかしているということだ。いかにも『古今和歌集』を読み飛ばしたような書き方がされているが、本当はどうなのかはよく分からない。

ただ読者の力量を試していることは確かだ。それは明日詳しく説明しよう。生きていればの話だけれど。

調べないと解らない。

読むということは調べることと同じである。調べることのできるのは生きている人だけだ。

私の本を読むことが出来るのも。

『日本古書通信』今月号の連載は、坂口安吾『黒谷村』牧野信一宛献呈署名本です。牧野は安吾の「風博士」を激賞し、その名を世に知らしめた人物。ところで、安吾は『黒谷村』を中原中也にも献本したかもしれません。見てみたいですね。 pic.twitter.com/rxmmMhFrN4

— 初版道 (@signbonbon) September 14, 2023

シュール劇画の金字塔であるつげ義春の「ねじ式」。その元ネタとなったと言われるのが写真家王双全(王双泉)の1930年頃のこの写真です。場所は台湾。当初コラではと疑われましたが、どうやら本当の写真であるようです。ネットの記述によると王さんは日本に来た事もあるとか。夢に出て来そうです😱 pic.twitter.com/CruF9kAWGX

— 昔の風俗をつぶやくよ (@LfXAMDg4PE50i9e) September 14, 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?