芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか③ 篳篥は吹いていたのか?

細かいところを突いてきたな

これは第三章の冒頭である。第一章で主人公を殺し、第二章で人物紹介を始めたと思ったら、第三章では「笙」に意味があることを改めて持ち出す。序破急も起承転結も関係ない。

大殿様と若殿様とは、かように万事がかけ離れていらっしゃいましたから、それだけまた御二方の御仲にも、そぐわない所があったようでございます。これにも世間にはとかくの噂がございまして、中には御親子で、同じ宮腹の女房を御争いになったからだなどと、申すものもございますが、元よりそのような莫迦げた事があろう筈はございません。何でも私の覚えて居ります限りでは、若殿様が十五六の御年に、もう御二方の間には、御不和の芽がふいていたように御見受け申しました。これが前にもちょいと申し上げて置きました、若殿様が笙だけを御吹きにならないと云う、その謂れに縁のある事なのでございます。

私は文学の肝は「サリンジャーの焼きそば」なのではないかと考えている。

「どうしてそんなにこの子が好きなの?」リーダー・ルイーズがペギーに尋ねた。

「わかんないわ」ペギーがいった。「黒板の前に立っているときの格好が好きなのよ」 (『倒錯の森』P.62)

あるいは「黒板の前に立っているときの格好」でもいい。こうした微妙なところの微妙さを捨てて、豪快なストーリーだけを追った物語には文学というものを感じない。つまり「お化け」が火を吹いても文学だとは思わない。そういう意味では「笙だけを御吹きにならない」とは細かいところを突いてきたなと感心する。

ここだけ読むとショーペンハウエルのフルートを思い出し、北原白秋の『邪宗門』を思い出す。北原白秋の『邪宗門』にも「笙」はでてくる。北原白秋の『邪宗門』は何故か音にまつわる詩を多く集めている。

まあしかし、それは関係なかろう。

渋いところを突いてくるな

その頃、若殿様は大そう笙を御好みで、遠縁の従兄に御当りなさる中御門の少納言に、御弟子入りをなすっていらっしゃいました。この少納言は、伽陵と云う名高い笙と、大食調入食調の譜とを、代々御家に御伝えになっていらっしゃる、その道でも稀代の名人だったのでございます。

若殿様はこの少納言の御手許で、長らく切磋琢磨の功を御積みになりましたが、さてその大食調入食調の伝授を御望みになりますと、少納言はどう思召したのか、この仰せばかりは御聞き入れになりません。それが再三押して御頼みになっても、やはり御満足の行くような御返事がなかったので、御年若な若殿様は、一方ならず残念に思召したのでございましょう。ある日大殿様の双六の御相手をなすっていらっしゃる時に、ふとその御不満を御洩しになりました。すると大殿様はいつものように鷹揚に御笑いになりながら、「そう不平は云わぬものじゃ。やがてはその譜も手にはいる時節があるであろう。」と、やさしく御慰めになったそうでございます。

※「大食調入食調」……「大食調入調」か?

これもまた『古今著聞集』がネタ元ではあろうが、なんとも渋いところを突いてくるものだ。「大食調入調」は新羅三郎義光が伝えたといわれる譜面で、「食」が一文字多い理由は不明。

なんぞやらかしたな?

ところがそれから半月とたたないある日の事、中御門の少納言は、堀川の御屋形の饗へ御出になった帰りに、俄かに血を吐いて御歿りになってしまいました。が、それは先ず、よろしいと致しましても、その明くる日、若殿様が何気なく御居間へ御出でになると、螺鈿を鏤めた御机の上に、あの伽陵の笙と大食調入食調の譜とが、誰が持って来たともなく、ちゃんと載っていたと申すではございませんか。

いやいや。「が、それは先ず、よろしいと致しましても」ではなかろう。後の芥川作品の傑作『奇怪な再会』を思い出してしまう。

白い犬は青いものを吐いて死んだ。健康な人はいきなり血を吐いて死なないものだ。それを「が、それは先ず、よろしいと致しましても」と片付けてしまう話者もどうかしている。そんなことよりも「あの伽陵の笙と大食調入食調の譜とが、誰が持って来たともなく、ちゃんと載っていた」ことの方が不思議だと言いたいのであろう。それも不思議だ。しかし「堀川の御屋形の饗へ御出になった帰りに」というところで、先の堀川の大殿の「やがてはその譜も手にはいる時節があるであろう」が思い出され、もしや堀川の大殿が何かやったな? と思わせる仕掛けである。

こうなると『地獄変』もふりになる。女を焼くくらい平気な堀川の大殿ならば、中御門の少納言を毒殺して伽陵の笙と大食調入食調の譜を奪うくらいやりかねないと読者は思うだろう。『偸盗』といい『邪宗門』といい、少しは芥川サーガというものを意識した作品なのであろうかと思ってみれば、芥川作品には、

・切支丹もの

・開化もの

・保吉もの

……といった「ジャンル」があり、それらは「続きもの」ではないことに気が付く。『偸盗』と『邪宗門』だけが短篇の『羅生門』『地獄変』を引き延ばした「続きもの」であり、『彼 第一』『彼 第二』や『東方の人』『続 東方の人』とは別の意味の「続きもの」なのではなかろうか。

完全に疑われている

その後また大殿様が若殿様を御相手に双六を御打ちになった時、

「この頃は笙も一段と上達致したであろうな。」と、念を押すように仰有ると、若殿様は静に盤面を御眺めになったまま、

「いや笙はもう一生、吹かない事に致しました。」と、冷かに御答えになりました。

「何としてまた、吹かぬ事に致したな。」

「聊かながら、少納言の菩提を弔うと存じますから。」

こう仰有おっしゃって若殿様は、じっと父上の御顔を御見つめになりました。が、大殿様はまるでその御声が聞えないように勢いよく筒とうを振りながら、

「今度もこの方が無地勝らしいぞ。」とさりげない容子で勝負を御続けになりました。でございますからこの御問答は、それぎり立ち消えになってしまいましたが、御親子の御仲には、この時からある面白くない心もちが、挟まるようになったかと存ぜられます。

無地勝とは上乗の勝ちらしい。立て続けに無地勝をする堀川の大殿は息子の疑惑の目に動ずることもない。堂々とした悪役っぷりだ。まさかこれでこれでそのまま堀川の大殿が中御門の少納言を毒殺したということにはなるまい。何しろまだ三章なのだ。

しかしこれからどうなるのかはまだ誰にも解らない。それはまだ私が第四章を呼んでいないからだ。

[余談]

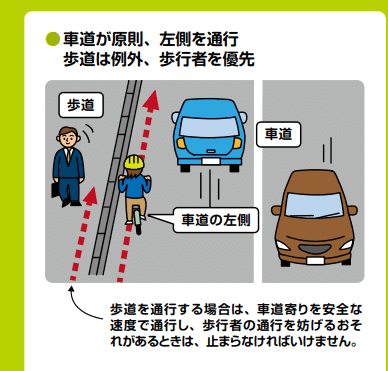

(通行区分)

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

(軽車両の並進の禁止)

第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

(横断等の禁止)

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十一条第一項第九号)

大体無視やな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?