吉本隆明の『日本近代文学の名作』をどう読むか③ 横光は何やらうまいこと云ったね

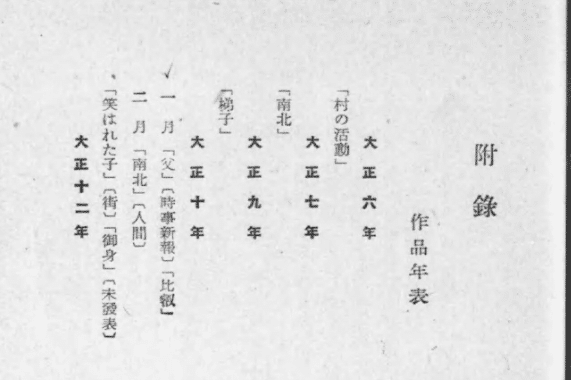

仮に漱石から始めたとしても、横光利一に辿り着く前にはまだ何人も触れるべき作家はいる。改めて目次を見返してみれば吉本隆明の『日本近代文学の名作』では志賀直哉、田山花袋、島崎藤村、二葉亭四迷で〆られており、樋口一葉、泉鏡花は取り扱われないし、宮本百合子、岸田国士、牧野信一、原民喜、永井荷風、菊池寛、織田作之助には触れられていない。

むしろ高村光太郎や保田與重郎、吉川英治や中野重治が取り扱われてることに違和感がないだろうか。

中野重治は1931年に日本共産党に入ったが、検挙され1934年に転向する。吉川英治は国民的作家であった。しかし戦争中は大政翼賛会側で日本文学報国会の理事でもあった。保田與重郎も高村光太郎も、そして横光利一も戦争でケチがついた作家の一人だ。何故か吉本はそうした面々を意識的に取り上げようとしているように見えなくもない。

しかし実際横光利一は一時文壇の中心にあり、盛んに文学を論じ、いくつもの傑作を残した作家である。吉本はその中から『機械』を選び、それ以前の作品について、このようにべた褒めする。

前期の小説からはあふれるほどの才気が感じられ、深刻な意味ではないが、「この作家は、これで生きていられるのか。やがておかしくなって死んでしまうのではないか」と思わせるくらいだった。横光はモダニズムの一方の旗頭的存在でもあり、わたしは「日本の近代小説も遂にここまで新しいものを生み出すようになったか」というショックを感じながら読んだ。

もともと吉本隆明にはほめ過ぎる癖がある。その癖を差し引いてもこれはほめ過ぎであり、しかも上手に誉めている。確かに前期の横光作品には異常に神経が研ぎ澄まされた感覚があり、新しいものではあった。

「明るい街を通つてくれ、明るい街を。暗い街を通つたら金は出さぬぞ。」

――盲腸が円タクの中で叫んでゐる。

彼はにやりと笑ひ出した。

――此の盲腸は、今度は誰を殺すのだらう。

――だが、身体の中に、誰でも一つの盲腸を持つてゐると云ふことは?

彼は街路を、血管の中の虫のやうに馳け廻つた。だが、此の盲腸はどこへ行くと云ふのだらう。

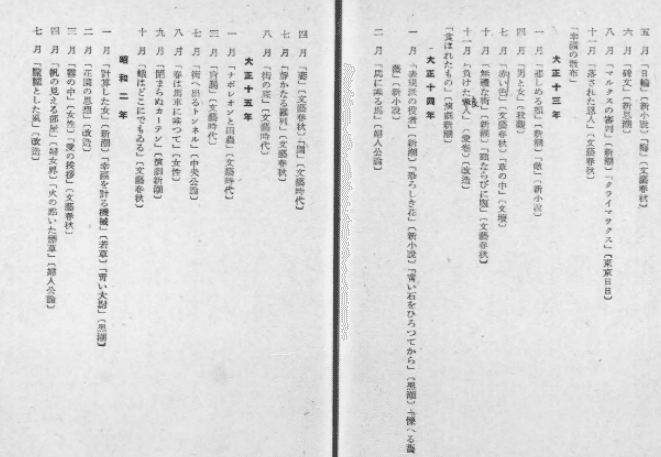

おそらく吉本が指している「やがておかしくなって死んでしまうのではないか」という作品群は『南北』や『父』や『比叡』、あるいは『日輪』などではなく、『蛾はどこにでもいる』や『盲腸』などのことであろう。

そして吉本は『機械』について、

作中の人々はみな正気なのに、すべて理知だけの機械みたいな異常な振る舞いをする人物に描かれている。

こう述べてみる。

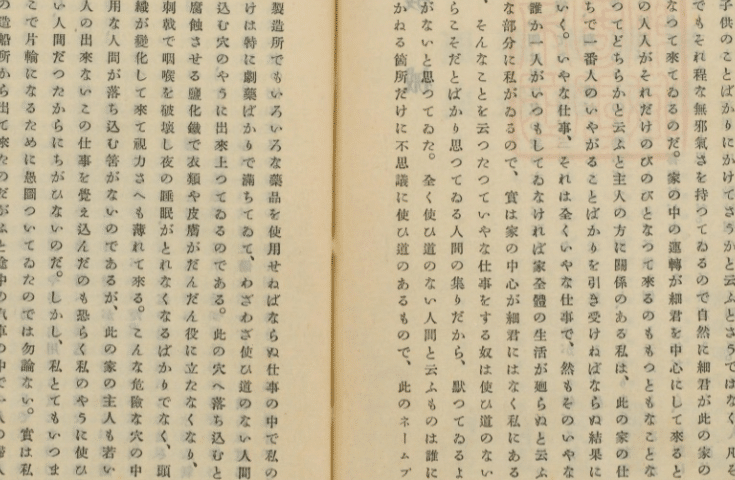

現代ではほとんど見かけることのない、当時としてもかなり意識的なものと思われるこのみっちりと文字が詰まった感じのビジュアルに、おそらくは下半分は白い詩集を読み続けてきたはずの吉本隆明は言及しない。

たまたまではこうはならない。この『機械』の文体にはプルーストやジョイスの影響があるとされているし吉本も、

意識的に粘っこい文体で描かれた理知だけの人間の絡み合いの描写は、機械の歯車の狂いを比喩させている。当時の日本はフランスの心理主義文学を輸入していた時期で、その影響も。ったとは思うが、横光利一の才能と資質の兆候を微妙な釣り合いで総合した作品だった。

と書いてみる。実はビジュアル的には詰まった感じのするこの『機械』、仮にジョイス、プルーストの影響を受けた文体だとしたら当然現れるべき、あのくねくねとのたくり、何ページともなく続いていく長々しい描写を伴う非常に息の長い文章を最初は真似ようとはしていない。

一文一文はそう長ったらしいわけはなく、読んでみるとただ改行をしていないだけだということが解る。ところが途中からいきなり一文が長くなる。

しかし、私にしてみればただこの仕事を覚え込んでおくだけでそれで生涯の活計を立てようなどとは謀たくらんでいるのでは決してないのだが、そんなことをいったって軽部には分るものでもなし、また私がこの仕事を覚え込んでしまったならあるいはひょっこりそれで生計を立てていかぬとも限らぬし、いずれにしても軽部なんかが何を思おうとただ彼をいらいらさせてみるのも彼に人間修養をさせてやるだけだとぐらいに思っておればそれで良ろしい、そう思った私はまるで軽部を眼中におかずにいると、その間に彼の私に対する敵意は急速な調子で進んでいてこの馬鹿がと思っていたのも実は馬鹿なればこそこれは案外馬鹿にはならぬと思わしめるようにまでなって来た。人間は敵でもないのに人から敵だと思われることはその期間相手を馬鹿にしていられるだけ何となく楽しみなものであるが、その楽しみが実はこちらの空隙になっていることにはなかなか気附かぬもので私が何の気もなく椅子を動かしたり断裁機を廻したりしかけると不意に金槌が頭の上から落って来たり、地金の真鍮板が積み重ったまま足もとへ崩れて来たり安全なニスとエーテルの混合液のザボンがいつの間にか危険な重クロムサンの酸液と入れ換えられていたりしているのが初めの間はこちらの過失だとばかり思っていたのにそれが尽く軽部の為業だと気附いた時には考えれば考えるほどこれは油断をしていると生命まで狙われているのではないかと思われて来てひやりとさせられるようにまでなって来た。

この二つの文は無意味に長い。少しのたくっている。305文字の後に321文字という文章はまさにプルーストの影響だろう。

それからというものは全く私も軽部のように何より主人が第一になり始め、主人を左右している細君の何に彼に反感をさえ感じて来て、どうしてこういう婦人がこの立派な主人を独専して良いものか疑わしくなったばかりではなく出来ることならこの主人から細君を追放してみたく思うことさえときどきあるのを考えても軽部が私に虐つらくあたってくる気持ちが手にとるように分って来て、彼を見ていると自然に自分を見ているようでますますまたそんなことにまで興味が湧いて来るのである。

或る日主人が私を暗室へ呼び込んだので這入っていくと、アニリンをかけた真鍮の地金をアルコールランプの上で熱しながらいきなり説明していうには、プレートの色を変化させるには何んでも熱するときの変化に一番注意しなければならない、いまはこの地金は紫色をしているがこれが黒褐色となりやがて黒色となるともうすでにこの地金が次の試練の場合に塩化鉄に敗けて役に立たなくなる約束をしているのだから、着色の工夫は総て色の変化の中段においてなさるべきだと教えておいて、私にその場でバーニングの試験を出来る限り多くの薬品を使用してやってみよという。それからの私は化合物と元素の有機関係を験べることにますます興味を向けていったのだが、これは興味を持てば持つほど今迄知らなかった無機物内の微妙な有機的運動の急所を読みとることが出来て来て、いかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実体を計っていることに気附き出した私の唯心的な眼醒めの第一歩となって来た。しかし軽部は前まで誰も這入ることを許されなかった暗室の中へ自由に這入り出した私に気がつくと、私を見る顔色までが変って来た。

223文字に続けて260文字217文字とはあまり見ない文体だ。少しのたくっている。ただしプルーストまでののたくり方のコツは捉えきれていないように見える。のたくるとはこんな感じだ。

痺れ切った秋は、もはや澄み渡った空にかがようソレイユにも温められることなく、一枚一枚はぎ取られるように、色素を失っていく。タンク山に隠された烈しい欲情は青い炎と燃えて、午後のうちは、また午前中でさえも、真夜中も、日暮れ間際のかっと迸る幻想を織りなしていたが、それもはや消えてしまった。ただ、つゆ草と、孔雀草と、黄や紫や白や薔薇色の菊だけが、今なお、秋の引きつり勝ちな、悲しみあふれた顔の上に輝いている。夕ぐれの六時、同じように暗く沈んだ空のもとを、人々が一様に灰色で、裸となった向畑が池の庭園を通りすぎると、そこではポメラニアンにも似たまだら模様の木々が呆然と立ちすくみ、その一枝一枝に、自堕落な諦念がぶら下がっている。そして、ふと眼に映るこうした秋の花々の繁みが夕闇のなかに鮮やかに輝き、灰燼と化した地平線に馴れた眼に、烈しい情欲をよび起こす。アエダヴァームに寄り掛かり、目を覚ます朝の数時間はさらに快い。太陽はまだ時おり光り輝く。すると私は、タンク山を降りてフェンスをよじ登るときなど、私の影が、自分の前で獰猛な猫のようにうずくまっているのをみることができるのだ。私は他の何人かの人々に倣ってお前の名を口に出そうとは思わない、バモイドオキ神よ、大ま神よ。錆びはて、なつかしい偉大な名前よ、葉むらと広い池に落ちるスペクトラムとスペルマよ、まさにスノッブで不義の闇に包まれた場所よ。

さてでは吉本が何に注目したかと言えば古めかしい「倫理」だ。それが具体的にどこの部分とは示されていない。

いつも金を落とす癖のあるネームプレート製造所の主人がお金を落とした。給料が出そうもない。同僚二人と酒盛りをしていたら、重クロム酸アンモニアの残った溶液を水と間違えて土瓶の口から飲んで一人の同僚が死んだ。主人公は自分が意図して彼を殺してしまったのではないかと自分を疑う。

この過剰な罪の意識を吉本は古めかしい「倫理」と見做したのであろう

誰かもう私に代って私を審いてくれ。私が何をして来たかそんなことを私に聞いたって私の知っていよう筈がないのだから。

今にして思えば吉本は確かにこの『機械』の中に、後に横光利一が引き受けねばならないサバイバーズ・ギルトの根のようなもの、あるいは予感のようなものを指摘しているのではないかと思わないではない。しかし吉本はあくまで古めかしい「倫理」としか書かないし、どこがどうだからと指摘もしない。

吉本が『機械』に続いて注目するのは『紋章』である。

『機械』の中に流れていた古風な倫理的な部分が、『紋章』では突き詰められ、見事な作品となっている。

しかしここで吉本が「古風な倫理的な部分」と呼んでいるのは「祖先と同じように少しは世間や社会のために役立とうという意識」というものなのである。なにか無理に大きく話が括られた感じというものがある。

この後、日本は次第に戦争の気配に向かっていくようになる。そのころ、横光は「四人称小説」「純文学にして通俗文学」といった「純粋小説」の主張を始めた。

ここであまりにもさりげなく表れた「戦争」の文字は吉本の捉えた横光の「倫理的な要素」とは絡められない。

横光も本来なら鴎外、漱石と並ぶ資質や才能を持つ大作家なのだが、どうしても面白半分にしか読めない、あるいは薄っぺらに思えるような要素があって、やはり三人を同列に並べるわけにはいかないところがあった。

戦争に直面してしまった不幸もある。『旅愁』などは、さまざまなモチーフを込めて、それを解こうとした作品だったが、第二次世界大戦に敗れたこともあって、完結しないまま中断してしまった。

ここでいきなり横光が漱石鴎外と並べられようとした理由の中には「純粋小説」の主張という目標の高さもあろう、新感覚派としての新しさもあろう、そしてまた志賀直哉とは別の意味で「小説の神様」と持ち上げられた尊大さというものもあろう。

しかし圧倒的に多くの人の感覚の中で横光が三番手に据えられるなど考えられない筈である。それはとりもなおさず、戦後、横光の評価が一変したということがあるのではないか。高村光太郎や保田與重郎、吉川英治や中野重治らに関しても同様のことがいえる。吉本は敢えてそのことには触れず、「戦争に直面」と書いてみる。この態度はかなり頑固なものだが、そこが間違いだとは私は思わない。

平たく言えば戦時下の横光は国粋主義に染まり、特攻精神を「最も崇高な道徳精神」と書いていた。そしてなんやかやとあり戦後戦犯として批判された。

吉本はそんな横光の「道徳精神」という言い方が「祖先と同じように少しは世間や社会のために役立とうという意識」であり「古風な倫理的な部分」であり「倫理的な要素」だとは書いていない。書いてはいないが横光の作品から「祖先と同じように少しは世間や社会のために役立とうという意識」や「古風な倫理的な部分」や「倫理的な要素」というものを取り出して見せるのは、そもそもどこか調子っぱずれな感想なのである。

吉本は極めて横光に同情的だ。その語らぬ部分には、高村光太郎や保田與重郎、吉川英治や中野重治といった選択に込められた吉本のあるスタンスというものがはっきり表れているように思う。

しかし横光利一の「古風な倫理的な部分」にフォーカスするのはどうか。モダンから世界的レベルの小説に向かい純文学の通俗化(『正装』)になってしまったと吉本は見ている。

「御承知のように、物の本質をなすこの微粒子の中心には、刎ねつけあう電気の争いと、磁力の牽きあう愛情とがあります。しかし、何ゆえにその二つのものが、一つのものの中にあるかという憂いの根幹の詮索に、地球上の全物理学者の関心が高まりました際になって、突如として、このたびの戦争が起って参りました。そして、その憂いの根本も分らなくなったのであります。再び空空漠漠――この漠漠たる空の中に、私らは立って、何を念じ、何を呼び起そうとすべきでありましょうか。秩序であります。この秩序を求めてやまない私らの心は、ただ坐して得られるものではありません。忽然念起――忽然として念じ起たねばなりません。文学も、哲学も、宗教も、新しい愛情さへも、発足点をここに念じて、出発すべきであります。」

日比谷からは拍手があがった。真紀子も愁眉を開いた。

「。」

と平尾男爵は傍の矢代を見返って云った。室内のものらはみな笑った。下の部屋の方へ降りていくものらの中からも、階段を踏み下りながら、「忽然念起」と呟く声が聞えた。それは冷かしのようでもあれば、真面目なようでもあった。久慈は、公衆に対って云っている東野の声の中心が、意識の底でこの部屋を対象に放っている声だと思った。そう思うと、同時にそれは妻を失った東野の真紀子に送っている艶文のようにも聞えて来るのだった。それも過たず矢は的に命中していた。

この場面に吉本は「僕らは共感を禁じえなかった」と、強い思いを漏らしている。前書きで「わたし」と書いていた吉本は芥川のところで三度「わたし」と書いたほか、江戸川乱歩のところでも二度「わたし」とは書いたものの、飽くまでも客観性を保とうとしてか、できるだけ自分というものを前面に出さないように書いてきた。それが62ページに思わず「僕ら」として、自分自身とその同時代人の共感というものを敢えて出してみる。

ほとんど無意識のエラーのような書き方ながら、戦争なんぞのために横光が……という思いがにじみ出ているところではあるまいか。

無論その共感がこの特異な批評、「古風な倫理的な部分」という捉え方に影響を与えすぎている感は否めない。「僕ら」のレトリックは殆ど詩であって、批評としては詩的に過ぎる。まあ元が詩人だから仕方ないか。

[余談]

突然スマホが真っ暗になった。店で調べたら自動調節機能で一番暗くなってしまったらしい。

どんな自動調節やねん。

雷でも浴びたんか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?