そんな場面はない 芥川龍之介の『戯作三昧』をどう読むか⑪

独りで寂しい昼飯をすませた彼は、漸く書斎へひきとると、何となく落着がない、不快な心もちを鎮める為に、久しぶりで水滸伝を開いて見た。偶然開いた所は豹子頭林冲が、風雪の夜に山神廟で、草秣場の焼けるのを望見する件である。彼はその戯曲的な場景に、何時もの感興を催す事が出来た。が、それが或所まで続くと反つて妙に不安になつた。

昼飯はご飯とみそ汁、そして青菜の漬物程度のものであろうか。この時代白菜の漬物はない。

ここもまたよくわからない。

この時、林冲は陸虞らのはかりごとによって秣草場の看守を命じられていた。「陸虞候富安等三人を殺死し、火を放つて大軍草料を沿燒する」という文言はあるが「林冲山神廟で草秣場の焼けるを望見す」という場面は見つからない。望見するどころか林冲は秣草場にいて、秣に放火されたそのさなかで、陸謙、看守長、富安相手に大立ち回りを演じているようにしか読めないのだ。

つまり林冲は山神廟で「ふーん」している訳ではなく、三人の悪だくみを聞くや否や秣草場の門を開いて追いかけまわし、陸虞の腹に刀を突き立ててえぐり、肝を取り出している。看守長、富安の首は林冲の槍にぶら下げている。「林冲山神廟で草秣場の焼けるを望見す」などということはない。

林冲が山神廟にいた時点では秣草場は焼けていないので「焼けるを望見す」という事がそもそも不可能なのだ。山神廟というのは山の中にあった古廟で、そこでは「ご加護をお願いします」と林冲は礼拝をした。放火はその後林冲が秣草場に戻った後のことなのだ。

つまり「林冲が、風雪の夜に山神廟で、草秣場の焼けるのを望見する」という場面はない。

あるかないかでいえばない。

ないものはない。

しかし芥川はあるかのごとく書いている。

これはどういうことであろうか。

これは仮にも『水滸伝』をちらりとでも読んだことのあるものが間違える所では決してない。

こういうやり口は他でも目にしたことがある。

初期の谷崎潤一郎は大江健三郎くらい尖っていた。「紂王の寵妃、末喜」と書いて読者を試している。当時緞帳芝居で「毒婦末喜」のような演目がたくさんあったようだ。有名なのは「毒婦妲己」の方かもしれないが、大衆はそれが誰の妃であるかなど知らなかった。大衆というものはそういうものだ。そういう読者が谷崎には気に食わなかったものとみられる。

Achilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn so unsanft zwischen Back' und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörderische Achilles wird mir verhaßter, als der tückische knurrende Thersites; das Freudengeschrei, welches die Griechen über diese Tat erheben, beleidiget mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwert zucket, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empfinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.

谷崎はこんな長尺の引用がある小説まで書く。

ドイツ語くらい読めないと自分の小説を読む資格はないよと言わんばかりだ。

漢文も読めないのに、自分の小説を読もうなんて百年早いんじゃないという態度も見せる。

高慢だ。

しかし命を削って書いているものにしてみれば、これこそが切実な願いなのではないか。

もう少しまともな読者が欲しい、とそれだけを願っていたのではないか。だから小間物屋や眇や自分勝手な文学青年が書かれた。

どこかの自営業の人やスピリチュアルの人や自称作家ではなく、肩書は何でもいいからもう少しまともな、ロジカルシンキングが出来て、自分で情報を調べることができて、長文に耐えられる人がいないものかと、その程度の意味で書いているのではなかろうか。こういっては何だが別に小銭が欲しいわけではない。欲しいのはまともな読者なのだ。きちんと作品が評価できる読者。まともな読者なら有料記事も読むだろうと芥川は言っているのだ。

つまり『戯作三昧』の読者に「せめて『水滸伝』くらい読んだらどうなの?」と喧嘩を売っていないだろうか。この時代に白菜の漬物はない。このことも繰り返し書いてきたが、まだ「白菜の漬物くらいあるだろう」と〈自分の感覚〉でしかものを考えない人はまだいるだろう。しかしそんなことは調べればすぐわかることなのだ。なのに調べない人が圧倒的に多すぎる。芥川に言わせればそれこそ、「え? 『水滸伝』読まないで馬琴の話を読むの?」ということなのではないか。

ここにきてタイムスリップも単なるミスではないのではないかという思いが強くなる。

これも繰り返し書いてきたことだが一流の作家は書くことと書かないことを明確に意識して書いている。芥川は「何時か見かけた事のある春水の顔が、卑しく誇張されて浮んで来た」と書きながら、為永春水が片目であることを書かない。そんなことは幸田露伴が書けばいいと思っているからだ。鼠小僧の年譜も書かない。

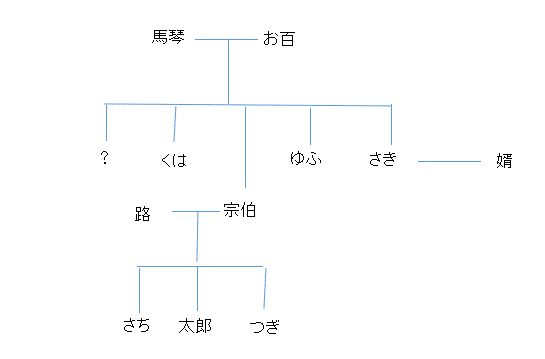

馬琴の四女についても書かない。それどころかよくよく考えてみると「お百」も「お路」も「坊ちゃん」も「伜」も説明しなかった。それくらい自分で調べろと言わんばかりである。昼飯のおかずも書かない。

なんなら馬琴がどのくらい俳諧に通じていたのかも書かなかった。

真面目な話、ここのところは現時点でこの饗庭篁村の資料を見なければ、さっぱりわかないところではなかろうか。

つまり?

芥川は『戯作三昧』において読者にそれなりの読む資格、読むための努力を求めていると云ってよいだろう。

仏参に行つた家族のものは、まだ帰つて来ない。内の中は森としてゐる。彼は陰気な顔を片づけて、水滸伝を前にしながら、うまくもない煙草を吸つた。さうしてその煙の中に、ふだんから頭の中に持つてゐる、或疑問を髣髴した。

それは、道徳家としての彼と芸術家としての彼との間に、何時も纏綿する疑問である。彼は昔から「先王の道」を疑はなかつた。彼の小説は彼自身公言した如く、正に「先王の道」の芸術的表現である。だから、そこに矛盾はない。が、その「先王の道」が芸術に与へる価値と、彼の心情が芸術に与へようとする価値との間には、存外大きな懸隔がある。従つて彼の中にある、道徳家が前者を肯定すると共に、彼の中にある芸術家は当然又後者を肯定した。勿論此矛盾を切抜ける安価な妥協的思想もない事はない。実際彼は公衆に向つて此煮切らない調和説の背後に、彼の芸術に対する曖昧な態度を隠さうとした事もある。

墓参りを漱石は寺参りといい、芥川は馬琴に合わせて仏参と書く。仏参の方が表現としてはやや古いか。「先王の道」に関してはいろんな人がいろんなことを書いているのであれだが、「寺子屋の師匠でも云ひさうな、四書五経の講釈」と眇の悪評に捉えられたようなものだと受け止めていいだろう。言ってみれば支配者の理屈である。

文学や哲学を、少しでも世の中を「良く」しようとするために研究するなんてまったく考えたことなかったのだけど、そういう価値観持っている人はけっこういるのだろうか?

— 橋本陽介 (@qiaoyang915) February 14, 2024

私は中高の国語教材を「道徳」にすることも嫌いなのだが

ニーチェはキリスト教が育てたキリスト教的誠実さがキリスト教の嘘を暴き出すにいたると言っていますが、抽象化していえば、道徳が育てた道徳的誠実さが道徳の絡繰りを暴き出すにいたるということですね。その原理の内に自分を瓦解させる力を秘めているものこそは偉大です! https://t.co/QQlQmqmM2D

— 永井均 (@hitoshinagai1) February 17, 2024

おそらく馬琴は「堯·舜·禹·陽·文·武·周公の道を云へるもの」とか言いたいのであろうが、そんな言葉は何處にも届かないだろう。師、漱石は根の部分では真善美の人であった。道徳の人であった。『坊っちゃん』にしても『こころ』にしても、読者に何かよきものをもたらすと信じて書いていた。

一般の世が自分が実世界における発展を妨げる時、自分の理想は技巧を通じて文芸上の作物としてあらわるるほかに路がないのであります。そうして百人に一人でも、千人に一人でも、この作物に対して、ある程度以上に意識の連続において一致するならば、一歩進んで全然その作物の奥より閃めき出ずる真と善と美と壮に合して、未来の生活上に消えがたき痕跡を残すならば、なお進んで還元的感化の妙境に達し得るならば、文芸家の精神気魄きはくは無形の伝染により、社会の大意識に影響するが故に、永久の生命を人類内面の歴史中に得て、ここに自己の使命を完うしたるものであります。

何度読んでも「還元的感化」という言葉の志の高さには圧倒される。馬琴が「先王の道」の芸術的表現という時、その志は漱石寄りのものではあろう。これもやはり時代の鋳型で、現代では跡形もないものだ。そもそも「先王の道」が何なのか解らないし、仮に分かったとしても民主的ではないというだけであっさり否定されかねない。今ではポイ捨てをしないという程度の道徳でさえなかなか共有されない。

馬琴はまだ古い、道徳的世界にいた。そこまではいいだろう。「彼の心情が芸術に与へようとする価値との間には、存外大きな懸隔がある」これがまたわからない。

例えば「八犬伝」は「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」という価値観を説く。馬琴に「忠」はなく、「仁」も「礼」もない。それでもそういうものに価値があるのだと言い張るのは、そこに留まるべきであろうという理想を語っているということなのだろう。「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」ではないところの「彼の心情が芸術に与へようとする価値」とは何なのか。馬琴はどんな芸術家としての精神を持っていたのか。

しかし公衆は欺かれても、彼自身は欺かれない。彼は戯作の価値を否定して「勧懲の具」と称しながら、常に彼の中に磅礴する芸術的感興に遭遇すると、忽ち不安を感じ出した。――水滸伝の一節が、偶彼の気分の上に、予想外の結果を及ぼしたのにも、実はこんな理由があつたのである。

それは芥川自身が明確には言語化できないものなのではなかろうか。「芸術的感興」とだけ言っておしまいである。それは言い換えれば最後まで「詩的感興」としか表現できなかったなにものかだ。言ってみれば天才の驚きを秘めていて、故事を織り込む博識からも生じ、巧みで知的なところからも生じうるもの。しかしそれは手段と結果でしかとらえきれない朧げなもの。芥川作品の肝でありながら、これまで誰も明確に言語化できず、「美」にくくられて流されてきたものではないだろうか。

しかし美味などというものががんもどきやちくわぶといった具体的な食い物を離れて存在するわけではないのだ。そしてそれは作者の中にはあったとしても、読者が本の中から取り出さねばおそらく何の意味もないものなのだ。「水滸伝の一節」というものが本当はないものであり、馬琴が天保三年にタイムスリップしたのなら、否定されているのは戯作の価値などではない。

読者だ。

この厳しさに立ち向かうことの出来る者だけがこの続きを読むことができる。そうでない人々は芥川を文豪などと呼んで玩具にするのは今日限り止めてもらいたい。読書好きを自称することも止めてもらいたい。

この厳しさに立ち向かうことの出来る者は有料記事を購入してもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?