『ふわふわする漱石 その哲学的基礎とウィリアム・ジェームズ』について

私の冥想はいつまで坐っていても結晶しなかった。筆をとって書こうとすれば、書く種は無尽蔵にあるような心持もするし、あれにしようか、これにしようかと迷い出すと、もう何を書いてもつまらないのだという呑気な考も起ってきた。しばらくそこで佇ずんでいるうちに、今度は今まで書いた事が全く無意味のように思われ出した。なぜあんなものを書いたのだろうという矛盾が私を嘲弄し始めた。ありがたい事に私の神経は静まっていた。この嘲弄の上に乗ってふわふわと高い冥想の領分に上って行くのが自分には大変な愉快になった。自分の馬鹿な性質を、雲の上から見下ろして笑いたくなった私は、自分で自分を軽蔑する気分に揺られながら、揺籃の中で眠る小供に過ぎなかった。(夏目漱石『硝子戸の中』)

あらためて読み返すと確かに漱石にはふわふわしたものがある。これは私の発見ではなく『ふわふわする漱石 その哲学的基礎とウィリアム・ジェームズ』(岩下弘史/東京大学出版会/2021年)の主張である。これは1986年生まれのまだ若い研究者による節度を持った本格的な漱石論である。ふわふわする漱石が「ばらばら」な世界を「融け合う」あるいは「融け合わない」ものとして描いていく様をウィリアム・ジェームズの『多元的宇宙』に引き寄せながら説いていく力作で大変好印象が持てる。ふわふわする漱石とは実に良い指摘である。

漱石はもともとonenessという独特の感覚をどこかに持っていた。私はこれを観念としては理解するも、その感覚にはたどり着けないでいる。断片四十二に現れた

〇物、我(dual)

通俗 〇時間、空間、数

〇因果律

〇物我(oneness)━succession of consciousness

真実 〇Life

……という奇妙な書付がはったりでもこけおどしでもないとすれば、真実はonenessだという達観が確かにあったのだろう。私はむしろ人間の存在以前に「数の世界」というものは存在したと考えているので、これを通俗に括られたことに驚いたのだ。通俗はonenessではない。「ばらばら」な世界だ。だからふわふわする。

何でもこの時の自分は、単に働けばいいと云う事だけを考えていたらしい。いやしくも働きさえすれば、――いやしくもこのふわふわの魂が五体のうちに、うろつきながらもいられさえすれば、――要するに死に切れないものを、強しいて殺してしまうほどの無理を冒さない以上は、坑夫以上だろうが、坑夫以下だろうが、儲かろうが、儲かるまいが、とんと問題にならなかったものと見える。ただ働く口さえ出来ればそれで結構であるから、働き方の等級や、性質や、結果について、いかに自分の意見と相容れぬ法螺を吹かれても、またその法螺が、単に自分を誘致するためにする打算的の法螺であっても、またその法螺に乗る以上は理知の人間として自分の人格に尠なからぬ汚点を貽のこす恐れがあっても、まるで気にならなかったんだろう。こんな時には複雑な人間が非情に単純になるもんだ。(夏目漱石『坑夫』)

生命が意識の連続であるとすれば毎日徹夜できない人間は自然ふわふわすることになる。しかし毎朝定時に起きて満員電車で通勤しなくてはならない労働者はふわふわしていても単純にならざるを得ない。タイムカードを押せばもうふわふわしてもいられない。始業と同時に昨夜のクレーム対応をしなくてはならない。単に働けばいい人間は複雑にはなれない。問題はできるかぎり単純化し、分割しなくてはならない。

「我々が生涯を通じて受ける煩悶のうちで、もっとも痛切なもっとも深刻な、またもっとも劇烈な煩悶は恋よりほかにないだろうと思うのです。それでですね、こう云う強大な威力のあるものだから、我々が一度この煩悶の炎火のうちに入ると非常な変形をうけるのです」

「変形? ですか」

「ええ形を変ずるのです。今まではただふわふわ浮いていた。世の中と自分の関係がよくわからないで、のんべんぐらりんに暮らしていたのが、急に自分が明瞭になるんです」

「自分が明瞭とは?」

「自分の存在がです。自分が生きているような心持ちが確然と出てくるのです。だから恋は一方から云えば煩悶に相違ないが、しかしこの煩悶を経過しないと自分の存在を生涯悟る事が出来ないのです。この浄罪界に足を入れたものでなければけっして天国へは登れまいと思うのです。ただ楽天だってしようがない。恋の苦しみを甞めて人生の意義を確かめた上の楽天でなくっちゃ、うそです。それだから恋の煩悶はけっして他の方法によって解決されない。恋を解決するものは恋よりほかにないです。恋は吾人をして煩悶せしめて、また吾人をして解脱せしむるのである。……」

「そのくらいなところで」と道也先生は三度目に顔を挙あげた。(夏目漱石『野分』)

無論この「だから恋は一方から云えば煩悶に相違ないが、しかしこの煩悶を経過しないと自分の存在を生涯悟る事が出来ないのです。」という説法は半ば冗談である。しかし漱石作品に於いては「急に自分が明瞭になる」のは確かであろう。しかし「ふわふわする漱石」とはそんな狭いところの議論ではない。認識論の根本のところ、小説の意味そのもの、

そうして百人に一人でも、千人に一人でも、この作物に対して、ある程度以上に意識の連続において一致するならば、一歩進んで全然その作物の奥より閃き出ずる真と善と美と壮に合して、未来の生活上に消えがたき痕跡を残すならば、なお進んで還元的感化の妙境に達し得るならば、文芸家の精神気魄は無形の伝染により、社会の大意識に影響するが故に、永久の生命を人類内面の歴史中に得て、ここに自己の使命を完うしたるものであります。(夏目漱石『文芸における哲学的基礎』)

意識の連続において一致が還元的感化を齎しうるかという議論に踏み込むものだ。還元的感化に関する議論はあまたあるようだが、私が見る限り、つまり多くの評論家や読者の漱石論や感想文を見る限り、どういうわけか還元的感化が起きてしまったかのように見える事例として、まず『坊つちゃん』の「おれ」に善を見出す読者が存在すること、しかもそれが一人や二人ではなく、とんでもない規模で存在するという奇妙な現実が挙げられる。逆に『心』に関して言えば、明後日の方向に還元的感化された人が殆どで、それなのに大人気というこれまたおかしな状況がある。そしてここにはやはり漱石の本当に解らない部分があることもまた確かなのだ。

私は本を読むということについて、

単独のテクスト個々に読むのではなく、パラテクストの中に作品を置くことで現れるメタテクストが文芸批評であるとすれば、パラテクストの取り合わせこそがメタテクストの価値を決める。

このロジックが「たゆたう」ところ、私個人の読書体験こそが「私」がテクストと出会う理由となり得るのではなかろうか。私の読書体験は私自身のものである。それは一人ひとり異なるものだ。その読書体験というパラテクスト性の中に作品を投げ込むことで私だけのメタテクストが生じる。ただそれを誰かに読んでもらうことで、その人の中にまたパラテクストが生じうる。文芸批評とはそうしたメタテクストとパラテクストのたゆたいによるぐるぐる批評であるというのが今の時点の立ち位置である。

……と書いてきた。主体となる作者が読者に還元的感化を齎すことが読書ではなく、読書とは読者が選び取るものだと考えていた。それは無論好き勝手に読むということではけしてない。誤読と曲解から生まれたメタテクストとパラテクストのたゆたいなど目が当てられたものではない。「文芸家の精神気魄は無形の伝染により、社会の大意識に影響するが故に、永久の生命を人類内面の歴史中に得て、ここに自己の使命を完うしたるものであります。」という漱石の気魄はさておき、方法としての還元的感化は疑ってみる必要はあるが、どうもここには一筋縄ではいかないものがある、というのが今の私の感覚である。ここはまだふわふわしているのだ。

そういう意味で『ふわふわする漱石 その哲学的基礎とウィリアム・ジェームズ』は大変参考になったが、残念ながら結論はふわふわしている。『坊つちゃん』の「おれ」に善を見出す読者が存在すること、しかもそれが一人や二人ではなく、とんでもない規模で存在するという奇妙な現実、そして『心』に関して言えば、明後日の方向に還元的感化された人が殆どかつ大人気という問題を解かない限り、還元的感化の説明はつかないであろう。しかしそのためにはまず『心』に関して言えば、明後日の方向に還元的感化された人が殆どという事実の前に立たなくてはならない。つまり単純に言えばあらすじでも書いてみなくてはならない。これはいくら難しそうな資料を逍遥してもできないことである。

私の本を読めば書いてあるのだけれど。

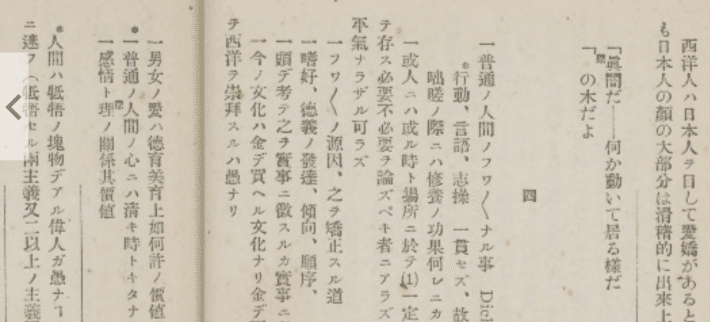

夏目漱石が、西洋人を見つめる理由を考察している。西洋人は、日本人に「何言(ふたこと)かいった」と声をかけたという。日本人は、砂の上に落ちた手拭(てぬぐい)を拾い上げているところだった。

松尾研究所のAIの要約はこの程度のものだ。まだ私の方が正確だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?