芥川龍之介の『保吉の手帳から』をどう読むか③

様々なる意匠

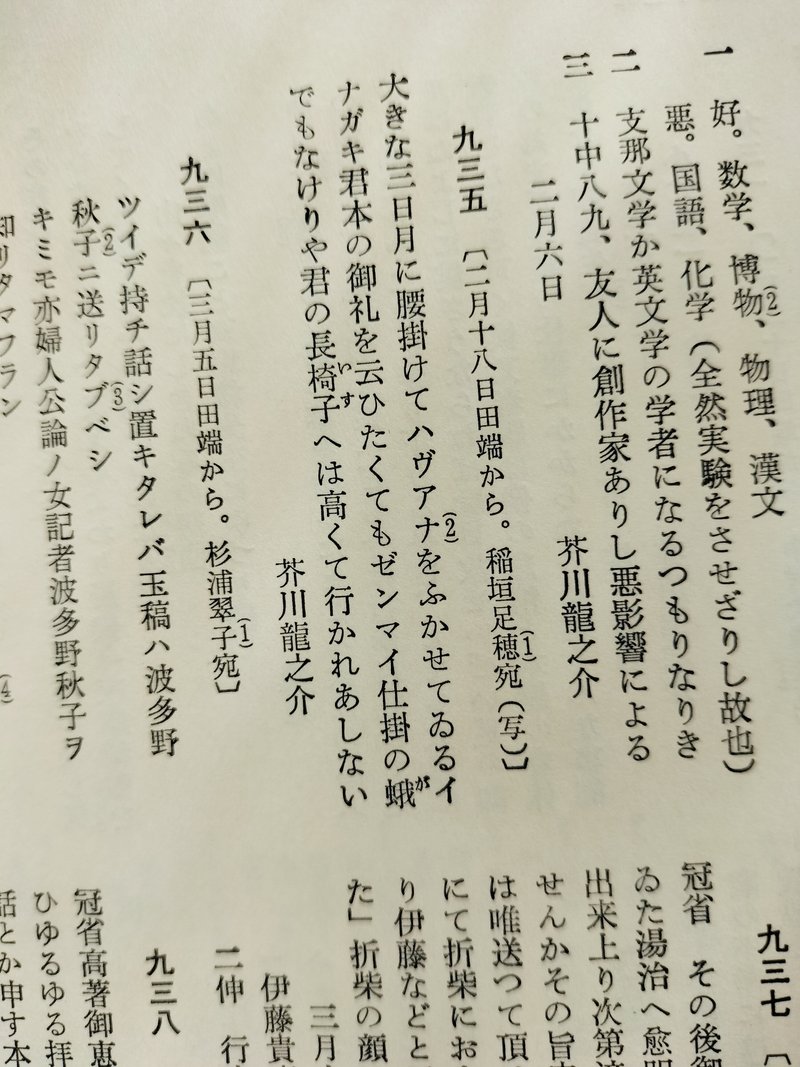

「大きな三日月に腰掛けているイナガキ君、本の御礼を云いたくてもゼンマイ仕掛の蛾でもなけりゃ君の長椅子へは高くて行かれあしない。」は芥川の稲垣足穂の『一千一秒物語』に関する評だ。『一千一秒物語』は大正十二年一月に刊行されており、献本を受けた芥川は『保吉の手帳から』を書く時点では当然読み終わっていたものと思われる。(※要確認)

昨日はこんなことを書いてそのままにしてしまった。この『保吉の手帳から』が書かれたのは大正十二年四月、稲垣足穂への献本の令状が出されたのが大正十二年二月十八日。芥川は遅筆ながら日本語でも英語でも読むのはとても速い。『一千一秒物語』などあっという間に読み終わってしまった筈だ。そしてその影響は?

いささか生々しい状況証拠は揃った。

しかしながら、鳥ではないのだから口に入れたものがそのまま出て來るようなことは普通はない。芥川龍之介全集で、『保吉の手帳から』の一つ前の作品を見ると『おしの』がある。ここには稲垣足穂テイストは全くない。

その前、『二人小町』『猿蟹合戦』にも稲垣足穂テイストは全くない。『保吉の手帳から』の後、七月に発表された『白』にも稲垣足穂テイストは全くない。その後の『お辞儀』がまた保吉ものとなる。これは『あばばばば』の前、大正十二年九月に発表されている。

ここにも稲垣足穂テイストは全くない。それどころか、保吉ものにしばしばみられるふわふわしたものさえ影を潜めている。こういってはなんだが『保吉の手帳から』の作者の作品とは思えないくらい、きりっとしている。

そしてその次が『あばばばば』で、これがやはりふわふわしている。ふわふわしているけれども稲垣足穂テイストはない。

稲垣足穂テイストとは端的に言えば、ニッケルメッキのような諧謔である。例えば、

通りすがりに覗いて見たら、ただある教室の黒板の上に幾何の図が一つ描き忘れてあった。幾何の図は彼が覗いたのを知ると、消されると思ったのに違いない。たちまち伸びたり縮んだりしながら、

「次の時間に入用なのです。」と云った。

こうした擬人化は何も稲垣足穂の専売特許ではないが、稲垣足穂テイストの一つの要素だ。稲垣足穂の『一千一秒物語』ではこれでもかと擬人化が繰り返される。しかしこの一つ前の擬人化、

裏庭には薔薇が沢山ある。もっとも花はまだ一輪もない。彼はそこを歩きながら、径へさし出た薔薇の枝に毛虫を一匹発見した。と思うとまた一匹、隣の葉の上にも這っているのがあった。毛虫は互に頷き頷き、彼のことか何か話しているらしい。保吉はそっと立ち聞きすることにした。

第一の毛虫 この教官はいつ蝶になるのだろう? 我々の曾々々祖父の代から、地面の上ばかり這いまわっている。

第二の毛虫 人間は蝶にならないのかも知れない。

第一の毛虫 いや、なることはなるらしい。あすこにも現在飛んでいるから。

第二の毛虫 なるほど、飛んでいるのがある。しかし何と云う醜さだろう! 美意識さえ人間にはないと見える。

保吉は額に手をかざしながら、頭の上へ来た飛行機を仰いだ。

この場面は注釈者によりJules Renardの『HISTOIRES NATURELLES』の模倣とされている。

しかしそこには動物や虫たちが言葉を話すという以上の関連性は見当たらない。「第一の何々」といった形式的な類似性が見られないのだ。ちなみに「毛虫」の部分は、

毛虫

La Chenille

彼女は、暑い間かくまってもらっていた草の茂みから這い出して来る。まず、大きな起伏の続いている砂道を横切って行く。用心して、途中で止らないようにしながら、植木屋の木靴の足跡のなかでは、いっとき道に迷ったのではないかと心配する。

苺の所まで辿たどりつくと、ちょっとひと休みして、鼻を左右に突き出しながら嗅いでみる。それからまた動きだすと、葉の下を潜ったり、葉の上へ出たり、今度はもうちゃんと行先を心得ている。

全く見事な毛虫である。でっぷりとして、毛深くて、立派な毛皮にくるまって、栗色のからだには金色の斑点があり、その眼は黒々としている。

嗅覚を頼りに、彼女は濃い眉毛のように、ぴくぴく動いたり、ぎゅっと縮んだりする。

彼女は一本の薔薇の木の下で止る。

例の細かいホックの先で、その幹のごつごつした肌をさわってみ、生れたばかりの仔犬のような小さな頭を振りたてながら、やがて決心して攀じ登り始める。

で、今度は、彼女の様子は、道の長さをくぎりくぎり喉のどへ押し込むようにして、苦しげに嚥み込んでいくとでも言おうか。

薔薇の木のてっぺんには、無垢の乙女の色をした薔薇の花が咲いている。その花が惜し気もなく撒き散らす芳香に、彼女は酔ってしまう。花は決して人を警戒しない。どんな毛虫でも、来さえすれば黙ってその茎を登らせる。贈物のようにそれを受ける。そして、今夜は寒そうだと思いながら、機嫌よく毛皮の襟巻を頸に巻きつけるのである。

……と毛虫は擬人化すらされない。薔薇だけが共通しているが、毛虫は喋りもしないし、人間に向けられる諧謔はない。

分葱――くせえなあ!

大蒜――きっと、また石竹のやつだ。

※「石竹」は唐撫子とも呼ばれる良い香りの花。

寧ろ擬人化された生き物は自らの言葉で貶められる。方向性が真逆だ。毛虫が薔薇の枝にいるだけで一体何が「模倣」されているのかがさっぱりわからない。

解説者の吉田精一は、

ともあれ「誰が御苦労にも恥ぢ入りたいことを告白小説などに作るものか」(澄江堂雑記)と、昂然として私小説を否定した彼にして「保吉もの」などの身辺雑記的な私小説を作り出したのである。いわゆる「保吉もの」は猶気取りをすて切れず、す直に自己を流露することができていない。

……などと書いている。「身辺雑記的な私小説」ねえ? さて、

吉田精一には大正五年の鎌倉を大正十二年の十一月に書くことの意味がまるで分かっていない様子だ。当然何故オランダなのかという問いにも答えられまい。そんな者に果たして「解説者」たる資格があるだろうか。「身辺雑記的な私小説」とはよく言ったものだ。吉田精一には「主計官。わんと云いましょうか? え、主計官。」と言った経験があるのだろうか。『お辞儀』は大正十二年九月の作だが、わざわざ七八年前の回顧となっている。これが「身辺雑記的な私小説」?

さてこうして見てきて、やはり毛虫のくだりはJules Renardの『HISTOIRES NATURELLES』の模倣ではなく、芥川お得意の逆説であり、『保吉の手帳から』の特に「午休ひるやすみ ――或空想――」にはやはり稲垣足穂テイストの擬人化が見られると断じてよいと思う。そして『保吉の手帳から』にはそれ以外の由来の不確かな様々な意匠が詰め込まれており、「身辺雑記的な私小説」ではないことは明らかだ。それは模倣ではない。

一 ある人々

わたしはこの世の中にある人々のあることを知っている。それらの人々は何ごとも直覚するとともに解剖してしまう。つまり一本の薔薇の花はそれらの人々には美しいとともにひっきょう植物学の教科書中の薔薇科の植物に見えるのである。現にその薔薇の花を折っている時でも。……

ただ直覚する人々はそれらの人々よりも幸福である。真面目と呼ばれる美徳の一つはそれらの人々(直覚するとともに解剖する)には与えられない。それらの人々はそれらの人々の一生を恐ろしい遊戯のうちに用い尽くすのである。あらゆる幸福はそれらの人々には解剖するために滅少し、同時にまたあらゆる苦痛も解剖するために増加するであろう。「生まれざりしならば」という言葉は正にそれらの人々に当たっている。

「生れて、すみません。」すら太宰の発明品ではない。吉田精一は吉田粗一と改名すべきだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?