岩波書店・漱石全集注釈を校正する41 何でも蚊でもせつな糞

丹波の国は笹山から

いずれも一騎当千の猛将と見えて、丹波の国は笹山から昨夜着し立てでござると云わぬばかりに、黒く逞しく筋肉が発達している。中学などへ入れて学問をさせるのは惜しいものだ。漁師か船頭にしたら定めし国家のためになるだろうと思われるくらいである。

この「丹波の国は笹山から」に岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解は、そのまま丹波篠山の説明をしてしまう。これは物言いから芝居か講談に由来があると見てよいだろう。調べたいが国立国会図書館デジタルライブラリーの調子が良くないので後回しとする。

デカンショ節の「丹波篠山山家の猿が」とか「文武きたえし美少年」あたりとはゆるく意味のつながりがあるように思える。

※後藤又兵衛のイメージではなかろうか?

せつな糞

親友も汝を売るべし。父母も汝に私あるべし。愛人も汝を棄つべし。富貴は固より頼みがたかるべし。爵禄は一朝にして失うべし。汝の頭中に秘蔵する学問には黴が生はえるべし。汝何を恃まんとするか。天地の裡に何をたのまんとするか。神? 神は人間の苦しまぎれに捏造せる土偶のみ。人間のせつな糞の凝結せる臭骸のみ。恃むまじきを恃んで安しと云う。咄々、酔漢漫りに胡乱の言辞を弄して、蹣跚として墓に向う。油尽きて灯自ら滅す。業尽きて何物をか遺す。苦沙弥先生よろしく御茶でも上がれ。……

この「せつな糞」という言葉は、広辞苑、大辞林、大辞泉、新辞林、日本国語大辞典、学研国語辞典、新明解、等主要国語辞書に「茶羅鉾」の項目なし。

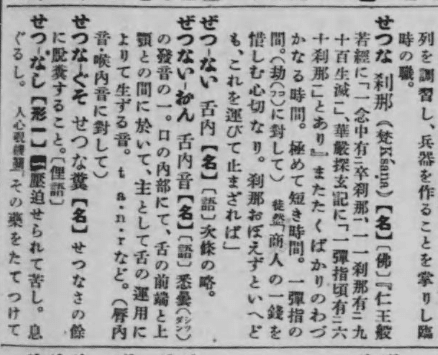

せつな‐ぐそ 【切糞】

— ブート (@bootdale) June 23, 2020

〔名〕

せつなさのあまりに、たれる糞。

*雑俳・柳多留‐一八〔1783〕「せつなぐそたれに張良おいて出る」

*吾輩は猫である〔1905~06〕〈夏目漱石〉九「神は人間の苦しまぎれに捏造せる土偶のみ。人間のせつな糞の凝結せる臭骸のみ」

(日本国語辞典)

秋だしするか、せつな糞(せつなぐそ)を pic.twitter.com/9HVXqL7rJg

— キュアハイボール (@sang_a_spell) October 8, 2022

どうやら別の本では誰かが注を付けているようだ。

たゞ兎角辭つ『天つ星養をたれて石となり、馬小便たれて荒金の地をたらかし、牛小便をたれて和蘭の文字を並べ東照宮は比良の燒打にせつな糞をたれて危難をまぬかれ、一休禪師關の地藏に小便をたれて開眼す。

『一茶素描』相馬御風 著道統社 1941年

「あつはつはつ、新六、あの猿を見や、せつな糞をちびり以つて逃げちよるはやさいごベひによぞ、早う最後屁でも放りかけて逃げりや宜いのに。」

しかしどうも「せつない」感じでは使われていない。仮に徳川家康が漏らしたのが「せつな糞」ならば「恐怖のあまり糞をもらした」と言われるのは何故なのだろうか。

確かに「せつなさのあまり脱糞すること」と書いてある。しかし「せつなさのあまり脱糞すること」などあるのだろうか。例えば失恋した。切ない。脱糞した?

「はゝゝゝゝは、恐ろしく威張ツたねへ、餘り威張るとせつな尿が喰み出すぜ」

『虱の放浪』もう六 作 1918年

切なく威張ることはできない。せつなさは興奮の対極にある。

この「せつな小便」に関しては既に蝉に関する考察として、

最後に時々蝉から小便をかけられる危険がある。あの小便がややともすると眼を覘ってしょぐってくるようだ。逃げるのは仕方がないから、どうか小便ばかりは垂れんように致したい。飛ぶ間際に溺を仕るのは一体どう云う心理的状態の生理的器械に及ぼす影響だろう。やはりせつなさのあまりかしらん。あるいは敵の不意に出でて、ちょっと逃げ出す余裕を作るための方便か知らん。そうすると烏賊の墨を吐き、ベランメーの刺物を見せ、主人が羅甸語を弄する類いと同じ綱目に入るべき事項となる。これも蝉学上忽せにすべからざる問題である。充分研究すればこれだけでたしかに博士論文の価値はある。

せつなさのあまり糞をする人の研究でも博士論文の価値はある。そして「せつな糞」の研究でも。「やちま糞」でも。

仮鼻を挫いた

八木独仙と云う名を聞いて主人ははっと驚ろいた。実はせんだって臥竜窟を訪問して主人を説服に及んで悠然と立ち帰った哲学者と云うのが取も直さずこの八木独仙君であって、今主人が鹿爪らしく述べ立てている議論は全くこの八木独仙君の受売なのであるから、知らんと思った迷亭がこの先生の名を間不容髪の際に持ち出したのは暗に主人の一夜作りの仮鼻を挫いた訳になる。

この言葉「仮鼻を挫いた」がほかに目にする機会のない筈の言葉ながらなんとなく意味が通じてしまうのは、「出鼻をくじく」「鼻をへし折る」という言葉があるからだろう。つまり「鼻が挫かれる」という言葉で、プライドが傷つけられるという意味が解ってしまう。

しかし「仮鼻を挫いた」という慣用句はない。「仮鼻」にしても、

八九江戶時代創始期五八六越前中納言秀康は、久しく唐瘡(黴毒)を患つて鼻くたとなり、家康に謁見する時假鼻を裝うて叱られたことがあつた。

という用例が見つかるのみだ。むしろ「鼻を装う」自体が解らない。

この「仮鼻」れはペルソナで、「鼻」は、

夢野久作の言うところの「この鼻を見忘れたか」に意味が近いであろうか。

話としては「仮鼻を挫いた」のすぐ後に、

「まあそんな贔負があるから独仙もあれで立ち行くんだね。第一八木と云う名からして、よく出来てるよ。あの髯が君全く山羊だからね。そうしてあれも寄宿舎時代からあの通りの恰好で生えていたんだ。名前の独仙なども振ったものさ。昔僕のところへ泊りがけに来て例の通り消極的の修養と云う議論をしてね。いつまで立っても同じ事を繰り返してやめないから、僕が君もう寝ようじゃないかと云うと、先生気楽なものさ、いや僕は眠くないとすまし切って、やっぱり消極論をやるには迷惑したね。仕方がないから君は眠くなかろうけれども、僕の方は大変眠いのだから、どうか寝てくれたまえと頼むようにして寝かしたまではよかったが――その晩鼠が出て独仙君の鼻のあたまを噛ってね。夜なかに大騒ぎさ。先生悟ったような事を云うけれども命は依然として惜しかったと見えて、非常に心配するのさ。鼠の毒が総身にまわると大変だ、君どうかしてくれと責めるには閉口したね。それから仕方がないから台所へ行って紙片へ飯粒を貼ってごまかしてやったあね」

こうして鼻の頭を鼠に齧られる下りがあるので、比喩とエピソードが韻を踏んでいる仕掛けだとは解る。なんにしても、何か説明が欲しいところだ。

何でも蚊でも

「奮発は結構だがね。あんまり人の云ふ事を真に受けると馬鹿を見るぜ。一体君は人の言う事を何でも蚊でも正直に受けるからいけない。独仙も口だけは立派なものだがね、いざとなると御互と同じものだよ。君九年前の大地震を知ってるだらう。あの時寄宿の二階から飛び降りて怪我をしたものは独仙君丈なんだからな」

この「何でも蚊でも」に関して広辞苑、大辞林、大辞泉、新辞林、日本国語大辞典、学研国語辞典、新明解、等主要国語辞書に「茶羅鉾」の項目なし。これは、

顧ミて曰く汝亦恐らくハ子か今言ふ處の如くならん然ら〓るや否や翁此の時地獄で佛ま逢る如く點頭して曰く實は戸長殿の命の如し實戸長よ殿の命の如し官員此時大よ怒て曰く區戸長迄か斯く密賣を蔭蔽するとハ不都合千万何でも蚊でも一度でを一杯でを錢を受けて人は賣らえ是れ小賣にあらすして何そ速に稅を納めしむべし區戸長亦何をも言ふ能えすして小賣鑑札を受けしむ鳴呼憐むべし五圓の金ハ忽ち去つてて金庫に人う老翁野た是より何により……

『人の了簡違 〔上編〕』天野皎 (香雪居士) 著天野皎 1879年

何でも蚊でも。出世して。見んと欲ふなら。先づ第一お世上のありさまセンターへ。してての目的を定むべー。人にして不具をらざる以上い何事にても。勉强次第。

……とあり、

天地萬物何でもかんでも。妾の好いた心のみやまふみえやしかてなんだるがふさんまゝる。こしらへお不してちがめて見たる山にい艶雪の株あり。川にい涙の流れあう。

どちらが古いか解らない。ただ江戸中期の戯作者・蓬萊山人帰橋に、

帰よし何でもかでも。きもをなけ出すからは気遣ひなしサアいかふとさうたんきまり根きよしこれはおめづらしく帰橋仲丁の松江やは入さんゑん十さん角力が打出すと。

……とあり、「なんでもかでも」はかなり古い言葉であることが分かる。これも今では使われなくなった表記なので説明が欲しいところだ。

理野陶然

「誰がって。一人は理野陶然さ。独仙の御蔭で大いに禅学に凝り固まって鎌倉へ出掛けて行って、とうとう出先で気狂になってしまった。円覚寺の前に汽車の踏切りがあるだろう、あの踏切り内へ飛び込んでレールの上で座禅をするんだね。それで向うから来る汽車をとめて見せると云う大気焔さ。もっとも汽車の方で留ってくれたから一命だけはとりとめたが、その代り今度は火に入って焼けず、水に入って溺れぬ金剛不壊のからだだと号して寺内の蓮池へ這入ってぶくぶくあるき廻ったもんだ」

断片に「○××に駄洒落るなら、鞋はいて駄洒落犬の病氣○立町老梅、理野陶然原○○坊主は髪を長くして居る。」とある。

#漱石 #猫 161

— 浦 隆美 (@uratakami1) December 17, 2016

八木独仙は、菅虎雄。

腹膜炎で死んだ理野陶然は、米山保三郎。

食い意地のきたない立町老梅(天道公平)は、正岡子規(正岡升(のぼる))。

妥当な解釈だが、米山保三郎の死因は一説に腸チフスとされる。

北國・富山新聞の情報です。 1869 1. 1.生 1897. 5.29没 腸チフスによる。

なお、天道公平に関しては、

「八木が独仙なら、立町は豚仙さ、あのくらい食い意地のきたない男はなかったが、あの食意地と禅坊主のわる意地が併発したのだから助からない。始めは僕らも気がつかなかったが今から考えると妙な事ばかり並べていたよ。僕のうちなどへ来て君あの松の木へカツレツが飛んできやしませんかの、僕の国では蒲鉾が板へ乗って泳いでいますのって、しきりに警句を吐いたものさ。ただ吐いているうちはよかったが君表のどぶへ金とんを掘りに行きましょうと促すに至っては僕も降参したね。それから二三日するとついに豚仙になって巣鴨へ収容されてしまった。元来豚なんぞが気狂になる資格はないんだが、全く独仙の御蔭であすこまで漕ぎ付けたんだね。独仙の勢力もなかなかえらいよ」

「へえ、今でも巣鴨にいるのかい」

「いるだんじゃない。自大狂で大気焔を吐いている。近頃は立町老梅なんて名はつまらないと云うので、自みずから天道公平と号して、天道の権化をもって任じている。すさまじいものだよ。まあちょっと行って見たまえ」

「天道公平?」

と、まだ元気でいる設定になっているので子規の単独モデル説はどうしたものか。単独モデル説はそもそも遠慮したいが、あえて言えばこの食い意地のきたない男の要素の何割かは夏目漱石自身であろう。

[余談]

国立国会図書館デジタルコレクションが動かなくて、一向に要領を得ない。いや逆に、ちゃんと動けばこれほど便利なものはない。

このサイトと国立国会図書館デジタルコレクションさえあれば、ある程度のことは自力で調べられる。早く治ってほしいものだ。

バミ「キタキタキタキターーーかめキターーーーーッ!!!!!!」 pic.twitter.com/bTlaWVHJH9

— ココニャ@猫写真集、発売中! (@kokonananya) December 20, 2022

કાલે ઝઘડ્યા, આજે સાથે જમ્યા#PMModi #NarendraModi #MallikarjunKharge #Parliament pic.twitter.com/MfM3Wh6jcT

— Gujarat Samachar (@gujratsamachar) December 20, 2022

Five Punishments from the Qin Era (221 -207 BC)

— eric ゑリッ久 (@shinobu_books) December 20, 2022

黥劓剕宮大辟

1. Boku黥Tattooing (the face)

2. Gi劓Cut off the nose

3. Hi剕Cut off the legs

4. Kyu宮Castration

men:Kyosei去勢Castration

women: Yuhei幽閉Confinement

5. Taiheki大辟 Execution. “Greatest Punishment” usually beheading. pic.twitter.com/zOUUtyTD22

フランスの哲学者が飼ってる猫につけた名前が面白すぎると僕の中で話題に。ジャン=ポール・サルトルは自分の猫を「無」と名付けて、アルベール・カミュは自分の猫を「タバコ」と名付けて、ミシェル・フーコーは自分の猫を「狂気」と名付けて、ジャック・デリダは「ロゴス」と名付けたらしい。 pic.twitter.com/oSRey8SQWX

— マサ・ミチコヴィッチ (@piletochan) December 19, 2022

This is legal C#.

— Roger Johansson (@RogerAlsing) December 19, 2022

No compilation errors. Can you spot why? :D 🏷️ pic.twitter.com/je4jWYfOSr

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?