子規への影響は… 夏目漱石の俳句をどう読むか⑱

鐘つけば銀杏散るなり建長寺

子規の柿食えば……に影響を与えた句として解説されている。これは繰り返し説明している通り前後即因果の誤謬を利用した句と言える。

これは勿論漱石の発明でもなんでもなく、

見わたせば眺むれば見れば須磨の秋 芭蕉

芭蕉なんかは因果関係なんてないんだとばかりにこんな句を詠んでいる。

ところでこの句には「本来関係のない何かと何かを結び付けてしまうという」という漱石の病的なところが出ている。漱石はたまたまに意味を見出してしまう癖があった。

それが露骨に出るのが留学時代以降のことで『倫敦塔』でも鴉の数に嫌にこだわる。

その傾向が明治二十八年頃から見られたと考えると、これは実に興味深い句でもある。ただ柿を食べても鐘は鳴るまいが、大弓の句のように空気を震わせれば銀杏は散るかもしれないので、まだ確かなことは言えない。同型の句を確認しなくてはならない。

白露や芙蓉したたる音すなり

不溶の花から白露が落ちて音がしたという句か。まさに静けさや白露したたる音すなり、であるが少し誇張を遊んだか。小宮豊隆は「世界がしんとしているような感じがよく出ている」と読み、巧みな句だとしている。

しかしこれも真面目に受け取ると結核で神経が過敏なのか、幻聴なのかのいずれかである。

芙蓉の下に盥でも置かない限り音は聞こえまい。聞こえたらいささか雅であろうというあたりで判断は保留しておこう。

ちなみに子規にも芙蓉の句は多く。

やぶ入の一日にしぼむ芙蓉哉

雨の芙蓉花かたつらになひきけり

妻戸明けて一枚はねる芙蓉哉

枝廣くたしかに開く芙蓉哉

古家や芙蓉咲いて人なまめかし

爪紅の手をのべて芙蓉折らんとす

露なくて色のさめたる芙蓉哉

芙蓉咲く橋の袂の小家かな

芙蓉見えてさすがに人の聲ゆかし

松が根になまめきたてる芙蓉哉

八ツ時の太皷打ち出す芙蓉哉

村會の議員住みける芙蓉哉

廢舘に鷄遊ぶ芙蓉かな

芙蓉咲いて古池の鴛やもめ也

明家の草の中より芙蓉哉

雨にぬれて雜草の中の芙蓉哉

雜草の雨にぬれたる芙蓉哉

椽廣く折り曲りたる芙蓉哉

碁の音や芙蓉の花に灯のうつり

萎みたる芙蓉の花や磬の聲

月出たり芙蓉の花の傍に

廢苑や芙蓉を覆ふ葭の風

廣椽の折り曲りたる芙蓉かな

柳散る芙蓉の庭や朝嵐

武藏野を見下す寺の芙蓉哉

芙蓉ヨリモ朝顔ヨリモウツクシク

また白露の句も多い。

白露のおきあまりてはこぼれけり

白露のこぼれたあとや塚一つ

白露や芋の葉末の天の川

白露や芋の畠の天の川

江漫漫白露星に映ず空明り

白露や原一ぱいの星月夜

白露の庵の戸あけて物や思ふ

白露のうつくし過ぎて散にけり

白露の上に濁るや天の河

白露の中に重る小鹿哉

白露の中に泣きけり祗王祗女

白露の中にほつかり夜の山

白露やよごれて古き角やぐら

白露を見事にこぼす旭哉

白露に家四五軒の小村哉

白露に眼の光る佛かな

白露に眼の玉光る佛かな

白露の三河嶋村灯ちらちら

白露や野營の枕木ぎれ也

白露に濡るゝ不動の火焔かな

白露にぬれし不動の火焔かな

白露や冷えつくしたる捨篝

白露や葎に誰の捨車

白露やともし火深く家低し

白露や菜畑の中の濡佛

白露のちるやたまるや萩すすき

白露にぬれて重たし萩の蝶

白露に養ふ菊の莟かな

白露や蕣は世に長きもの

白露の音は詠まれていないが露の音の句はある。

夜や更けぬかすかに露の落つる音

星一ツ飛んで音あり露の原

木立暗く堀割濡れて露の音

「露の落つる音」とか「梅の月が匂ふ」とかいふ事をいふて樂む歌よみが多く候へども是等も面白からぬ譃に候。總て謔といふものは一二度は善けれとたびたび詠まれては面白き護も面白からず相成申候。

こういうところが子規の憎めないところでもある。

長き夜を唯蝋燭の流れけり

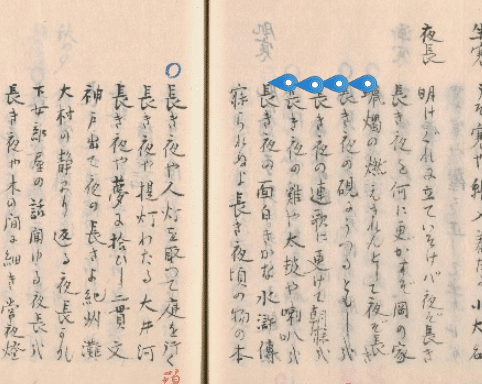

子規に夜長の句は多い。

二人ては咄のたらぬ夜長かな

次の間に唄ひ女の泣く夜長哉

明日の旅路見つゝ行く夜の長さ哉

首途の支度にふかす夜長哉

木枕に惟然泣く夜の長さ哉

傾城の咄ときるゝ夜長かな

一ツづゝ波音ふくる夜長哉

辨慶の道具しらべる夜長哉

妹に軍書讀まする夜長哉

叡山へ提灯通ふ夜長哉

瀬田こえて三井の鐘きく夜長哉

大黒の夷をなぶる夜長哉

瀧の音いろいろになる夜長哉

長生を思へば遠き夜長哉

長き夜の寐物語りや蝦夷千嶋

長き夜や頻りにはぢく桶の箍

長き夜や誰がうつり香の薄蒲団

長き夜を誰がうつり香の薄蒲団

長き夜や鼠のかぢる古烏帽子

長き夜や姫の御伽の繪巻物

桃太郎の咄もたえて夜長哉

驛古りて夜長の鷄のまばら也

火事消えて人さどむ夜の長さ哉

小坊主や何を夜長の物思ひ

誰が謠ふ旅の夜長のつれつれに

長き夜の山門へ通ふ鼠かな

長き夜の大同江を渉りけり

長き夜や誰がきぬきぬの鶏が鳴く

長き夜をたるまず廓の大鼓哉

何笑ふ聲そ夜長の臺所

山里に月もなき夜の長さかな

山里は月もなき夜の長さかな

明けぐれに立ていそけば夜ぞ長き

足音の隣へはいる夜長かな

大家の靜まりかへる夜長哉

大村の靜まり返る夜長かな

神戸出て夜の長さよ紀州灘

大鼓やみ鼓やみ三味の夜そ長き

契りおかで待つや夜長の空たのめ

長き夜の面白きかな水滸傳

長き夜の硯にうつるともし哉

長き夜の月の雨のと更けて行く

長き夜の鷄や太鼓や喇叭哉

長き夜の物音きくや白拍子

長き夜の夢の浮橋絶えてけり

長き夜の連歌に更けて朝寐哉

長き夜や木の間に細き常夜燈

長き夜や初夜の鐘つく東大寺

長き夜や提灯わたる大井河

長き夜や人灯を取つて庭を行く

長き夜や古傾城のささめ言

長き夜や夢にひろひし二貫文

長き夜や隣樓の三紘引きやみぬ

長き夜を月取る猿の思案哉

長き夜を何に更かすぞ岡の家

長き夜を寐足らぬ人の尊さよ

寐られぬよ長き夜頃の物の本

夜の長さ船で測れば八十里

蝋燭の燃えきれんとして夜ぞ長き

歌よまぬ身は待ちかねし夜長哉

汽車過ぐるあとを根岸の夜ぞ長き

椎の樹に月傾きて夜ぞ長き

長き夜の移り香とめて別れけり

長き夜の白髪の生える思ひあり

長き夜の灯なし早寐の家つゞき

長き夜の水は流れてしまひけり

長き夜や思ひ出す時風が吹く

長き夜や孔明死する三國志

長き夜や千年の後を考へる

長き夜や念佛の聲豆の音

長き夜や堀河落つる汐の音

長き夜や闇に落ちかゝる瀧の音

長き夜を白髪の生える思ひあり

古妻や背中合せの夜は長き

物に倦みて時計見る夜の長さ哉

寄席はねて上野の鐘の夜長哉

思ひ出せばゆふべの夜も長かりし

角海老の時計數へる夜長哉

咳にくるしむ夜長の灯豆の如し

戸の音に物を疑ふ夜長哉

長き夜の悪夢驚きて鼠落つ

長き夜や隅の柱のわれる音

長き夜や更けて柱のひゞく音

長き夜を汝が吠ゆる聲も聞ざりき

病人のうまいして居る夜長哉

行燈の消えなんとする夜長哉

いろいろの變化出て來る夜長哉

劫に負けてせめあひになる夜長かな

書讀まぬ男は寐たる夜長哉

小絃はお鍋さゝやく夜長哉

長き夜や障子の外をともし行く

長き夜や枕刀を置き直す

病人のうなされて居る夜長哉

長き夜や夫は善く寐て子守唄

犬の聲靴の音長き夜なりけり

鐘の音の輪をなして來る夜長哉

文を書く横顏見えて夜長哉

この中では、

蝋燭の燃えきれんとして夜ぞ長き

で蝋燭が被る。

1895年は明治二十八年なので、どちらかがどちらかに影響を与えた可能性がなくはない。なくもないがそもそも二人はそういう関係なのであまり詮索はすまい。

長き夜を唯蝋燭の流れけり

いや、本を読んでいたんでしょうという感じもするが、それは「漱石ならば」という先入観で、これは「俺の蝋燭は溶けて流れるばかりで、燃料にはならない」と無理を言っている句である。蝋燭が流れるのはSMプレイの時だけで、普通は燃えてなくなる。子規の句と対比してもらいたい。

つまり漱石がSMプレイ?

昨日この本 ↑ を買ってくれた人感謝します。まともな人がいてよかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?