山茶花の石女となる師走かな 芥川龍之介の俳句をどう読むか44

山茶花の莟こぼるる寒さかな

一見この句にはさしたる工夫が見られない。……ように思える人はどうかしている。明治期の山茶花の句と比べてみよう。

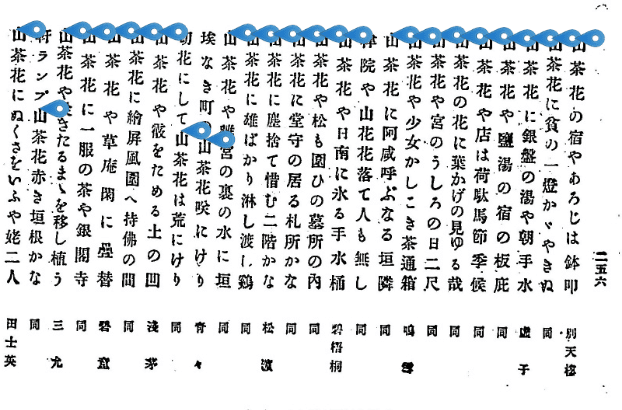

こうして明治の句を連ねてみると、「山茶花」の莟を詠んだものに、

山茶花は蕾がちなり初時雨 河葵暮

があり、「初時雨」が晩秋から初冬にかけての時期の最初の時雨であることからこの時期に莟であることが解る。

そして、

山茶花は散てしまふて寒き庵 三允

山茶花の鏡に落てゐのこ寒ム 青々

山茶花に雨のはてなる霙かな 三寅

といった季節ならではの寒々しい句もあるけれども、むしろ、

花に挿す山茶花白し今朝の春

山茶花にぬくさをいふや姥二人

山茶花や故園の冬の暖かき

といった何故か「あたたかい」句が目立つ。

現在の山茶花の開花時期は十月から十二月、「あたたかい」イメージはない。

山茶花、山茶花、咲いた道……。と、誰もが思い浮かべる歌は秋冬のことを歌っている。木枯らしの季節の歌だ。

ここにはどうも季節のずれがある。山茶花はまだ咲いていない。木枯らしもまだだろう。それで「寒さかな」とは如何にも大げさではなかろうか。木枯らしが吹けば体感温度として寒いということになろう。しかし仮にこの句が十月に詠まれていたとしたら?

そして気になるのがやはり、

山茶花は散てしまふて寒き庵

に対して、

山茶花の莟こぼるる寒さかな

が、やや早いのではないかということだ。散ったころに寒いのであって、莟の時期なら涼しいくらいだ。だから暖かい句も混じる。

仮に「寒さかな」を季語にして、「山茶花の莟」を例の季語殺し理論に当て嵌めると、「こぼるる」の意味は、

こぼ・れる [3] 【零れる・溢れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 こぼ・る

(1)液体が容器から出て外へ落ちる。また,中に入っているべきものが外に出る。「コップの水が―・れる」「球がグローブから―・れる」「自然に―・れた種が芽を出す」

(2)抑え切れなくて,外に表れる。「くやし涙が―・れる」「色気が―・れる」「―・れんばかりの笑み」

(3)普通は何かにおおわれて見えないものが,ちらりと見える。「枝の間から秋の陽(ヒ)が―・れる」「笑うと白い歯が―・れる」

(4)あふれて外へ出る。「車に乗り―・れて/宇治拾遺 11」

〔「こぼす」に対する自動詞〕

このような意味ではないのではなかろうか。

つまりこの句は、

「山茶花の莟がまさに花開こうとしているよ、この時期(十月)の寒さだなあ」

と解釈できないのではなかろうか。

そうではなくて、

こぼ・れる【零れる・溢れる】 〔自下一〕[文]こぼ・る(下二)

①水・涙などがあふれ出る。また、粒状・粉状のものが外にもれて出る。伊勢物語「その石の上に走りかかる水は、小柑子・栗の大きさにて―・れ落つ」。源氏物語帚木「忍ぶれど涙―・れぬれば」。「砂糖が―・れる」

②花や葉などが落ちる。散る。枕草子199「風のいとさわがしく吹きて、黄なる葉どものほろほろと―・れ落つる、いとあはれなり」

③物があり余って外に出る。はみ出す。源氏物語初音「いづれもいづれも劣らぬ袖口ども、―・れいでたるこちたさ」

④すき間などから漏れ出る。宇津保物語藤原君「花ざかりにほひ―・るる木がくれもなほ鶯はなくなくぞ見る」。源氏物語蛍「つやも色も―・るばかりなる御衣に」。「グローブから球が―・れる」「雲間から日光が―・れる」 ⑤気質などが表情にあらわれる。あふれる。源氏物語紅葉賀「添ひ臥し給へる様、美しうらうたげなり、愛敬あいぎょう―・るるやうにて」。「思わず笑みが―・れた」

「山茶花の莟が花開くこともなく散ってしまった、もう初冬(暮れ)の寒さだなあ」

……というなんとも憐れな句になるのではなかろうか。

このモチーフは、『女』という小説で生々しく描かれもした。

その内に雌蜘蛛はある真昼、ふと何か思いついたように、薔薇の葉と花との隙間をくぐって、一つの枝の先へ這い上った。先には土いきれに凋んだ莟が、花びらを暑熱に捩じられながら、かすかに甘い匂を放っていた。雌蜘蛛はそこまで上りつめると、今度はその莟と枝との間に休みない往来を続けだした。と同時にまっ白な、光沢のある無数の糸が、半ばその素枯れた莟をからんで、だんだん枝の先へまつわり出した。

この小説ではおそらく牡蜘蛛を食い殺したのち子をなす雌蜘蛛と、うるんだまま末枯れる莟の対比が描かれる。末枯れたまま匂い続ける莟のなまなましさこそ「女」なのであろう。

山茶花の莟こぼるる寒さかな

この句は山茶花を殺し寒さを立てた句と読めば、この句の中に初冬が見えよう。

山茶花のこるめならざる寒さかな

こる‐め【こる女】 妊娠している女。

山茶花のふるぶるし暮れ寒さかな

山茶花やすのこんにゃくの師走かな

山茶花のつれづれとなる寒さかな

山茶花の形見落ちたり寒さかな

今日のところはこの程度に受け止めておこう。この句は初冬の句だ。

【余談】

然し、狸にせよ河童にせよ、滑稽味のある怪物は、時々随筆に現れてくるぐらゐで、小説や劇につくられたものが全くない。芥川龍之介によつて河童が現代に復活したのは異例で、我々の祖先は、妖怪味深く陰性の狐については多くの劇や物語を残してくれたが、狸と河童は文学の対象にならなかつた。狸についてはカチ/\山がひとつの主要な物語にすぎないのだが、こゝでは狸の滑稽な面がいささかも取扱はれてゐない。

のみならず、兎の義侠的な復讐によつて勧善懲悪のモラルは一応具備してゐるのだが、狸が婆を殺し汁にして翁にすゝめるといふ物語の主点だけでは、凡そ日本の物語中最も惨忍極まるひとつで、シャルル・ペローの童話「赤頭巾」にモラルがないので文学の問題に取上げられてゐるのと好一対をなすもの、狸のためには甚だ気の毒なことなのである。

これが昭和六年、芥川の『河童』が昭和二年なので安吾の云うのももっともだ。

と思えば十返舎一九に『河童尻子玉』という作があった。調べればまだまだありそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?