「かがみの孤城」で開く「公共のとびら」

※映画「かがみの孤城」及び小説『かがみの孤城』のネタバレを含みます

※文中の引用は辻村深月『かがみの孤城 上下巻』(ポプラ文庫、2021年)をもとにしています

1.映画「かがみの孤城」について

1-1.「かがみ」が意味するもの

映画「かがみの孤城」は辻村深月による原作小説をもとにした長編映画で、2022年12月に公開された。原作小説が2018年に本屋大賞を受賞していたこともあって公開前から注目を集めており、公開当初の勢いはそれほどでもなかったものの、公開後2か月以上経過した今もなお堅実に興行収入を伸ばしている。

「かがみの孤城」は不登校の物語である。城に集められた7人は「雪科第五中学校に通えなかった者たち」という共通項を持っており、細かな事情は人によって異なるものの、彼らはみな現在で言うところの不登校と呼ばれる状況にあった。不登校の孤独さはこの作品に通底するひとつのテーマであり、文庫版上巻の冒頭には以下のような引用がある。

こじょう【孤城】

➀ただ一つだけぽつんと立っている城。

➁敵軍に囲まれ、援軍の来るあてもない城。

『大辞林』

このような引用がある一方で、”スクール”の喜多嶋先生を筆頭に城に集まった子どもの多くには「援軍」と呼び得る人が現れる。「援軍の来るあてもない」状況にあったのは喜多嶋先生自身――つまりアキだけなのであるが、彼女の救いになったのが主人公のこころであり、そのこころの救いになっていたのが未来のアキ自身であった、というタイムパラドックスがこの物語のオチとなっている。

彼女たちの孤独の根源――つまり、学校という空間の怖さと中学生の脆弱性がよく表れているシーンを、少し長いが引用しておこう。

中学は自転車通学で、雨が降る日は指定のレインコートを着て登校することになっている。朝ずぶ濡れになったレインコートを晴れた夕方に広げる時、コートの表面に残る匂いが好きだった。嫌いな人もいるかもしれないあの匂いは、水と埃が混ざり合ってできるものなのだとどこかで読んだけど、こころは好きで――。

四月に、まだ学校に通っていた頃、自転車置き場でその匂いをぐんと嗅いだこころは、その頃一緒に帰っていた子たちに向けて、深く考えずに「雨の匂いがする」と呟いた。

その後、真田さんたちが、自転車置き場で、レインコートを引き寄せる真似をしながら「あめのにおいがするぅ」とにやにや笑いながら言い合っているのを見て、動けなくなった。どこかでこころのことを見ていたのだろう。

雨を好きでも、いいのかもしれない。

だけど、学校というところは、そんな正直なことを言ってはいけない場所だったのだと、こころは、絶望的に、気づいた。

(尺の制約上やむを得ないとはいえ、こうした細かな描写が映画に十分に反映されていないのは残念ではある)

さて、本作のもうひとつのモチーフは「かがみ」であるのだが、これはいったい何を表しているのだろうか?

鏡は、こころたちの生活空間と「城」をつなぐ出入口だ。言わば「城」は鏡の世界であり、「城」で出会った7人はお互いがお互いの鏡となっている。どういうことかというと、こころたちは自分と似た境遇に置かれた他者とのかかわりを通じて、自分自身の振る舞いや世界とのかかわり方を再認識している。「世界が自分に何をしてくるか」にばかり注意を向けていたこころたちは、鏡の世界で「自分は世界とどうかかわっているか」を考え直さざるを得ない状況に置かれる。

象徴的なシーンがある。

「だって、みんな馬鹿にしているじゃないか。僕のこと。いっつもそうだよ。いつもそうなんだよ、なんでかわかんないけど、みんな、僕のことは軽く見ていいと思ってるんだよ。自分たちの恋愛は隠して、裏でうまくやっていつの間にか両想いになってたりしてても、僕の恋愛は、僕だからって理由だけでさらして、からかっていいと思ってる。誰も本気にしないし、他のことだってそうだよ!みんな、僕なら何してもいいと思ってるんだ!」

「そんなことない!」

深く考えずに声が出る。

言ってしまってからはっとする。言いながら、自分で気づいたからだ。

――そんなこと、ある。

ウレシノだったらからかってもいい、許されると、こころも確かに思っていた。好きな人がころころ変わることで、女子がそのことを笑い話みたいにして、こころもアキやフウカと一気に仲良くなれた。仲良くなれたのはウレシノのおかげだと、勝手に感謝までしていた。

ウレシノを、軽く、見ていた。

生きづらさを抱え、自分と同じように生きづらさを抱えている同世代の仲間と心を通わせ始めたこころが、同時に自分もまた誰かの生きづらさの元凶になり得ることに気づかされる、決定的瞬間だ。

人は、異質な他者とのかかわりを避けて生きることはできない。例えば伊田先生や真田美織のように、致命的に相容れなかったり攻撃的だったりする他者とかかわらなければいけないこともある。しかし、異質な他者の存在が自分にとっての生きづらさとなる一方で、自分自身が誰かの生きづらさの元凶になることもある。それはとても怖いことだけれど、だからといって他者とのかかわりを断ち切って生きることはできない。アリストテレスが「人間はポリス的(社会的)動物である」と述べたように、異質な他者との交流――もっと言えば不和や軋轢は、人生において欠くことのできない本質的要件なのである。

だが、ちょっと待って欲しい。

異質な他者との交流が避けられないことだったとしても、学校に通うことまでもが生きていく上で必要不可欠なことだと言えるだろうか?

喜多嶋先生はこころに「闘わなくてもいい」と言った。実際に、こころやマサムネの母親は転校という選択肢を示したし、雪科第五中への復帰を目指すこころのために学校側に諸々の配慮を要請してくれた。しかし、これらはあくまで「学校に通うこと」を前提にしたセカンドベストの模索に過ぎない。

「城」のような空間で同世代の子どもと交流するだけではダメなのだろうか?あるいはもっと現実的に考えても、「スクール」に通うことがゴールではダメなのだろうか?

学校でなければダメなのだろうか?

2.不登校と教育機会確保法

2-1.そうまでして学校に行かなければならないのか?

法的には、子どもは学校に通わなければならないことになっている。憲法26条2項の

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」

という条文は必ずしもホームスクーリングなどの可能性を排除するものではないと考えられているが、学校教育法16条~17条の諸規定が実質的に「一定の年齢の子どもを学校に通わせる義務」を保護者に課している。日本の法制度は、何らかの形で教育を受けさせることを求める教育義務を超えて、学校に通わせるという形式でその要請を満たすことを求める就学義務を規定している。そして、就学義務を果たしたと認定されるのは学校教育法一条の対象となる「一条校」と呼ばれる学校だけで、フリースクールやインターナショナルスクールは対象外だ。

「学校教育法が就学義務を定めている」という事実を前にしたとき、特にその事実に対して不満や憤りを覚えるとき、我々が最初にしなければならない作業が2つある。

1つは、「学校教育法が就学義務を定めている」とは具体的にどういうことなのかを知ること。

もう1つは、「学校教育法が就学義務を定めている」のは何故なのかを知ること。

順に見ていこう。

まず、「学校教育法が就学義務を定めている」とは具体的にどういうことか。端的に言えば、これは「国が、保護者に対して、子どもを学校(一条校)に通わせることを要請している」ことを意味する。問題は、その要請に従わなかった場合に何が起きるかだ。

ひと口に「法律違反」といっても色々ある。刑法(道路交通法のような”特別刑法”を含む)に違反すれば検察に起訴される可能性があり、裁判で有罪判決が下れば刑事罰を受ける。懲役や罰金が代表的だ。

あるいは、自分の故意または過失によって誰かの権利・利益を侵害してしまったときは、民法709条に基づいて損害賠償請求を受ける可能性がある。こちらも、裁判所で賠償責任が認定されれば強制的に支払わされる。

ところが、「学校教育法上の就学義務規定違反」はどちらのケースとも異なる。学校教育法は刑事罰を規定していないから検察が保護者を起訴することはないし、権利・利益を侵害された誰かが損害賠償を請求してくることもない(不登校児が大人になってから保護者に対して損害賠償を請求することは、理論上はあり得るが)。

では、不登校は法的にどのように扱われるのだろうか?

一部のインターナショナルスクール生を別とすれば、不登校の多くは学校に籍を置きつつ欠席が長期にわたるという形態をとる。つまり、学校に通っていないというのはあくまで欠席が多いことを意味するに過ぎず、9年間小中学校に籍を置き続ける場合が多い。もちろん、必ずしも籍を置いているだけで就学義務が認定される訳ではない。学校教育法は、年齢を重ねるだけで自動的に進級させる年齢主義ではなく、学習内容の習得状況に応じて進級させる課程主義を採用しているため、欠席日数が多く学習内容の習得を認められない場合には校長の権限で原級留置(留年)させることができる。

しかし、あくまで制度として校長が留年させる権限を持つことを定められているだけで、運用としては基本的に留年が選択されることはない。制度上は課程主義を採用しているものの、実質的には年齢主義として運用されている。「かがみの孤城」でアキが留年していたのは、非常に稀なケースだと言える(小説版では、実質的な保護者にあたる人物が学校を説得して留年させたという描写があった)。

つまり、学校に籍を置きつつ長期欠席をするという形であれば、保護者や子どもの側は通常の欠席に伴う不利益(学習の遅れや内申点など)以上の不利益を受けることはない。

問題があるとすれば、「学校に通っていない」ことを異常な状態だと位置づけることによる不登校の子どもや家族の精神的ストレスと、学校と同等の教育機関だと認められていないことに起因するフリースクール等に対する財政的支援の手薄さだ。

このように、現在の日本では不登校は「異常」「是正すべきもの」と位置づけられているものの、事実上黙認されている状態にある。では、逆に、そのような状況にありながらなぜ不登校はいまだに「異常」「是正すべきもの」と位置づけられているのだろうか?

言い換えると、義務が果たされていない状況が黙認されているにもかかわらず、なぜ就学義務はいまだに廃止されていないのだろうか?

2-2.そうまでして行かなければならない学校で得られるものとは?

映画「かがみの孤城」は、こころが再び学校に行くことを決意し、通学路で転校生であるリオンに話しかけられることで「助け合える」ことを予感させるシーンで終わる。ハッピーエンドと言って差し支えないだろう。

「学校に復帰すること」がハッピーエンドに位置づけられているのが、日本の教育システムの現在地なのである。復帰したあと、また辛い思いをするかもしれないにもかかわらず。

フリースクール全国ネットワークをはじめとして就学義務の廃止・緩和を求める声は根強いが、不登校支援を法制化するために2016年に成立した教育機会確保法は、フリースクールやホームスクーリングを就学義務の履行とみなさない形に帰着した。緊急避難措置としての不登校を認めつつも、「学校への復帰を目指す」という形は維持されたのである。なぜか?

就学義務の緩和に反対するロジック――つまり、すべての子どもが「学校に通う」ことを良しとするロジックは、大きく2つある。

ひとつは、行政による統制が及びやすい学校(一条校)に子どもを通わせることが、教育の国民統合機能にとって不可欠の要件だという考えだ。

そもそも、ここで言う「学校」とは何だろうか?就学義務を履行したと認められるのは学校教育法一条が定める「一条校」に通った(在籍した)場合だけであるが、「一条校」とは簡単に言うと行政の統制下に置かれた学校である。詳細は省くが、公立学校は教育委員会の統制下に、私立学校は都道府県知事の統制下に置かれている(根拠法は地方教育行政法、私立学校法)。そして、それらは間接的に文部科学省――つまり国の統制下に置かれ、学校設置基準によって設備や人員配置を、学習指導要領によって授業の内容を規定されている。

為政者(この場合は主に自民党)は、教育が国家の統制下に置かれていることを重視する。みなが同じ日本語を学び、同じ日本の古典を読み、同じ「日本史」を学ぶことが、同質的な日本人から成る国家を維持する上で不可欠なことだと考える。歴史の教科書を巡る記述がたびたび政治問題化するように、「日本人が知るべき知識」を国家がコントロールすることが決定的に重要なのである。

就学義務の緩和――ここでは国家の統制下にない教育機関に通うことを正当化(推奨)する政策は、教育の国民統合機能の土台を揺るがす。

もう一つは、就学義務の緩和が子どもを学校から排除する際の”聞こえの良い言い訳”として使われ、教育の機会均等が損なわれることを懸念する考えだ。

教師にとって、不登校児童・生徒の対応は負担だ。負担であるが、それも自らの業務だと捉え(あるいは”教育者としての使命”のようなものだと捉え)、日々の業務の間を縫って働きかけを行っている。

ここで、就学義務が緩和されて「”学校に向いている子ども”だけが学校に通えばよい」という制度になったらどうなるだろうか?

教師は問題を抱える子どもを外部のフリースクールに誘導するようになるか、あるいは少なくとも校長や教育委員会から「あなたの仕事は”学校に向いている子ども”の相手をすることなのだから、向いていない子どもはさっさとフリースクールに預けて自分の仕事に集中しなさい」という趣旨のことを言われるだろう。教師自身も、”さっさと見切る”ことが正しいとされる教育制度の中で、少なからぬ葛藤を抱えることになる。

”不登校予備軍”に対する周囲の目も厳しくなる。様々な事情で学校に適応できないながらも、なんとか学校に通っている/通おうとしている子どもやその保護者に対して、「学校に通わないこともひとつの立派な選択肢なのに、なんであいつは学校に固執して周囲に負担をかけるんだ」という批判が寄せられることだってあり得るだろう。

なお、機会均等のロジックだけを見るなら、フリースクールへの財政的支援を公立学校レベルにして、学校外の教育を学校と完全に対等なものにしてしまえば、大きな問題にならない。もちろん、その場合は「フリースクールにすら通えない子」の教育機会を保障するために家庭教育への財政的支援を行うことになる。また、「本来は学校に通うことが望ましい」という社会的風潮を完全に排除し、企業の採用等においても学校に通ったか否かで差別されない社会でなければならない。

しかし、就学義務の緩和に加えて金銭面での学校の優位すらなくなってしまったら、教育の国民統合機能はほとんど形骸化してしまうだろう。市民の側からしても、同じ国に暮らす他者が最低限の知識・教養・倫理観を持っている保障がないどころか、その見込みが低い社会が望ましいものだと言えるだろうか。また、「学校に行かなければならない」という風潮を緩めるだけでなく、そういった「本来はこうあるべき」という規範を完全に無くしてしまった社会は、果たして生きやすいだろうか。

2-3.教育機会確保法の政治過程

就学義務の緩和を推進する動きに対して、複数の反対意見があった。では、推進しているのはどのような人達で、反対しているのはどのような人達なのだろうか。また、その対立は日本の政治制度の中でどのように調停されたのだろうか?

勝田(2018)は、教育機会確保法成立に至るまでの政治過程にかかわったアクターを、「推進/反対」と「リベラル/保守」の2つの軸で整理した。

リベラル――つまり「個人(子ども)の権利」を重視するグループと、保守――つまり「社会の秩序(社会貢献)」を重視するグループで、それぞれ就学義務緩和による「多様な学び」の実現に対して賛成と反対の立場があった。

フリースクール経営者でNPO法人レイパスの代表理事を務める郷原徹志は、「多様化/共通教育」と「子どもの権利/能力開発」を軸に取り、シンプルな図式を示している。

この図式にのっとって説明すると、教育機会確保法はフリースクール全国ネットワークが兼ねてから主張していた就学義務の緩和に自民党規制緩和グループが便乗したことでアジェンダとして確立したものの、自民党社会統合グループの反対によって就学義務の緩和という急進的な改革案が拒否され、最終的に「学校を基本とする教育システムを維持しつつ、緊急避難措置としての不登校を正当なものと認め、フリースクールや不登校児童・生徒への支援を充実させる」という折衷案に落ち着いた。

背景として、1970年代頃から不登校(当時は「登校拒否」と呼ばれた)が教育問題として注目され始め、1980年代からフリースクールが全国的に展開し始めた。

そして、2001年にフリースクール全国ネットワークという民間団体が組織されてから、政治が動き始める。フリースクール全国ネットワークは政治家に積極的に働きかけ(ロビイング活動と呼ぶ)、2008年にはフリースクール環境整備議員連盟が発足した。国会の場で、フリースクール支援の拡充に関心を持つ国会議員のグループが生まれたのである。

全国ネットは議員連盟は就学義務を廃止する法改正案を用意していたが、支持を集めることができず法改正には至らなかった。

少し遅れて、2013年頃(第二次安倍政権期)から就学義務緩和に関心を持ち始めたのが、自民党規制緩和グループと財界(主に経済団体連合会)だ。N高等学校という株式会社立の学校を実現させた勢力である。

彼らの関心事は能力開発――もっと言えば、優秀な人材を育成することによる経済成長と日本企業の国際競争力強化だ。彼らは、画一的で硬直的な日本の教育システムは企業が必要とする人材を育成することができていないこと、不登校によって貴重な労働力が使い物にならなくなってしまうことを憂いた。そこで、多様な教育機関を認めて(規制緩和)それらに競争させること(市場競争)で教育の質を向上させることを考えた。

この発想は教育格差を押し広げてしまう危険性があるから、本来リベラル陣営とは折り合いが悪い。ところが、「就学義務の緩和」という共通項でフリースクール議連と結びつき、自民党社会統合グループと対峙して教育機会確保法の成立を推進する勢力を形成した。

こうして出来上がった就学義務緩和推進勢力に反対したのが、教育の国民統合機能を重視する自民党社会統合グループと、教育の機会均等を重視する親の会ネットと共産・社民両党だ。もっとも、後者は政治勢力としてはそれほど大きな力を持っている訳ではなく、現実に就学義務緩和を阻止したのは事実上自民党社会統合グループであると言っても差し支えない。

2016年に成立した教育機会確保法は、就学義務緩和推進派と自民党社会統合グループの妥協の産物として、➀学校を基本とする就学義務を維持しつつ、➁不登校を「欠席の正当な事由」として認め、➂フリースクール等への支援を拡充するという微妙な形に落ち着いた。

参考資料

勝田(2018):勝田美穂「教育機会確保法の立法過程: アイディアの政治から」 岐阜経済大学論集 52 巻 2 号(2018 年)

郷原 徹志「結局、だれがつくったの? 教育機会確保法から考える、日本の学校・教育の未来」フリースクール経営者から見た不登校、2021年7月16日(2023年3月3日閲覧)

3.教育政策学の”とびら”を開く

3-1.不登校政策の構造的争点

「逃げてもいい」「闘わなくてもいい」「学校は嫌な思いをしてまで行くところではない」「学校に行かなくても生きていける」と口で言うのは簡単だし、現実のひとりの人間を前にしたときにそうした言葉をかけるべきシーンは多々ある。

一方で、「だから就学義務を廃止してフリースクールと学校を同等に扱う教育システムに変革すべきだ」とまでは簡単には言えない。教育政策を評価するときは、ミクロな(個人の)視点だけでなく、マクロな(社会の)視点から制度変更がどのような結果をもたらすかを熟考しなければならない。

一方で、闇雲に論点を広げ過ぎてしまっては、かえって議論の主軸がずれていってしまう。不登校の話をしたかったのに、いつの間にか理想の教育についての抽象的な話をしていた、なんてことになってしまえば現実の教育政策に関する示唆は得られないだろう。

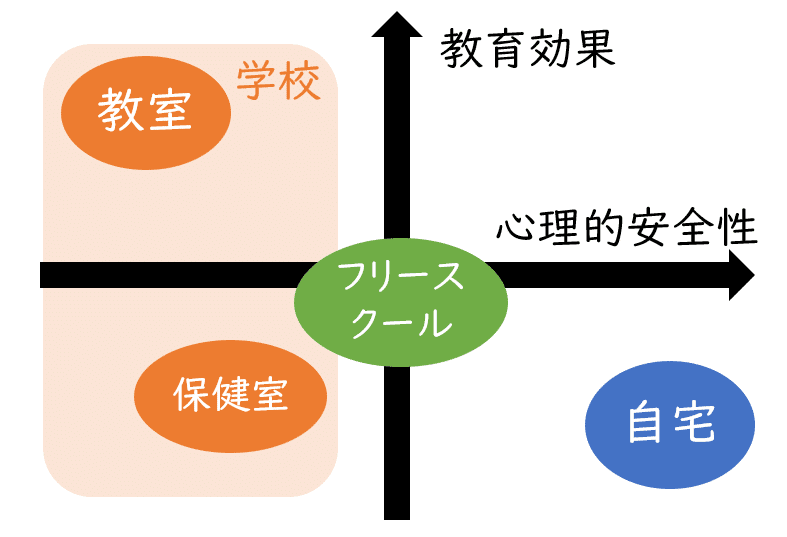

よって、ここでは不登校政策の構造的争点を心理的安全性と教育効果の観点に絞り込んで整理したいと思う。

心理的安全性と教育効果はトレードオフの関係にある。つまり、フルスペックの学校教育を受けられる「教室」という空間が最も心理的安全性が低く、自習以上の学習ができない「自宅」が最も心理的安全性が高い。フリースクールがその中間にある。

教育効果を優先して教室に足を運ぶことに固執すれば、一生癒えない心の傷を負うことになるか、最悪の場合は命にかかわる事態にまで発展しかねない。一方で、心理的安全性を優先して自宅に引きこもれば、社会との接点が絶たれ、将来自立した大人として生活を営むことが困難になる。進むも地獄、引くも地獄のジレンマとも言えよう。

子どもや親はトレードオフに直面し、それぞれ「学校」「フリースクール」「自宅」のいずれかを選択する。それに対して、教育政策の使命はトレードオフの構造をなるべく解消すること――つまり、できるだけ心理的安全性が高く、なおかつ教育効果も高い空間を用意することにある。

単純に考えて、トレードオフの解消(緩和)には2つの方向性がある。ひとつは教育効果が高い空間の心理的安全性を引き上げることであり、もう一つは心理的安全性が高い空間の教育効果を引き上げることだ。

教育機会確保法以前の日本の教育政策は、前者に傾倒していた。あくまで就学義務を維持して学校に通うことを強く推奨する代わりに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置し、教師にメンタルケア関係の研修を受けさせ、保健室や図書室を避難場所として位置づけた。保健室登校をするぐらいならフリースクールに通う方がよほど教育効果が見込めるという見方もあり得るが、出席認定をすることで保健室登校を強く動機づける運用がなされることが多いのは、最終的に「教室に復帰する」ことが予定されているからだろう。逆に言えば、教室復帰の見込みがない子どもを保健室登校に求めることは、意図に反して子どもの教育機会を奪う結果に繋がりかねない。

それに対して、教育機会確保法は心理的安全性が高い空間の教育効果を引き上げることを企図している。教育機会確保法11条は「不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設…の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としてフリースクール支援を掲げているし、同13条は「当該不登校児童生徒及びその保護者…に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする」としてフリースクール等にも通えていない子どもの支援にも気を配っている。

※もっとも、公的支援を期待するなら「教育効果」として一定の国民統合機能を果たすことが求められる(すなわち行政が教育内容に介入する)のはやむを得ないと言えるが、現時点でフリースクールや親はそれを嫌がっている。

このような手当をしても、心理的安全性と教育効果のトレードオフが完全に解消される訳ではない。”たまたま”学校に完全に適応できた子どもを除いて、大多数の子どもはそのどちらかをある程度あきらめる選択をせざるを得ないのが現状だ。

さて、この構造の中で「就学義務」はいったいどう位置づけられるのだろうか?

前に述べたように、今の日本では「学校に通わせる」という意味での就学義務は形骸化している。学校に籍を置いていれば出席していなくても進級・卒業させるのが通例であり、不登校に「教育機会の逸失」以上のデメリットはない。問題は、それにもかかわらず就学義務が維持されるのはなぜか、ということであった。

就学義務は、学校の”引力”として機能している。つまり、心理的安全性と教育効果トレードオフに直面して迷っている子どもと親に対して、学校に通うという選択肢――心理的安全性が低く教育効果が高い選択肢を選ぶことを促す機能を持っている。教育機会確保法の審議過程で、これは「就学義務の緩和は”不登校を助長”する」という言葉で表現された。

教育効果という観点で見れば、フリースクールへの登校は就学義務との関係で保健室登校と同等かそれ以上の扱いを受けて然るべきである。むしろ、保健室登校を「出席」と認定せず、フリースクールでなんらかの学習をしたことをもって「出席」を認定すれば、「フリースクールなら通えるかもしれない」と考える子どもが自宅から出て社会と接点を持ちやすくなるかもしれない。今の教育システムのもとで「教室」に通えていない人にとっては、就学義務緩和のメリットは大きい。

一方で、今の教育システムのもとで「教室」に通えている人にとっては、就学義務による”引力”が無くなることは不利に働くかもしれない。学校に通う(あるいは通わせる)努力をしてなんとか登校できていた子どもが、簡単にフリースクールに”流される”ようになり兼ねない。

本人が学校に通う努力をしなくなることは、心理的安全性を優先して無理をしなくなるという意味で、望ましいことであると言えるかもしれない。しかし、親が様々な面で子どもを支えることに疲れて「もうフリースクールでいいんじゃない?」と言うようになったらどうだろうか(子どもを愛するが故の判断であるとも限らない)。あるいは、教師が手のかかる子どもをフリースクールに誘導するようになったらどうだろうか。あるいは、行政が「問題を抱える子どもはフリースクールに送ればいい」と考えてスクールカウンセラーの設置費用などをケチるようになったらどうだろうか。

就学義務という”引力”を無くすことは、親や教師や行政――子どもを取り巻く大人にそうしたインセンティブ(誘因)を与えることを意味する。実際に、共産・社民両党は教育機会確保法の審議過程で「学校の心理的安全性を高めることが優先だ」といって反対した。

これが、不登校政策の構造的トレードオフだ(子どもや保護者が直面するトレードオフとは異なるので注意しよう)。なるべく多くの子どもが学校に通えることを重視するのか、あるいは学校に通えない子どもの教育水準を引き上げることを重視するのか。この2つがトレードオフの関係にあることは、不登校政策を考える上で無視できない構造的制約となる。

3-2.何が足りないのか?

学校教育法は、「親は子どもを学校(一条校)に通わせなければならない」と規定しつつ、実質的には不登校に不利益を課さないように運用されていた。

教育機会確保法は「不登校は緊急避難措置で、最終的には学校に復帰することが期待されている」という立場を取りつつ、他方で学校に通わない子どもの教育水準を向上させることを宣言した。

これらは、なるべく多くの子どもが学校に通えることと学校に通えない子どもの教育水準がトレードオフの関係にあることに起因する、現実的な落としどころなのである。表向きは「子どもは学校に行かなければならない」と言い張ることで周囲の大人に「子どもを学校に通わせる努力」をさせつつ、どうしても登校することが難しい子どものための逃げ道も用意しておく。複雑ですっきりしないが、いい意味で「大人の知恵」と評価することもできよう。

では、何が足りないのだろうか?

マクロな(社会の)視点から構造的争点を整理したら、再びミクロな(個人の)視点から問題に向き合う必要がある。

学校の何が怖いのか――どうすれば学校は心理的安全性が高い場所になれるのか?

保健室はなぜ安心できるのか――心理的安全性が高い場所に必要な条件は何か?

家で映像授業を受ければいいじゃないか――「教室」での学びは負担に見合うものになっているだろうか?

フリースクールといってもピンキリだ――フリースクールの教育効果をどのように把握・管理すれば良いか?

現在の法制度も、それなりの背景があってそれなりの人数がそれなりに考えた末に出来上がったものである。だから、改善案は容易に思いつくものではあり得ない。しかし、だからこそ、目の前で起きていること、それを見て感じたことから素朴な疑問をぶつけて改善の糸口を探るしかない。

「あなたが感じたこと」と政治・政策は繋がっている。政治について考えるということは、なにも遠くの世界で起きている自分に何の関係もないことに無理に興味を持つということではない。あなたの生きづらさはどうしようもなく政治・政策に左右されているのだから、その生きづらさの根源を探り当てようと思ったら法制度や政治過程を理解することを避けて通れない。同時に、政治・政策の改善の糸口は常に「あなたが感じたこと」の中に隠れている。

そう気づいたとき、あなたは既に「公共のとびら」を開いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?