ピリオダイゼーション‐トレーニングメニューを考える‐

C-I Baseballの佐藤康です。

今回は野球チームにかかわる上でチーム・選手のトレーニングをプログラミングする「ピリオダイゼーション」の考え方についてまとめていきます。

■ピリオダイゼーションとは

|ピリオダイゼーション

スポーツ選手が、1年のうちで最も重要な試合に、コンディションをピークの状態で望むために、トレーニングの内容を変化させること

上記にあるように、ピリオダイゼーションとは最も重要となる試合(ピーク)に対して競技の日程を見据えたトレーニングのプログラム方法をいいます。

1年間の中で、大会に向けて試合の多い時期と試合の少ない・または試合をしない時期があります。試合の多い時期では実践練習が多く、試合に向けたプログラムが求められるのに対して、寒い冬の時期は試合がありません。

試合がない時期はトレーニングに課す時間や強度の割合は自ずと大きくなり、プログラムの構成も全く異なります。

競技を経験したことのある方はイメージがつくのではないでしょうか。

■トレーニング期間の設定

年単位モデル

最も典型的な年単位のモデルは、1年を「1周期※」と捉えます。

※マクロサイクルまたはモノサイクル

これを上記の4つの時期に分け、

全体的な傾向として、試合期が近つくにつれて強度を増し、これに反比例するように量を減らしていきます。これをテーパリングといいます。

ピリオダイゼーションのサイクル

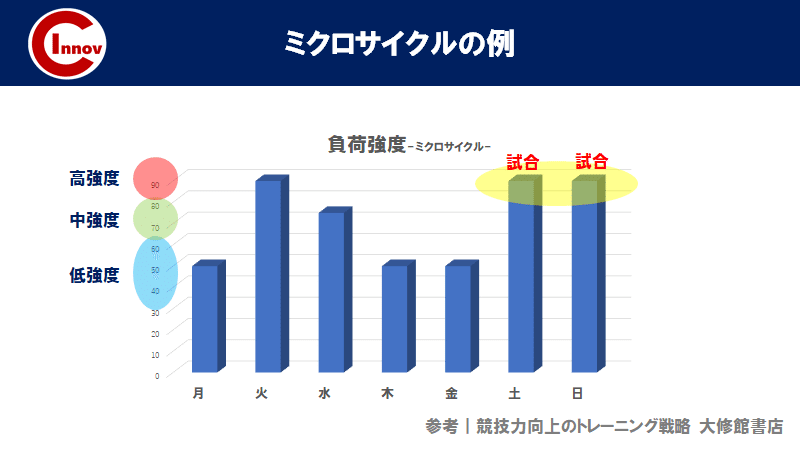

野球の大会期間では短期間に過密したスケジュールで行われることが多いです。年間の全体像をマクロサイクル・各期間を細分化した1週間ごとのトレーニングサイクルをミクロサイクルと捉えます。

つまり、ミクロサイクルの集合体がマクロサイクルとなります。

マクロサイクルで期分けされた4つのピリオドについて解説していきます。

|準備期

準備≒カラダづくりの期間です。

筋力や持久力、バランス能力など、基礎体力で不足している部分を強化していきます。また、「準備期」は、より高強度なトレーニングに耐えられるようにコンディションのレベルを徐々に引き上げることを目的としています。

|移行期

試合期に移行するためのトレーニングプログラムの変わる期間です。ここでは、専門的な筋力や持久力を強化する期間といえます。

期間は試合の1-2か月前になります。

移行期では、種目特異的な動き(スピードなど)を考慮した、専門的な動きの負荷の割合を増やしていきます。

実践に近い練習を取り入れ、

試合にむけての技術的なメニューや戦術練習が中心となってきます。

|試合期

試合期では、トレーニング強度を増大or維持させながら、トレーニング量を減少させること(テーパリング)でコンディションをピークに高めることを目的としています。(=ピーキング)

試合に向けたコンディションとして、

疲労をためすぎず回復させることが大切です。

そのため、試合期がリーグ戦のように数週間から数カ月間に及ぶ場合は、体力(フィジカル)の低下をおさえる目的で短時間+高強度のトレーニングを行なっていくことが多くあります。

|回復期

回復期はオフシーズンとも呼ばれ、試合期終了後から次のマクロサイクルの開始までの休止期間です。

そのため、疲労やけがの回復を主な目的とするトレーニング期間となります。オフシーズンといわれますが、完全に休止して回復させるのではなく、トレーニングメニューを調整してケガのケアなどを行いながら進めていきます。

回復期ではシーズンで試合までに行なってきたトレーニングの成果を評価し、必要に応じて今後のトレーニングの改良を検討し来シーズンの準備をしていきます。

まとめ

ここまでピリオダイゼーションの簡単な概要についてお伝えしてきました。

年間のプログラムを立てる上で、チームに関わる目的を再確認し、年間通した目標・ピリオドごとの目標設定をするうえでとても重要な考え方となります。

身長・体重などの成長期であり個体差の大きい「中学生」

身長や体重の急成長が落ち着き、筋肉の発達が著しい「高校生」

より高いパフォーマンスが求められる「大学生」

C-I Baseballでは小中学生・高校生・大学生の世代のカテゴリー別にピリオダイゼーション・ピーキングについて来週より配信していきます!

ライター|高橋塁(高校野球部トレーナー)

https://twitter.com/ramichan2000?s=20

ライター|増田稜輔(大学野球部トレーナー)

https://twitter.com/ryosuke20679492?s=20

ライター|佐藤康(中学野球部トレーニング経験)

https://twitter.com/ko_bmk?s=20

チームに関わるトレーナーが何を考え、

どのようにメニューの負荷を設定しているのか

ピリオダイゼーションの考え方は

これまで配信してきた現場向けのnote記事の集大成となる内容でもあります。

各カテゴリーの現場で活動するスタッフの生の考えを読める記事となりますのでぜひご覧ください!

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

ライタープロフィール

|Twitter

https://twitter.com/ko_bmk

参考文献

1 スポーツトレーニングの基礎理論|西東社

2 競技力向上のトレーニング戦略|大修館書店

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?