ジュニア期の投球動作指導‐投球ドリル‐

毎年開催されるNPB12球団ジュニアトーナメントが

今年も12月27日~29日までの3日間・札幌ドームで開催されます。

この大会に出場したジュニア選手が

数年後プロ野球のフィールドに立つケースが多くみられています。

北海道日本ハム・近藤健介選手

阪神タイガース・高山俊選手

西武ライオンズ・森友哉選手

東北楽天・松井裕樹選手

読売ジャイアンツ・田口麗斗選手

横浜DeNA・砂田毅樹選手

東北楽天・オコエ瑠偉選手

東北楽天・藤平尚真選手

など現在プロ野球で活躍する多くの選手を輩出した大会です。

今年も全国の有望な選手が出場します。

今年も

私がかかわるジュニア選手が

チームに選抜され、出場する予定であり

今から楽しみな大会です。

ジュニア期の野球選手にかかわる上で

投球動作の発達を理解することは

とても大事であると思います。

「ボールを投げる」という動作は

成長過程において変化していきます。

「ボールの投げ方を指導しているがうまく投げられない」

「足と手の動きがバラバラ」

「手投げがなおらない」

などジュニア期の選手に関わると個人差も大きく、

投球動作を指導することは

指導する中でも大きな悩みの一つであると思います。

そこで、

今回は「子どもの投球動作」をテーマに

成長期の投球動作についてまとめていきたいと思います。

【5分で読める!スポーツ指導者向けマガジン】

医療機関×スポーツ現場で活動しているスタッフが

実際に関わっている競技の障害やトレーニングについて

情報発信しています!

ご登録よろしくお願いいたします!

ーーーーーーーーーーーー

■投球動作の発達

投球動作は身体機能の成長に伴い

変化していきます。

ボール投げの発達には

おおよその年齢と経験値がかかわっていきます。

この図は

3~6歳の投動作の運動パターンになります。

(公益財団法人 日本スポーツ協会より引用)

こちらの動画の子供の投球をみてみましょう。

本来、リリース(ボールが離れる)場面では、

投球する腕と反対側の足が踏み込み足となり動作を行います。

しかし、動画の選手は

投球する腕と同じ側の足をステップしボールを投げています。

上図のパターン3の状態が残存した投動作といえます。

ーーーーーーーーーーーー

■頭の後ろにボールをもってくるが大事

投球動作の未成熟な選手の投球動作をみると、

腕を遠回りして振ったり、身体の回転が不足していたり、

身体の回転を上手くできないフォームなどをよく目にします。

野球の現場では

よく「肘を上げなさい」と指導することが多いです。

【頭の後ろにボールを持ってくる】

— 佐藤 康 (@ko_bmk) January 15, 2020

投球動作が未成熟な世代への投球動作指導

さまざまな指導する前にトップをつくる教育が大切

-個性はつぶさずにストレスを生みやすい動作を修正する-

「頭の後ろにボール」が将来的な投球障害を防ぐためにも大切!#少年野球 #投球障害pic.twitter.com/YYFzs7scf6

なぜ肘を上げなければいけないのか?

肘を上げることには障害予防の点からも理由があります。

投球動作の中で

テイクバック動作‐肘のトップポジションという場面があります。

この場面では投球動作の中で一番高い位置にボールが上がります。

オーバースロー・スリークォーター・サイド・アンダースロー

すべての投球動作においてトップポジションがありますが、

この場面が一番高い位置になります。

トップポジションの次が

肩・肘が最も回旋する最大外旋という動きになります。

|最大外旋

身体と腕が離れた位置で最大外旋を迎えると、

肩・肘には外旋‐外反ストレスが大きくかかります。

実際に自分のカラダでチェックしてみましょう!

・・・・・

肘の曲がりが浅い位置での外旋動作

頭に近い位置での外旋動作

こうしてみると、

肘の曲がりの浅い外旋動作では動かしにくく

肩の前に抵抗感を感じる方も多いと思います。

そのため、

頭から離れた位置でトップポジションを迎えると

半径の大きな回転となるために、

肘や肩の負担は大きくなってしまいます。

こちらもご参考にしていただけたらと思います!

ーーーーーーーーーーーー

■手投げに潜む「知っておきたい”投球のケガ”」

ジュニア世代の野球の現場でよく耳にしたり、よく見る「手投げ」

はじめに手投げ動作について整理します。

本来、投球動作は下半身・体幹からの力の伝達で腕の振りの力が生まれます。体の回転運動に応じて腕は振られますが、手投げ動作では下半身・体幹からの伝達が不十分であり、腕の振りに頼った投動作を手投げと捉えています。(肘を突き出して投げる など)

この動作により肩や肘に大きな負担がかかることは

想像できるかと思います。

こうしたフォームの崩れた状態で投球を続けていると、

ケガを招きやすくなります。

ジュニア世代に多い投球障害として、

野球肘が挙げられます。

野球肘は痛みの場所が

肘の内側・外側・後ろ側の大きく3つに分かれ、

それぞれ負担のかかっている場所が異なっています。

内側は筋肉を痛めた状態の痛みが多いですが、

外側や後ろ側は骨や軟骨を痛めている可能性があります。

子供でも崩れた投球フォームで投球数が多くなると

故障につながることを理解しておく必要があります。

痛みのチェック方法や野球肘の詳細は

こちらに動画と合わせて解説しています。

ーーーーーーーーーーーー

■投球ドリルで修正する

ここまで

ジュニア世代にみられる投球動作について

お話してきました。

異常な動作がみられた場合、何をすべきか?

指導する側の感覚だけで指導することは

選手の受容により選手間で差が生じることは少なくありません。

そのため、感覚で指導することは、

ときに危険であると感じています。

こういった際、

投球動作改善を目的とした「投球ドリル」を

活用することがよい一つの方法であると思います。

投球ドリルは 「手投げ」動作を招きやすい、体の開いた投球フォームなどを修正する体重移動や上半身の動かし方を段階的に行うワークです。

・・・・・

①投球ドリル1

足は投球方向に対し、垂直に並べます。

ここでは

「軸足上に体重移動し、十分に上半身の回旋ができること」

を目的に行います。

チェックポイントは頭の後ろにボールがもってこれることです。

・・・・・

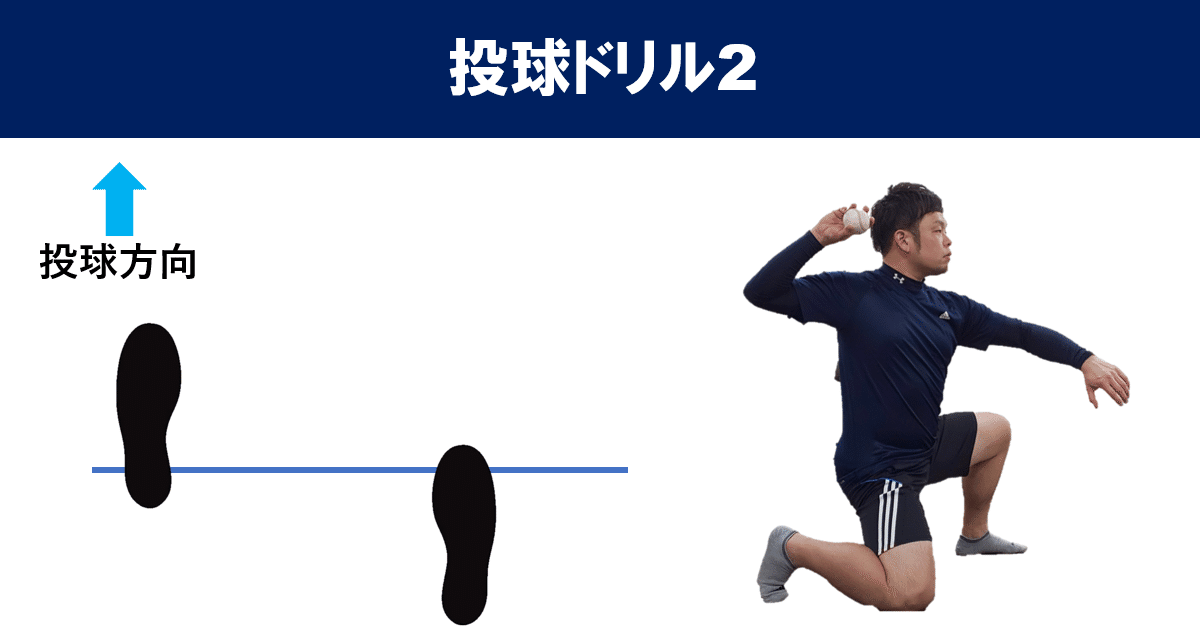

②投球ドリル2

ドリル1が行えたら、つぎに進みます。

ここでは

「軸足から踏み込み足の体重移動」を目的に行います。

体が開いたフォームで投球してしまう選手は

踏み込み足のステップや体重移動が不足し

上半身に依存した動作となりやすいため、

確認しておく必要があります。

またはじめから前に大きく踏み出してしまうと、

体重移動の不足した動作につながりやすいため、

やや前方に踏み出した姿勢で行います。

・・・・・

③投球ドリル3

ドリル3では投球方向に踏み込み足をつきます。

ここでは

「踏み込み足への体重移動・回転運動」を目的に行います。

踏み込み足への体重移動が

不十分な投球フォームの改善を図ります。

最後にステップを加えた投球フォームで投げていきましょう。

ケガをしやすい選手の特徴として、

体の硬さ・柔軟性の低さが挙げられます。

特にジュニア期に身体の柔軟性に問題がある選手の場合は、

投球動作ドリルを積極的に進めても、

その柔軟性によって、体重移動や回転運動など

投球動作が阻害されやすいため、

ドリルだけ進めても改善を見込むのは難しいことがあります。

体の柔軟性などを含めた

「投球動作+αの動き」をしっかり動かせたうえで、

「投球ドリルを活用」できることがよい順序であると思います。

投球動作に必要な柔軟性などはこちらのnoteでも解説しています!

ーーーーーーーーーーーー

マガジン紹介

【スポーツに関わるセラピスト・トレーナー専門家向けマガジン】

L-tra.+

医療機関とスポーツ現場を経験するトレーナーが「各競技特性に応じた動きの分析」を軸に評価からトレーニングまで豊富に情報を配信しています!

12月のテーマは「動作分析」

こちらもご登録をよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?