Sarah Recordsについて vol.4 いちレコードコレクターとしてのSarah Records駄話 by 上田健司

KKV Neighborhood #150 Column - 2022.10.13

いちレコードコレクターとしてのSarah Records駄話 by 上田健司

今回、Space KellyがSarah Recordsカバー集コンピレーションアルバムを出すということで、まずは思いの丈そのままに好きなレーベルについて文章を書ける機会ができたという事が本当に嬉しい。

Sarah Recordsが活動していた1987年~1995年というのは1988年生まれの自分にとっては完全に世代ではないし、今回の企画の記事では小出亜佐子さんのように、当時から現在までずっと活動をしている化け物みたいな人達や、数々のバンドで大活躍をしている廣瀬さんが同じ枠組みでSarahについて書いているので、正直いろいろな点でとても太刀打ちができるとは思えないので個人的なSarah Recordsへの思い入れについてツラツラと書かせて頂こうかと思う。

まず、自分がSarah Recordsを意識したきっかけとして、The Pains of Being Pure at Heart(以下The Pains)というアメリカのバンドが大きく関わっている。The Painsは2008年にデビューしたバンドだが、キラキラしたサウンドをベースに、時に激しく歪んだギター、一聴して口ずさめるメロディ、そして所謂Tweeという、歌い上げずに囁くようなスタイルに近いボーカル。今振り返ると、2008年はまさにそんなSarah Recordsの系譜を継いだバンドが出てきた瞬間だったと思う。

The Painsのフロントマン、Kip Bermanが初期my bloody valentineやRocketshipの影響の他にSarah Recordsからの影響を公言していたので気になって調べ、The Field Mice、The Sea Urchins、Blueboyなど、当時の自分がよく聞いていた(2000年代の)現行バンドのBloc PartyやEditors、The Horrorsといったバンドや、中古レコ屋さんを回るたびに150円や250円で買っていたBrit Pop勢とは全く違う、本当の意味で「インディ」な音楽だった。

ソリッドな音像のニューウェイブリバイバルバンドや、アートで捻った踊れるBrit Popとは違い、作り手の息遣いや匂いまで漂ってきそうな手作り感。そういった、それまで自分が音楽作品からはあまり感じなかったようなピュアなものを身近に感じたのがSarahのバンド群だった。もちろん60、70年代の偉大なバンド達のような素晴らしいメロディの良さも好みだった。

そこからは僕はCD、レコードの裏面のレーベルの型番にSarahと表記されている物は見つけられるだけ買ったし、通販やオークションでも探せるだけ探して、納得できる金額なら買っていた。

幸い、Sarahが再評価される前夜的な時代だったし、Sarah盤を探している人がそこまでいない地位に住んでいたので、結構な枚数を250円~500円、高くても1,000円以下くらいで入手出来たし、Another Sunny DayやSea Urchinsの編集盤LPもうまいこと入手できて、そこまで高い金額ではなく入手ができた。

もちろん当時から高くて手が出なかったものや、実物を店頭で見たことがないようなものも未だにある。(ありがたいことにDJとして呼んでいただくことや、クラブイベントにフラフラと遊びに行くような人間なので、凄いDJの方々から現場でPristine Christineの実物を見せて頂いたこと等は何度かある。)

店頭で2,500円くらいの微妙な値段で見かけて、次に給料が入った時にまた買おうと思っていたら売れてしまい、それ以後二度と店頭でお目にかかれず、ネットで見つけたら手が出ない価格に跳ね上がっていた、といった物もある。

Sarahに限らずレコード、CD等の音源コレクターはそういった経験はみんなあると思うが、Sarahの探しているレコードの数枚はもうそんな存在になってしまったし、きっとこの先も自分はそのレコードを納得できる金額で見つけるか、小金が入った時に思い切って買おうとするのだろう。

Sarahは本当に「インディ」なレーベルだし、プレス枚数を考えても球数は元々少ない上に、初期リリースの作品などは特に持っている人は手放す事があまりいないレーベルだと思うし、これからも自分は欲しくて欲しくてたまらない音源を日々店頭やインターネットで探し続けると思う。

そういうコレクター話はさておき、僕は2018年から2020年の中頃までロンドンに住んでいた事があるのだが、センターロンドンにあるThe Phoenixという最高のパブで、毎月第三土曜日に「How Dose It Feel To Be Loved?」というクラブイベントが開催されていて、ほぼほぼ毎月僕はそこに通っていた。主催者に聞いたことはないが、イベント名の由来は絶対に”Velvet Underground”の’Beginning To See The Light’の歌詞から取ったものだろう。

ロンドンや日本でいろんなクラブイベントに行っていたが、あのイベントこそが僕にとっては「インディ」としての完成形のイベントだと断言できる。

The Shangli-LasやThe Ronnettesといった60年代ガールポップやChuck WoodやEpitome of Soundといったノーザンソウル、StoogesやNew York Dollsといったパンク、PixiesやBlurなどの90年代オルタナ勢に混ざって2000年代から現行に至るCamera ObscureやAlvvaysを流す、といった、ポップ史の全年代に対応しつつ今に繋がる、まさにポップミュージックの歴史を一晩で味わえるような最高のイベントだ。

最初にそのイベントに行った時、The Pastels特集の回で、僕は”FField Mice”の’Emma’s House’や”The Clouds”の’Get Out Of My Dream’を大声で歌って踊りまくっていたら、いろいろな人に「何人?なんでそんなにこういう音楽に詳しいの?」と聞かれた。とてもフレンドリーで温かなイベントだな、と思ったら、その中になんと元Sarahのバンド”14 Iced Bears”の’Rob Colley’がいることに気づいた。

このイベントはSarahの曲を流しているからか、ロンドンに住んでいるインディな人たちの社交場となっていることに後々気づくのだが、この時は「こんな人もクラブイベントに遊びに来るのか!」と衝撃を受け、思わずファンだと話しかけて向こうも照れた笑いでThank Youと大きい図体のわりに小さい声でお礼をもらい、「ああ、Sarahの空気だな…」と個人的に納得してしまった。

その後もそのイベントに通っていると、”Aberdeen”のBeth Arzyや、”Heavenly” 、”Talulah Gosh”のAmelia Fletcher、Rob Purseyと知り合いになれてしまった。

ある時、Bethが今やっている”Jetstream Pony”というバンドのライブに行った時、「ケンジ!今度Sarahのバンドが集まるイベントでライブするから来てよ!」と言われてとても驚いた。

詳細を聞くとThe Orchids、St. Christopher、Jetstream Ponyの3バンドが出演するライブイベントがあるとの事で、Sarahが好きだと話をしたことのあるBethが誘ってくれたのだ。

Sarahフリークとしては外せないそんなライブイベントに行くと(もちろん全バンド演奏は素晴らしかった!)、”My Secret World”のDVDを取り寄せて見ていた僕には一瞬で分かる顔が目に入ってきた。

なんとその場には憧れのSarah Recordsのレーベルオーナー、Matt Haynesがいたのだ!

僕はイベント終わりにこっそりと近づき「…Hi,are you Matt Haynes?」と声をかけた。すると彼ははにかんだ笑顔で「Yes.」と言ってくれて、そこからはSarah Recordsの大ファンで映画を見て顔を知っていたという話、Sarahの後に始めたShinkansenレーベルも好きだという話、本当にインディな活動をしていたあなたを尊敬しています、といったような話を興奮しながら口走った。

実はイギリスでどんな事があるかは分からないけれども、Sarah Recordsは大好きだし、普段から着たいと思って、Sarah Recordsのロゴ入りのTシャツを持ってきていたのだが、その日はSarahのイベントなら絶対に!とそのシャツを着ていた。

そのまま口走った勢いで恐る恐るカバンに入れていたペンを差し出し、Mattに「このTシャツにサインをくれませんか?」と聞くと、彼は笑いながら「こんなTシャツを着てくれている海外の若者がいるなんて!もちろん!Tシャツにサインをするなんて人生初めてだよ(笑)」と話しながらサインをしてくれた。

そのTシャツは僕の一生の宝物だ。

Mattのサイン入りSarahロゴTシャツを見るたびに、優しい対応をしてくれたMattのはにかんだような笑顔を思い出せるし、Sarahの空気はその優しさから生み出されていたんだな、というのを実感してしまう。

ちなみにもう一人のレーベルオーナーのClare WaddさんともJetstream PonyやAmeliaのライブ会場で何度かお会いしたことがあり、Bethの紹介でお話できたことがある。

彼女もまた旧友たちが音楽活動していると現場に足を運び、笑顔でお話をして帰る、とても優しい人だった。

その優しい二人の信念が生み出し、今となってはアメリカやドイツ、日本にたくさんのフォロワーが生まれている。

もちろん今の東南アジアのギターポップシーン等、他の国々にも影響を与えているし、イタリアのレーベルがリリースしたSarahカバー集といった音源も個人的に持っているし、これからも世界中に二人の残したものの功績は広がっていくだろう。

今回のSpace Kellyのカバー集もとても楽しみだし、Space KellyがどういったアプローチでSarahの二人の意思を継ぎつつ自分のものにしているのか、聞けるのがとても楽しみである。

きっとこれからもMattとClareの生み出したSarahの意思を継ぐ存在は音楽に問わず、いろいろなところから生まれてくるだろう。

ということで、レコードコレクターの個人的な思い出という視点でSarah Recordsの事を書いてみた。

他の方々とは違う目線からSarahの話ができたら良いなと思い、個人的な体験談をメインにして書いてしまった。読みづらいとは思うが、いちSarah Recordsファンとして書きなぐった文章として目を通して頂ければ幸いである。

最後に、このような機会を与えて頂いたkilikilivilla与田さん、本当にありがとうございました。

Space Kelly 6年ぶりのアルバム・リリースは伝説のインディー・レーベルSarah Recordsに残された楽曲のカバー集!

ギター・ポップ・シーンで長く活動を続けているSpace Kellyが自身のルーツに立ち返ったカバー・アルバム。

10月28日発売

Space Kelly / Come To My World : a tribute to SARAH

KKV-125VL

LP+DLコード

3,850円税込

収録曲

Side A

1. Pristine Christine (The Sea Urchins cover)

2. You Should All Be Murdered (Another Sunny Day cover)

3. Are We Gonna Be Alright (The Springfields cover)

4. Killjoy (Brighter cover)

5. Emma’s House (The Field Mice cover)

Side B

1. Tell Me How It Feels (The Sweetest Ache cover)

2. Shallow (Heavenly cover)

3. Ahpranhran (The Sugargliders cover)

4. Dogman (East River Pipe cover)

5. River (BlueBoy cover)

レーベル予約受付中

https://store.kilikilivilla.com/v2/product/detail/KKV-125VL

90年代中旬から20年以上にわたってヨーロッパのインディー・シーンで活動を続けてきたSpace Kellyが2020年のロックダウンの期間に自身のルーツを振り返った時に再発見したSARAH RECORDSの数々の音源。はじめてギターを手にした日をもう一度思い出しながら振り返った時に輝きだした珠玉の名曲の数々を丁寧に磨きだしたコンセプト・アルバム。

Space Kelly

ヨーロッパを中心に90年代から活動を続ける日系ドイツ人KEN STEENのソロ・ユニット。これまでに8枚のオリジナル。アルバムと数多くのシングルをリリース、そのサウンドはいつもエバー・グリーンなインディー・ポップであり爽快でカラフルなギター・ポップ。UKインディー・シーンとは古くから交流があり、とくにティーンエイジ・ファンクラブを中心としたグラスゴーのシーンとは関係が深い。 これまでに2回の国内ツアーを行っており、彼にとって日本は第二の故郷ともいえる。

SARAH RECORDS

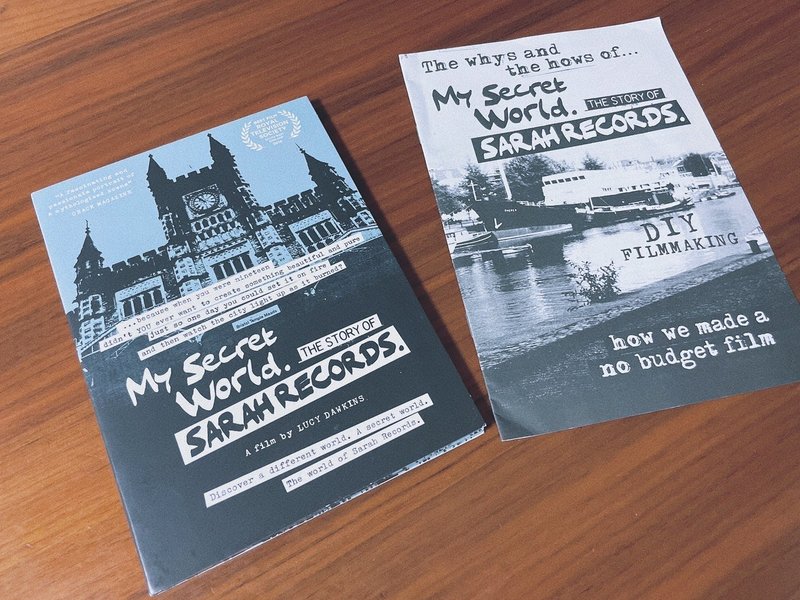

ブリストルを拠点に1987年に活動をスタートし1995年に最後のリリースとなったカタログ・ナンバー100でレーベル活動を停止、その活動は世界中のインディー・ファンに計り知れない影響を与えた。70年代末から80年代中旬にかけてラフトレード、クリエイション、ファクトリーなどのインディー・レーベルが次々と革新的なリリースを行い、インディー・レーベルがイギリスの音楽シーンをリードし、90年代はもはやインディー・レーベルがメイン・ストリームとなる。そんな状況の中、マットとクレアというファンジンを作っていた2人の出会いによってSARAH RECORDSはスタート。完全なD.I.Yスタイルで運営されたレーベルは世界中のギター・ポップ、インディー・ファンを虜にした。サウンドはC86と同世代の素朴なギター・ポップが中心だが、すべての作品に通底する手作りで直接語りかけてくるような感覚は他のレーベルの作品とは違い独特の趣があった。 SARAHからリリースした代表的なバンドはHevenly、The Field Mice、The Orchids、The Sea Urchins、Brighter、Another Sunny Dayなど。 2014年にはSARAH RECORDSのドキュメンタリー映画『My Secret World』が制作され2022年には映画チア部大阪支部により日本でも公開となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?