このマンガが(俺の中で)すごい!2019上半期

1年ぶり2回めの漫画オススメnoteです。前回は3作品のみでしたが、今回は気合を入れて10作品紹介したいと思います。

あくまで私が最近読んだものから選ぶので、新刊とは限らないことに注意してください。

順位を付けるのが面倒なので、ランキング形式ではなく順不同です。つまりはどれも素晴らしい漫画だということで。

ではどうぞ!(タイトルはAmazonリンクしてあります)

映像研には手を出すな! / 大童澄瞳

既刊4巻(『月刊!スピリッツ』にて連載中)

まずはNHKでアニメ化も決まった話題作『映像研には手を出すな!』から。

アニメを作る女子高生モノですが、「設定厨・作画狂・マネジメントの天才」というメインキャラ3人の役割分担・バランスが素晴らしい。

主人公の浅草みどりは観察したものから緻密な世界観を構築してしまう創作の申し子。彼女の妄想した世界やロボなどが見開き2ページでガッツリ披露されるパートは『映像研』の見どころのひとつ。個人的には幼い頃に大好きだったかいけつゾロリの発明品解説ページを思い出します。

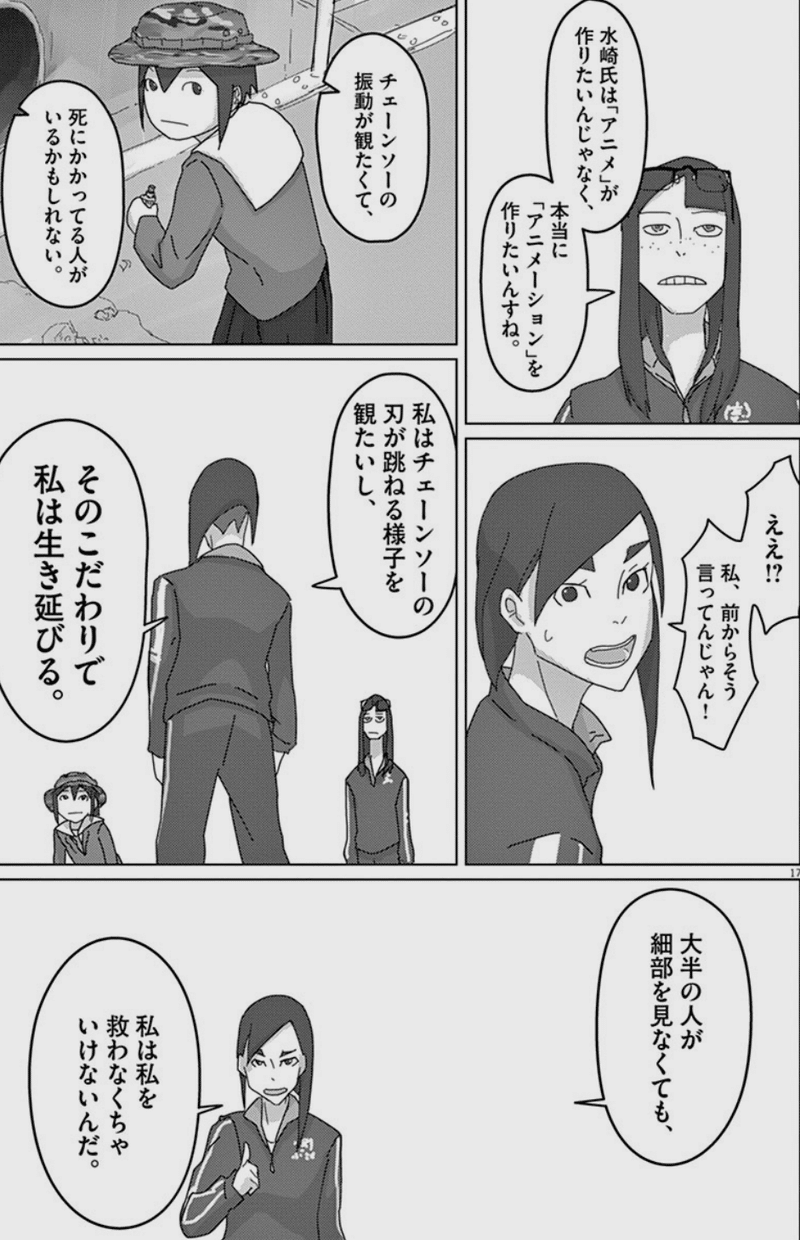

俳優の両親を持つ現役モデルの水崎ツバメはアニメーター志望。「アニメにおける"役者"はアニメーターである」という誇りと矜持のもと、作画を語らせたら誰よりも熱い。特に2巻でその情熱が滔々と語られるシーンは作中屈指の名場面であり、額縁に入れて飾りたいほど好きです。

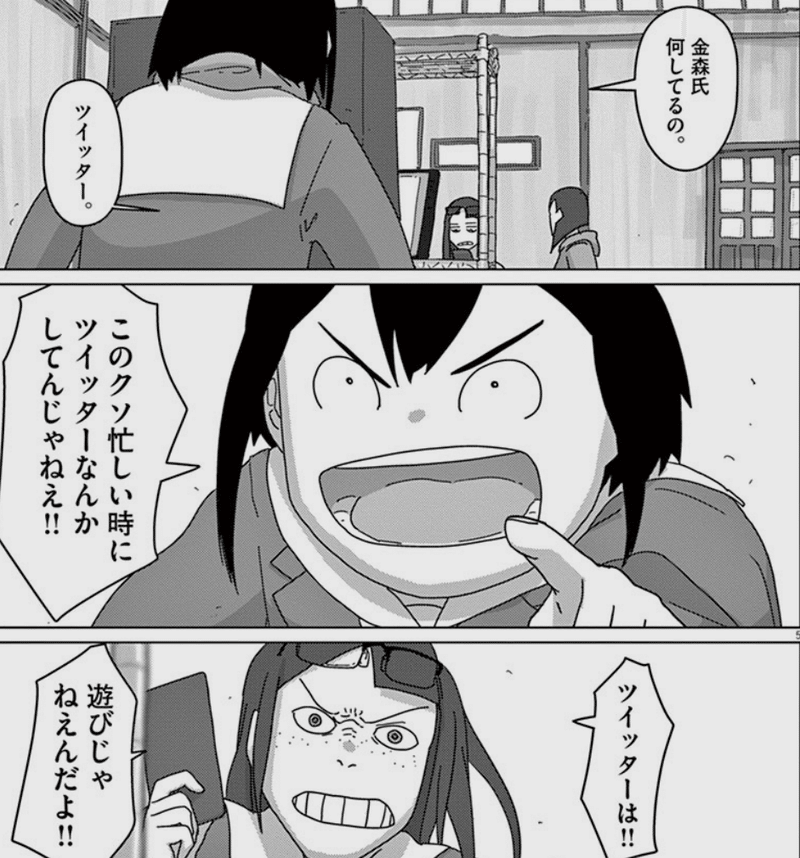

最後のひとり、金森さやかはアニメには関心こそ無いものの、前のふたりよりも更に癖のある魅力的なキャラクター。齢十いくつとは思えないほどの達観した合理主義者であり、彼女の采配のもと、アニメバカの2人はやっと作品制作に打ち込めるのです。そんな金森氏は名言メーカーとしても要注目。吐く言葉ひとつひとつが鋭く、スクショしてインターネット上のネタ画像にしてしまいたくなるほど。

しかも彼女の恐ろしいところは、おそらくこうしてネット上で拡散されることを狙ってやっている、であろうということです。実際金森氏は作中で創作者のSNSを利用したマーケティングの重要性について語っており、作品の内外で彼女はそれを実践しているのだとも読めます。いやはや、おそるべし金森氏(=大童氏)…。

と、主要キャラ3人の紹介をしてきましたが、もちろん本作の魅力はそれだけではありません。セリフが作中のパースに沿って立体的になったり、彼女たちの想像がそのまま画面上で実現されたりと、「ものづくり」を題材にとった漫画ならではの仕掛けに溢れています。

全ての「創作者」へ、それだけでなく、何らかの創作物に感動したことのある全てのひとにオススメの漫画です。

僕の心のヤバいやつ / 桜井のりお

既刊1巻(webサイト『マンガクロス』にて連載中)

『僕の心のヤバいやつ』通称『僕ヤバ』はネット連載中のラブコメです。1〜3話と最新3話は無料!

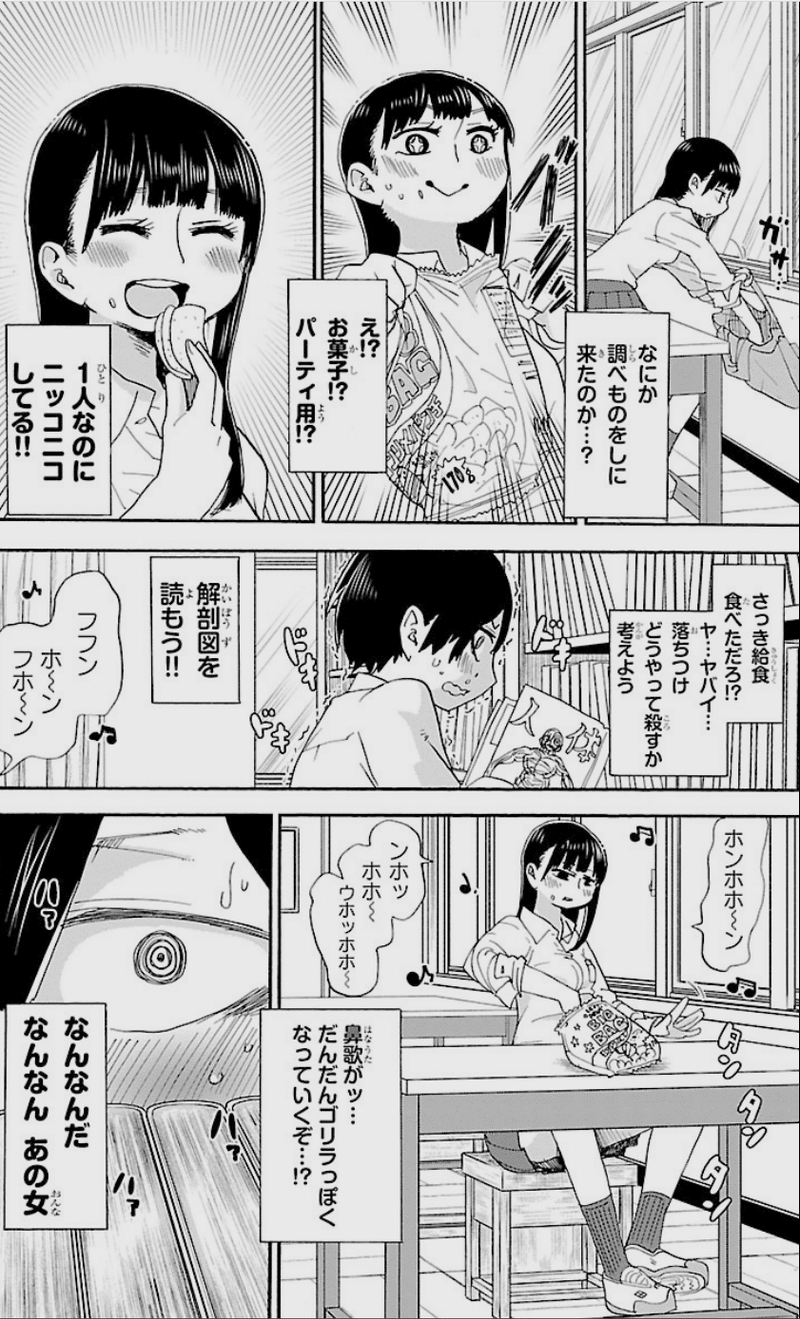

中二病である主人公の市川は、モデルとして活躍するクラス一の美少女山田のことを殺したい(=気になっている)。しかし市川のキャラ造形は基本的にどこにでもいる冴えない男子中学生であり、われわれは彼に感情移入しながら、彼とともに山田を観察することになります。

本作の見どころは、なんと言っても山田の面白さにあります。彼女は美少女とはいえ完璧とは程遠いボケ要素満載のキャラであり、それを市川とともにツッコミながら読んでいくのが楽しい。

しかしながらラブコメということで、当然、山田は市川と積極的に交流を持ちます。そこで当初の殺人欲求はどこへやら、チョロすぎる市川は完全に山田とのイチャイチャを楽しみ、それを読者はニヤニヤしながら愉しむ…というのが基本パターン。王道のラブコメですね。

連載が進むに連れて2人の仲はどんどん「いい感じ」になり、最新話が更新される毎週火曜日にはタイムラインにオタクの阿鼻叫喚(尊い…)が飛び交う事態になっています。こうした王道ラブコメ路線はもちろん素晴らしいのですが、私が本作の要だと思っているのはやはり、タイトルにもあるように市川の山田への「ネガティブな」気持ちです。

最新話(29話)では久しぶりに、市川のそうした面の葛藤が見られて安心しました。市川はめちゃくちゃ良い子なので、これからも年相応にちゃんと悩んでいってほしいですね(ゲス顔)

スペシャル / 平方イコルスン

既刊2巻(『トーチweb』にて連載中)

こちらもweb連載作品。かなりの話数まで無料で読むことが出来ます。

この作者の漫画を読むのは本作が初めてでしたが、その独特過ぎる作風に非常に驚きました。この独特さは説明が難しく「とにかく読めばわかる」と言いたくなります。「天才」「奇才」「鬼才」とかそういう表現はちょっと似つかわしくなく、もっと「変さが分かりにくい変さ」を持っていると思うのです。平方イコルスン独特の間合いというか。

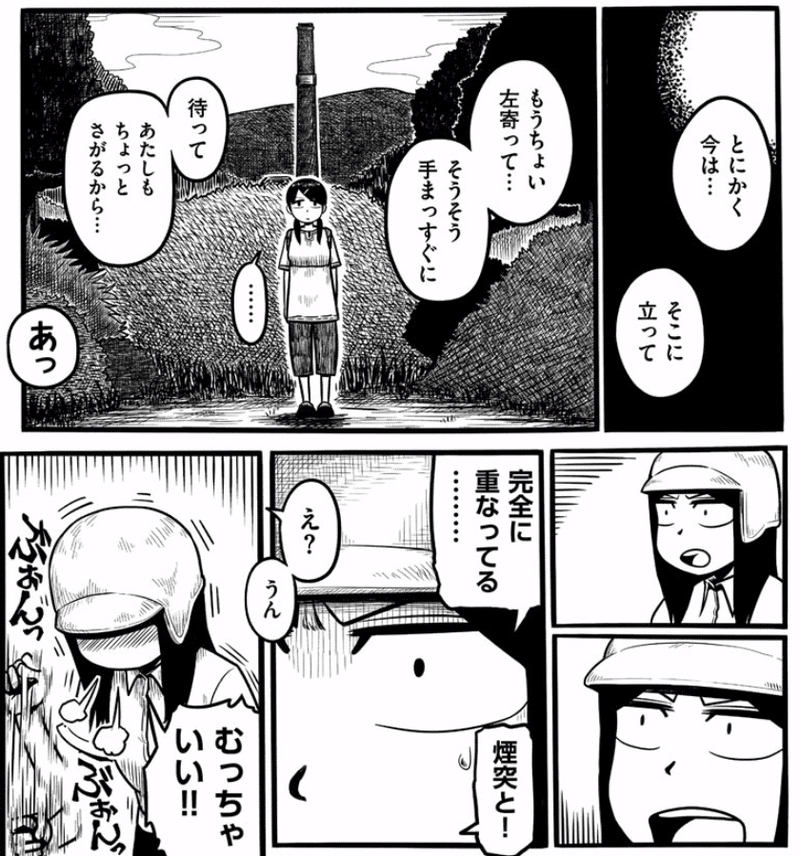

『スペシャル』は田舎の高校のひとクラスを描いた群像日常モノ…と、とりあえずは言えばいいのでしょうか。クラスメイトはなかなかに個性的なメンツが揃っており、制御しきれないくらい怪力で常にヘルメットを被っている子、学校に様々な家電製品を持ち込んでいる子、ガソリンが好き過ぎる子、完全な嗜虐的主従関係にある男女…など、典型的な造形のキャラはひとりもいません。

と、ここで普通のひとなら、これら個性あふれるキャラを最大限に活かしたストーリーを展開しようと思うでしょう。しかし平方イコルスンはそうはしません。キャラありきの話作りではなく、彼女たちが淡々と過ごす日常生活を、掴みどころのないギャグとテンポで淡々と描くのです。「こんだけ個性的なキャラがいるならもっと面白い話が書けるのに…」と思ったこともありました。しかし、何話も何話もじっくりと読んでいくうちに、非常にスローテンポではありますが、『スペシャル』特有の世界観のなかに気づけば誘われているのです。

と、なんとか言葉を尽くしてみましたが、いやはやまったく本作の魅力を表現できているとは思えず…とにかく読んでみてほしいです。最初合わないと思っても、気長に読んでいけば良さがわかるタイプだと思います。

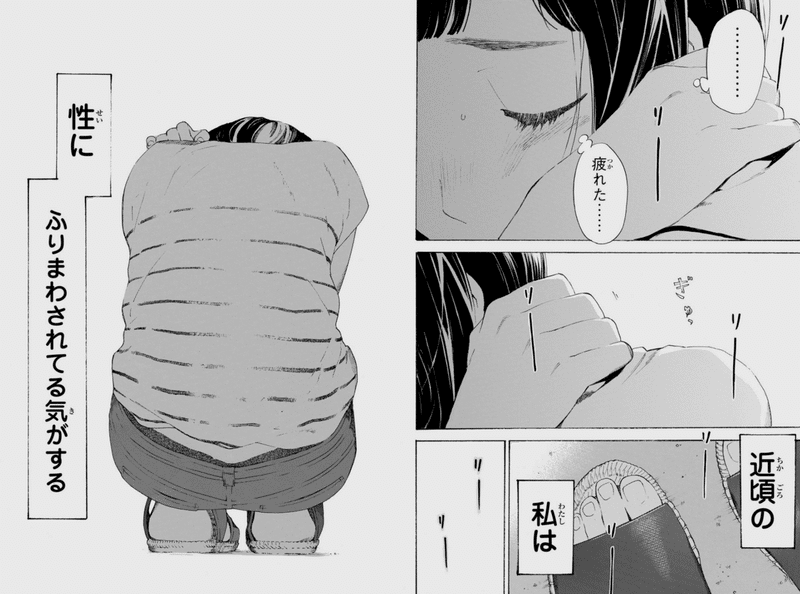

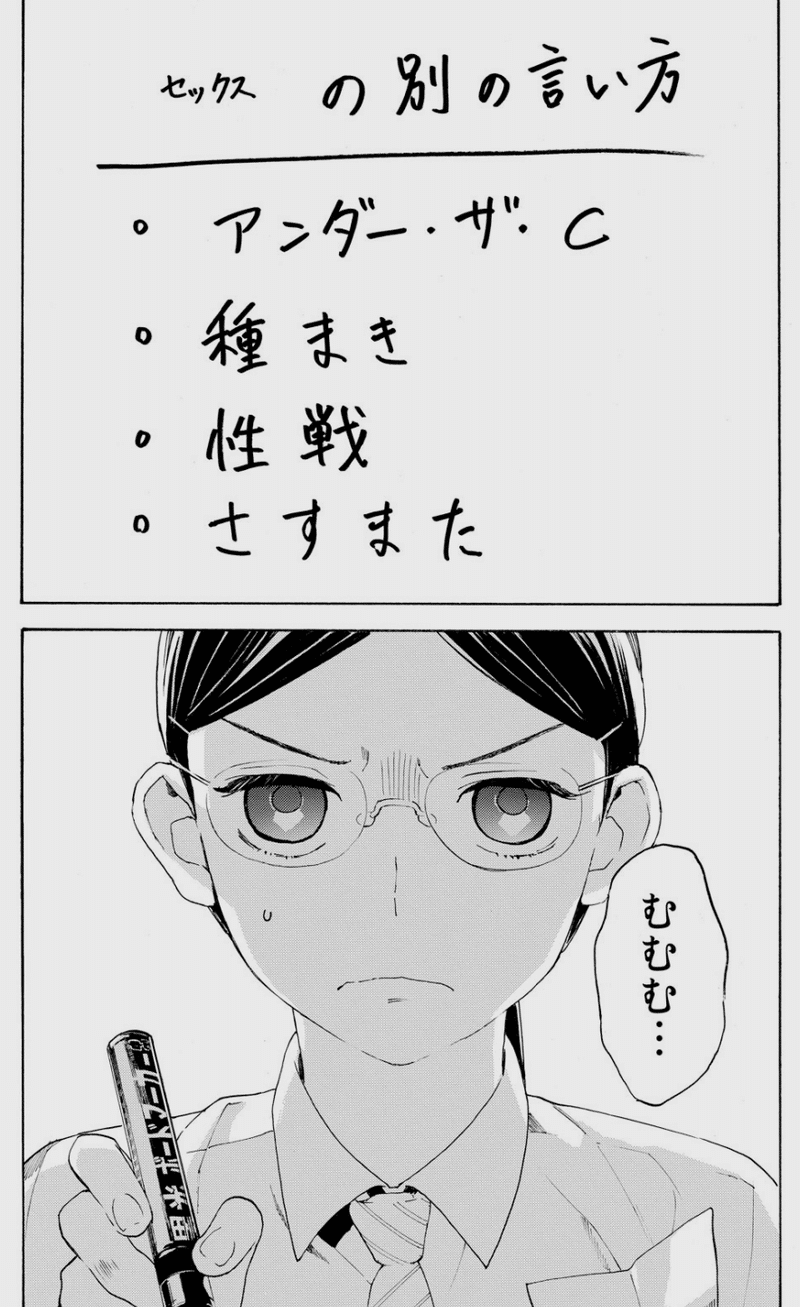

荒ぶる季節の乙女どもよ / 岡田麿里, 絵本奈央

既刊6巻(『別冊少年マガジン』にて連載中)

7月からアニメ化される『荒ぶる季節の乙女どもよ。』ですが、やはり本作を語る上で岡田麿里氏に言及しないわけにはいかないでしょう。

わたしは好きな深夜アニメのベスト3が全て岡田麿里脚本であるくらい典型的なマリー信者です。(凪あす、花いろ、あの花)

岡田麿里は良くも悪くも癖がありすぎる脚本家であり、嫌いなひとも多いでしょう。彼女の紡ぐストーリーの特徴は、ドロドロとした人間関係が売りの青春群像劇、そして性への露骨な言及。

本作『荒ぶる季節の乙女どもよ。』は、こうした岡田麿里の特徴が200%発揮されています。苦手な人はとことん苦手かもしれませんが、わたしは本作を読み始めたとき、あまりに岡田麿里すぎて大笑いしながら「最高〜!」と叫びました。

テーマはズバリ「性」です。文芸部に所属する5人の女子高生たちが、思い思いに性への葛藤を抱えてもがき苦しみます。しかしながら、絵本奈央さんの可愛らしい作画のおかげもあってか、当人たちは本気で悩み抜いているものの、それを描く視線はどことなく温かみのあるユーモアで彩られているように感じます。つまりは、笑えるのです。

アニメが放映開始してこれから更に話題になる作品だと思います。あまりに自分好みすぎて客観的に名作かどうかは判断が付きませんが、個人的には「優勝」です。最新刊も楽しみ!

【追記】今見たら、アニメ1話が先行配信されていました。

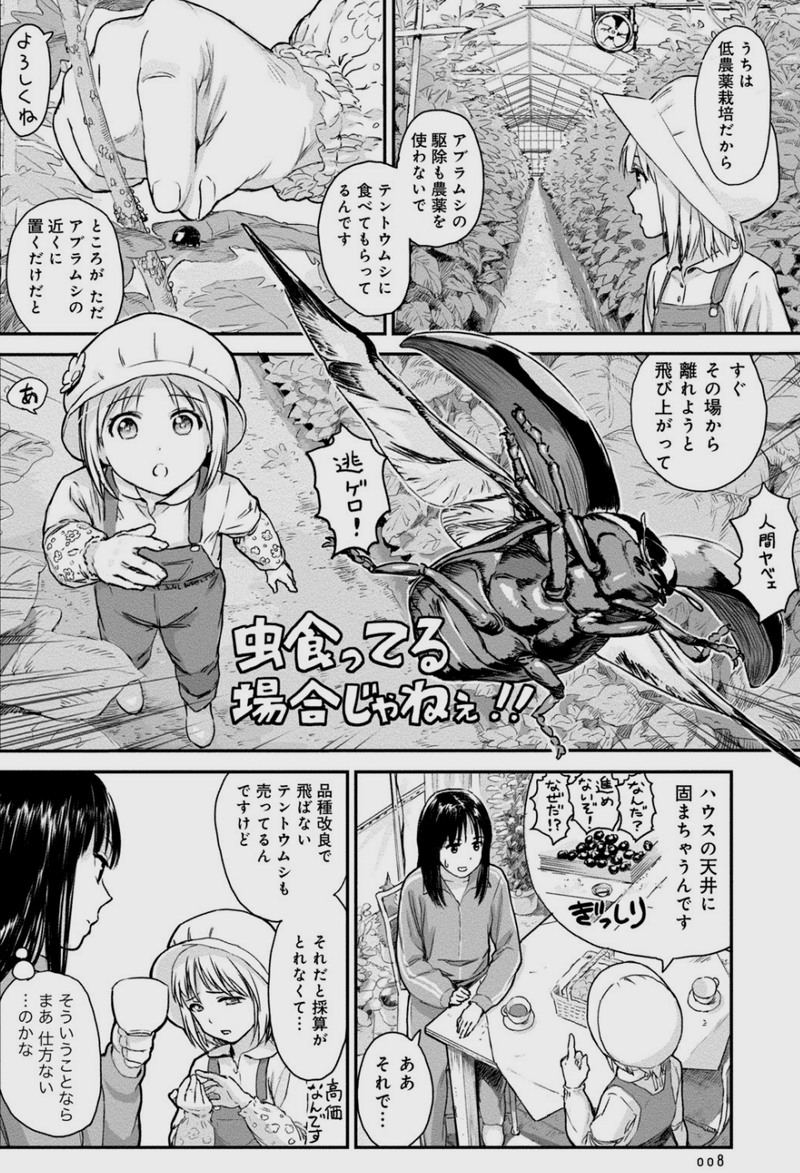

麻衣の虫ぐらし / 雨がっぱ少女群

全2巻(完結済み)

ここにきてやっと完結済みの作品です。

『麻衣の虫ぐらし』は田舎でのスローライフもの。タイトル通り、虫に関するエピソードが多数登場します。このような「美少女×〇〇」モノを傑作かどうか決めるのは、「〇〇」についての描写の丁寧さに尽きる、といっても過言では無いと思います。その点、本作は虫や農業の解説がとても丁寧で地に足が付いており、だからこそ可愛いキャラクターたちのストーリーが映えるのです。

というか、本当に絵が最高なんですよ。どうやら作者の雨がっぱ少女群氏は(成人向け漫画で活躍されていた)伝説の存在だそうで、そりゃこの絵のクオリティにも納得です。

全2巻で短くまとまっているストーリーは、言ってしまえばかなり王道のもの。その王道さを陳腐にするか否かは作品の地力にかかっており、本作に関してはとにかく丁寧に作り込まれているため素晴らしい完成度になっていると思います。

「尊い」という感情を一度でも抱いたことのある全オタクにおすすめの大傑作です。読み終えたときの満足感がハンパない。

ちなみにKindle限定で、単行本未収録の短編が2つ販売されています。特に「来夏と美津羽の特別編」は非常に業が深く必読です。

本編は3話までこちらで試し読みができます↓

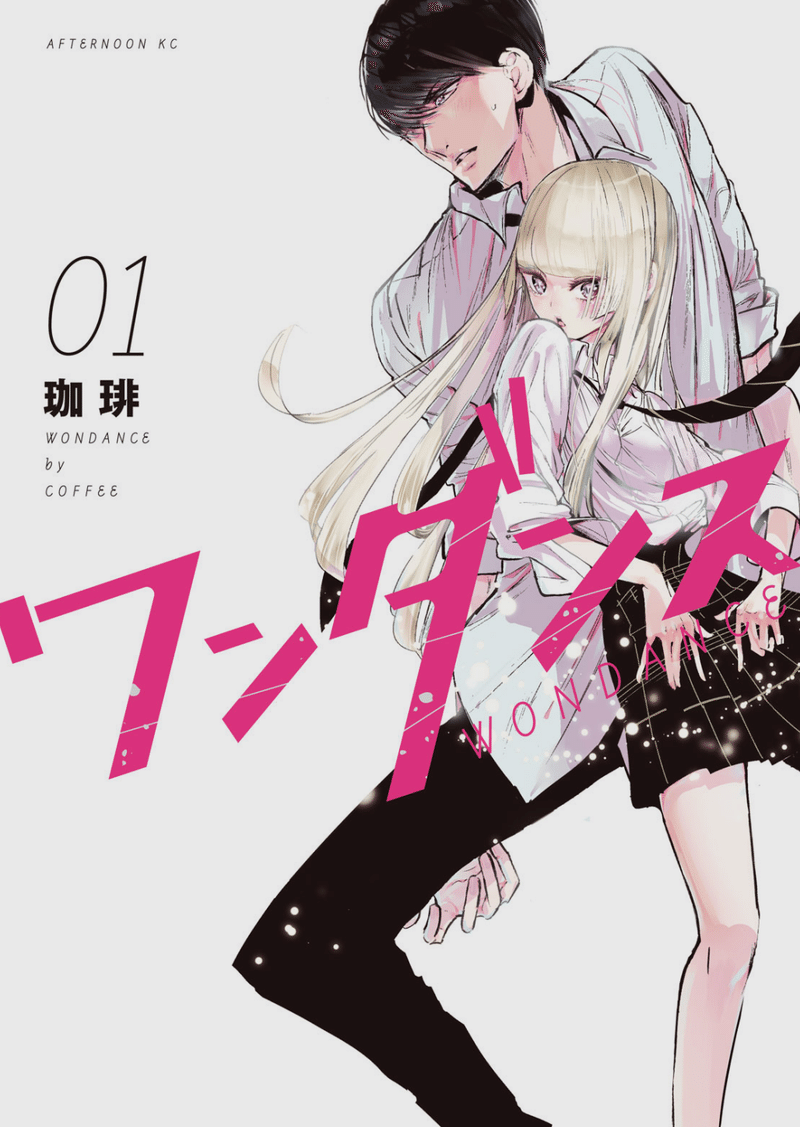

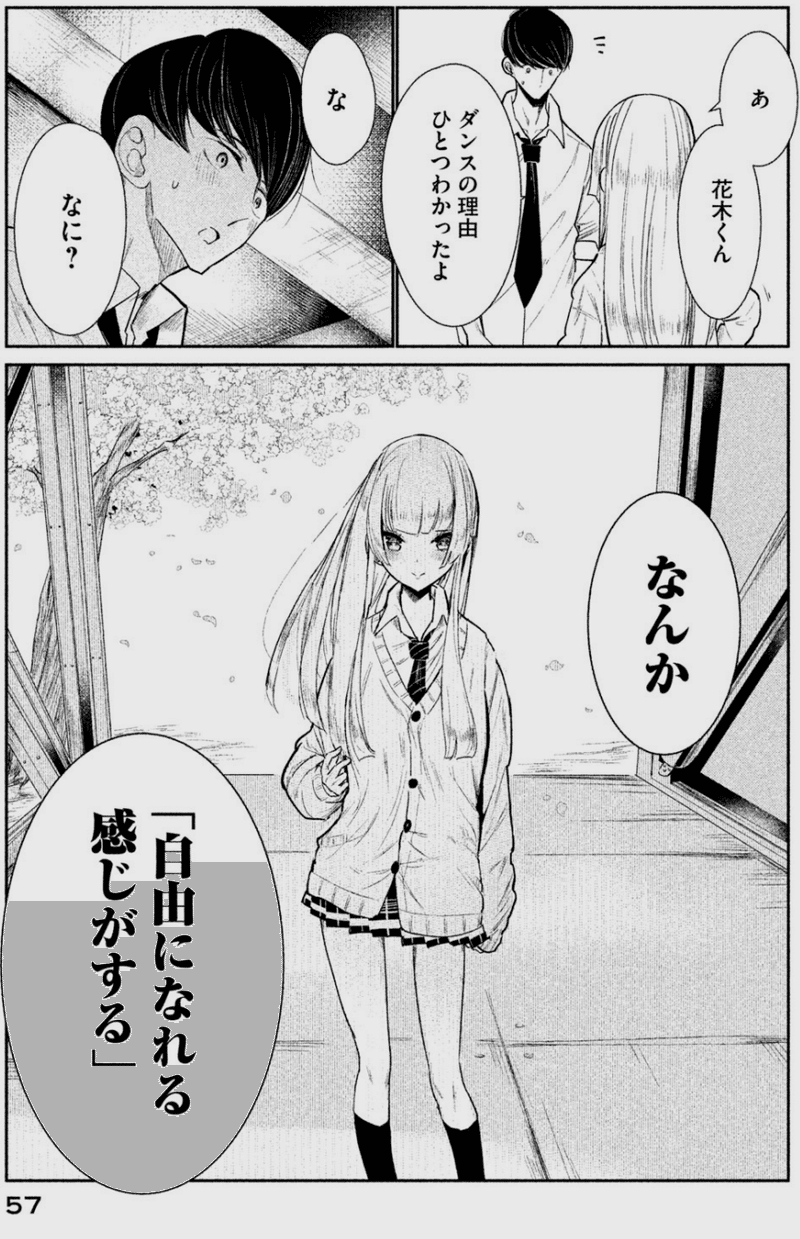

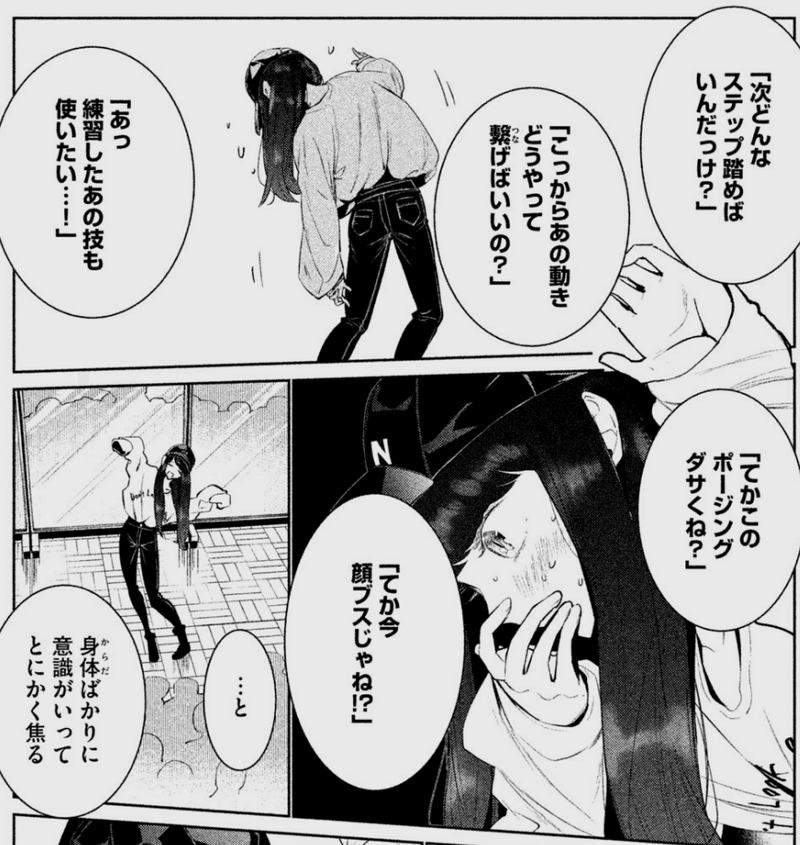

ワンダンス / 珈琲

既刊1巻(web『マガジンポケット』にて連載中)

『ワンダンス』はストリートダンスを題材にしたボーイ・ミーツ・ガールもの。

自分がダンス好きだから贔屓目で見ている面があるとは思いますが、ダンスの描写がかなり好きです。特に、一般人からすれば「ダンス=振り付けがある」という認識がある中で、本作のヒロインは高校まで「人と合わせて踊ったことがない」つまりフリースタイル(即興)が得意だという設定なのがポイント高い。

テーマはズバリ「自由になるためのダンス」。これが自分のダンス観とドンピシャで、「推すしかねぇ!」と思っています。

そうなんですよね、ダンスの何が楽しいかって、踊っているあいだはその瞬間、世界中の誰よりも自由だと感じられる。日常の些事から、人間関係から、脳内に渦巻く悩みから、そして自分自身からも自由になれるんです。

主人公のカボはどこにでもいる"不自由な"高校生です。吃音があり、周りの空気を読むことに必死な毎日に息苦しさを感じています。そんな彼が、湾田光莉に誘われてダンスの世界へと足を踏み入れる。

基礎のステップから初心者が陥るメンタル面のあるあるまで、とても丁寧にダンスの内容が解説されるため、ダンス経験がないひとでも初心者のカボに共感しながら読むことが出来ます。

作中では実在する曲も流れるため、iTunesでプレイリストを作ろうとしましたが、既に他のひとが作ってくれてました。考えることはみんな一緒。

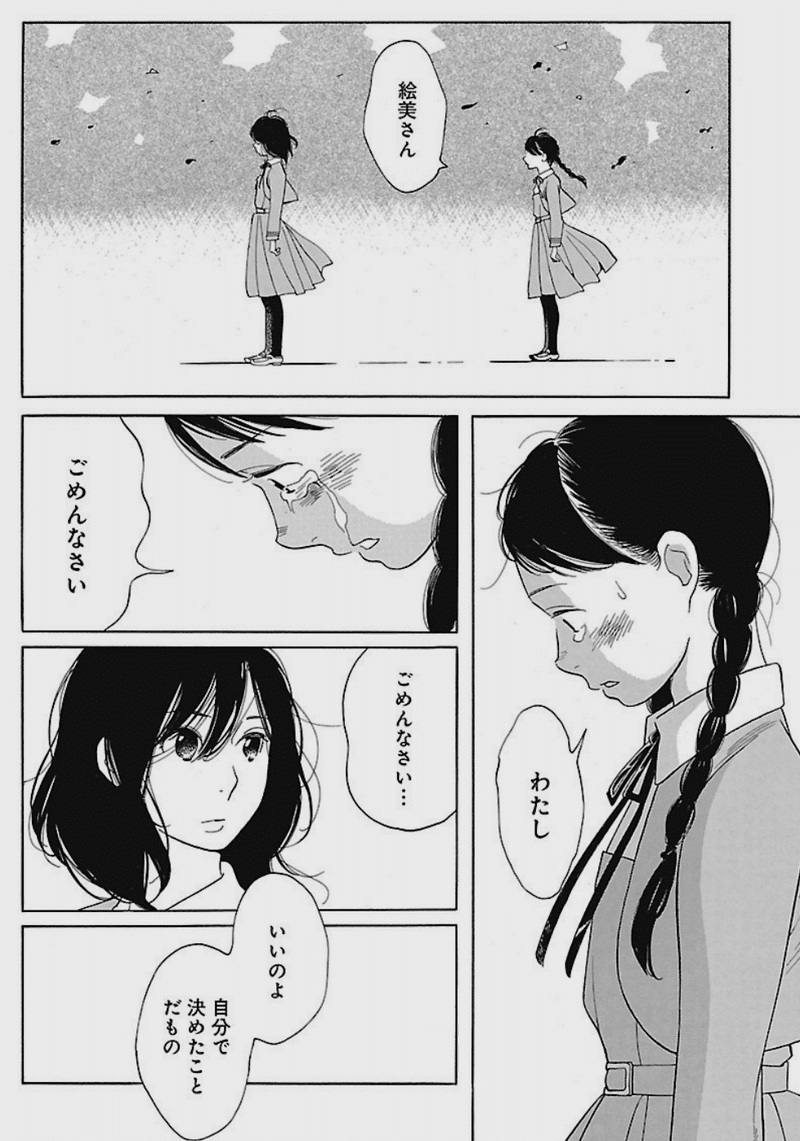

淡島百景 / 志村貴子

既刊3巻(『Ohta Web Comic』にて連載中)

アニメ化もされた『青い花』『放浪息子』などの志村貴子さんが現在連載している『淡島百景』は、ある歌劇学校に通う少女たちの何世代にも渡る群像モノ。

何に惹かれたかって、表紙です。淡い水彩のタッチに一本釣りされました。

1話ごとに描かれるキャラクターが異なる上に、親子数世代の学生時代を行ったり来たりするため、はじめは人間関係の把握が結構たいへん。3巻に付いてきた人物相関図で、やっとスッキリすることが出来ました。

歌劇学校を舞台にした青春モノということで、そこには当然、夢を諦めることになった少女たちが存在します。本作はそうした「暗い」面を描きながらも、それも含めて青春を生きる彼女らの人生を肯定しようとする、強く凛々しいまなざしによって支えられているように思います。

上手いと思うのは、基本的にのんきで明るいキャラである田畑若菜を(一応の)主人公に据えている点。彼女が現在の時系列の中心として物語の軸を担うことで、様々な悩みを抱える「重い」キャラクターとうまく中和し、『淡島百景』が単に悩ましいだけの作品から一線を画しているのだと思います。

それが顕著に現れているのが3巻。進級した彼女が先輩として、同室になった柏原明穂と接するシーン。「のんきで天真爛漫な先輩×悩みを抱えたカリスマな後輩」という王道のカップリングですが、多くのものを背負った明穂が若菜という「解毒剤」によって中和されていくことは、同時に『淡島百景』という物語自体の中に息づく多くの少女たちを根底から肯定することにもなっているのでしょう。

これまで沢山の人間関係を描いてきた志村貴子さんならではの、成熟した安心感のある青春群像劇が『淡島百景』です。

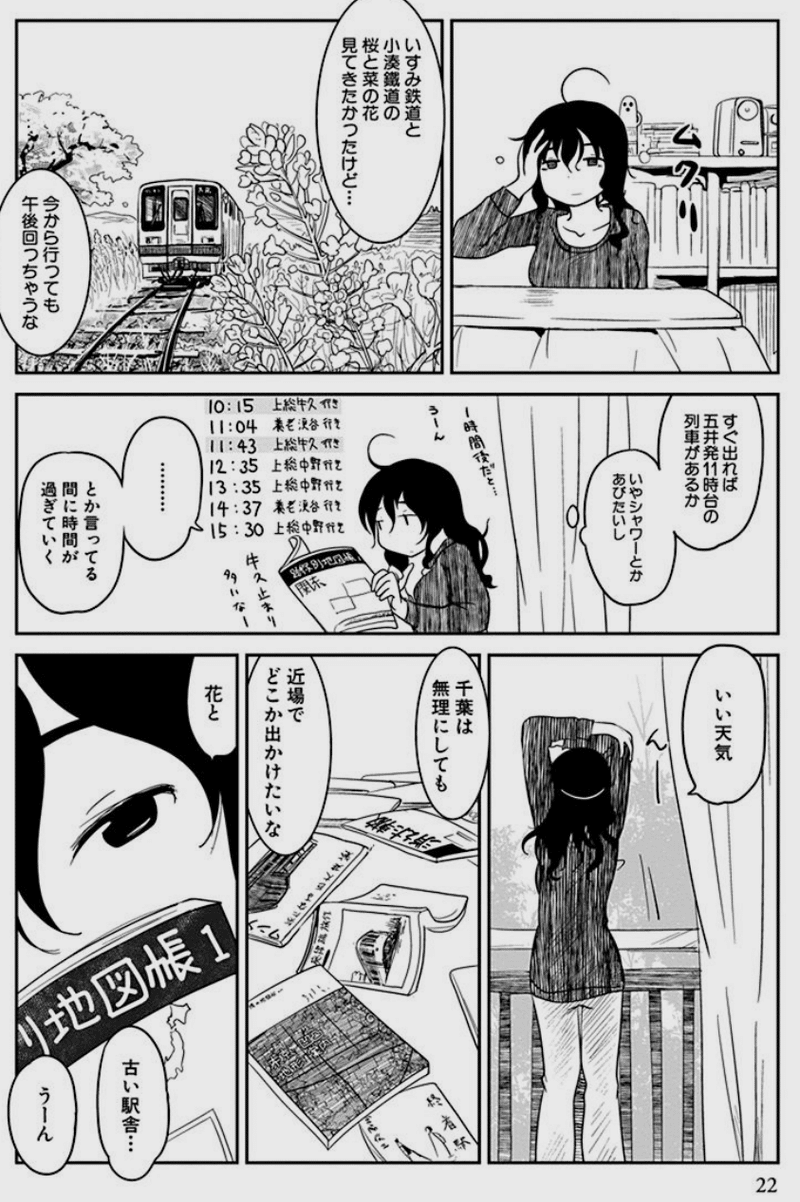

ぱらのま / kashmir

既刊2巻(『楽園』にて連載中)

『ぱらのま』は同作者の『てるみな』と対になる鉄道旅行漫画です。

「東京猫耳巡礼記」と題された『てるみな』が、現実の路線からいつの間にかシュールでグロテスクな異世界の路線に迷い込むファンタジー鉄道モノだったのに対して、『ぱらのま』はリアリズムが基本。

『てるみな』は人を選ぶためあまりオススメは出来ず、万人向けなのは圧倒的に『ぱらのま』だと思います。

『ぱらのま』は超マイペースな巨乳のお姉さん("俺ら"の擬人化)が当てもなく列車でひとり旅をする様子が淡々と描かれます。特にお気に入りなのは、寝過ごした彼女が旅の計画をどんどん近場に変更しながらダラダラしているうちに、結局どこにも行かなかった回。「鉄道旅漫画なのに旅に出ない」って凄くないですか?それほどゆる〜い漫画です。旅したいならすればいいし、引きこもりたいときは引きこもればいいんです。まったく旅を礼賛・強要しないのが好きです。

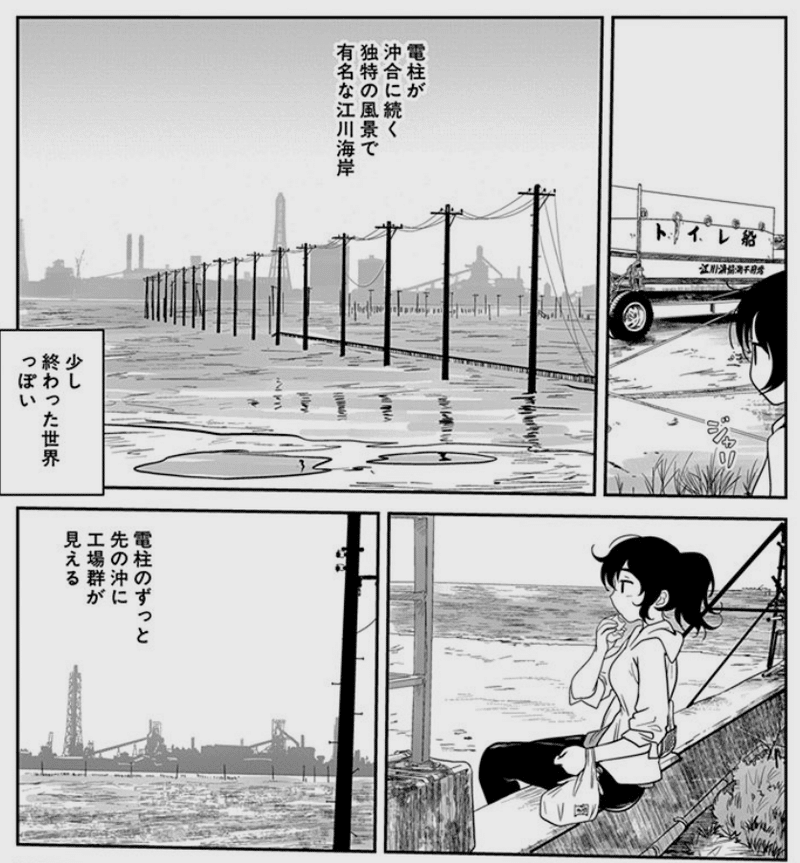

とは言え、これを読むと猛烈にひとり旅をしたくなります。実際、2巻に登場した千葉県の江川海岸(内房線)にはこれがきっかけで訪れました。

他にも、西伊豆など自分が行ったことのある土地・路線が出てくると、なんだか作中とリンクして現実感が増すようでテンションが上がりました。

ひとり旅が好きな人、ひとり旅をしてみたいけど勇気がない人はぜひ読んでみてください。

あと2作品です!

が、残りは作品というよりその漫画家さん自体の紹介という側面が強くなります。

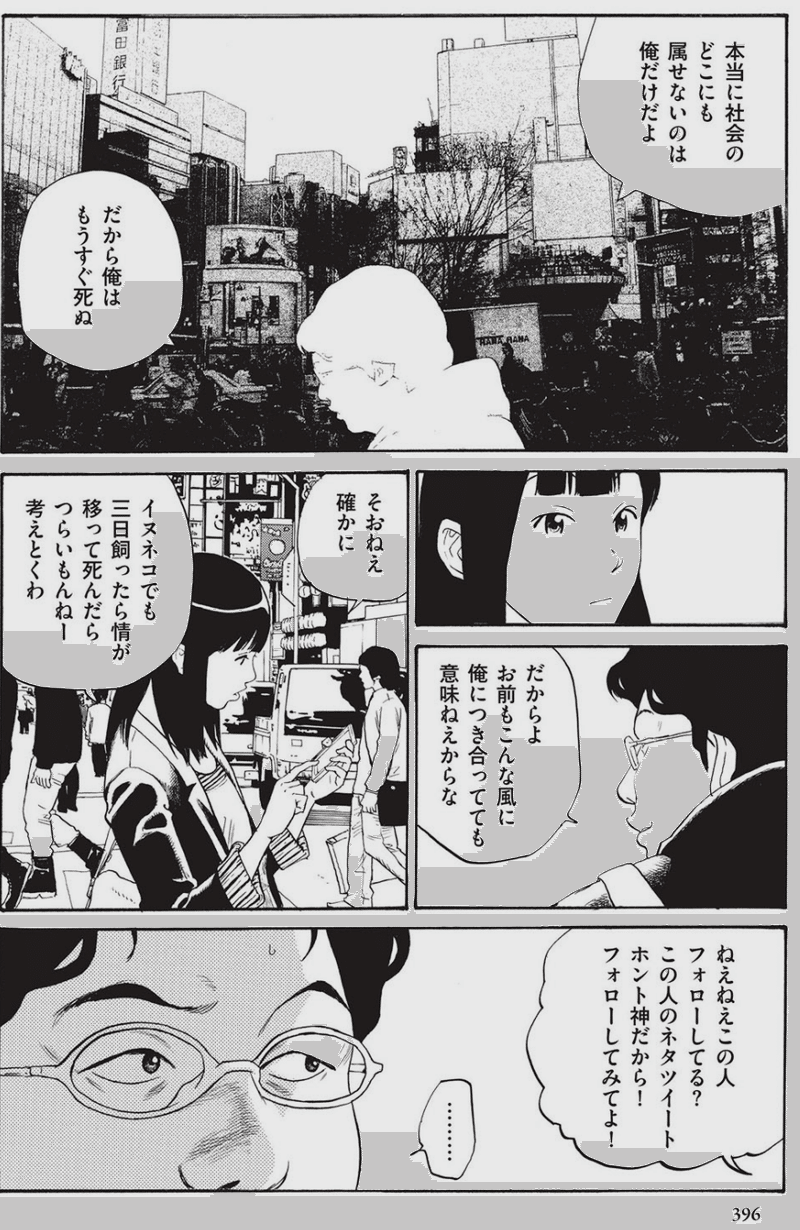

パンティストッキングのような空の下 / うめざわしゅん

全1巻(完結済み)

うめざわしゅん氏の作品に初めて触れたのは本作でした。

作品集ということで、表題作のほか、計9作品の短編が収録されています。

この人の漫画を一言でいうなら、ハードな青年漫画。暴力・性・金など、社会の底辺の人々の人生をどこまでも愚直に描く作風で、これまで紹介してきたエンタメ向けの8作品とは質が異なります。

この短編集でいちばん好きなのは、最後に収録されている「唯一者たち」。10年前に近所の少女に強姦未遂をしたフリーターの男の苦悩を描いた短編漫画で、これがとんでもない大傑作だと思っています。これまで読んできた全ての漫画のなかでもトップレベルだと断言できる。

自分だけが特別だと思って生きている彼は、同級生だった女ルイと再会することで、徐々に変わっていきます。このルイというキャラが超曲者で、異常性癖の主人公よりもよっぽど異常な価値観・人生観を持っています。

現実にいるはずのない(いたら怖すぎる)ルイというキャラを隣に置くことで、主人公が(彼自身にとっても、読者にとっても)相対化し、「自分だけが特別」という凝り固まった考えが見事に融解し、表題「唯一者"たち"」を回収するラストの流れはまさに圧巻の一言。

「なぜ自分は自分なのか」「なぜ自分の苦しみは自分しか感じられないのか」「なぜ自分は生きているのか」

こうした、今どき純文学でも書かれないような切実なテーマについて、どこまでも愚直に、しかし途方もなく高い漫画技能によって作品として結実させているうめざわしゅん氏は、大衆向けではないかもしれませんが、扱うテーマが普遍的だからこそ、もっと多くのひとの目に触れてほしい、触れられるべき漫画家だと思っています。

彼の他の作品には社会風刺モノも多く、例えば「著作権」がテーマの『かいぞくたちのいるところ』は、そのテーマ性ゆえにnoteにて完全無料公開しています。

「著作権を風刺する漫画を描いておいて自作の著作権は主張するのかよww」みたいな野暮な指摘をするスキすら与えず、作品内の思想と作品外のパッケージングが完璧に噛み合っている点は、うめざわしゅん氏の「本気さ」を感じずにはいられません。

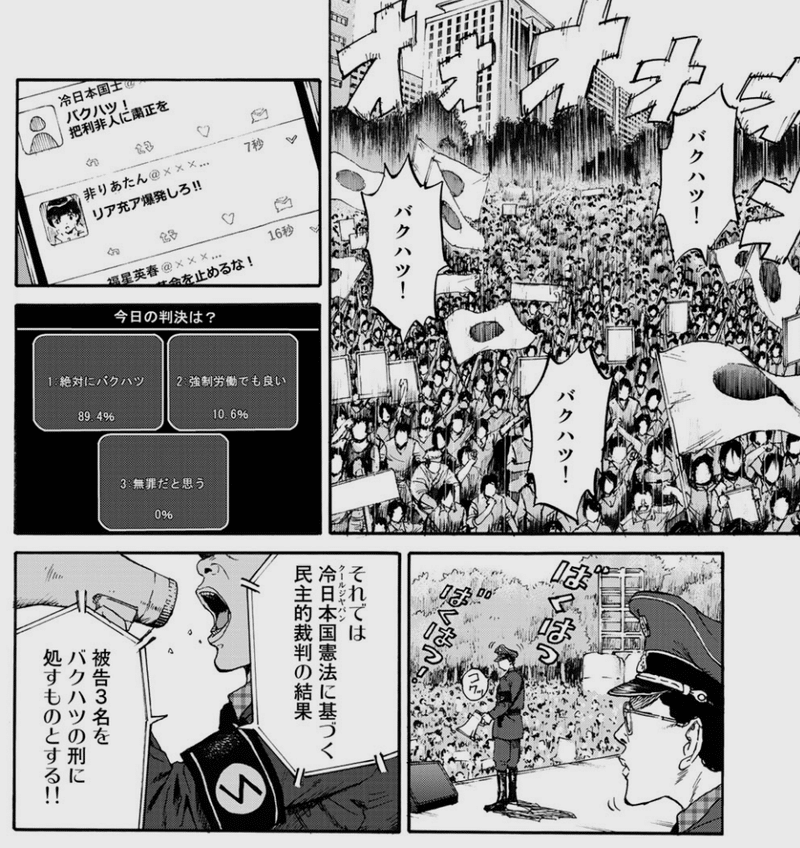

本作の収録された『えれほん』には他にも3つの風刺漫画が収録されており、特に「リア充vsオタク」「陽キャvs陰キャ」という最近ますます顕在化しつつある安易な二項対立を思いっきり風刺したディストピア漫画『善き人のためのクシーノ』はオタクならぜひ読んでほしい。「妹党」「非リアート」「BBQ(べーべークー)」など、爆笑モノの用語が次から次へと飛び交います。

他にも、『一匹と九十九匹と。』という全2巻の作品集が出ており、こちらは今のところ最もアクの強いうめざわしゅん作品だと思います。特に第2巻に収録されている連作『機械に対する憤怒』は超胸クソ漫画でありながら、「罪とは何か?」「自由とは何か?」という深遠な問いに真正面から挑んでいる意欲作。やってることが完全にドストエフスキー。

「あ〜面白かった!」「感動した!」だけで終わる漫画に満足できなくなったら、うめざわしゅん作品を手にとってみてください。"純な"漫画がここにあります。

いよいよ最後のひとつ(1人)です。

※成人向け漫画に言及するので、18歳未満の良い子は残念ながらさようなら!

保護者に怒られてもわたしは責任とれませんよ。

ありがとう / 山本直樹

全4巻(完結済み)

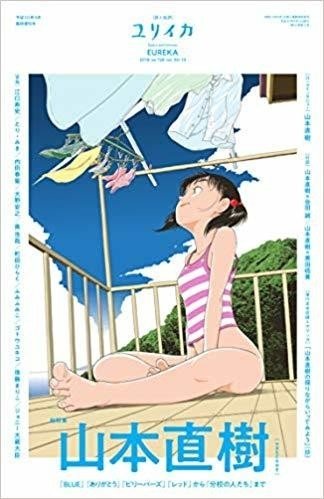

ここ1年間で、わたしにとって漫画に関する最も大きな出来事は、山本直樹という漫画家に出会ったことです。この成人向け漫画のビッグネームを初めて知ったのは、雑誌『ユリイカ』の臨時増刊号でした。

この表紙の瑞々しい少女に目を奪われ、「あの『ユリイカ』で特集されて何本もの評論文が知識人から寄せられるエロ漫画家ってどういうこと!?」と衝撃を受けたのが全ての始まりでした。

その後、Kindleで彼の著書を読み漁り(幾つかの作品はゾーニングのため取り扱っておらず、DMMでしか買えなかった)、あさま山荘事件を扱った大長編『レッド』や森山塔名義の幾つかの作品を除けば、ほぼ全て読みました。

ここまで「作家追い」した漫画家は、浅野いにおぐらいです。というか、その浅野いにおが大いに影響を受けた源流のひとつが山本直樹なのだということに、『世界最後の日々』などを読んで気付きました。(まんま『プンプン』じゃん!)

このように、自分のこれまで好きだったものと新しく好きになったものが思いがけず繋がる瞬間って良いですよね

山本直樹を全履修した暁には、セルフ2番煎じとして『山本直樹のマンガを〇〇順に紹介する』noteでも書こうかな。…やっぱり「エロい順」?

というわけで、紹介したい作品はたくさんありますが、今回はいちばん最近読んで衝撃を受けた山本直樹の家族モノ『ありがとう』について。

山本直樹の漫画には、大きく分けると「エロ重視」のものと「ストーリー重視」のものがあります。前者は多くの短編や、『分校の人たち』(田舎の子供たちがひたすら××するだけ)が当てはまります。『ありがとう』は後者です。

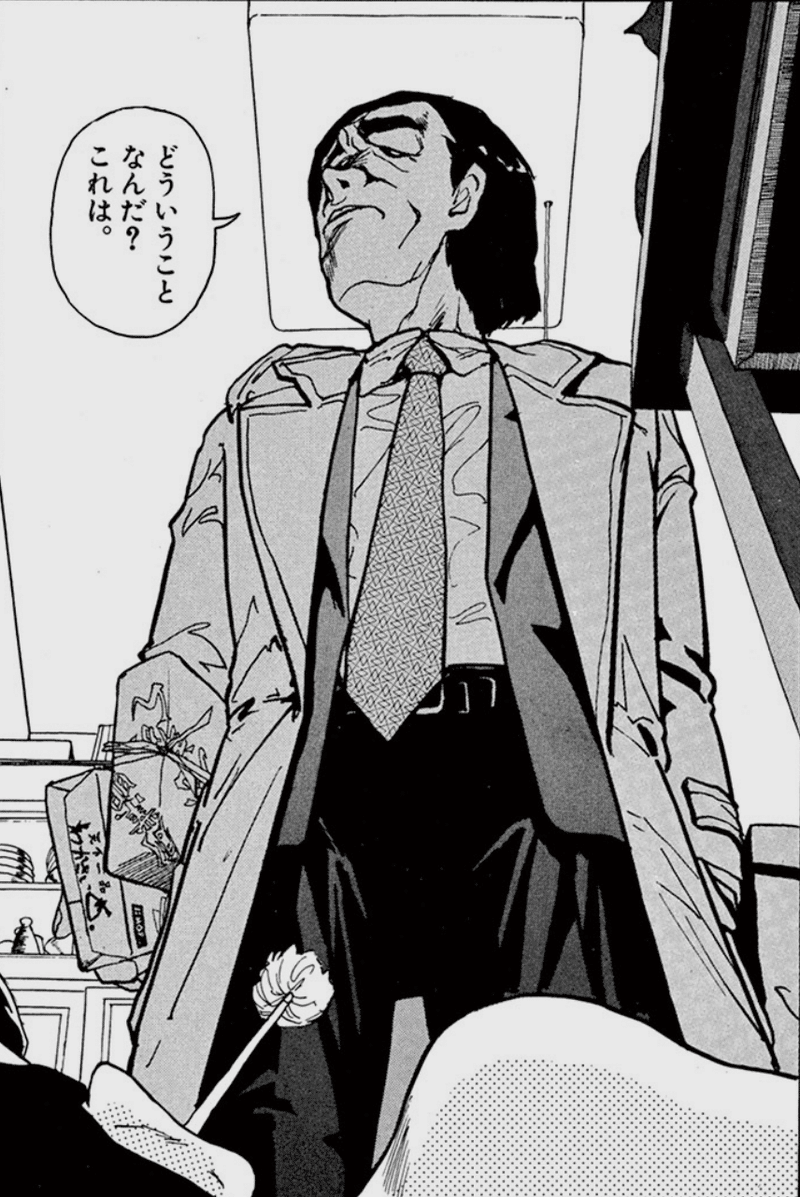

メインとなるのはある4人家族。父親が長期出張で家を開けている間に、母はアル厨で廃人に、2人娘の長女は不良集団に捕まってやられ放題に。家を占拠した不良たちの魔の手が次女にも迫ろうとしたその瞬間、長い時を経て父親が玄関を跨ぎます。

というわけで、かなりぶっ飛んだ作品である『ありがとう』ですが、中でも序盤がいちばんヤバいです。あまりにも「異常」な事態、暴力に次ぐ暴力、自分の手で家庭を守ることに尋常ならざるこだわりを見せる狂った父親…。エロ描写はともかく、暴力表現がキツくて初読時は脱落しそうになりました。

しかしそこからの展開が『ありがとう』の凄いところ。序盤が最もヤバい、と言いましたが、それは徐々につまらなくなっていくからではなく、むしろ家族がだんだんと普通の状況へと流れていく、その異常さと平常さのあいだのダイナミズムが圧巻としか言いようがないのです。

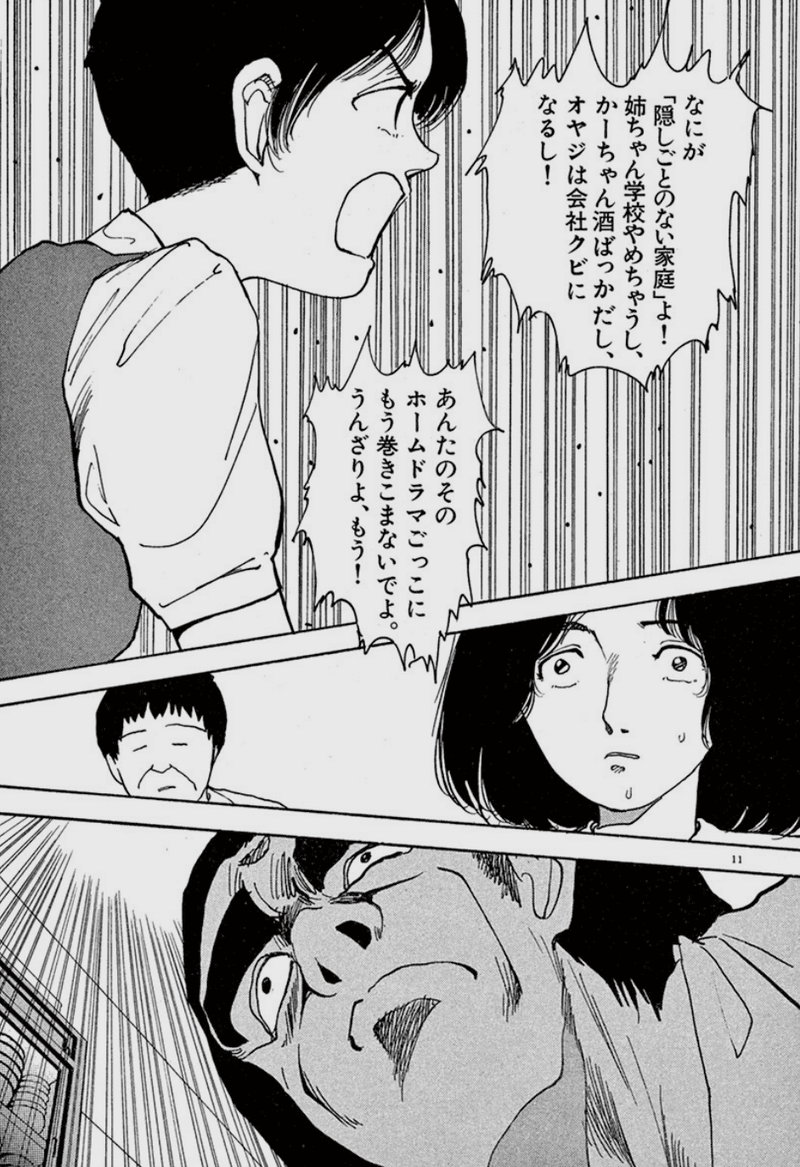

たしかに起こっている事自体は異常で、登場人物も(貴子以外は)どいつもこいつも狂ってるとしか思えないのですが、描こうとしているテーマはどストレートな「家族モノ」なのです。したがって、序盤で「あ〜リアリズムからは程遠い、ぶっ飛んだヤツね」と高をくくっていると、唯一の常識人である貴子がグレて家出するという王道家族ドラマを見せつけられるあたりで、何がなんだかわけが分からなくなるのです。

大筋のストーリーはど直球な家族モノなのに、細部もキャラも全てが異様で、それらが不思議と調和を図っている。この点が、『ありがとう』が大名作たるゆえんだと考えます。このドライブ感は山本直樹にしか描けないでしょう。

七転八倒の末にこの家族がどこへ辿り着くのか、最後まで読むと、あのぶっ飛んだスタート地点がまるで嘘のように、しんみりとした感慨が湧き上がってきます。

(2巻20話「貴ちゃんが長い夜を渡る」に史上もっとも切なく胸にキた行為シーンがあります、というのを画像付きで紹介しようと思いましたが、noteの規約に違反するのが怖いのでやめました)

と、山本直樹『ありがとう』を紹介してきましたが、山本直樹を初めて読むひとにオススメかと言われると微妙です(傑作であることは間違いない)。おそらく初めて手に取るなら、3冊にまとめられた自薦ベストワークス『明日また電話するよ』『世界最後の日々』『夕方のおともだち』のどれかがいいのではないでしょうか。

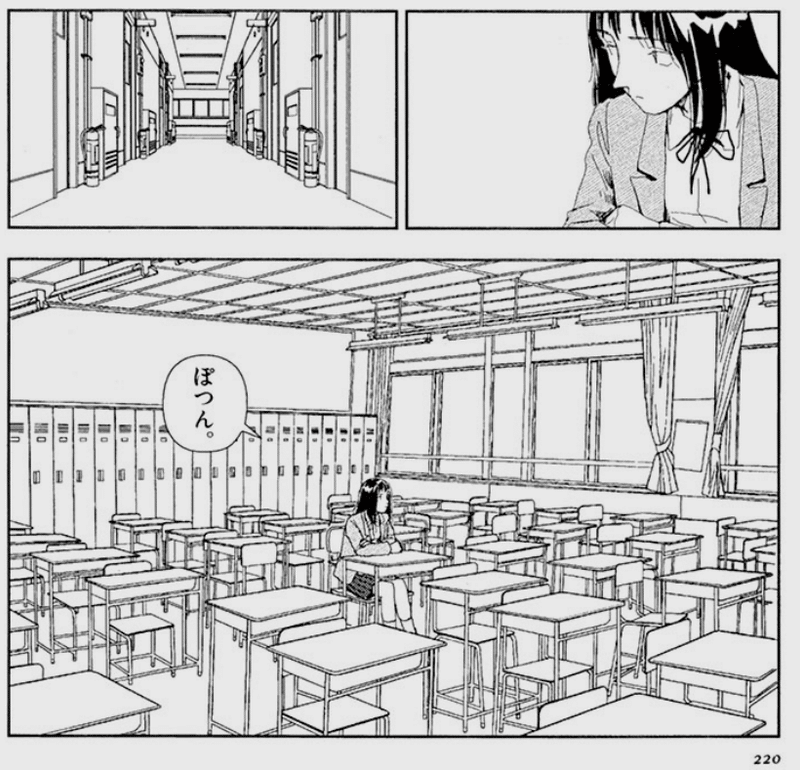

特に『明日また電話するよ』収録の短編「ぽつん」は、この作家特有の倦怠感と閉塞感が、ラストで完璧な抒情へと繋がる傑作だと思います。

「エロいというよりもエモい」のは浅野いにお『うみべの女の子』などで感じたことがありますが、エモの必要十分条件としてエロが存在している、お互いを否定せずにひとつの雰囲気の成立を目指して同居しているのが山本直樹の漫画(特に短編)なんじゃないか、とか思ったり。

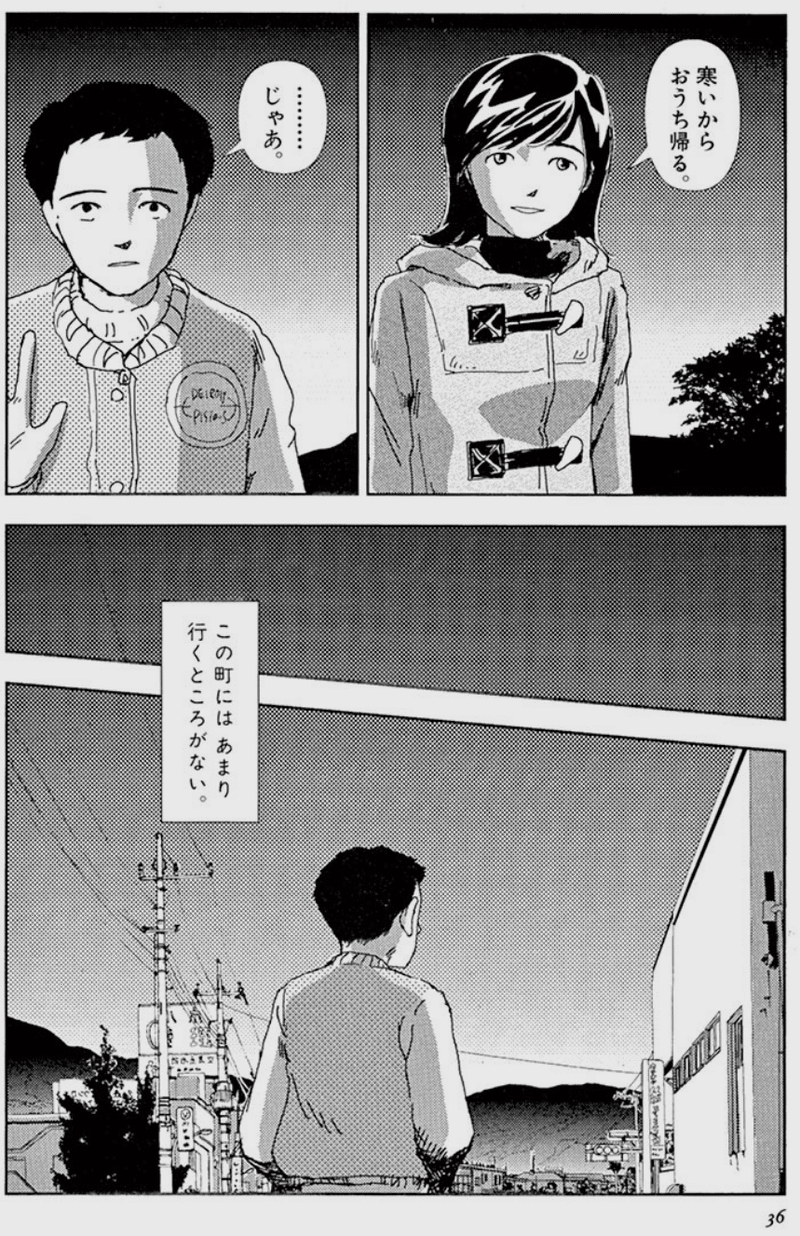

他にも叙情的な切れ味のある短編といえば「この町にはあまり行くところがない」(『世界最後の日々』収録)に言及しないわけにはいかず、これは以前告白して振られた女の子に誘われて海へ行って帰ってくるだけの話ですが、やはりモノローグで表題が回収されるラストの余韻がもう、ため息が出るほど素晴らしいのです。

これらは自薦ベストワークスの他に、全4巻の短編集『フラグメンツ』にもまとめられています。

うめざわしゅん作品を"純な"漫画だと書きましたが、その括りで言えば山本直樹も明らかに純文学系マンガになるのでしょう。しかし両者の作品はきれいな対称をなしているのが興味深い。

というのも、うめざわしゅんは露骨な風刺や思想の主張などを「本気で」つまり、それを表現・主張すること自体を目的としてマンガを描いているという印象ですが、山本直樹作品における風刺や思想というのは、どうもイコール作者本人のものとは全く思えないのです。すなわち、山本直樹のマンガに出てくるもの──思想・主張・風刺・風俗・道徳など──はすべて、「マンガを面白いものにする」というひとつの目的のためにのみ動員されているように感じます。『ありがとう』の人情話にしろ社会風刺的側面にしろ、常にそれらは絶妙な距離感をもって描かれ、したがって紙面はどことなくユーモアやシュールさといった陰影を帯び、それがこの人の作品に特有の叙情感を生み出しているのだと思います。

もちろん、どちらが良いとか偉いとか比べるつもりはなく、どちらの漫画もまったく違った世界を体現しており、大好きです。

以上、8作品+2人でした!

各作品を軽く紹介するだけのつもりが、最後には作家評論のまねごとみたいなことまで書いてしまった…。

これまでの漫画紹介noteは以下のマガジンから読めます。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?