#8.ナンバリングとラベリング

#4では 、「分かりにくい」の3大理由は以下とお伝えしていました。

日本語が分からない(言葉・文章)

何が言いたいのか分からない(テーマ・主題)

なぜそう言えるのか分からない(論理)

そして前回は「一定の話をまとめる」ことが重要だと締めくくって終わりました。

前回までは「①日本語が分からない(言葉・文章)」という課題について考えてきましたが、今回は「②何が言いたいのか分からない(テーマ・主題)」について見てみます。引き続き、題材は「国民健康保険課のお仕事の内容紹介」(高校生向け)です。

このケースはテーマ・主題ははっきりしていますが、「何が言いたいのか分からない」にハマらないようにするヒントを見てみたいと思います。第3パラグラフに注目です。

=====

【第3パラグラフ】

「で、制度を運営するっていうのはどういうことかというと、まずは大きく3つあって。 1つ目は保険料を集める仕事。 保険料の賦課・徴収って言ったりするけど、あなたの保険料は●●円ですよーって言って、納めてもらうこと。 納めてもらえなかったら、滞納って言って、その分を回収しようとすることやな。 2つ目が、その集めたお金から病院に支払うべきお金を支払うという仕事。 さっきの7,000円を病院に支払う話やね。 保険の給付の仕事、って言ったりするかな。 3つ目は、今までの話に出てきてなかったけど、保険証に関連する仕事。病院にかかるときに保険証を見せると思うけど、その保険証を発行したり回収したりする仕事もあんねんな。 この仕事は資格管理って言ったりする。」

=====

ここでのポイントは太字部分、まずは「大きく3つ」という言い方です。つまり、一定の「話のまとまり」の数を示すことです。こうすることで、相手にアタマの中に3つの“ハコ”を作ってもらって、そこに内容を埋めていくという理解の道筋を示すことができます。このような表現の仕方はナンバリングと言ったりします。

また、その話のまとまりを一言で表す言葉が入っていることにも気付きます。例文中の太字「保険料の賦課・徴収」「保険の給付」「資格管理」の部分です。このような表現の仕方をラベリング(ラベル付け)と言ったりします。

繰り返しになりますが、冒頭に挙げている「分かりにくい」の3大理由は以下でした。

日本語が分からない(言葉・文章)

何が言いたいのか分からない(テーマ・主題)

なぜそう言えるのか分からない(論理)

これもナンバリングとラベリングの考え方で整理されていることが分かります。

ナンバリングとラベリングは分かりやすい説明の基本中の基本です、という話はまた次回に。

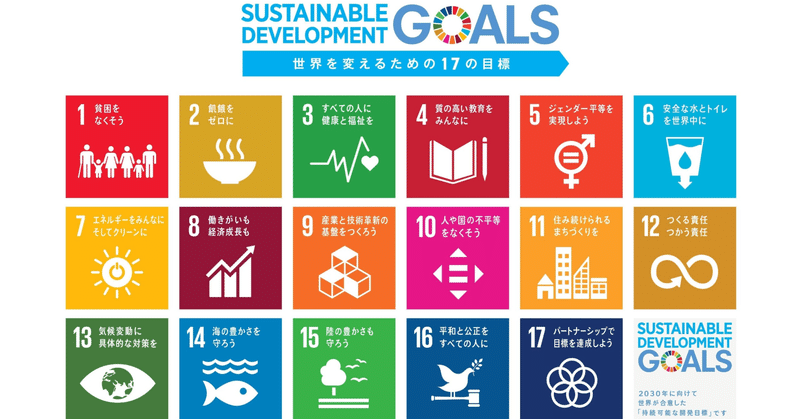

ちなみに画像はSDGsの17目標。これもナンバリングとラベリング。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?