PFPS(膝蓋大腿疼痛症候群)〜予防〜

みなさん、閲覧ありがとうございます。

BORDERLESSのKiyoです。

これまで、PFPSの病態考察、トリートメント、リハビリと学んだので、今回は、予防について書いていきたいと思います。

早速行きます!

1. リスクファクター

I. 軟部組織

I.I 大腿四頭筋

2012年の論文では、大腿四頭筋のウィークネスがPFPSの唯一のリスクファクターだとしています。

そして、2018年にPFPSのリスクファクターについてのシステマティックレビューが初めて発表されました。

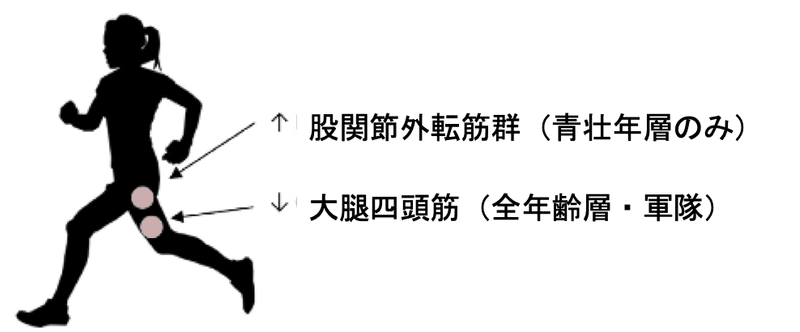

この論文では大腿四頭筋の筋力をBMI比で求めた時に、大腿四頭筋ウィークネスはPFPSのリスクファクターになるけど、エビデンスレベルとしては中程度にとどまるとしています。

また、おもしろい点として、この結果は軍人にみられるが、青壮年代(10〜19歳)にはみられないとしています。

I.II. ハムストリング

ハムストリングがPFPのリスクファクターにならないとしていますが、軍隊を対象とした論文しかないとし、青壮年代やレクリエーションレベルでスポーツをしている人達にどのような影響を及ぼしているかは、まだ分かっていません。

I.III. 股関節筋群

股関節外転・内転・外旋・内旋筋群はリスクファクターではないという事が中程度のエビデンスではありますが報告されています。

中程度のエビデンスで、青壮年代で股関節外転筋群の筋力が強いとPFPSのリスクファクターになるとしていて、運動量の多い青壮年代では股関節外転筋群の筋力が強いと、将来的にPFPSを発症する可能性が示唆されました。

II. メカニックス

II.I. 股関節

女性でジャンプ着地時の股関節内転角度はリスクにはなりませんが、ランニング時のスタンスフェーズ時に股関節が10°以上の内転が見られる場合、PFP発症のリスクになると報告されています。

男性では、歩行時のスタンスフェーズの中間位で股関節が外旋5°以上起こす場合、ジャンプ着地時に股関節が外旋5°以上起こす場合と比べて、PFPのリスクが上がる事が示唆されています。

II.II. 膝関節

女性でジャンプ着地時に膝関節が10°以上の内旋を起こす場合、起きない群と比べ、2倍以上PFP発症のリスクがある事が報告されています。

男性では、論文数は少ないものの、ジャンプ着地時の膝関節屈曲が20°以下の場合、20°以上と比べて、倍以上PFP発症のリスクがある事が報告されています。

II.III. ランニング

12ヶ月に及ぶランニングフォームの見直し(8セッション)がPFPの予防に繋がったと報告している研究がありますが、バイアスが強く、エビデンスレベルが低いとしています。

Kiyo「ランニングフォームが明らかに悪い場合は、他の外傷予防のためにも改善した方がいいですが、PFPの予防に繋がるかはわかりません。」

III. サポーター

膝蓋骨外側偏位をキュせいするサポーターを運動中に6〜8週間使用し、有意な結果となった報告がされていますが、こちらもランニングフォーム同様、エビデンスレベルが低く、追加研究が必要とされています。

Kiyo「サポーターはあくまで症状が出た後の対処として考えた方が無難でしょう。」

2. その他

年齢、身長、体重、BMI、体脂肪率、Qアングルはリスクにならない事が中〜強度のエビデンスで示唆されました。

また、性差はこのシステマティックレビューのデータでは高いリスクとしていませんが、女性に多い傾向がある事を挙げています。

3. 傾向

一つのスポーツに専念している若年層のアスリートでは、オーバーユースに陥りやすく、PFPSの発症に繋がる事が示唆されています。

しかし青壮年代でPFPSを患っている1/3はスポーツ活動に参加していない事が分かっています。

PFPSがなぜ青壮年代に多いのかの明確な理由はまだ見つかっていません。

また、青壮年代で週5日スポーツをしている場合、過剰なストレスによるPFPを発症するかもしれないとしていて、神経筋支配・モーターコントロールの発達不足による、筋の不活動を起こし、PFPを発症させると述べています。

4. ACL損傷

ACL損傷後や術後にPFPを発症するケースが多く見られ、ACLの再建術をした患者の約1/3がその後、PFPを発症するといわれています。

1つのシステマティックレビューによって、特に膝蓋腱をグラフトに使ったBTB法では、ハムストリンググラフと比べ、PFPが顕著に見られるとしましたが、他の複数のシステマティックレビューによって、その関連性は否定されています。

追加研究が必要としていますが、PFPとACL損傷のリスクファクターが類似している可能性があるとしていて、若年層の女性でPFPを発症している場合、ACL損傷に繋がる可能性が示唆されています。

そのため、PFPのリハビリや予防のエクササイズはACL損傷の予防にも繋がる可能性があるとしています。

5. まとめ

PFPのリスクファクターは今のところ大腿四頭筋のウィークネスのみがエビデンスレベルもある程度、統計的に有意な報告がされている結果となりました。

股関節筋群も少しはリスクとなりえる報告がされているものの、まだまだ追加研究が必要といったところです。

キネマティックスについては現場で確認することは難しく、エビデンスレベルも高くないため、まだ有用とは言い切れないかもしれません。

PFPはまだ明瞭になっていないところが多くあるので、随時調べていく事が必要になります。

追記が出来るようになりましたら、追記していきますので、そちらも是非読んでいただければと思います。

さて、PFPS編いかがでしたでしょうか。

このような感じで、4週にわたり1つのテーマを紐解いていきたいと思いますので、是非次回からも購読してみてください!

また僕個人でもブログをやっているのでぜひお試しください。

こっちでは僕の経験や英語学習を主に書いてます。

Dive into EBM, Beyond the Limits.

BORDERLESS - Kiyo-

参考文献

Boling, M. C., Nguyen, A.-D., Padua, D. A., Cameron, K. L., Beutler, A., & Marshall, S. W. (2019). Gender-Specific Risk Factor Profiles for Patellofemoral Pain. Clinical Journal of Sport Medicine, 1. doi:10.1097/jsm.0000000000000719.

Crossley KM et al., Rethinking patellofemoral pain: Prevention, management and long-term consequences, Best Practice & Research Clinical Rheumatology, https://doi.org/10.1016/ j.berh.2019.02.004.

Culvenor, A. G., van Middelkoop, M., Macri, E. M., & Crossley, K. M. (2020). Is patellofemoral pain preventable? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, bjsports–2020–102973. doi:10.1136/bjsports-2020-102973.

Neal, B. S., Lack, S. D., Lankhorst, N. E., Raye, A., Morrissey, D., & van Middelkoop, M. (2018). Risk factors for patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, bjsports–2017–098890. doi:10.1136/bjsports-2017-098890.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?