次世代につなげたい考え方

―中尾

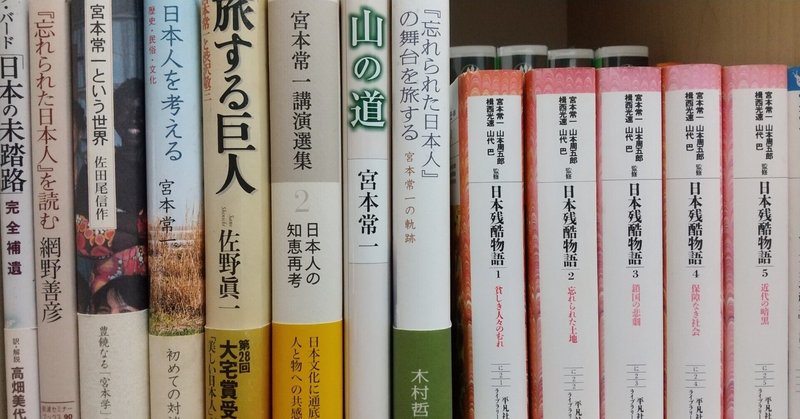

前回は、民俗学とはどういうものかということをお話いただきましたが、あっという間に終わってしまったので、今日は宮本常一さんのことをもう少し深く掘り下げて伺いたいと思います。

私も宮本常一さん、大好きなんですけど、彼が一番影響を受けた方はお父さんなんですよね。

―澁澤

そうですね。常一さんのお父さん、当然私はお会いしていませんけど、文章の中で描かれていますよね。

―中尾

周防大島という瀬戸内海の島のご出身なんですよね。お父様はずっと周防大島で生きていらっしゃったのですが、たくさん旅に出られたのでしょうか、その中で経験されたことで息子さんのためにつくられた10か条というのがあるのですよね。

―澁澤

島というのは、確かに一つの小宇宙で完結しているのですが、どうしても島だけでは手に入らないものというのが当然あるので、島の人たちはいろんな職業を持たれていました。行商をやったりとか、大工になったりとか、何も農業という職業だけを一年中やっていれば食べていけるわけではなくて、お百姓という百の姓(なりわい)を持った人たち、いろんなことができないと島の中だけでは食べていけないために、いろいろなところを回られて、色々なことを経験されたということですね。

―中尾

今日は、その10か条を、私はとても感動したので、お伝えしてもよろしいでしょうか。

―澁澤

宮本常一さんのお父さんが、常一さんに旅の心得とした十ヵ条ですね。

―中尾

はい。

まず一つ、汽車に乗ったら窓から外をよく見よ。田や畑に何が植えられているか、育ちが良いか悪いか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草ぶきか、そういうところをよく観よ。駅へ着いたら、人の乗り降りに注意せよ。そして、どういう服装をしているかに気を付けよ。また、駅の荷置き場にどういう荷が置かれているかをよく見よ。そういうことで、その土地が富んでいるか貧しいか、よく働くところかそうでないところかがよくわかる。

二つ、村でも町でも新しく訪ねていったところは、必ず高いところへのぼってみよ。そして、方向を知り、目立つものを見よ。峠の上で村を見下ろすようなことがあったら、お宮の森やお寺や目につくものをまず見て、家の在り方や田畑の在り方を見、周囲の山々を見ておけ。そして、山の上で目を引いたものがあったらそこへは必ず行ってみることだ。高いところでよく見ておいたら、道に迷うことはほとんどない。

三つ、金があったら、その土地の名物や料理を食べておくのが良い。その土地の暮らしの高さがわかるものだ。

四つ、時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ、色々のことを教えられる。

五つ、かねというものは儲けるのはそんなに難しくはない。しかし、使うのが難しい。それだけは忘れぬように。

六つ、私はお前を思うように勉強させてやることができない。だから、お前には何も注文しない。好きなようにやってくれ。しかし身体は大切にせよ。30歳まではお前を勘当したつもりでいる。しかし、30を過ぎたら、親のある事を思い出せ。

七つ、ただし、病気になったり、自分で解決のつかないようなことがあったら、郷里へ帰ってこい。親はいつでも待っている。

八つ、これから先は子が親に孝行する時代ではない。親が子に孝行する時代だ。そうしないと世の中は良くならぬ。

九つ、自分で良いと思ったことはやってみよ。それで失敗したからと言って、親は責めはしない。

最後に、人の見残したものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。焦ることはない。自分の選んだ道をしっかり歩いていくことだ。

と、おっしゃっているのです。

凄いですね。

―澁澤

凄いですね。島のね、それこそお百姓さんが、息子にそういう風に言っているのですよね。

―中尾

勉強したわけでもなく、学校に行ったわけでもなく、自分の知っていることだけを教えているわけじゃなくて…すごいですよね。

―澁澤

この番組の最初の頃に、中尾さんが世間師(セケンシ)というお話をしましたけど、まさに宮本常一はセケンシになろうとした。その世間というものを書いてある言葉が、まさにこのお父さんの言葉ですね。

―中尾

ほんと、そうですね。セケンシの十か条ですね。

―澁澤

そうなんです。先回も民俗学はまだ学問として認められているかわからない、というようなその関係の方には大変失礼なことを言ったかもしれないのですが、結局僕たちは海に行くと、海の広さとか壮大さ、あるいは荒れ狂う海、そういうところに僕たちは心打たれ、大切さというか、関心が行くわけですが、学問になってしまった瞬間に、海はH2oとNaclでできている、それぞれにどういう微量成分が入っているとか、そうした細かいところを見ていかないと学位は取れないのですよ。私も農学をやっていたのでわかるのですが、全体をどう見ていくか、それこそ過去から現在、未来につながる時間軸と、それから面の広がった、自分の目の前にある景色、その風景が作り出す暮らしですね。その両方を瞬時に見るということがとても重要なことなんですが、それはなかなか学問にはなりにくいことなのですよ。生きていくという上ではね、その能力がとても重要なんじゃないかなと思うのです。

―中尾

私はこの本をずいぶん前に読みましたけど、それ以来、そうするようにしましたもん。知らない土地に行ったときは高いところに上ってみようとか、駅で行きかう人をすごく見るようになりました。

―澁澤

だけどね、今どこに行っても同じ景色になって、全国チェーンの牛丼屋とかがあって、町が特徴を持つとか、あるいは風土とか風習とか、祭りも含めてですが、そういうものに価値を置かなくなったんでしょうね。コロナになって、あまり移動ができなくなって、はじめてその価値に気づいたのかもしれませんね。

―中尾

そうですね。私もこの間、茅野に行って八ヶ岳を見たのですが、私は都会の人間にどっぷりつかってしまって、田舎は変わらないから飽きちゃうんじゃないかと思っていたのですが、そこに行ってみると、一日の12時間の風景も変わっていくし、毎日、昨日と同じその風景はないわけですよ。それはそこにいないとわからないのですよ。

―澁澤

わからないですね。時々刻々と変わっていく風景というものがありますよね。

―中尾

はい。久しぶりに、ものすごくそういうことを感じました。

―澁澤

やはりそういう中で、自分の肉体という限られたものを置くことによって、社会というものとか、暮らしというものとか、ひょっとしたら自分というものがわかるということ、あるいは社会の未来をそこから考えられるというのが、たぶん宮本さんが望んだ民俗学なんでしょうね。それは大学の、えらい学問の学者としてみんなから尊敬されることを望んだわけではなくて、たぶん彼は未来を見たかったのだと思います。

―中尾

一回だけですけど、講演されている声を聴いたことがあるんです。佐渡島だったと思うのですが、宮本さんの肉声が残っていて、すごく怒っているのですよ。何を怒っているかというと、どうして若者がいないんだと。爺さんばあさんに聞かせるために来てんじゃない!っておっしゃっているのですよ。

―澁澤

今でもよく地域づくりで、私も同じことを感じますよ。その土地の偉い人たちが出てこられるんですよ。東京から先生が来るということで。だけど、その人たちはあと何年かすれば主役ではなくなってしまう人で、次の主役になる人たちが宮本先生の話を聞かないと、ヒントがそこで埋もれてしまうという意味なんですけど、怒られたってわからないですよね(笑)

―中尾

それがね、ずーっと同じ繰り返しなんだということが面白かったです。

―澁澤

だからね。どこで次の世代につなげていくのか、例えば、この放送もその意味では同じかもしれないし、どこかで、社会の主役を譲っていくということが人生であるということですね。

―中尾

そこの引き際がとても重要だと思うんですよね。

―澁澤

次の世代もこれから社会の主役になっていく覚悟ができていて、上の世代もまだ元気で動く力があるときに、一緒にそれをやっていこうよという風に。

―中尾

そう、宮本さんから教わったことですよね。

―澁澤

だけど、最後は宮本常一さんが話したことから、日本とか、社会とか未来を見て僕たちがしゃべっているわけですから、そういう意味では宮本さんの考え方に何らかの影響を受けてつながっているということですよね。学問としてはつながっていないけど、モノの見方としては宮本常一の考えがつながってきている。この考え方を次の世代にもつなぎたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?