公立病院改革2-5【ベンチマーク分析】〈2006年〉首都圏100床 S市民病院

いろいろな分析をする中で、公立病院について比較的有用なのが「ベンチマーク比較・分析」だった。

これはかなり最近まで愛用した手法で、特に公共の世界では説得力があるものだった。

ベンチマークとは比較したり測定するために、判断材料となる指標を用いる方法だ。

簡単にいえば、同業他社の業績とか、同種の学校の偏差値比較とか、それを組み合わせて分析していく手法である。

ところで上場企業であれば公開財務諸表が見れるが、中小零細の一般企業の財務内容を見ることはできないから、言うは易しで、企業業績のベンチマーク比較・分析はなかなかしにくいところがある。

医療についても、確かに医療法人は都道府県に簡単な「決算届」を出しているが、これはとても医療法人同士を横に並べて比較分析できる代物ではない。

個別の病院、クリニックの業績は分からないし、医療法人全体のものすごく大雑把な決算概要を出しているだけだから、横に並べて比較するようにはできていない。

(最近、病院ごとの経営報告を出す仕組みが導入されている)

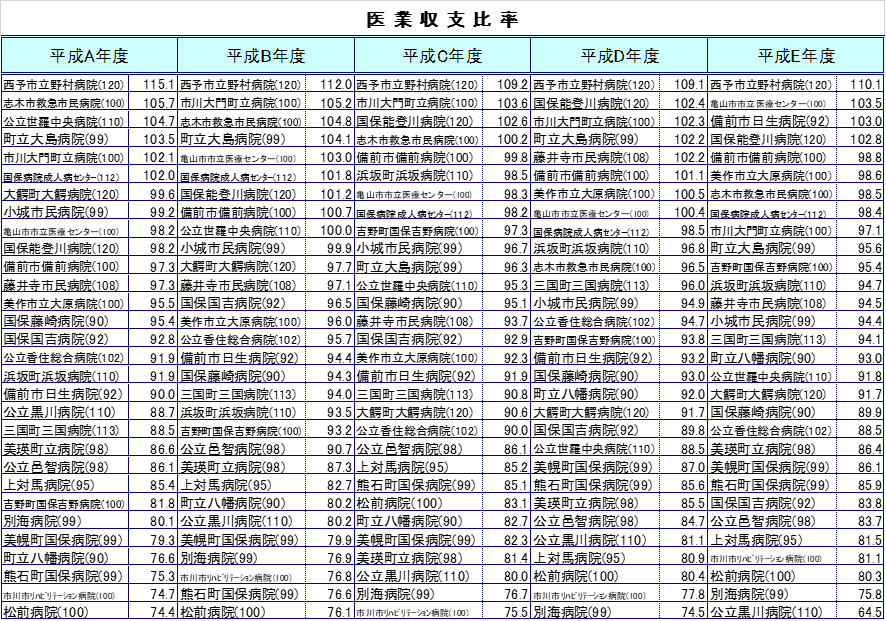

しかし、公立病院の業績は、貸借対照表、損益計算書に始まり、材料費比率ほか主要な経営指標、人件費の内訳、起債借入の状況まで、すべての公立病院一件ずつについて、総務省が細かい統計を収集・公表している。

この「公営企業年鑑」はネットでExcelが取れるので、いつでもだれでも、公立病院間の業績比較がすぐできるのである。

で、あるから誰でもすぐできるかというと、そうでもない。

病床規模はもちろん、地域性、病床種別、開設主体(県、市、その他など)などを見て比較対象できる病院同士を、比べていくことになる。

だからそれなりに病院を知り、時間をかけてタテ・ヨコ・ナナメに組み合わせを試して比較分析しないと、見栄えは良くても見当違いなものができることになる。

当時は公立病院改革の黎明期だったので、世の中を見渡すと、意外にこの「公営企業年鑑」は使われていなかった。

そのため、これは良しと思い、全国の同規模自治体病院の経営指標を様々に組み合わせ、比較分析して、ずいぶん使い込んだものだった。

公立病院改革でこの指標が意義深い理由は、統計としての充実度だけではない。

地方公務員という人たちの「横並び、横と比べる」という本質的な性質に、公立病院同士のベンチマーク比較というのは、すごく響くのである。

現場の医療が、医者が、看護師がなどという話に関心がない担当者にも、「同規模のS市の病院より悪いです」という話は、すごく効く。

この比較分析から「というわけで、良い」「悪い」などと単純な解は導けないのだが、ともかく自治体の首長、議員たち、そして地方公務員に訴えかける力が大きいツールなのである。

次回は、このS市民病院業務の最期の回として、業務クロージングとその後について、触れてみる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?