東京15区乙武洋匡(周辺も)頑張ってたよという話と今後の政治見通しについてのまとめ

はじめに

4月28日に行われた衆議院3補選に関しては、島根1区長崎3区も東京15区も三者三様構造が違って面白かったなあという風に思います。今週で概ね振り返りや報告・反省会もひと段落して次の大型選挙対策へといった段取りになっていくところですので、今回は(問題のない範囲で)東京15区について振り返りながら、解散があるかもしれない現在の政治状況について考察します。長いよ。

東京15区で何が起きていたのか

今回の15区は公示前の情勢調査(2回)の結果からすると、投票率こそ予想を下回りましたが概ねの得票率は誤差の範囲内で収まった結論だったかと思います。

他方で、トップ目と思っていた酒井なつみさん(立憲)こそ不動であったものの、事前の浸透では特に下町では須藤元気さん(無所属)が酒井さんを上回っており、学歴が高く所得も多い世帯が中心の湾岸部への浸透が進めばひっくり返るんではないか? というぐらい熱戦でした。

また、事前の得票では主力と見られた候補5人の中で最下位であった乙武洋匡さん(無所属・ファ)が、順位こそドベなものの選挙期間中に浸透は果たして事前予測の上限近い得票を叩き出しており、選挙戦を通しての「区間賞」は乙武さん陣営だったとも言えます。つくづく公示前までにもうちょっといろいろできていれば、と悔やまれるところです。

逆に、地域の有権者への浸透が進まなかったのは飯山陽さん(保守)でした。事前では1位酒井さん2位須藤さんに少し差をつけられての3位でしたが、最終的には金澤結衣さん(維新)の選挙戦術にまくられて無党派層を奪われる形で飯山さんは4位に落ちた格好です。実際には酒井さんと須藤さんの一騎討ちの構造だったこともあり、3位以下は当選には全く絡まないまま選挙戦が終わったのですが、どうせまたすぐ解散になって選挙になることを考えれば「今回落ちてもいいから、次出るときに有利な戦い方ができるようにしよう」というのが本筋で良かったかもしれません。

その辺の話は選挙ドットコムでしました。後から「タダでこんな話すんな」って怒られたんですが別にいいじゃねえか実際にそうなんだし。

で、特徴としてはふたつあって、ひとつが乙武洋匡さん、後半ほんのり伸びて、投開票日当日にごそっと票が取れた理由の半分は公明党(創価学会)票と見られる3,500票ほどと、出所不明の無党派の50代、60代の女性票が有意に入ったことです。前者は選挙戦を通じて勝手連的に動いていた公明党地方議員がかき集めた票なのかなと思いますが、後者はまぎれもなく乙武陣営の選挙戦術のうまさで積めた票と見られます。

もうひとつは下町の自民党支持者が投票箱の前まで来たけど入れる先が無くて、地元だしということで須藤元気に自民支持の27%も入れてることです。どうもおかしいなと思ったら、酒井さんに須藤さんが肉薄したのがこの辺の票が須藤さんとこに乗ったからじゃないのかと思います。

浸透って何よって話

ワイちゃんは数字しか見てないのでいろいろ期日前出口で動いたんじゃねと思われる票の山(本来なら入らないはずの得票が動いたときに出る数字)の根拠を探すわけなんですが、陣営や候補者に呼ばれて説明するときにこの「浸透」ってどういう話なのよってのは説明させられるんで前置きしておきます。

実はこの辺の数字の動き方というのは、マスプロダクト(洗剤やシャンプーなどの消耗品)向けのマーケティングのやり方とあまり変わりません。ひとつの結末に向けて、多くの人が候補者を見て、知り、評価し、選考した結果、投票所まで行ってそいつの名前を紙に書いて箱に入れるという行為を経て、書かれた数だけ得票になる(商品が売れる)という営為に変わりはありません。

従前からの投票行動分析よりも得票予測が確かになってきたのは、このプリファレンス(preference;好意度)によって有権者が嗜好する確率を導き出す手法のほうがどうやら正しいのではないかと思われるようになってきたからです。裏を返せば、投票結果だけ見て重回帰をいくら繰り返しても全然当たんないぞって話になります。

プリファレンスについて知りたい人は、森岡毅さんという人が『確率思考の戦略論』という本で解説しているので参考にしてください。ただ、第一章だけが有用で、それ以降はあんま参考にならないので捨てていいです。

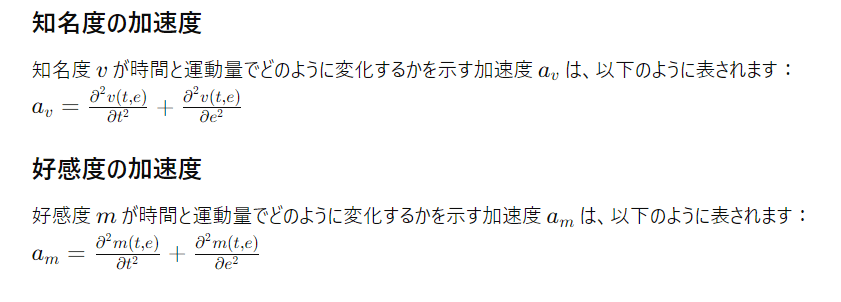

で、n:候補者、v:知名度(知名度の関数)、m:好感度(好感度の関数)、t:時間、e:運動量としたとき、各候補者が情勢前から投開票日までに起こす浸透の効果は、大きく「知名度」と「好感度」に分けられます。投票箱に向かうコストは候補者によって違いはないので、公示(告示日)からヨーイドンで所与の状態から概ね次の加速度が日数分だけ加算されて得票になります。実際にはもう少し面倒くさいことをやりますが、その候補者が他の候補者(トップ目)に対してどのくらいより加速しているかを推測すれば、選挙戦の質と、最終的な得票数(仕上がり)が何となく予測できるようになります。

これを、各地区・投票箱ごととか、年代層、男性女性、所得(所得の多さや年金生活者・失業者かどうかなど)、といった属性別に行列を作り、調査日ごとに見直していきます。特異にハネた属性があるなら、そこで何らかのイベントが選挙戦で起きたということになり、それが多ければ多いほど、ヨーイドンで予測された得票よりも多くなって上にブレていきます。

上にブレる理由は経験則でしか評価できませんが、例えば休日に吉村洋文さんがやってきてなんか喋ったとか、イベントがあれば調査員が「あの候補者の街頭にこういうやつの街頭演説があって600人ぐらい集まっていたでやんすよ」と野鳥の会みたいなことをやって、係数を見たりします。また、秋元司さんのように演説を街頭でやっても運動員も数人、動員もかからず犬しか聴いてないような状況でも、ノボリ立てて練り歩いて、誰ももらわないチラシを配ろうとしていただけでも、「おっ、あいつおんねんな」となって、その地域の得票がハネることがあります。実は、有権者というのはそこにいなくても、割と聞いているし見ているし知っているのです。

実際、秋元司さんに関しては「まあだいたい6,500か7,000票も取れれば御の字じゃないの、供託金ラインなんて届かんやろ」と事前に鼻くそ掘りながら思ってたら、8,000票を超えてきて「おっ、秋元さん割と票取ったやんけ」という話になります。立場的にやむを得ず、しかし信念で立候補は果たして頑張って選挙運動を続けてきた結果と言えます。秋元さんが今後どうなるかは私にはさっぱり分かりませんが、このように真面目に運動していればいつかは花開くこともあるかもしれません。

で、乙武さんに関しててはダントツトップとも言える知名度を持ち、いわば誰もが知っているブランドの製品であると言えます。これだけで、本来は大変に立派な武器になるところ、肝心の好感度の点では、まあ、その、何というか、ええと、んー、そうですな、有権者からすると「知ってるけど、政治家には向いてないんじゃない?」って思ってるわけですよ。どうなんでしょう、ある意味で、積極的に投票先から外して考える、消去法になったらまず無いわってなるところからのスタートでしたから、他の候補者と戦い方が違うんですよね。

乙武陣営の苦戦から自民党は何を学ぶか

それでも乙武さんが選挙戦を通じて好感度を想った以上に上げていったのは、東京都知事・都民ファーストの小池百合子さんや、国民民主党の玉木雄一郎さんとが乙武さんと一緒に街頭演説やったあたりに転機はあったと思います。また、演説の特にない日も思ったより有意に女性票が取れていた日があったのは、都民ファーストと連合東京、および公明党の選挙戦術が上手く、乙武さん本人の運動量が多かったからに尽きます。

また、道中でつばさの党の黒川敦彦さんや根本良輔さんらによる選挙妨害はマイナスに作用したように見えます。好感度を上げたい選挙戦なのに、彼らが「皆さん『乙武洋匡 不倫』で検索」とか「小池百合子の学歴詐称について回答しろ」などとプラカードを掲げられてしまっては、そりゃあまあ面倒くせえなあというレベルを超えていると思います。

ただ、乙武さんのこの苦難の選挙戦を組織的なレベルで喰らうのは自民党となります。

ちょっと数字を具体的に出すことはできないんですがちょうど津田上下吉さんがツイートされていたJX通信社の数字がまあだいたいこんなもんなので参考にしていただくと、去年と今年とで「自民党に投票したくない」と考える有権者は電話調査で12%(昨年)から51%(今年)に、ネット調査で14%から28%に跳ね上がっています。本来ならば調査設計上この手の調査は複数回答させるべきなのですが、ただそれであったとしても電話調査に応える人の半分が「自民党に投票したくない」と思っているのは乙武陣営なみに致命的なことです。

立憲民主党の比例投票先上昇にも驚いたが、より驚いたのは"投票したくない政党"として自民党を選んだ有権者の多さ

— 津田上下吉 (@TudaJogekiti) May 13, 2024

昨年のほぼ同趣旨の質問に対する回答と比べるととんでもない変化だ pic.twitter.com/XRwyxdTM9t

このパラメータは、概ね43%から46%を占める「投票箱に行く無党派層」の投票傾向の交絡因子です。簡単に言えば、別に立憲民主党を支持しているわけではない無党派層が投票箱に行ったとき、投票用紙に立憲民主党の議員の名前を書いて投票することを意味します。

NHK世論調査の結果で説明をすると、投票のボリュームゾーンになる40代、50代男女は、投票性向の高い人は概ね52%から55%の間が無党派層になっていると見られますが、立憲民主党の支持率が概ね6%と見込まれてもここに無党派層の7割が投票用紙に「立憲民主党」と書くと見られます。これだけで、立憲民主党は4割の得票を得ることになります(立憲支持者からの6%と無党派からの35%)。対する自民党と公明党は概ね35%から4割弱の得票しか得られませんから、惜敗率80台で続々と落選者を出すことになりかねません。都市部選挙区では特に自民党候補の生命線は公明党ですから、ここに隙間風が吹くと大変なことになります。

一連のグラフでもうお気づきかと思いますが、政治とカネのスキャンダルに見舞われた自民党にとって本件は致命的な一方、この辺でクリーンな公明党は無風です(電話調査11%→5%、ネット調査4%→4%)。単独回答なので自民党が糞過ぎて公明党嫌いが相対的に薄まっている面はありますが(だからこういう調査は複数回答にしろっての)、まあ実際他の調査でも公明党はむしろ株を上げているので傾向としてはJX通信社の調査結果は信頼が置けると思います。

そして、東京15区ではありませんが与野党対決になった島根1区の出口調査において、島根県民が投票に当たって最も重視したのが「政治とカネ」(約27%)、2位「年金・社会保障」(約16%)、3位「景気・雇用」(約14%)です。よって、俺たちが愛する岸田文雄が英断して早期の解散総選挙になる場合、国民がもっとも問題視する政治とカネの問題が解決しない限り都市部・近郊部を中心に有力議員も多数討ち死にする可能性が否定できないのです。

で、東京選挙区はどうなるのよ

まあ「たすけて」って話なんですが、まあいろいろ大変ですよね。ボクはこの辺で。

――ってわけにもいかないので、最低限どうなるのかなっていう見立てだけ調べて結果から問題ない範囲で書くと、問題ある内容にしかなりません。

東京は比例が増えて19議席になるのですが、今回比例単独に高木啓さんが12区支部長に移っていなくなったので銅メダル専用になると見られます。で、公明党は2議席安定と見られる一方(3議席を伺う? そんな馬鹿な… なお得票予測の中央値は13%弱)、21年衆院選で200万票を取った自民党は130万票取れるか取れないかという惨憺たる状態に陥る恐れがあります。

……これ、自民党4議席じゃねえの?

いや、まあ俺たちの岸田文雄ならやってくれると思うので5議席確保できるとして、全30選挙区に対して自民党が擁立する28支部(28区安藤高夫さんはどうなるのですか!)いずれも厳しい戦いになるのではないかと思っています。大丈夫なの。個人的には、全般的に厳しいので互角からやや劣勢の事前調査になっている選挙区を重点対策する戦術を執るんじゃないかと思いますが、さすがにこれはいまこの段階でどうなるかは分からんとして、ただベタッと選挙戦をみんながんばれで展開すると自民党4勝24敗とかになってしまうんですよね。何か間違うと2勝26敗になり完敗となります。

割と大変なことなんですが、今国会会期末での解散のあるなしは別として、9月の自民党総裁選で誰が選ばれても状況的に10月あたりに解散しないと次の総理総裁も大変でしょうから、どっち転んでも2カ月後か5か月後かに国政選挙がある前提で考えなければならないと思っています。

今国会会期末での選挙は俺たちの岸田文雄が長期政権を目指して御自らの手でご解散を決断なさる話ですので、選挙の顔は岸田文雄ということになり、これはさっき書きました選挙とカネの話が一服しないと与党は大変になることは言うまでもありません。

他方、私は専門じゃないので他の調査マソの話を総合すると、宮城も南関東も愛知も兵庫も福岡も与党は厳しいという話で伝わってきておりますので、議席数の絶対評価という意味では自公で過半数を維持できるか微妙な情勢のように思います。それでも解散すんのか岸田ってみんな思ってると思いますが、ただ、党全体として考えるならば総裁選を経て解散するとしても、いまより状況が良い、俺たちは新総裁の下で勝てる、勝てるんだ! ってなるかどうかで言えば誰も本当のところは分かりません。岸田さんの前で万歳するか、まだだれになるのかよく分かんない総理の前でやるのか、いや実は総裁選やっても笑顔の岸田文雄さんが選ばれる可能性もあるじゃないスか、と思うと本当に誰にも先は分からないのです。

東京に話を戻しますと、仮に今のまま何も対策を打たず選挙戦をやると28選挙区で2勝から4勝、比例で甘く見て5議席確保、公明党がホープ岡本三成ワンマンスタンディングと比例で2議席として、30選挙区19比例の49議席のうち10議席から12議席しか与党は確保できないということになってしまいます。これは、あくまでいま何もしなければ、なので、何かしたら良くなるかもしれませんが、ここで漢・萩生田光一がすべてを背負って禊離党とかされると計算もまた変わってくるのでは、と思います。やらないと思うけど。

自民党(の都市部)はこの先生きのこれるか

自民党にとってひとつ朗報があるとすると、日本維新の会がすっごく失速したことです。つーかどこに消えたんだよ維新支持者。東京も、維新は擁立する候補者を見直ししないとそれはそれは悲惨なことになりそうですが、立憲にとっての最大の敵が共産党の繰り出すテンプレ候補に足を引っ張られる事態(なので野党共闘が大事になる)と同じ意味で、自民党にとって維新の泡沫候補が邪魔になる恐れがあります。勝てない見込みの候補者を維新は出してくんじゃねえよ。これはもう岸田文雄は命がけで自見はなこ先生を説得して大阪万博の国庫負担を人質に都市部での候補者調整をひっそり維新とやるべきだ、とさえ思います。また、維新が候補者立てると脅してきている大阪の公明党選挙区も、最後に手を取り合える最終バスのように思います。

また、自民党としてとても勝てなさそうな選挙区の支部長には沈んでもらうと割り切って、2区辻清人さんとか4区平将明さんとか23区小倉將信さんとか30区長島昭久さんとか、いま政権を担っている自民党にとって必要で将来を担う、まだテコ入れすれば勝てそうなところに絞って応援を寄せるという話は出てくるかもしれません。あと、ほっといても善戦しそうな13区土田慎さんなどは、都市部自民党のキーマンになっていくと思います。

ただ、これらの見通しの暗さの中でまだ手が打てるのも「公明党が各選挙区で8,000票から15,000票近く頑張って積んでくれる」ことが期待できるからです。ゆめゆめ間違っても昨年のように故・高島直樹さんや高木啓さんらが公明党をブチ切れさせて東京での選挙協力は無しとか余計なことをせず、きちんと仁義を通して、場合によっては土下座も欠かさず明るい未来に向けて一票一票積み上げていっていただきたいと願っています。

そして、まあこれは何度も言ってるのでアレですが、怒られ覚悟で言うと東京や神奈川千葉を、維新のいる大阪のようにしてはならないってのは鉄則だと思うんです。ここを失わないように、全力で頑張らなくてはなりません。

しかしながら、各支部長は自分とこの選挙区の有権者や支持者、党員の皆さんのリストをちゃんと持ってますか、都連も含めてこの辺管理できてますかってのは、いつなんどき選挙になっても良いように点検しておくべきだと思うんですよ。ちゃんとあります? 支持者リスト。お名前とご住所、固定電話やSMSが送れる携帯電話番号がそろってるやつ。

「こんな総裁の下では戦えない」と愚痴られるにあたっては共感の嵐が吹き荒れる私の心の中も「でも先生のとこリスト無くない?」と思うと嵐の行き場も無くなります。

最後に、あくまで東京だけの最適解を求めるならば、という条件付きであって、必ずしも全国の都市部選挙で良いというわけではありませんが(前置き重要)、やっぱり相乗りラブワゴン方式しかないんじゃないかと思うんですよ。相乗りラブワゴン。

相乗りラブワゴン方式とは、自民党公明党と、都民ファースト国民民主党とで選挙協力する枠組みのことを指します。

これは八王子市長選や江東区長選の数字推移を見てずっと思ったんですが、自民党と公明党とのセット販売で重要な組み先って、実は都民ファーストや国民民主党なんじゃないかって考えられるからです。なんとなれば7月7日の都知事選や都議補選できっちり我らの小池百合子師匠を担いで花道に乗せたら自民都ファで合流するぞぐらいの勢いでラブラブにならないといけません。

要は、ここまで統一地方選以降、政治とカネの問題で国民の信認を失った自民党は、都市部では特に単独で選挙戦を勝ち抜けるだけの地力を持った議員と地方組織が喪失しているとも言えます。維新が大阪から自民立憲を駆逐したように、数字だけ見れば自民党はまず東京が、次いで南関東と埼玉が、かなり厳しい情勢に置かれることになります。

勝負師・岸田文雄なら、その素敵なガンギマリの眼差しでやってくれると信じてるんですよ。

おわりに

朝からずっと数字読み込んでて目がちらちらしてきたんでこの辺で終わりにしたいと思いますが、一応「もし自公が過半数を割ったら」です。

大好きな岸田文雄の博徒としての眼力に狂いはないと信じていますが、万が一負けてしまったときは、やはり政権交代もあり得るように思っています。

ただ、この場合、立憲民主党を中心とした政権が立ち上がって鬼門になるのは文字通り「2022年の参院選大敗」であって、国民の選択として立憲政権が立っても衆参でビッグにねじれたまま2025年改選を迎えることになります。で、ここで立憲勢がひっくり返せるのは15議席から多くて20、21議席までで、2022年が負け過ぎたので3年は厳しい議会運営を強いられることになります。それどころか、2028年改選があっても参院がネックになる可能性は否定できません。

国民からすると、自民党にお灸をすえてやる機会としての選挙と見るのか、本当に政権交代を目指し自民党を見捨てるのかという政治観の問題にまで立ち入ることになるので、これは本当に先が読めないなあというか、虚心坦懐選挙結果をありのまま受け入れながら読み解いていくしかないのだろうと思います。自民党の人は、割とのんきに「でも、有権者は最後に自民党へ戻ってきてくれる」と素朴に信じている面があり、しかしその権勢の足元はすでに揺らいでいて、24年間一緒にやってきた公明党なしには生きていけないレベルで大変な状態になっているのだと知るべきでしょう。

そして、増えていく「支持政党なし」は、文字通り、日本が終戦後営々と続けてきた政党政治の終焉であるとともに、いわゆる低投票率と組織票による政治の寡占からの脱却の号砲でもあります。これは、単純に政治思想とかなんか理屈をこねくり回して出てくる考察ではなく、目の前の数字を見ていれば分かることなんですよ…。この辺の肌感覚は、議員さんよりもむしろ有権者と多く接する機会のある秘書さんや地方議員の皆さんが掴んでいるものであって、その辺をうまく自分の感覚として身に着けてくれる偉い人がどれだけ産み出せるのかなあと感じざるを得ません。

この辺の政治状況の変容は、ずーっと観察しててもようわからんなあというところですので、また何かあれば書きたいと思います! 思います!

画像はAIが考えた『上手くいっていると思っているのはいつも紙一重な状況』です。

神から「お前もそろそろnoteぐらい駄文練習用に使え使え使え使え使え」と言われた気がしたので、のろのろと再始動する感じのアカウント