【短編】甘美な果実と猿

「神様がね、たくさんの甘い果実を売ってるのよ。それを求めてみんな行っちゃった」

二本足でぞろぞろと歩いていく猿たちの姿を思い出して、栗毛の猿が悩ましげに言った。腰かける枝が僅かに軋む。

隣の木に座る黒毛の猿は、ゆっくりと目を細めて彼女をじっと見ると、瞬きを数回、何かに気づいたような顔をした。

「君も行きたいの?」

「え?」

「そんな顔してる」

栗毛の猿は驚いていた。黒毛の猿は続ける。

「この森には君しかいなかったし、それだけ魅力的な果実があるんでしょう?」

数秒、彼女は腑に落ちたように再び遠くへ視線を向ける。

「その果実は食べたら死んじゃうの」

今度は黒毛の猿が驚いた顔をする。

「死ぬって?」

「美味しくて美味しくて自由になった気持ちになれるんだって。でも、心が死んじゃって、神様の土地で死体になって、養分になるんだって」

「みんな知ってるの?」

「知ってるよ。知らない人もいただろうけど、それでも果実を食べたいんだって」

「みんな、どうして……」

「それが救いなんだよ。みんな楽になりたいんだ」

「そうなんだ……」

黒毛の猿は荒れた草原に向く。ここは森の端。一歩踏み出せば肉食獣たちに襲われうる危険地帯だ。彼女はその先を見つめている。地平線しか見えないその先を。

「君も食べたいの? その果実」

「私は……」

彼女は目を伏せた。口は閉ざされて、その表情が黙を語っていた。

彼は下を向いた。

「ほら、果実だよ」

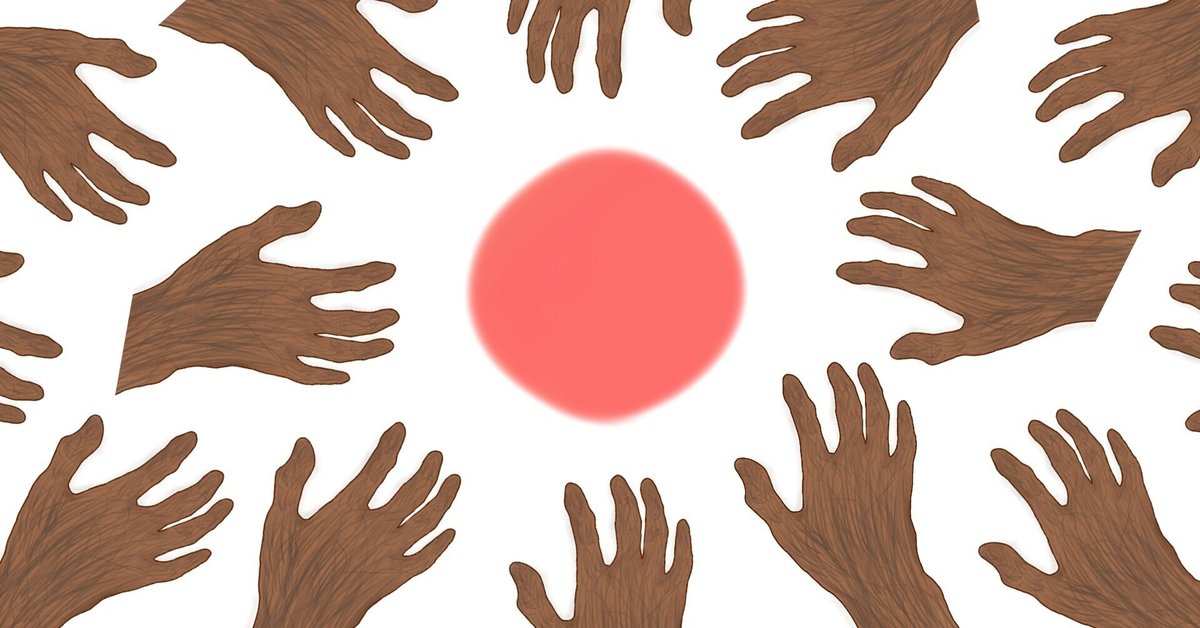

赤くて、甘くて、蠱惑的に美しい。

苦味も酸味も辛みもエグみも渋みもない、口の中がとろけるような柔らかい果実。頬張ればこの世の全てから解放されるように脳みそがふわふわに包まれ、どんな苦痛からも解放してくれる。

死んじゃうって?

別にいいじゃないか。

こんな幸せを感じられるんだ。神様は僕たちをどうするつもりでも、僕たちはこんなにも幸福な瞬間を味わえる。天国に行けるんだ。

神様の思し召しに従おう。

神様が幸せをくださる。

素直に頂けばいい。

僕の足元に猿が死んでいる。

僕の目の前に猿が死んでいる。

僕の隣に猿が死んでいる。

僕の背後に猿が死んでいる。あれ、新しい猿が来ているな。ああまだ毛が荒い。それに少し怯えているな。ふふ、大丈夫。

僕も来たばかりの頃は死んでしまうことしか知らなかったのだけど、安心していい。しばらくすればみんな目を覚ますんだ。

みんな幸せな心地で神様の言う通りに動くようになる。こうしろと言われてそうして、それで集めたものを神様にお供えをして、また果実を貰うんだ。

果実を食べて、再び死ぬ。そしてまた目を覚まして、同じことを繰り返す。

その間の猿たちには確かに意思はない。ずっと夢見心地。快楽の中に生きている。だから死んだも同然なのだけど、でもいいんだ。それが天国なんだから。

ほら、みんな幸せそうな顔をしている。

僕の手に果実がある。

これで何度目だろう。

僕はこれから死ぬ。

それから神様にお供えするまではずっと幸せだ。そして再び苦しくなるから果実をいただいて、そしてまた幸せになる。

でも。

一番の気持ちいいのは、死ぬ瞬間なんだ。

果実は甘くて美味しくてそれだけで幸せだけど、その直後――自分が死ぬ瞬間だけ、この世のものとは思えない至高の快楽が訪れる。

それは絶頂よりも遥かに身体を満たしてくれる最高の瞬間。

一度これを経験してしまったら、もう元には戻れない。

死とはこれほどに甘美だったか!

果実を食べる。

甘い。

甘い。甘い。

甘い。甘い。甘い。

甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。甘い。

「ああ、幸せだ」

意識が暗闇に落ちていく。

周囲の死体を恍惚の眼差しで愛でる。

そして身体に最強の快楽が訪れる。

「あ、ああ。ああああ」

気持ちいい。

黒毛の猿はニヒルな笑みを浮かべた。

遠く、太陽が沈んでいく。

「神様の正体って知ってる?」

びくりと目を開き、栗毛の猿は不思議そうに彼を見る。

「正体? 神様は神様じゃないの?」

「違うよ。神様を語る何者かがいるだけ」

栗毛の猿が口を開くのを彼は遮るように続けた。

「今はね、そういう時代なんだ。みんな神様の正体を知っていて、それでも縋らざるを得ないんだ。誰かに責任を預けていないと自分一人じゃ重すぎて壊れてしまう。……不可抗力なんだよ」

「あなたは……何を知ってるの?」

怪訝な目が向けられる。彼は大袈裟に肩をすくめて見せた。

「ごめんね、さっきは知らないフリをして」

ニヒルに。

そして皮肉に。

彼は笑った。

「僕も神様なんだ。でも安心して、僕の持っている果実はグレープフルーツのように少し苦いから」

最後まで読んでいただきありがとうございます